讀《一句頂一萬句》時,我常常想起的另一本書是吳飛的《浮生取義》。雖說一本是講述現代中國人如何離家和尋家的小說,一本是有關自殺的人類學田野調查,卻在很多地方能夠看到兩者的相似。比如,一個寫的豫北,一個寫的河北,皆是黃河以北的平原。兩本書中的人物,都常常充滿了委屈和憤懣,也都會在委屈和憤懣爆發時想殺人,至於殺的是別人還是自己,倒沒有根本的差別。當然,最重要的還是氣氛的相似:兩本書中都擠滿了人,滿滿當當,密密麻麻,到處都是人和人的關係及關係的破裂;沒有山林,沒有河流,甚至連最廣闊的田野都仿佛被擠退了。

真正意識到這個缺失,是由於賈樟柯的電影《山河故人》。這部電影和《一句頂一萬句》一樣,也是講述離家和尋家的故事。從片名即可看出,賈樟柯刻畫的故鄉、故人是與故地的山河連在一起的,於是,他才有意地用寬闊的長鏡頭反覆呈現黃河在汾陽山間奔流而過的場景。不管是結冰時的凜冽,還是靜水深流的寧靜,黃河都處處滲透著一股如黃土般混沌不清的氣息,更與澳洲明澈湛藍的大海形成至為鮮明的比照。而劉震雲的處理則全然不同。《一句頂一萬句》里一家三代人的故事延迭百年,始終都是圍繞延津而展開。延津曾是黃河故道,現今離黃河亦不遠,小說里卻完全沒有出現過。

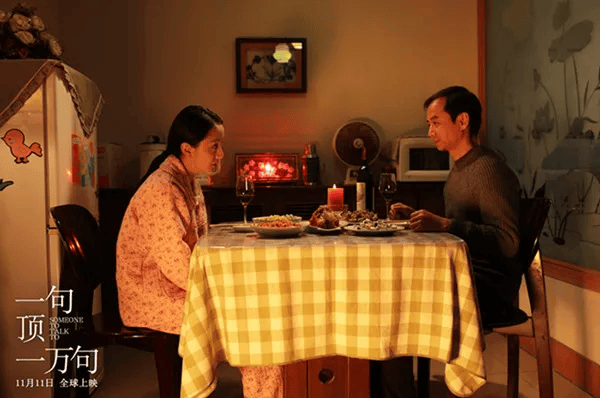

電影《山河故人》劇照

如果每個人都整日浸泡在人群中,孜孜以求地要去找那一句頂一萬句的話,是不是恰恰因此才會更找不到呢?即使原野里有風聲雨聲鳥鳴聲,怕也是聽不見的吧。如同「浮生取義」乍聽起來很有些悲情的意味,細想之下卻文不對題:那些或委屈或憤懣地將自己殺死的人無一例外都是好人,可這些好人自殺的時候真的是在「取義」嗎?他們把生活拎得那麼沉重,哪裡會有「浮生」若夢的超脫感呢?《一句頂一萬句》里那些人的生活和心事,沉重若斯,其因恐怕亦在此。就像如果《紅樓夢》沒有了那能夠超越人世的一僧一道和太虛幻境,大概會變成另一般景象。越是在人群中求取,越是孤獨;越是覺得自己委屈,越不會真正理解別人。

這也解釋了為什麼《一句頂一萬句》中僅有的幾次算得上是自然景色描寫的段落都相當奇怪。下卷的主人公牛愛國當兵期間,常常去看望好朋友杜青海,而杜青海在另一個連隊,作者是這樣描寫的,「中間隔著一條河,又隔著一座山,這河叫弱水河,這山叫大紅山……牛愛國要蹚過弱水河,爬過大紅山」。不僅是有意的渲染,而且這是祁連山的余脈,在西北的戈壁,與豫北的延津沒有關係。

電影《一句頂一萬句》劇照

還有一次是在牛家莊的酒桌上,一桌人商定了牛愛國的媽媽曹青娥的婚事,作者寫道,「血紅的晚霞,映在河水裡」。曹青娥的戀人侯寶山犁地的場景,在書中是這樣的,「拖拉機身後,泥土像浪花一樣,一壟壟翻起」,到了晚上,「四周一片漆黑,拖拉機白天是犁地,現在成了犁黑。前邊的黑,像白天身後的泥土一樣,在兩盞大燈的照射下,翻向兩邊」。無一例外,要麼是過度渲染的浪漫,要麼是烘托氣氛的比興。

不妨再與格非的「江南三部曲」做個對照。其實,僅從書名就可以感到二者的差別。「江南三部曲」分別為《人面桃花》《山河入夢》《春盡江南》,百年江南,有山有水有春色,而且,其「春色」亦有微妙的變化,從清末民初的妖嬈濕潤,到新中國成立之後的祖國山河,再到當下的春色衰殘以至將「盡」。於是,在第三部《春盡江南》里,自然的景致幾已被現代城市生活和工業生產的垃圾逐步擠退,直至小說結尾處,主人公端午借歐陽修的《新五代史》對此發出了衰世之悲嘆。而《一句頂一萬句》的全部都凝結在人和人「說得著」或「說不著」的話里,這個民族現代百年的心路歷程從一開始就沒有山河的痕跡,更談不上會隨著歲月而衰變。

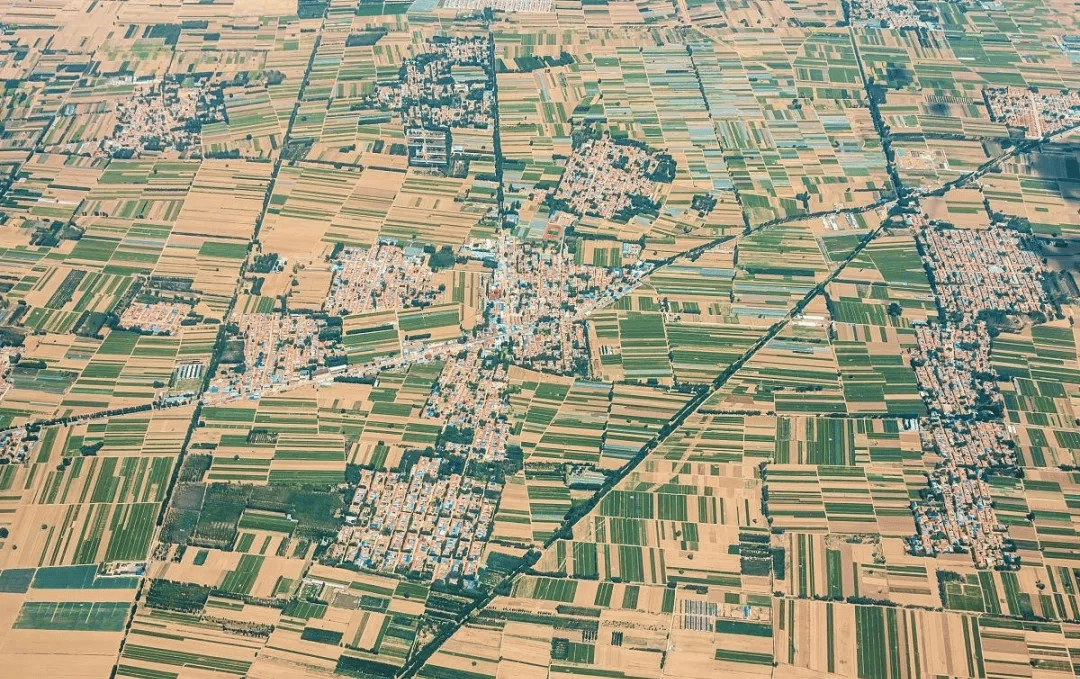

或許並非作者有意如此,多半是現實情境已然如此。我常常經歷的見聞可作為最微小的例證。每逢年節回老家,從北京到新鄉的列車都要穿過河北和豫北,一路上雖地界更迭,窗外的景色卻少有變化。平闊的田地,成片的楊樹,隱沒在地間或鄉路上的農人,還有一座座高樓佇立卻又宛若寥無人煙的新城。孩子的姥姥家是在湖北,有些年節就會隨著列車再穿過豫南,窗外的景色就會越來越不同,尤其是從南陽入楚地,林木蔥鬱,河流湖泊不斷,常常是山丘起伏,霧氣繚繞。雖則只是丘陵地帶的景觀,但兩相對比,仍不免讓人感嘆,沒有山,沒有水,一馬平川的北方平原實在沒什麼可看的。

一馬平川的華北平原

山川河流之有無並不是單純的景色描寫問題,而是折射了人們在日常生活中超越性之有無,就像山水景觀的勾畫之於傳統中國,自然秩序的討論之於西方人一樣。在訪談中,劉震雲曾以豫北中原為原型將中國人的社會模式總結為「人—人」社會,而將西方基督教下的社會模式總結為「人—神」社會,這個結構的對比要呈現的問題正是超越性缺失所帶來的道德困境。

「人—人」模式的社會就是關係構成的社會,也就是由人的倫理道德關係及其理解構成的社會,它內在就有自我封閉的趨向,也充滿了因人和人的關係而來的幽微變數。所以,劉震雲反覆陳說,「如果朋友的關係發生變化,知心話馬上變成兇險的話,變成一把刀子扎到你的心上」。而那個扎刀子的人也不是壞人,他也會和你一樣覺得委屈或氣憤,於是,所有曾經的交往和情感都會成為繩索,先綁架自己再綁架對方,就像小說中鬧翻的牛愛國和馮文修。朋友如此,夫妻、父子又何嘗不是如此。彼此都在責善於人,雙方就都在一瞬間變成了嚴厲的道德教條的維護者。什麼是禮教殺人?這就是禮教殺人。

一句頂一萬句的世界裡,山水何在?山水已不在。

但山水的超越不是彼岸式的超脫,也不是無可奈何的逃避之地,而是一個平衡,一個時時能給現世生活以觀照和反省的居所,一個能讓人對道德生活既投入其中又超出其外的支點。如同渠敬東教授所說,「山水不是進取與退舍之間、凡塵與山林之間的選擇,『山水』開展的是一片『澄明』的世界,是中國人進入『天地之道』的通路」。人世道德之外,還有天地自然。所以,不能只有重,還得有輕;不能只有實,還得有虛,輕重虛實之間,都是可以相互轉化給人以輾轉騰挪的空間,就像中國傳統中儒釋道之間的相因相生。體會到了,萬物有靈;體會不到,世界皆背於我。而這正是《一句頂一萬句》的續篇——《一日三秋》之寓意所在。

於是,在《一日三秋》里,六叔畫的延津臨著黃河,波浪滔天,延津縣城,背靠巍峨的大山,山頂上,還有常年不化的積雪。這是六叔心中的山水。老董是個瞎子,卻看得見人們的前世今生,還看得見明亮一句話里藏著的慧根。這是董天師心中的山水。對明亮來說,那棵隨奶奶而死的棗樹,奶奶的「噴空」里永遠長不大的小黃皮,飯店後面笛聲悠悠的田野,甚至還有夢裡急中生智將妻子的醜事轉成的笑話,皆是心中的山水。而那個以夢為馬的花二娘,正是要用笑話敲開每個延津人心中都有的山水的一扇門。

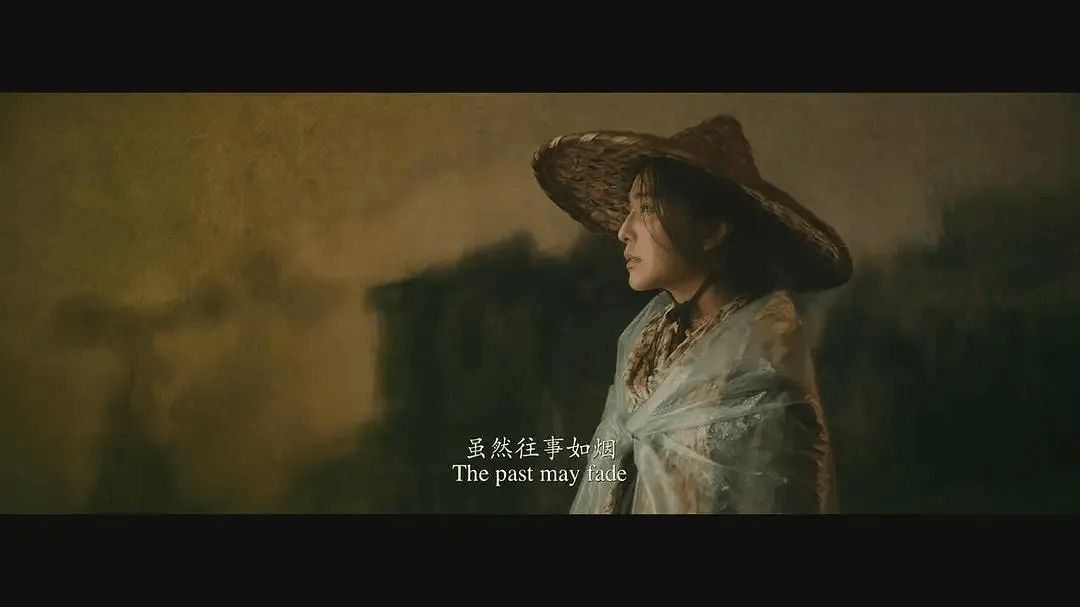

電影《我不是潘金蓮》劇照

那麼,《一句頂一萬句》的另一個續篇《我不是潘金蓮》呢?當然也不例外。主人公李雪蓮上訪二十年,最後無路可走,要在一片桃林上吊時,桃林的主人指著對面的山坡說,你去那裡上吊吧,也是桃林,花也都開著,那是老曹承包的,他跟我是對頭。還說,「俗話說得好,別在一棵樹上弔死」。李雪蓮聽完,撲哧一聲笑了。這輕輕的笑聲就是那扇門發出的迴響。另一個主人公老史為了回家陪老友打麻將,舉著「我要申冤」的牌子跪在火車站的廣場上,最後被兩個協警送回了家,當地公安局的人問他這是唱的哪一出,他回答,「玩呢」。言語之間的鬆弛,就是那扇門裡送出的清風。

山水何在?在人的心裡。

本文原刊《中國社會科學報》2024年7月5日7版。轉載自北京大學人文社會科學研究院。