長久以來,在我國北方地區傳唱著這樣一句民謠:「問我祖先在何處?山西洪洞大槐樹。祖先故居叫什麼?大槐樹下老鸛窩。」一棵槐樹,怎麼就成了億萬人的祖根所在了呢?

這一切都要從元末明初的那個動盪年代說起。元朝末年,北方地區黃河決口泛濫,農民起義一波接一波,戰火烽煙連天。這時朱元璋起自江南,蕩平了陳友諒、張士誠等割據勢力,一統南方。隨即派大將徐達、常遇春帶兵北伐,直搗蒙元,漢順帝遁走漠北,大明朝完成了全國意義上的統一。

明朝創建之初,江淮、華北一帶城郭殘破、淪為廢墟,百姓流離失所,田地拋荒。尤其以山東、河北、河南等地受戰爭摧殘最為嚴重,「白骨露於野,千里無雞鳴」正是當時的真實寫照。

到了朱棣在位時期,北方地區的經濟並未得到恢復。緊著著又出現了天災,山東、河北、河南大飢,永樂二年,北京城被大雨沖塌五千多丈,當年十月黃河在河南決口,開封城被淹。面對經濟凋敝的種種情況,朱元璋朱棣都意識到,如果不採取有利措施,北方地區很有可能要就此失去,大明朝的疆域退縮到淮河以南。

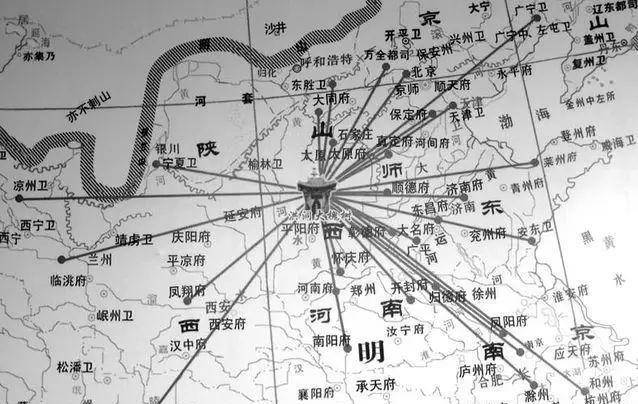

於是,在立國之處,朱元璋就決定實行「移民屯田,開墾荒地」的政策。當時整個北方地區,除了山西受戰爭破壞較小,其他地區都打爛了。據統計,彼時山西有400萬人口,特別是汾河平原兩岸,人煙尤為稠密。於是,洪武、永樂年間,政府便大量從山西南部遷民,前後共計有6次之多。

這些移民,有的被送到了山東、河南、河北、皖北、蘇北、北京,還有的遷送到了遙遠的淮河以南。至今在北京大興、順義等縣,還有許多以山西的縣名命名的村莊,如長子營、屯留營、霍州營等。

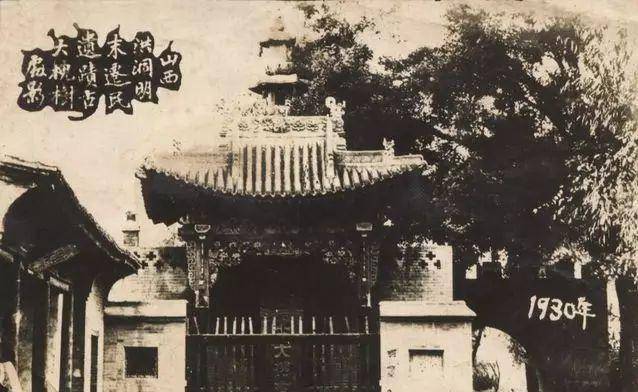

這6次移民過程,每一次都跟洪洞大槐樹扯上了關係。原來在移民的過程中,不管遷移的老百姓是哪裡的,先統一匯聚到洪洞縣去。在洪洞縣有一古寺叫廣濟寺。寺旁有一棵大槐樹,樹上還有烏鴉窩,高築枝頭。明政府在廣濟寺為移民登記,「發給憑照、川資」,爾後再由此處遷往北方各地。

這些百姓們就此開始了背井離鄉,拖家帶口,各奔天涯的行程。他們個個難捨故土,在離別時,有人藏幾片洪洞的槐樹葉,有人帶上一把土,三步一回頭,五步一轉身,其狀可憫。因為這些移民是從洪洞縣大槐樹奔向四方的,於是洪洞縣大槐樹的形象便牢牢刻印在了移民的心中,一代代地流傳了下來。一份統計表明,中國自稱是洪洞移民後裔的有2億多人,占總人口的14.3%,包括500多個姓氏。所以很多北方人自稱大槐樹移民後裔就不難理解了。

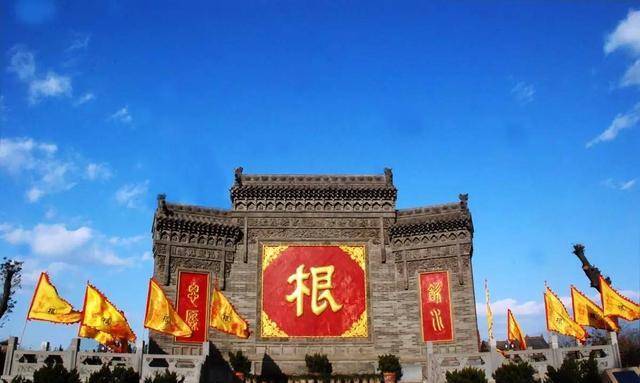

洪洞縣大槐樹已不僅僅是一個地名,它已經成為了一個文化上的符號,承載了遠離故土之人對家鄉的紀念。從明朝至今已有600多年,滄桑桑田,曾經的古剎廣濟寺屢遭兵火,片瓦無存,只余磚塔一座。而作為歷史上移民的見證,大槐樹卻得以長存了下來。說來有趣,大槐樹第一代死後,在原先的根部又生出了第二代,第二代死後又生出了第三代。

今天我們看到的大槐樹即是第三代,如今它枝葉繁茂,一年比一年壯實,需要數人合抱才能圍起來。1959年洪洞縣建立古大槐樹遺址石碑,並明文規定大槐樹是文物,應妥善保護,不得損壞。現在,它已經成為了一處旅遊勝地,每年迎納海內外無數華人遊客!

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/xA9kKHMBnkjnB-0zQT8o.html