公元2024年6月2日,月球背面迎來了一位來自地球的訪客。北京時間6時23分,嫦娥六號的著陸器上升器組合體,在南極-艾特肯盆地的阿波羅隕擊坑成功著陸。

嫦娥六號落月過程中,著陸器降落相機拍攝的影像 |CNSA/CLEP

小小的探測器不過數尺見方,但它此次遠航,註定要載入地球文明探索宇宙的史冊,因為嫦娥六號即將完成人類歷史上首次月球背面返回式樣品採集任務。

此時此刻,嫦娥六號著陸器上升器組合體已經完成了鑽取採樣,正按計劃進行月面的表取採樣。

落月後約48小時,樣品艙將由上升器攜帶從月面升空,轉交給在繞月軌道上待命的返回器,最終於6月25日將樣品送回地球。

月球背面,一個長期充滿謎團的太空未知領域,因了嫦娥六號,從此將成為人們得以捧在手心悉心觀察、仔細研究的對象。

嫦娥六號著陸器上升器組合體成功落月 |中國航天科技集團

望之、抵之

早前萬千年前,人類文明已星散於大地。從華夏到兩河,從凍土到高原…… 每當晴夜,那一輪普世不變的圓盤高照夜空,在各個文明的回憶中留下了相同的印象——儘管月相盈虧有輪迴,銀盤上的圖案卻恆久不變,總拿一面朝向大地,就仿佛有誰在有意識地控制它,讓它有意背對著地球似的。

在歷來不乏好奇心的人類眼裡,月球的這個特質自然被賦予了各式各樣的解釋,引入了不少文學化乃至誇張的色彩,徒增了月之背面的神秘。

今日是科學的時代,月球的這種特質自然已被日漸除魅,成為了大眾相對熟知的科學事實——用稍微複雜點的話來說,不外乎月亮自轉和公轉周期恰好相同,處於「潮汐鎖定」狀態,導致從地球上看月亮時,它似乎永遠以同一張臉對著我們。

從地球上看月亮,似乎永遠只能看到同一張臉 | Steed攝

這種運行狀況其實不難理解,隨便拿個繫著繩子的小球,甩著它轉起來,就能形象模擬月球運轉的這種狀態,只不過維繫小球的紐帶是那根肉眼可見的細線,而地月系統之間那根無形的紐帶,則是兩顆星體間的萬有引力。

想要探索月球永遠背向地球的那一面,並非易事。可以說,哪怕在人類已經發展出相對論和量子力學的世紀,在人們已經能夠感知到仙女座大星系位於銀河系之外時期,「可觀測宇宙」卻仍然在地球自身的引力圈——就在這咫尺之遙的家門口,杵著一個龐大的觀測盲點。

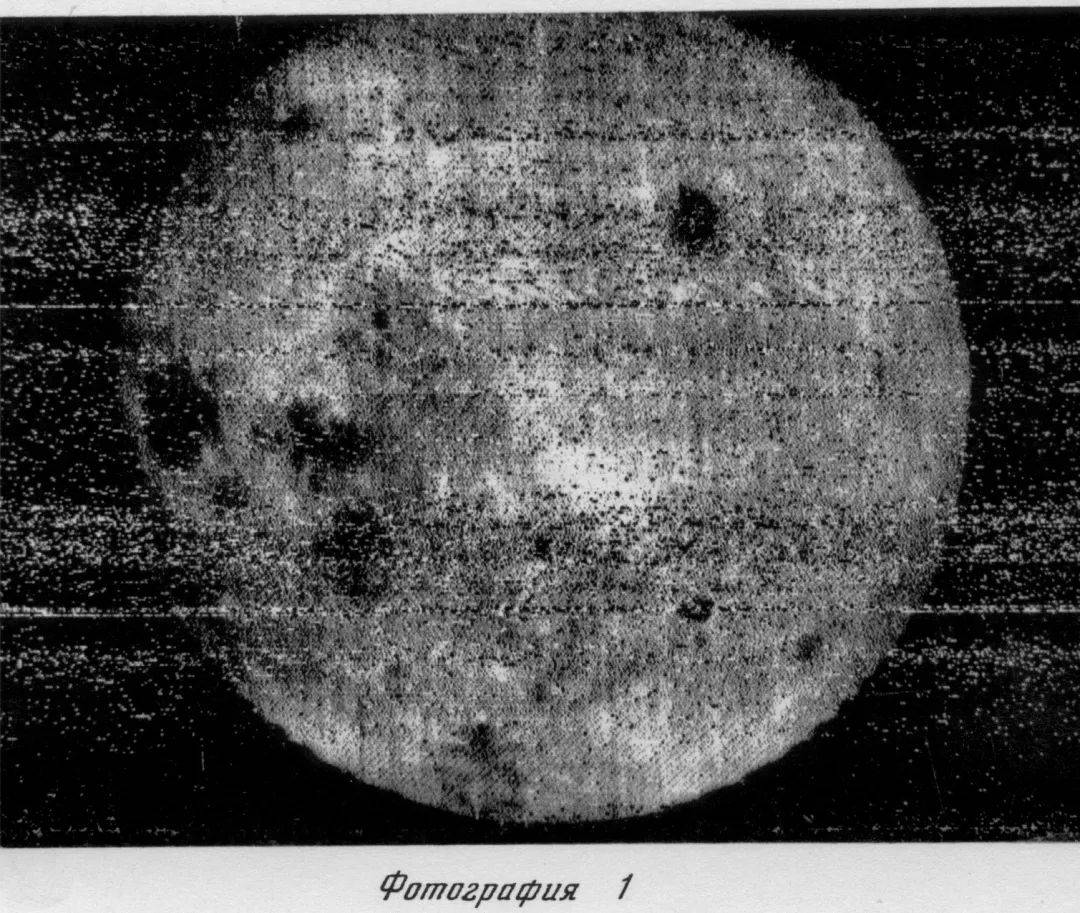

人類真正觀測到月球背面,已然是公元1971年的事了。是年,蘇聯探測器「月球3號」繞行至月球背面,為人類拍下了月球背側的首幅照片。雖然放在今日看來,這個「低清馬賽克」的信息量極為有限,但在當年的技術條件下,卻是探索太空的一座重要里程碑,推動了人們對月之背面的好奇與遐想。

蘇聯「月球3號」傳回的首張月球背面照片 |USSR

多年過去,後繼探測任務雖然在精度和觀測手段上做了實質提升,但一切仍繞不出「遙感觀測」這個框架——通俗地說,不外乎飛在月球上空,「遙遠地感知」月表。

很顯然,想系統研究一樣東西,遠遠地看,跟零距離實際接觸,完全是兩碼事,能獲取的信息密度不可同日而語。

長期遙感觀測的原因,不是人類不想降落(相反,做夢都想),主要是月球背面無法有效接收地面無線電引導,在控制論上難題眾多。

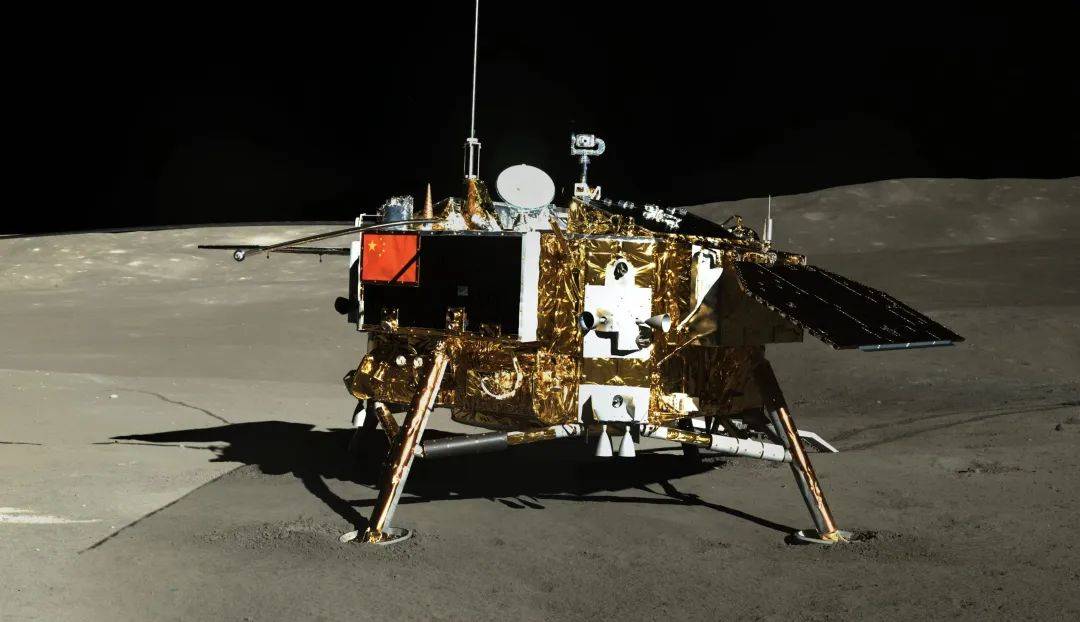

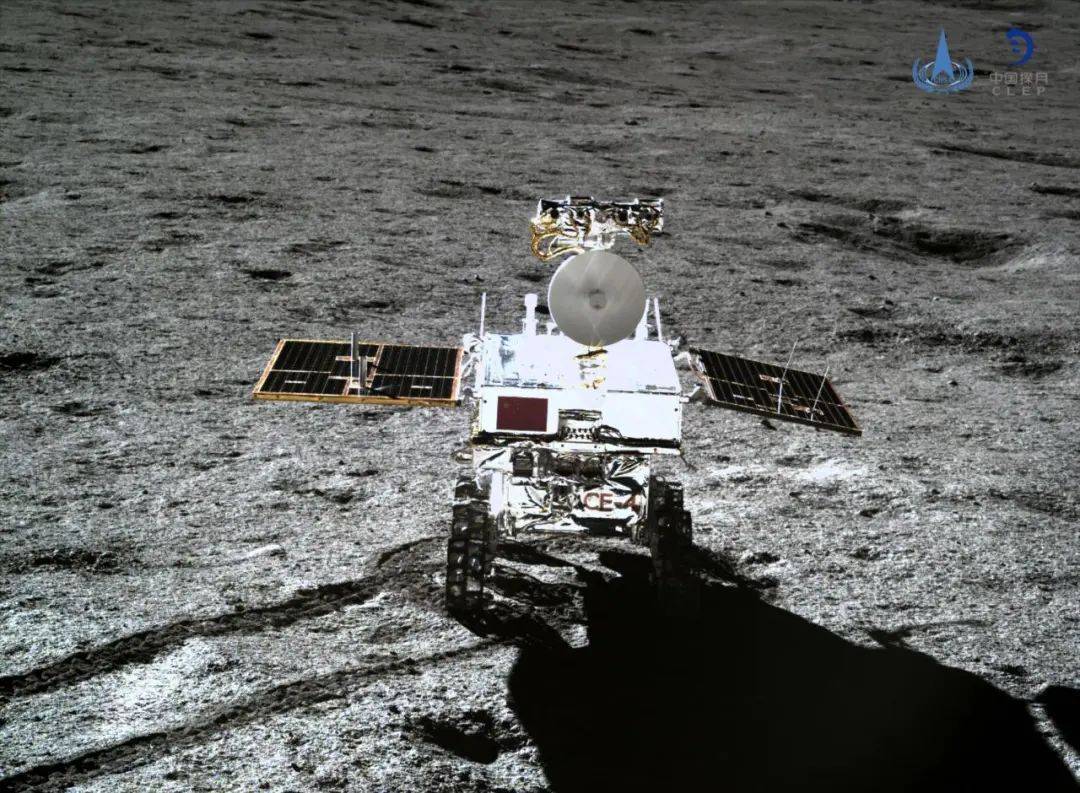

直至公元2019年,人類的這份心愿才終得實現——當鵲橋衛星在地月之間搭起「熱點」,引導著嫦娥四號穩定降落在月球背面時,人類史無前例地完成月球背側著陸的壯舉。

這片前所未至的地平線,就此留下了文明造訪的足跡,也為後續嫦娥計劃的持續進展,完成了技術驗證。

月球背面的嫦娥四號和玉兔二號 |CAS/NAOC/GRAS/SegerYU

輕舟采月,回歸之

6年過去。2024年5月3日,海南文昌發射中心,長征五號尾焰雄雄、橫貫長空。飄著椰香的溫暖南島,嫦娥系列探月工程啟動了再一次遠征。

在嫦娥四號成功著陸月背、嫦娥五號在月球正面成功採回樣本的基礎上,此次登月的「六妹」將要一舉完成「四姐」和「五姐」的壯舉——即,在地球上無法看見的月背軟著陸,對月面直接採樣,最後攜帶樣品返回軌道。

運載著嫦娥六號探測器的長征五號火箭升空瞬間 |CNSA/翼下地球

當這一頁薄薄的「未知天書」橫貫地月而至,太空探索史上章節續寫,嫦娥奔月的故事繼續振奮著世界,而樣品艙裝載的月岩月壤中,在它們內部更細微的礦物晶格里,另一個未知的故事或才徐徐開啟。

那是月球自身的故事,是太陽系早期的混沌萬象,是其天體演化的拂曉之聲。

溯望太初,問道之

月球是極為古老的星體,在太陽系誕生不久的冥古宙極早期便已形成。今人普遍相信,月球誕生於45億年前地球和另一顆火星般大小原行星的撞擊過程中。當星體相撞、破片橫飛,迸濺的碎片在地球引力下逐漸匯聚,月亮就此誕生,成為太陽系岩質行星系統里幾乎唯一的大型衛星,其體積甚至和氣態巨行星的衛星們不相伯仲。

按理說,月球和地球同處太陽系「宜居帶」,理應有孕育生命的潛力,起碼也要有著可觀的地質活躍性。怎奈月球體積比起地球還是太小,整個星體引力小、內部物質降溫快,導致月球自誕生以來,內部很快失溫、磁場停擺,地表的水和大氣在太陽風的剝離下紛紛逃逸到外太空,地質活動幾近停滯。

後續漫長歲月里,由於沒有旺盛的地質活動破壞或更新其古老的岩石圈,反而讓月球表面保存了40多億年前歷史事件的大量記錄,成為窺探月球早期演化的一扇關鍵窗口。

有超級計算機模擬表明,這樣一場大撞擊可以在區區幾小時內就形成月球 |NASA/Durham University/Jacob Kegerreis

而行星地質學有個很有意思的點 —— 一顆岩質星體在冥古宙極早期的演化態勢,很大程度也能代表當時其它類似星體(包括地球、乃至火星等等)上可能發生的演化事件。

道理不難理解:那時候,大家都是太陽系內側無差別的石頭疙瘩,都在一片混沌的塵埃盤裡闖開局,誰也不比誰特殊到哪兒去。

你挨炸,我大機率也在挨。你「爆漿」(地表被撞爆、熔岩四溢),我大機率也要爆。所以包括月球在內,任何幾乎沒有後續地質演化的岩石星體,都能為揭示太陽系早期演化提供寶貴信息。

嫦娥五號再入返回飛行試驗器拍攝的月球背面,左上是地球 |CNSA/中國科學院

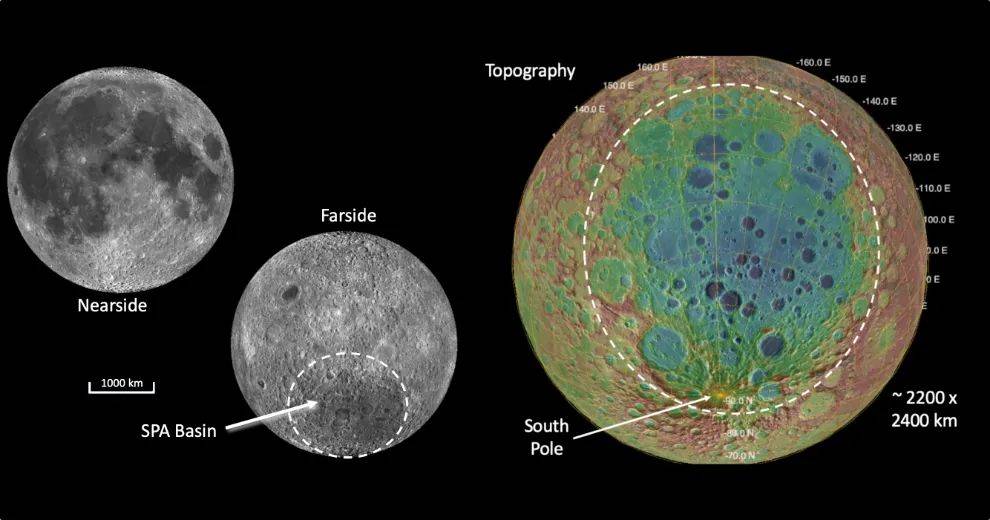

月球正面研究相對比較成熟,但月之背面則是另一個世界。遙感探測揭示了月球兩面高度非均質的事實:月背和月球正面的地貌特徵差異巨大。在月球正面,我們能看到不少的暗色區域——月海(也就是站在地球上看到的「玉兔」和「桂樹」等圖案)。但在月球背面,坑坑窪窪的亮色區域——月陸,幾乎填滿了整個半球,月海極不發育。

月球正面(左)和背面(右)對比,圖中標記為嫦娥系列任務在月球的著陸點和未來任務的預選著陸點 |Serge Yu

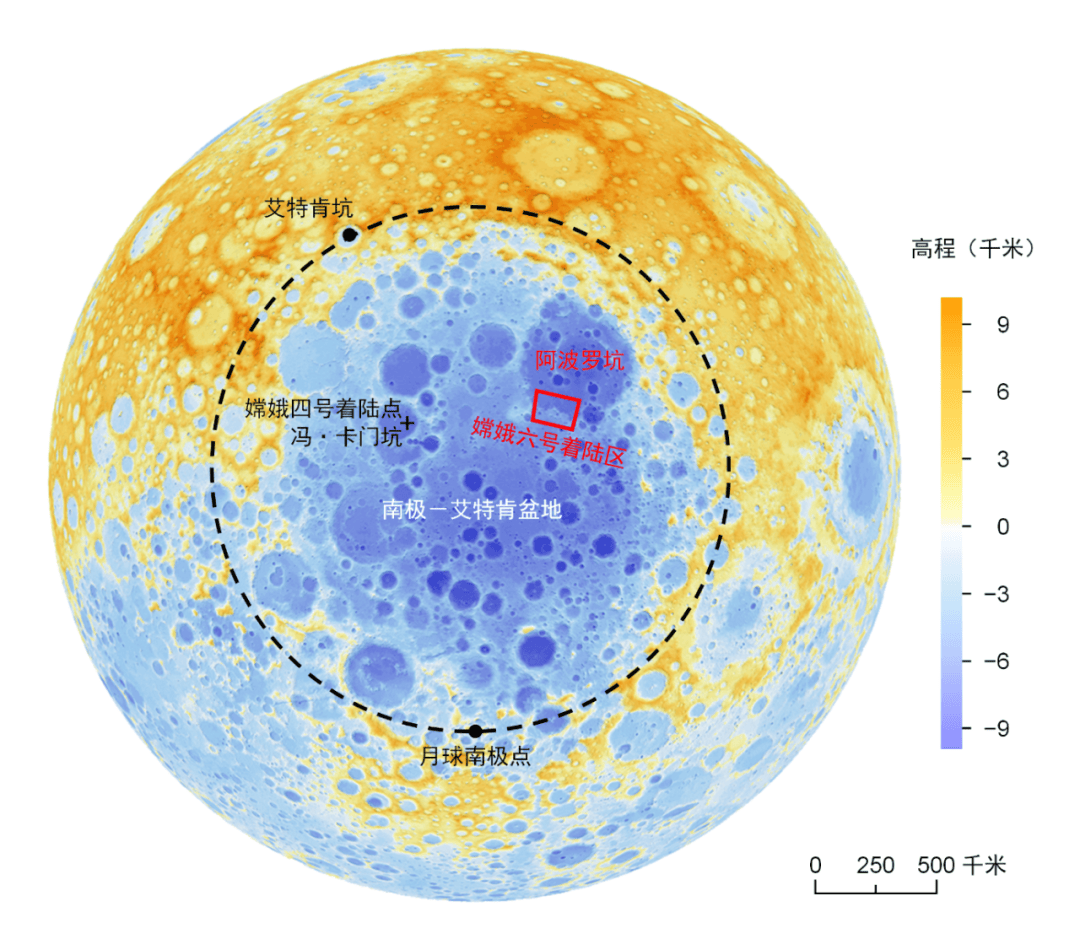

更有意思的是,這個看上去頗為「乾澀無海」的月背,卻偏偏坐擁著南極-艾特肯盆地這個全月最龐大的隕擊盆地。科學家相信,這麼大的盆地,是月球誕生不久後受到一顆體積極為龐大的小行星撞擊留下的痕跡。俗話說燕過留痕,此次撞擊,自然為南極-艾特肯盆地留下了較為獨特的地質痕跡。

南極-艾特肯盆地在月球背面的位置 |NASA

首先是該盆地呈現出顯著的重力異常——用更通俗的話說,盆地里富含比重更大的物質。

科學家進一步通過光譜法測出,南極-艾特肯盆地里含有比周圍月陸更多鐵元素和鈦元素。克萊門汀探測器後續用伽馬能譜儀測出了盆地內釷元素(Th,一種典型的放射性元素)也相對富集。

南極-艾特肯盆地在月質化學上的顯著獨特性,暗示它或許代表著某種特殊的地質演化狀況。

月陸和月海,一個較明亮,一個較為黯淡,本質是兩者成分差異的表現。月陸為斜長岩質,本身呈灰白色。月海為玄武岩質,除了斜長石成分外,還含有以輝石和少量橄欖石為代表的鎂鐵質礦物組分,這些礦物組分顏色更暗,自然為月海賦予了黯淡的色彩。

由於鐵、鈦在鎂鐵質礦物中的相容性遠高於斜長石,科學家大膽推測,南極-艾特肯盆地的化學異常,或許是輝石富集的結果。

月球背面南極-艾特肯盆地和附近暈渲地形圖 | 嫦娥一號 DEM 數據/Zeng et al., 2023/SegerYU

但這個看上去本應是終極答案的解釋,相反,卻捅出了更大的不確定性。

因為輝石的富集,完全可以在多種地質條件下發生,而這些地質條件,每一項都代表著截然不同的月球演化路徑——

- 有學者認為那次龐大的轟擊,直接炸飛了月殼,導致月幔暴露在盆地中央,「露頭皮了」。和地球地幔一樣,月球地幔同樣富集鎂鐵質礦物,這麼解釋似乎沒毛病;

- 可轟擊之後的熱能融化了區域岩石,導致熔漿大量噴溢,在熔岩池深處,礦物發生結晶分異,堆在岩漿底部匯聚起來,照樣可以富集富含鈦鐵的輝石族礦物。難道盆地內部不是月幔而是月海?

- 又或者,會不會隕擊物自身富含鈦鐵組分(別忘了不少小行星可是破碎早期行星的鐵質星核),在撞擊的過程中像泥餅一樣糊在了上面?等於說,盆地中央其實糊了一大片外星天體?

顯然,在這些看上去似乎都挺合理的假說面前,沒什麼辦法能夠進一步釐清事實真相——除非我們能夠實際接觸到來自那裡的月球樣品。

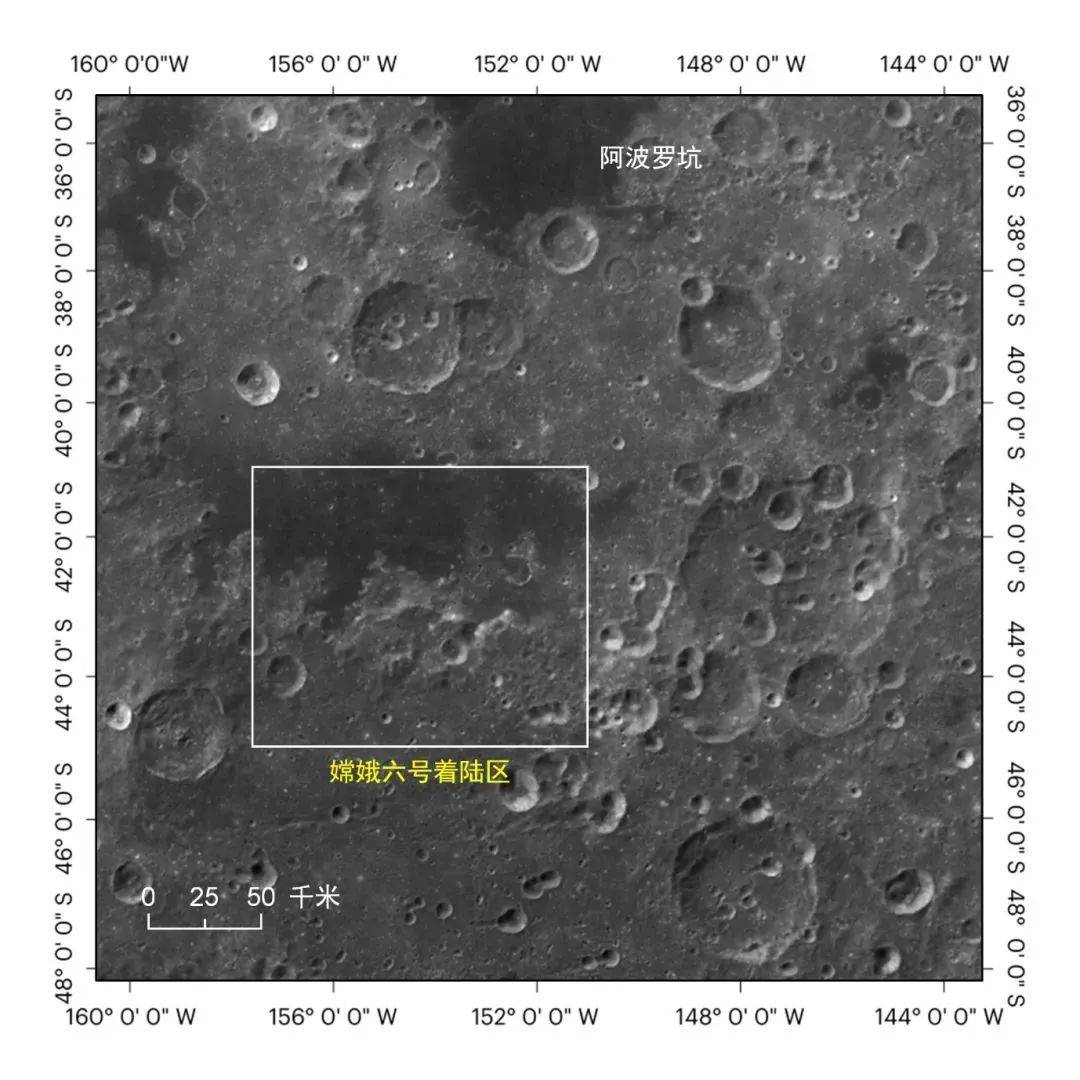

嫦娥六號實際落點,位於南極-艾特肯盆地阿波羅坑邊緣 |嫦娥二號 CCD 相機 DOM 數據/Zeng et al., 2023/SegerYU

所以,嫦娥六號的此次奔月——從長征五號那雄渾的尾焰咆哮,到精準的軌道制動,再到著陸時安心的揚塵,才會聚焦無數人們期許和肯定的目光。

因為它是好奇心和可能性的又一個歷史交匯點。好奇心盼之、可能性待之。而好奇心與可能性的化學反應,恰恰是這個文明能夠走向今日、走向未來、走向無垠深空的基礎。

嫦娥奔月的故事還將繼續下去,讓我們拭目以待。

作者:溯鷹

編輯:Steed

封面圖來源:CNSA

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

如有需要請聯繫[email protected]