在跑步圈,無論是初學者還是經驗豐富的跑者,都常常將10公里作為一個重要的訓練目標和里程碑。

10公里不僅是跑馬拉松的基礎,也是衡量大眾跑者水平的重要標準。

那麼,作為一名大眾跑者,你的10公里配速能達到平均水平嗎?

大眾跑者配速分析

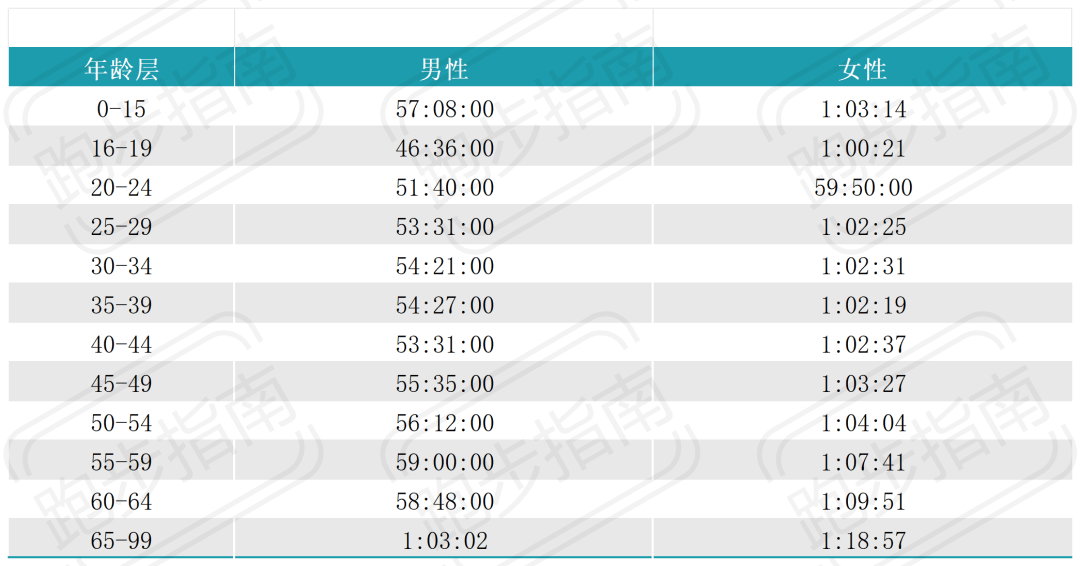

在大眾跑者中,10公里的完賽時間通常在40到60分鐘之間。具體的配速因性別和年齡有所不同,這些數據為跑者提供了一個衡量自身水平的參考標準。

男性跑者在完成10公里的比賽時,各個年齡段的平均配速均高於女性跑者。這種差異主要是由於生理和體能上的差異,這在大眾跑者中十分常見。

年齡也是影響配速的一個重要因素。一般來說,30歲以下的年輕跑者會比30歲以上的跑者表現更好。隨著年齡的增長,體能和速度都會有所下降。

但是,這並不意味著年長跑者無法達到這個水平,科學的訓練和合理的生活方式同樣能夠幫助很多中年跑者的取得優異成績,甚至在馬拉松這種長距離耐力跑中比年輕的跑者成績更好。

對於大眾跑者來說,達到了上述平均配速意味著他們已經具備了一定的跑步水平,可以嘗試挑戰更高的目標。

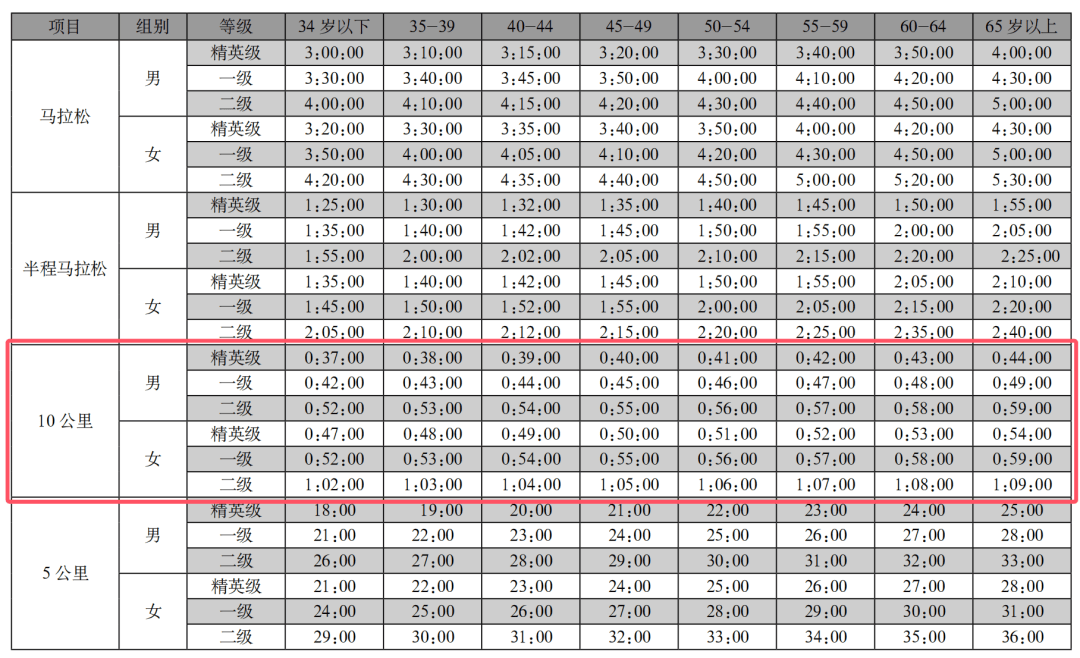

《中國田徑協會路跑賽事大眾選手等級評定實施辦法》也給出了大眾跑者的10公里等級表。

對於那些希望提升自己成績的大眾跑者,提供了明確的奮鬥目標。不論在何種水平,跑者們都可以通過這些數據了解自己在全國的相對位置。

跑量與成績關係

周跑量在很大程度上影響著跑者的10公里成績。研究和實踐均表明,每周跑量保持在25到50公里之間的跑者,通常能在一小時內完成10公里的賽程。每周跑量在50到70公里範圍的跑者,其10公里完賽時間多集中在40到50分鐘之間。

這一顯著的成績提升體現了高周跑量對跑者耐力和速度的強化效果。適當增加周跑量,可以幫助跑者逐步提升成績。

但需要注意的是,增加跑量需循序漸進,避免急功近利。跑量的提升應以身體的適應能力和恢復情況為基礎,在科學合理的訓練計劃指導下進行。長時間的積累和不斷的訓練,才能使跑者在保持健康的同時逐步提升自己的跑步成績。

此外,跑量的增加並非配速提高的單一因素,影響成績的還有跑者的體能狀況、訓練方式和恢復情況等。

科學訓練的重要性

提升跑步成績不僅僅是增加跑量,還需要科學的訓練方法。許多初學者認為,只要不斷增加跑步的距離和頻率,就能提升成績。但這樣的訓練方式往往會帶來身體疲勞、受傷等問題。

科學的訓練方法能幫助跑者更高效地提升成績,並最大限度地降低受傷風險。推薦的「321訓練法」就是一種行之有效的訓練策略:每周安排3次輕鬆跑,1次力量訓練+1次強度訓練和1次長距離拉練跑。

不同類型的訓練各有其功效,輕鬆跑可幫助身體恢復與提升基礎耐力,力量訓練能增強肌肉力量與關節穩定性,強度訓練則能提高心肺功能和速度,而長距離拉練跑有助於提升耐力和跑步經濟性。

這種綜合性的訓練方法可以全面提升跑者的綜合能力,讓跑者不僅能跑得更快,還能跑得更遠。

跑步的樂趣和健康

儘管提升成績對很多跑者來說是一個重要目標,但跑步的快樂和健康才是最重要的。通過科學的訓練和合理的配速,跑者不僅能不斷提升成績,還能享受到跑步帶來的樂趣和健康益處。

跑步是一個可以貫穿終身的運動,不受場地和器材的限制,幾乎任何時候都可以進行。無論你的年齡、性別或體能水平如何,都可以通過跑步來改善生活質量,感受到身體和心靈的雙重滿足。

無論是追求更快的配速還是更長的距離,都不要忘記享受跑步帶來的純粹快樂和健康益處。回歸跑步的本質,感受每一步帶來的輕鬆和滿足,這才是跑步的真正魅力所在。

你的10公里配速是多少?歡迎留言分享!