千年米倉道上的風,從未停息。

晨曦之下,一條巴河穿城而過,來自東南西北四個方位的石壁上,一龕龕摩崖造像在時間的懷抱中沉睡千年。

千年前,佛教信徒從古印度出發,沿絲綢之路,經河西走廊,再一路向南,翻秦嶺、越巴山,來到巴州。

這一路上,或是某個虔誠僧侶對佛的信仰、或是一支路過的商隊祈求平安、抑或是某個王公貴族的殷殷期盼……總之,佛教的慈悲為懷與中華民族崇尚的愛與和平情投意合,加上巴州石刻技藝悠久、成熟,匠人匠師眾多,開鑿石窟、雕刻佛像便成了當時的一種時尚,在巴中歷史文化長河中鮮活了千年。

當鑿壁開龕的鏨刻聲歷經隋、唐、宋、元、明、清,在巴山大地迴響1400多年後,也為巴中留下了225處石窟,其中「一城四龕」的獨特現象更是全國唯一。

在城市文化IP內卷到白熱化狀態的當下,市委、市政府提出「四龕護城」,既展現出一個城市保護傳承歷史文化的底氣和擔當,也彰顯了巴中把傳統文化基因浸入城市肌理、注入城市靈魂、融入城市生活,精心雕琢具有區域美譽度的城市文化地標,推出具有巴山氣派、時代精神的文藝精品力作,厚植巴城千年文化底蘊的信心和決心。

如何讓以巴中石窟為代表的歷史文化煥發新的時代光彩,譜寫盛世中華文化傳承的新篇章,巴中正在嘗試作出回答。

南龕山景區。

一

早在2006年,在《浙江文化研究工程成果文庫總序》中,習近平總書記寫過這樣一段話:「今天,我們踏著來自歷史的河流,受著一方百姓的期許,理應負起使命,至誠奉獻,讓我們的文化綿延不絕,讓我們的創造生生不息。」

文化如山,屹立不倒;文化若水,流淌不息。在巴中,深厚的歷史文化一直都在。

新石器時代,巴中就有了人類活動。自東漢置漢昌縣以來,巴中已有1900多年歷史,是巴文化中心,也是全國歷史文化名城、中國曲藝之鄉。

這裡有「中國最早的古蜀道」千年米倉古道、「全國第一的盛唐彩雕」水寧寺摩崖造像、「歷史上川東北最大的水碼頭」恩陽古鎮,孕育了「忠信兩全、堅守承諾」的巴蔓子將軍、敢於探索的北宋天文學家張思訓,歷史文化底蘊深厚,僅重量級非物質文化遺產就多達16項。

如果文字記載的歷史榮譽不夠形象,那散落在巴中的225處石窟、1200餘龕摩崖造像則是巴中歷史文化生生不息的見證。

北魏時期,開窟造像的風潮沿著古蜀道由北入川。而地處入川通道——金牛道上的廣元,就是四川石窟藝術最初「綻放」的地方。

位於米倉道南端的巴中,同樣得風氣之先,引來僧侶信徒沿著山崖開窟造像。南江縣石飛河摩崖造像中,就有巴中首次發現的北魏晚期造像。

1992年10月,時任敦煌研究院院長的段文傑慕名來巴中考察石窟。他先後考察了南龕、西龕、北龕、水寧寺等處摩崖造像。令人意想不到的是,這位考察過全國石窟、看過全世界代表性石窟、真正見過「大世面」的專家,評價水寧寺摩崖造像「盛唐彩雕,全國第一」。

他提出的「巴中模式」,為日後研究巴中摩崖造像的學者搭建了「學術梯子」,後者藉助「學術梯子」攀上陡峭的石壁,觀察造像的「真相」。

而後,巴中的「四龕」不僅被眾多學者研究,更是先後登上美國國家地理雜誌,經常上榜《中國美術雜誌》《中國文物報》等行業頂尖刊物封面。

但因為種種原因,世人皆知莫高窟、龍門石窟、雲岡石窟的盛名,對偏居一隅的「一城四龕」卻知之甚少。

文有脈,行必遠。巴中如此燦若星河的歷史文化,如果不發掘、不傳承、不弘揚,那就等於是「捧著金碗要飯吃」「守著金山不見金」!

南龕摩崖造像景區103號龕。

二

站在時間的縱軸上,不管是回溯過去,還是眺望未來,文化的影響力一直無遠弗屆。

跳出巴中來看,不管是「越夜越長沙」的啟示,還是「越熱越重慶」的出圈,抑或是西安大唐不夜城的「密盒」,城市文化IP的內卷已進入白熱化狀態。這些都釋放出一個強烈的信號:文化是國家民族的靈魂,地方發展的根脈,引領時代的號角,哪個地方最先洞穿文化的本質,往往就能最早搭上發展的快車。

回到巴中來看,民間早有「四龕福城」「四龕佛城」等說法,說明在老百姓心中,巴中是「擁有四龕的幸福之城」。

今年6月,市委五屆八次全會提出,要串珠成鏈打造「四龕護城」文旅品牌,雖是寥寥數語,但隨後密集召開全市文化遺產保護傳承工作聯席會議、全市文化體育旅遊工作推進會,出台《巴中市促進文化體育旅遊產業發展扶持獎勵措施》,掛牌成立市文物保護研究中心、巴中石窟研究中心,組建市政協主要領導任組長、四大班子分管領導任副組長的打造「四龕護城」文旅品牌工作組,策劃專題展覽,開放北龕石窟……

系列舉措的背後,一方面是「一城四龕」的全國獨特性可以化作有形之舉,成為看得見的軟實力、「摸得著」的GDP。

另一方面,獨特的文化基因塑造了自信自強的氣韻品格,成為巴中取得一系列成績的動力源泉。文化這座「富礦」,表現出歷久彌新的生命力、跨越時空的穿透力、自信自強的創造力,不斷支撐和滋養著當下巴中各個領域的高質量發展。

言恢之而彌廣,思按之而逾深。除了是裂變趕超的關鍵變量,文化大傳承大發展大繁榮還是巴中引力躍升的必要路徑。

當下,「網紅城市」層出不窮、幾經疊代,若要保持長盛不衰,內容為王的底層邏輯永不過時。抓文化建設,就是要創造性推動文化的活化利用和跨界拓展,跳出「千城一面」的怪圈,以傳統為骨、創新為核,塑造個性鮮活、標識凝練的城市氣質,從而吸引更多資源要素集聚、裂變賦能。

由此而看,推動「四龕護城」品牌建設,是我市領導幹部和文化工作者基於應有的清醒和定力,所做出具有時代意義的重大決策。

南龕石窟105號窟。

三

「四龕護城」品牌打造的提出,不僅僅在於經濟意義,更重要的是將開啟巴中歷史文化傳承保護的新起點。

今年「五一」期間,全國重點文物保護單位——河南大學明倫校區大禮堂著火,損失慘重。

而歷經千年的巴中「四龕」,在時間的侵蝕下,栩栩如生的千年造像,有的曾被盜,有的已風化。

現實一次次印證:文化遺產,有多珍貴,就有多脆弱;發現時有多驚喜,失去時就有多懊惱。作為歷史的橋樑、文明的媒介,文化遺產需要被呵護。保護它們,就是保護中華文明的根和魂。

從最早開龕造像,保護就無處不在。例如匠人考慮了石壁的材質、風的侵蝕、顏料的持久。南龕的摩崖造像,從地理位置來說,南龕山將極具侵蝕力的北風牢牢擋住,把整面石壁的造像護在懷裡,這也是南龕石窟保存最為完整的原因之一。

再比如巴州刺史嚴武組織人清掃附著在佛龕上的苔蘚,除去石上叢生的灌木,並建造房屋三十餘間,移來洪鐘一口,奏請唐肅宗賜名。後來,唐肅宗賜名「光福寺」。

嚴武沒想到的是,他的這次大規模修整,讓他成了歷史上保護南龕石窟的「第一人」,今天南龕石窟能夠躋身「中國十大石窟」之列,自然與他的保護關係極大。

土地革命時期,紅四方面軍總指揮徐向前在南龕坡「轉移戰場護國寶」的那一仗,不僅打贏了敵人,保護了巴城,也讓南龕石窟免受戰火侵蝕。

1988年,南龕石窟被國務院公布為全國重點文物保護單位,隨後是西龕、北龕等。從整修南龕石窟景區,到爭取專項保護資金、編制石窟保護規劃,再到出台全省首個石窟保護領域的地方性法規《巴中市石窟保護條例》,巴中歷屆黨委政府對石窟的保護從未缺席。

近年來,水寧寺石窟蓋起了輕鋼玻璃結構的窟檐和平台,北龕28號龕至32號龕採用了川東北懸挑穿斗式傳統建築形式窟檐。

但窟檐建設也不是隨意決定,而是要通過國家文物局的批覆,邀請行業專家比選建設方案,同時要符合文物保護理念,窟檐式保護設施的形式、結構、材料要根據需求合理制定,具有較好的觀瞻效果,體現石窟寺特徵,且與石窟及其周邊環境相協調。

今年,隨著打造「四龕護城」文旅品牌的理念提出,巴中對石窟的保護再次升級。

比如,6月23日,來自中國文化遺產研究院、四川省文物考古研究院、中國長城研究院、敦煌研究院、四川博物院、復旦大學、四川大學等11名專家學者齊聚巴中,為巴中石窟保護出謀劃策;

比如,7月3日,省委編辦批覆同意成立巴中市文物保護研究中心(巴中石窟研究中心),進一步優化整合了全市文物資源,配足了專業人員,將南龕石窟和目前由巴州區管理的全國重點文物保護單位西龕、北龕、水寧寺、石門寺石窟收歸市級統一管理;

再比如,相關部門正在結合「百千萬引才工程」,計劃引進一批文博領域專業人才,建立健全文化傳承人和工匠培訓、評價機制等;

……

從個人到機構、到多部門多地區,巴中對石窟的傳承保護在不斷探索、創新、進步,歷史的涓涓細流,正在一代代人的努力之下,匯聚成璀璨的文明之河。

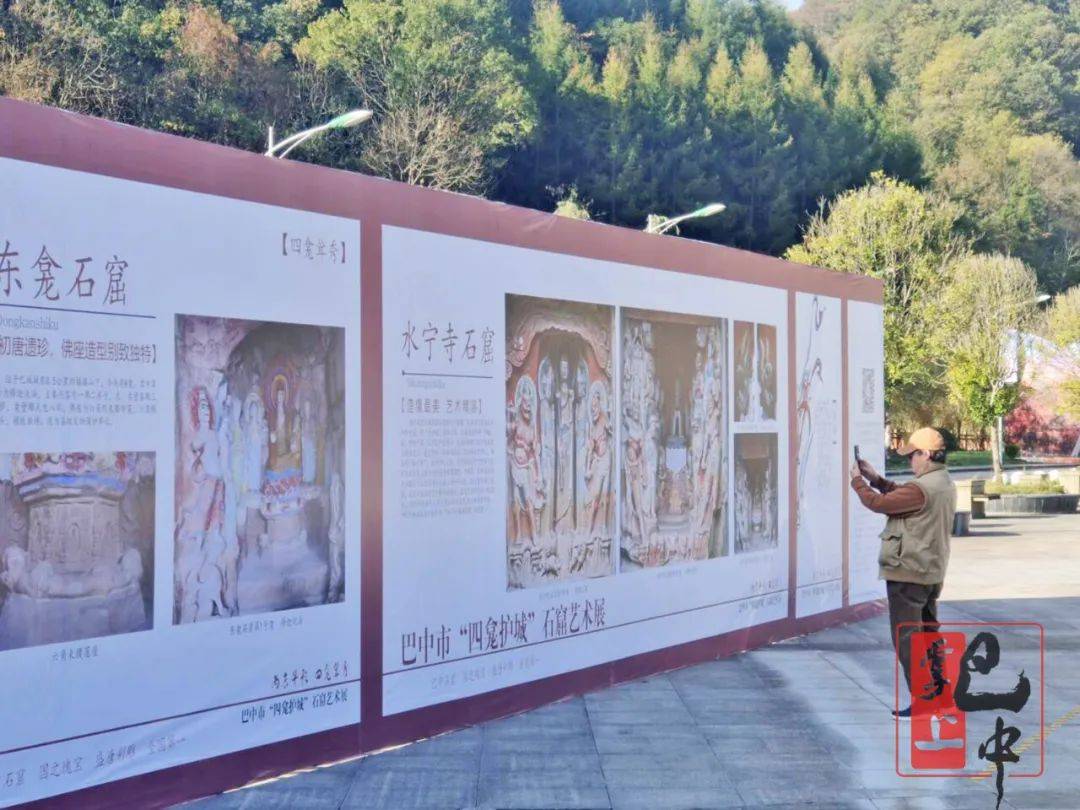

市文物保護研究中心於近期在米倉山景區策劃了《兩京華彩 四龕聳秀:巴中市「四龕護城」石窟藝術展》。圖為遊客參觀展覽。

四

疏源浚流,與古為新。如何讓巴中歷史文化得以延續、一路生花?傳承保護的另一面,是有效的開發利用。

2016年,以南龕石窟為代表的南龕山景區成功創建國家4A級景區,隨後,將帥碑林、飛霞閣、中軸線景觀線和玻璃棧道等不斷補充的業態讓景區熱鬧起來,也讓石窟被更多遊客了解。數據顯示,今年國慶期間,南龕景區日均遊客超過2萬人,南龕石窟日均最大遊客量超過4000人。

對於巴中其他的石窟來說,如果南龕景區的現象還不足以說明有效開發利用的重要性,那麼當前市場上現象級的爆款文旅場景或許可以給我們一些啟示。比如吸引「80後」「90後」的川劇《草鞋縣令》,紀錄片《天地皮洛》《石窟四川》等,老故事重新演繹,現代科技的加持,成為活化、利用和轉換傳統文化的重要手段。生生不息的傳統文化配上時尚創新的文藝表達,溢出來的生機與活力又是傳承的另一種抵達。

再比如,傳統文化不再束之高閣,「沉浸式」「互動式」的普及推廣融入居民日常生活,喚醒最深處的文化記憶。「東坡文化季」「杜甫文化季」「李白文化季」等等,這些正在形成的千萬量級文化大IP,讓文化傳承發展變得可觸可摸,人們有了更多更美好的體驗。

新·夢境光霧山演出現場。

在巴中,煥新的《新·夢境光霧山》,從開場的《巴山迎賓》,到神秘莫測的《巴山煙雲》,再到如夢似幻的《光霧秘境》,最後是充滿歷史韻味的《米倉神韻》,每一幕都巧妙地融入了巴山背二哥與米倉古道的文化精髓,無線聲光電集成技術等科技加文旅的融合創新更是讓遊客沉浸在巴中文化的夢幻之旅中,吸引無數遊客打卡觀看。

《新·夢境光霧山》的成功,證明文化的力量最終可以轉化為物質的力量,文化的軟實力最終可以轉化為經濟的硬實力。

當前,「四龕護城」的品牌打造之路正在跑步前進,從專門的機構到專門的工作組,從外出考察學習到各類專題會、專家會談論碰撞,制定《「四龕護城」保護再利用專項研究》方案、「文物+文旅」文博文創產業鏈工作方案,「四龕護城」文創產品開發等正在加快制定,「四龕護城」石窟藝術展開展了,緊閉多年大門的北龕石窟對外開放了,和體育賽事相結合的觀「四龕護城」賞「巴河逐浪」槳板邀請賽開賽了……但這還遠遠不夠,當沉睡千年的文物「活起來」,如何煥發新的時代光彩,我們有更多期待。

期待它們能夠——

走快一些,時時「上新」,像小西天隰縣一樣「跑」進熱搜,讓火了千年的盛唐彩雕成為刷屏的「頂流」;

走深一些,讓延續1400多年不同社會風土人情濃縮進我們的日常生活,讓歷史文化成為現代巴中人耳熟能詳、觸手可及的精神標識;

走心一些,用心營造「一眼千年」的沉浸式、互動式體驗,讓老百姓在參觀、學習、領略文物的同時,零距離感受穿越時空的文明溫度;

走遠一些,輻射海外、觸達世界,讓來自不同文化語境的人在歷史文化面前同頻共振,讓巴城成為一座「近悅遠來、一見鍾情、引人入勝、戀戀不捨」的歷史文化名城。

習近平總書記說過:「一個熱愛中華大地的人,他一定會愛她的每一條溪流,每一寸土地,每一頁光輝的歷史。」

我們的今天終將成為子孫後代的往日。當我們落子「四龕護城」的時候,其實我們也在通過文物和千年前對話,也在響亮回答,我們要給子孫後代們留下怎樣的文化遺產!