隨著航空航天技術的發展,尤其在載人航天、月球及深空探測任務中,強大的推力是成功的關鍵,面對這樣現實的問題,美俄中三國在運載火箭推力上的差距,也會顯得十分明顯:美3800噸,俄3300噸,中國令人意外。

美國

美國在運載火箭推力上的絕對優勢,體現在其現役火箭如獵鷹重型、星艦和其他發射系統上。能夠取得高達3800噸的推力,背後不僅是先進技術的積累,更是長期大規模投資的結果。

美國自冷戰時期開始,就通過一系列大規模的太空探索計劃,如阿波羅登月計劃、太空梭項目等,積累了深厚的航天科技基礎。

如今,美國航天企業,如SpaceX。憑藉技術創新在這一領域取得更大的進展。

獵鷹重型火箭憑藉其三級助推結構,成為目前世界上推力最大的現役火箭。其三核設計,意味著火箭可攜帶更多的燃料和更大的推力,支持人類進行更遠的太空探測。

比如,SpaceX 未來的星艦計劃,更是規劃了一款能夠運載百人,甚至更大規模物資前往火星的超級運載火箭,推力可達數千噸。這些項目的成功為美國奠定全球航空航天的技術領先地位。

而美國的3800噸推力,代表全球最高水平的運載能力,能夠完成大規模的載人航天任務,以及大噸位的衛星和設備發射。這一推力水平讓美國能夠保持在太空競賽中的領先位置,同時,也確保其在未來深空探測中的戰略優勢。

俄羅斯

作為蘇聯的繼承者,俄羅斯在航天技術上的底蘊同樣不可忽視。

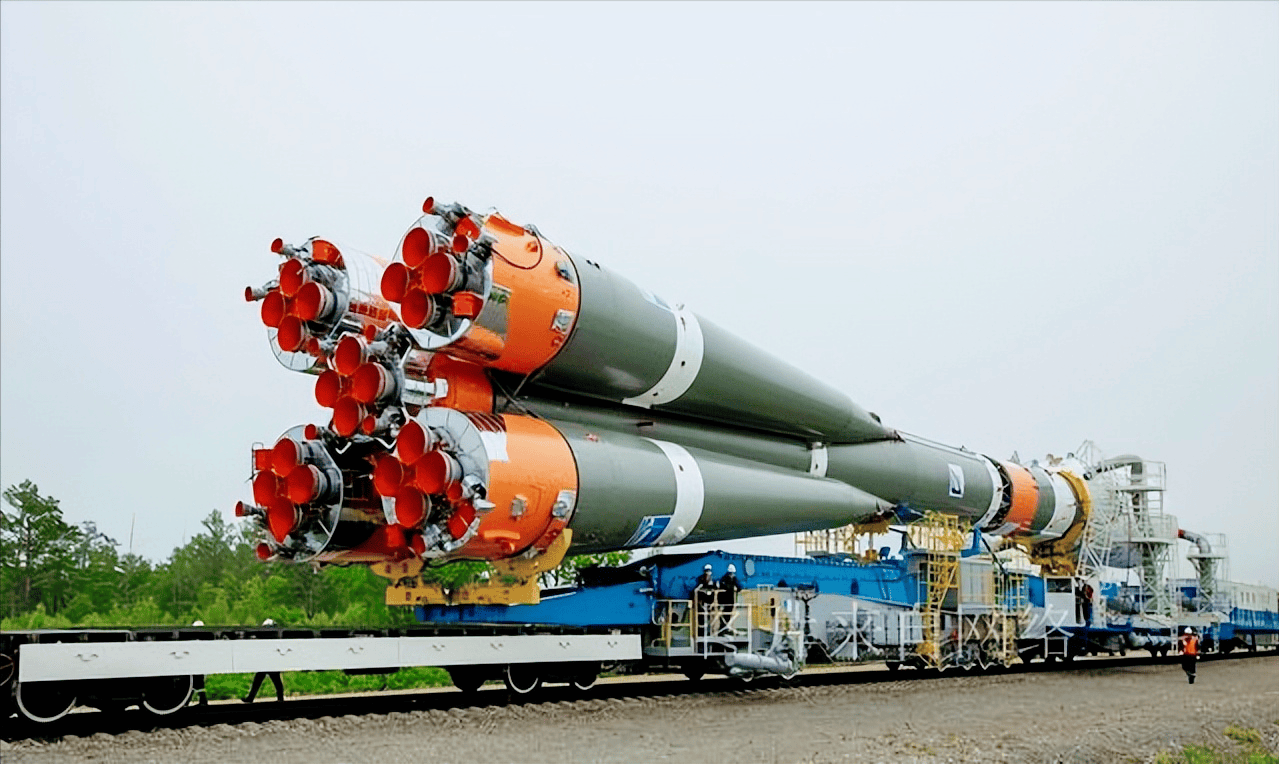

儘管,俄羅斯在經濟上面臨諸多挑戰,難以像美國一樣在航天領域投入巨資,但其運載火箭技術仍然居於全球前列。俄羅斯的質子號、聯盟號火箭是其主要的運載工具,尤其是「質子號」,其3300噸的推力,使俄羅斯在發射大型衛星、空間站物資補給等任務上依然具備很強的競爭力。

俄羅斯的航天工業得益於蘇聯時期的大規模技術積累。蘇聯曾研發了世界上最強大的運載火箭之一——N1火箭,雖N1在實際使用中遇到技術難題未能成功,但其遺產為後來的「能源號」等重型火箭提供技術基礎。

蘇聯時期的航天技術研究,使俄羅斯在今天仍能夠通過繼承這些技術積累,在運載火箭推力上保持強大的競爭力。

不過,近年來俄羅斯面臨著技術更新的壓力。儘管,其現有的火箭推力仍然處於世界前列,但在創新和新的研發能力上,會面臨資金短缺和國際制裁帶來的挑戰。

與美國相比,俄羅斯缺乏充足的資源來進行大規模的新技術研發,這使其推力雖然強大,但創新力明顯不足。

儘管如此,俄羅斯3300噸的推力依舊是全球航天競爭中的一股重要力量。

中國

中國的運載火箭推力相比美俄稍顯遜色,但必須注意到,中國在這一領域的起步較晚。相比美俄長達數十年,甚至超過半個世紀的航天技術積累,中國的航天事業從1970年長征一號的首次成功發射算起,才走過短短五十餘年的發展歷程。

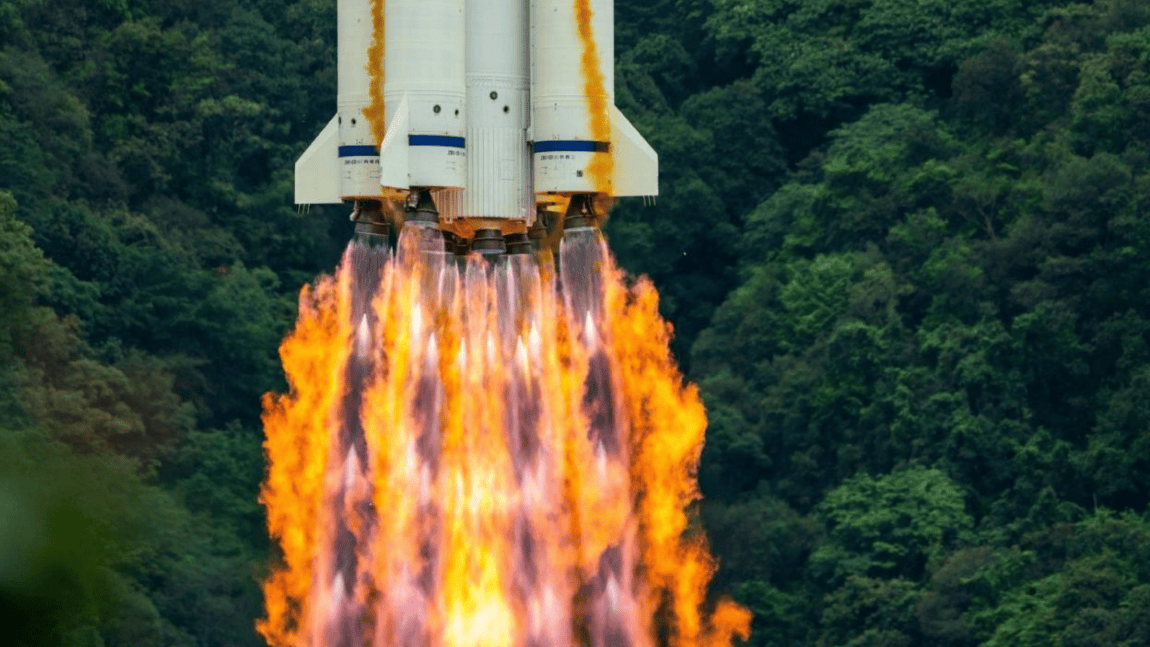

然而,在如此短的時間內,中國的運載火箭技術取得巨大進步,從「長征二號」到「長征五號」,再到最新研發的「長征九號」,中國的火箭推力水平已在不斷接近世界頂尖水平。

中國的「長征五號」運載火箭是現役主力,推力達到1000噸級,能夠承擔發射大噸位衛星和空間站艙段的任務。如,中國天宮空間站的各個模塊發射、嫦娥五號月球探測器的成功發射,以及未來的火星探測任務,均依賴於「長征五號」及其強大的推力。

雖然,目前中國的運載火箭推力只有1000噸,但中國航天事業的增長速度相當驚人。

未來,隨著長征九號超重型運載火箭的研發推進,其推力預計將達到4000噸以上,屆時將超越現有的美俄運載火箭推力水平,為中國在深空探測、載人月球任務以及火星探測等方面奠定堅實的基礎。

此外,中國近年來在航天領域的持續投資和技術創新,使其航天事業前景廣闊。儘管,目前與美俄相比存在一定差距,但中國的航天技術正在迅速崛起,未來在推力、發射能力、太空飛行器製造等方面都有望趕超美俄。

中美俄三國在運載火箭推力上的差距,實際上,可反映出各國不同的歷史積澱、技術水平,以及發展戰略。

美國憑藉其技術創新和私營航天企業的推動,取得3800噸的絕對優勢;俄羅斯則依託蘇聯時期的技術積累,儘管面臨經濟和技術更新的挑戰,但仍保持3300噸的推力水平。

而中國雖起步較晚,但在短短几十年間迅速崛起,1000噸的推力,雖暫時不及美俄,但中國的航天事業正在以驚人的速度發展。未來,長征九號有望成為全球推力最強的運載火箭。