1978年葉劍英提拔粟裕,出任軍委副主席,卻因這四個人的存在失敗

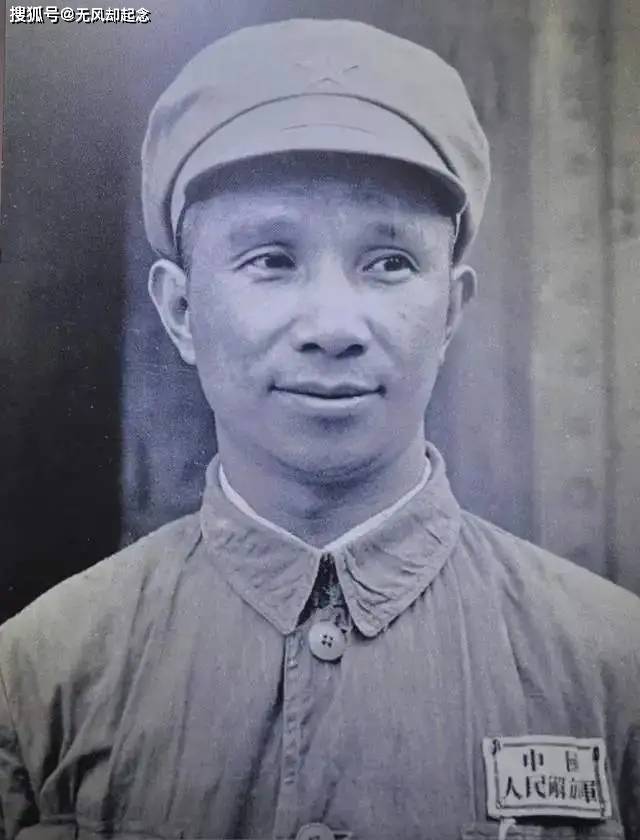

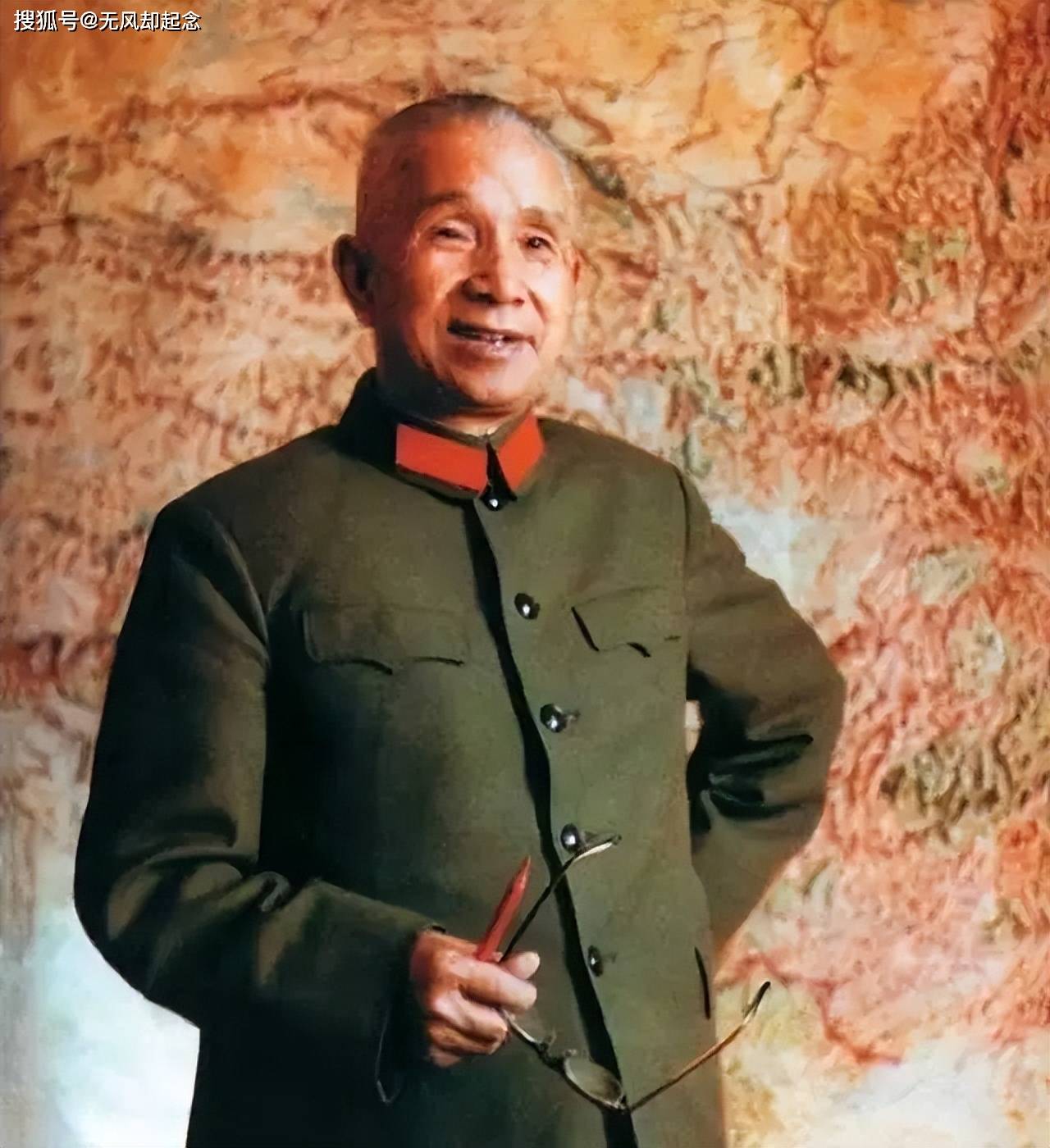

1976年10月6日之後,葉劍英晉升為「二號人物」,他一直非常欣賞粟裕,認為這位華東野戰軍的統帥,在戰爭年代立下了不可磨滅的戰功,理應發揮更多作用。

在那個急需穩定和新氣象的時代,葉帥提議粟裕擔任軍隊「二把手」,出任軍委副主席。這對於一向忠厚的「一號人物」來說,也是合情合理的決定,葉帥深知粟裕在穩定軍隊,尤其是華東野戰軍老部隊方面的巨大作用。

葉劍英滿心以為,這個提議可以順利通過。畢竟在軍界,粟裕的能力和資歷都是有目共睹的,戰功顯赫,更是被毛主席稱讚為「論功、論歷、論才、論德,皆堪稱元帥的典範」。然而,事情的發展並沒有如葉帥預料的那樣順利。

當任命的消息傳到粟裕這裡時,雖然級別與副主席相同,但內容卻發生了天翻地覆的變化。原本屬於粟裕的「實職」被換成了相對閒散的工作。這一變化讓很多人摸不著頭腦,畢竟葉劍英的提議理應順理成章地執行下去。

問題的關鍵在於,四位元帥的存在成了變相的阻力。這四位老帥是劉伯承、聶榮臻、葉劍英和徐向前。雖然他們並沒有主動去阻止粟裕的晉升,但粟裕作為「大將之首」,級別上與這些元帥存在差距,畢竟粟裕並未獲得元帥軍銜。如果讓粟裕以大將身份與四位元帥平起平坐,擔任軍委副主席,這在當時的軍內並不合常理。

這種無形的「阻力」使得粟裕即便得到了葉帥的青睞,也難以打破這層看不見的障礙。正如當時許多人所言,粟裕在葉帥的提議下成為軍委副主席,難免會讓一些老帥以及其他軍內人員心生疑慮。這不是粟裕的問題,而是大環境的制約。

有人猜測,粟裕的身體狀況是否是這次提拔失敗的原因?畢竟粟裕在晚年時確實身體狀況不佳,曾患有多種疾病。

然而,粟裕的秘書朱楹對此給予了解釋:粟裕的健康問題的確存在,但並非阻礙他晉升的真正原因。粟裕雖然有病在身,但如果他得到了施展才能的機會,反而可能讓他精神煥發,病情也許還會好轉。

朱楹的說法不無道理。粟裕有著豐富的軍事經驗和戰略眼光,如果他得到了應有的工作職位,這些才幹完全可以在新的崗位上發光發熱。病情雖然是個問題,但在大局面前,粟裕更關心的是如何將他積累多年的軍事思考和探索付諸實踐。

粟裕之所以無法順利晉升,與他在1955年評軍銜時的決定也有一定關係。眾所周知,1955年授銜時,粟裕的戰功和資歷足以讓他成為元帥。

毛主席曾親口稱讚粟裕,「論功、論歷、論才、論德,粟裕完全有資格領元帥銜。」然而,粟裕出於謙遜和低調,主動辭讓元帥頭銜,僅以大將身份接受授銜。

當年,毛主席對此雖有些不滿,但也對粟裕的謙讓表示理解。然而,粟裕的秘書蒯斯曛早在淮海戰役時就曾提醒粟裕,「你這樣做不好,將來可能會有麻煩。」

蒯斯曛的話說得雖然委婉,卻一語成讖。粟裕的辭讓雖然贏得了當時的讚譽,但多年後,他的低調性格和辭讓行為,的確成為了他無法晉升的隱形障礙。

如果當年粟裕在淮海戰役結束後,接受了華野司令的職務,不再只是代司令,或許他在1955年時也會順理成章地被授予元帥銜。而在1978年,當他面對葉劍英的提拔時,是否會因此而更容易跨過那道「元帥」的門檻呢?這個問題,恐怕永遠無法得到答案。

粟裕的失敗並非源於他的能力或資歷不足,而是大環境下的種種制約。他謙恭自抑、不愛名利,這讓他贏得了無數人的尊重,但也因此錯失了許多重要的機會。如果他能稍稍堅持自己,或許歷史的進程會截然不同。

然而,正如人們常說的那樣,時也,命也。歷史的每一步都充滿了無數的偶然與必然。粟裕在淮海戰役、解放戰爭中的卓越貢獻,註定了他會成為中國軍事史上不可忽視的存在。而他低調辭讓、不爭不搶的性格,也讓他成為了那個時代最為特別的一位大將。