7月6日,於正針對前兩天討論的明星高片酬再次發聲。

他以旗下藝人為例,指出一位古裝劇中的男二、三號新人演員,拍一部4個月的戲片酬10萬元。

但是公司抽成+稅+平台分約就拿走8萬元,所以該演員只能拿到2萬元,平均下來一個月收入僅為5千元,還要在消費驚人的北京租房,生活,困難可想而知。

這與前幾日演員片酬的說法不謀而合,一位明星收入一千萬,繳稅五百萬,工作人員十到十三位,每月開銷30萬元,四個月少了120萬,剩餘380萬,出席一次低級別的活動化妝師、造型師就得10萬元,一月三次,四個月再去掉100萬,剩餘280萬。還要買名牌衣服啥的扣掉100萬,再去掉應酬、請客、養房養車之類,到手也就幾十萬,平均每個月就幾萬元。

於正還著重點明:這還是自立門戶的演員,那些簽約公司的演員還有公司抽成,而公司同樣不掙錢,如此又將話題引到了新人如何不容易上,進而為新人、新劇免費來了一波熱搜。

網友提出質疑:一個1000萬的藝人到頭來也就月入十幾萬?那他們是咋一線城市買車買房的?於正回覆:一年拍三部+廣告+活動,一天24小時,全年無休!說的比我們這些底層勞動者還要慘的模樣。

看完這番言論,我猛抽一口涼氣,想到了范爺當年陰陽合同被罰款8億餘元。這些錢都是哪兒來的呢?如果按照這種計算方式,一個億的收入也要繳納一半的稅,剩餘五千萬,即使所有花銷都按照千萬演員級別來算,扣掉500萬,最後還能剩餘4500萬,再扣掉應酬、請客、養房養車之類,估計到手不會超過4000萬吧,那8億元錢又要靠什麼來還呢?為什麼拼了命的各種露臉,爭取一切機會復出呢?明知前方是火焰山還要西天取經,難道真的是想立地成佛嗎?

顯然,這裡面存在著嚴重的邏輯漏洞。我們需要拋開業界存在的陰陽合同來談這個問題。前車之鑑應該會警醒很多公司和藝人去規避法律風險,這並不在討論範圍之內。

首先,於正計算的扣稅沒有那麼多,因為公司不用按照個人所得稅進行繳納,很多方式可以實現合理避稅,實際的稅率不可能是45%,人員工資、辦公成本、採購成本等等都可以抵扣收入,因此實際納稅額遠低於實際收入,這也是為什麼很多藝人紛紛成立工作室的一大原因。

其次,明星們除了拍戲之外,還有綜藝、廣告、商演等多種創收渠道,而有些商業活動一天的收入就在百萬元級別。

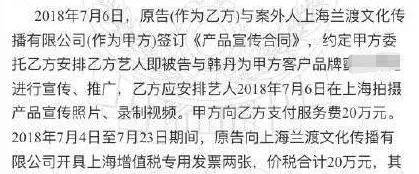

這裡我拿一位18線的小明星高秋梓為例,前一陣她和公司打官司,法院的判決書曝光了行業中的不少內幕,其中收入一欄,參加不知名的網絡綜藝10萬/天,推廣品牌化妝品20萬/天,而且對方提供過程中的所有費用,包括機票、五星級酒店、工作人員費用等等。

一位小明星尚且如此,一線小花恐怕百萬級別都是手到擒來,只有想不到,沒有做不到啊,而這些收入不在限薪範圍之內。

周冬雨和羅晉拍攝《幕後之王》這種糊到家的電影,尚且能撬動1.09億元和7700萬元,這就很好地說明了為什麼很多大牌明星總是出演一些明知道會毀自己名聲的作品,一個最主要的原因就是錢到位了。

另外,演員的很多花銷並不是必要的,比如參加活動基本上都會找品牌借衣服,根本不會花錢買,怎麼可能出席幾次活動就花100萬買衣服。當然,如果個人喜歡花錢需要另當別論,畢竟很多一線明星一身的名牌,天天去借也不現實。

今天還有一條新聞,浙江衛視總編室原主任陶燕因為涉嫌在投資《春風十里不如你》時收受賄賂488萬元,判處5年有期徒刑,而出品單位還包括了東海麒麟,優酷,泰洋川禾,捷成世紀,伍仁影視,周冬雨工作室。而周冬雨工作室是周冬雨全資持股的公司,雖然行賄人為東海麒麟,但難免會讓人感到其中的牽連關係。

其實,從2014年時,央視就製作過專門的「明星高片酬」專題,針對影視行業的收入過高問題提出了「限薪令」,但因為不具有管理權,最後也不了了之。《幕後之王》拍攝於2017年,所以不受限薪影響可以理解,過億的高薪也成為了過去式。

2018年在「陰陽合同」案件之後,天價片酬的問題才得到有關部門的重視。自此,很多之前高薪酬的一線小鮮肉不再接片,轉戰其他領域,限薪令的目標初見成效。

很多粉絲會說,市場經濟情況下,演員的高片酬隨行就市,只要投資人願意給,沒有違反國家政策,為什麼還要限制呢?

但其實,高片酬對於影視作品的損害顯而易見,製作水平無法保證,特效簡單到極致,只靠幾張觀眾熟悉的面孔撐起票房,最終的結果只能是兩敗俱傷,粉絲埋怨演員接爛片,演員說導演導的差,導演說經費不夠,其根源還在於製作水平與編劇能力等各方面因素的協調。

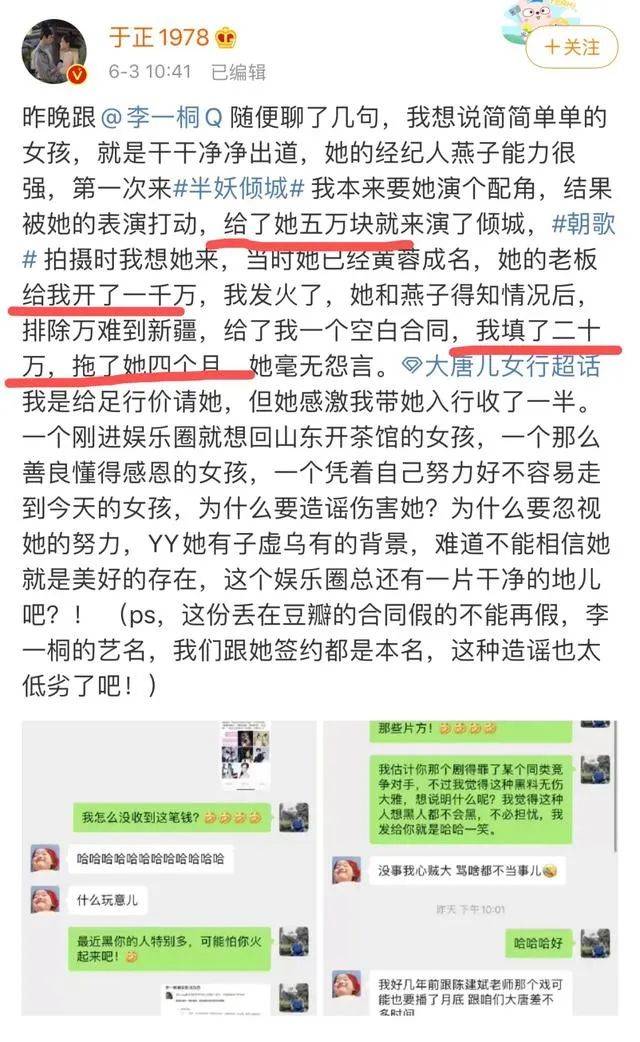

於正習慣炒作,每次新片上映之前必有過激言論,自己喜愛的演員總是肯少拿錢,多幹活的人,包括前一陣提到的李一桐。

當時拍攝《朝歌》時已經成名,但仍然願意出演於正的劇作,最後落了個「簡簡單單的女孩,乾乾淨淨出道」的好名聲。畢竟於老闆自己的公司,強調利益最大化總是沒錯。

至於為什麼使用新人?原因更是顯而易見的,使用新人成本低只是其中一個原因,另一方面如果一旦出名,自己可以通過捧紅演員進一步「榨取」剩餘價值。

反過頭來想一下,演員「用演技給自己謀一條出路」不還是認同高附加值帶來的片酬高升嗎?名氣是一把雙刃劍,優秀的演員只能通過實現高片酬來證明自己嗎?這需要更深入地思考。