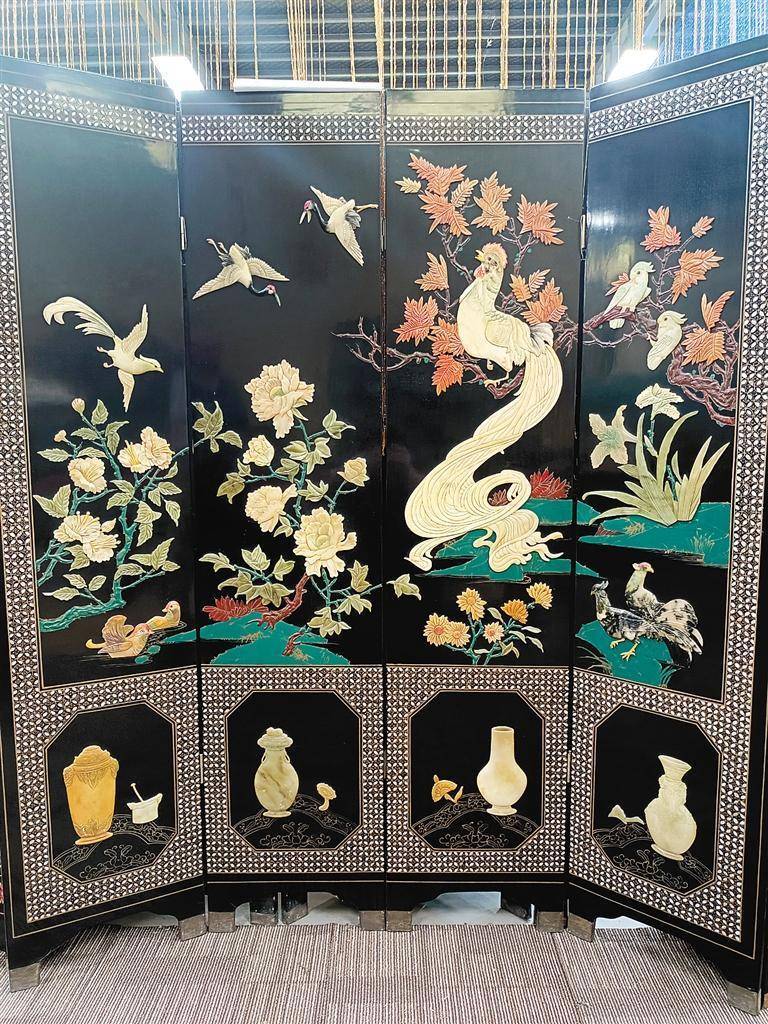

鑲石花鳥四扇屏

刻繪三套箱嫁妝

展出的金漆碟、彩繪奩、波斯琴等

骨石鑲嵌古琴

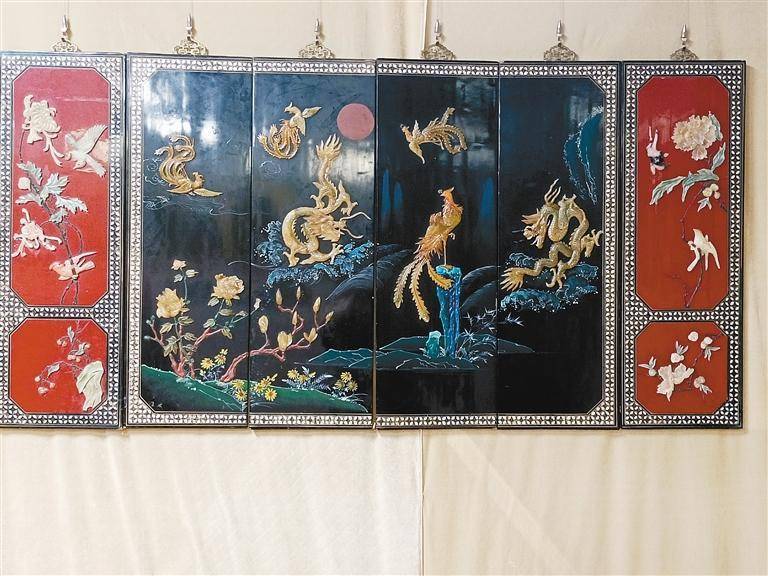

玉石鑲嵌龍鳳中堂掛屏

梅花形雕填官坻圖掛屏

螺鈿鑲嵌賞盤和彩髹賞盤

文/圖 張鋮 劉延軍 王玉 張可

陝西藍田漆器博物館館長馬俊先生,雖年屆古稀卻精神矍鑠,談起漆器時,眼神中頓時充滿堅毅熱烈的光芒。他謙遜地說:「我的個人閱歷及與漆器的緣分不足為奇,希望這次訪談會成為年輕一輩認識漆器的『酵母』。」

考證 史前秦嶺就有野生漆樹

王玉:馬館長,現在很多人對漆文化並不了解,您能否先給讀者介紹一下這方面的知識呢?

馬俊:古人發明的漆字,是一個象形字,上面是個木頭,從木頭裡面開了兩個口子,開口子那水就流下來了。早在戰國之後,陝西長武一帶開了漆水河之後,人才給這個字加了三點水,變成現在的「漆」字。

我國先民對漆的認識和利用的歷史,非常悠久。 河姆渡遺址考古時發掘出一隻漆木碗,化學成分為天然生漆,距今有六七千年。《國風·秦風》有「阪有漆,隰有栗」的記載,說明古時秦國坡地上常見漆樹。《山海經·西經》也記載:「英鞮之山,上多漆木。」可見史前秦嶺一帶分布很多野生漆樹。漆樹因外皮損傷會分泌液汁,並結膜,這一現象被先民覺察和認識。也許有人偶然把白色漆液塗刷在器物上,這便有了第一隻漆器物,經過髹漆的器物不但色澤鮮亮,且經久耐用,於是,人們習慣給器物塗刷上漆液。

隨著漆器物的日漸普及,生漆的需求與日俱增。而采割野生漆要翻山越嶺,十分艱辛。民間流傳「百里千刀一斤漆」,割漆工要走百里路程方能割來一斤漆液,且當時工具落後,其采割生漆的辛勞可見一斑。史上對人工栽培漆樹無明確記載,據《詩經·國風》記載:「定之方中,作於楚宮。揆之以日,作於楚室。樹之榛栗,椅桐梓漆,爰伐琴瑟。」說明在《詩經》時期或更早年代人類已開始人工栽培漆樹了。春秋時代,已出現成片種植漆樹的漆園。莊子年輕時在宋國蒙地當過「漆園小吏」;唐代王維在藍田輞川建有「漆園」。上層有管理機構,可見漆樹的經濟效益和應用,已得到社會的極大重視。在西漢時,漆樹經營規模已經進一步擴大,《史記·貨殖列傳》:「陳夏千畝漆……此其人皆於千戶侯等。」擁有一定規模的漆樹,已是社會財富和地位的象徵。

公認 藍田的生漆質量最好

王玉:講起漆文化,繞不開漆樹。您能給我們講講漆樹以及采漆、用漆的工藝知識嗎?

馬俊:漆樹歷史悠久,有七八千年歷史。在古代,歐洲的商戶對中國的絲綢、漆器、茶葉很感興趣,這裡提到了茶葉產自茶樹,絲綢產自桑樹,第三個是漆樹,中華民族種漆、用漆,給人們帶來了很多好處。

生漆性能良好,可作高級塗料。漆成膜以後有防腐作用,若在盛夏,漆器里放上新鮮的牛奶、羊奶,它一兩天甚至三四天都不會壞,若放在瓷碗當天就壞了。如果用它放米、面等糧食,不會出蟲,你看這多神奇呢!漆還可作漆工藝品和漆畫。生漆「白賽雪,紅似血,黑如鐵」,經藝人之手,一件件漆器精美絕倫;在畫家的自由揮灑下,一幀幀漆畫光彩照人,令生活五彩斑斕,使世界絢爛如花,這就是漆,一種叫漆的樹。漆樹也是很好的家具材料,資深的木工都知道,漆樹的紋路漂亮、味道清新,宜做樂器、家具、裝飾材料。

漆樹渾身上下都是寶。除了漆汁和木材,種子可榨油,果可製作甘油、油墨、肥皂等。漆籽有黃的、有稍微發黑的,這是初級的,提煉以後變成黃顏色了,再提煉變成蠟燭白,點燃以後冒的煙很醇香,也可以食用,炒菜時即可加入,甚至日本把它加到各種點心裡,韓國人在炒菜的時候,把漆樹芯切成薄薄的片,放到裡邊。

王玉:您能說一說漆樹在我國的分布情況嗎?

馬俊:漆樹屬落葉喬木,一直以來,是重要的經濟林樹種。我國有世界上最豐富的漆樹資源,漆樹品種200多個,栽培種130多個。生漆是我國傳統出口商品,素以「國漆」著稱,以湖北的志壩漆、竹溪漆,陝西的安康漆,重慶的城口漆,貴州的畢節漆為五大名漆,馳名中外,暢銷國際市場。當然品質最好的還是藍田的漆樹,藍田的生漆質量最好,是漆藝界公認的,因為藍田漆樹的酚含量比較高。

驚喜 一次拉回三十多卡車漆器

張鋮:請問20多年前,您收藏漆器的情況,或者說創辦這個博物館是出於什麼契機?

馬俊:說來慚愧,此前我對漆器和漆藝從未涉獵過,也不太懂。改革開放後,我一度參與管理鄉鎮企業,又創辦了化工廠,在企業採購和銷售中逐漸擴大了社會交往。2000年前後,我認識了西安生漆塗料研究所張飛龍研究員,他當時兼任《中國生漆》雜誌主編。第一次看到精美的漆櫃後,我感覺非常震撼,一下子就喜歡上了漆器的溫潤和厚重,自此與漆器有了不解之緣。

目前,藍田漆器博物館的館藏,自明代至今,囊括古今中外,包括國內及日本、泰國、韓國、越南、俄羅斯、尼泊爾等國漆器。分為生活用品類、家具類、裝飾類、宗教類、工藝品類、樂器類等。展出的精品,有100多件。

王玉:您能再詳細談談您接觸漆器收藏,了解漆器的具體過程嗎?

馬俊:從2005年至今將近20年時間裡,我和大漆的情結一直在延續。當年,得知西安有一批積壓的漆器製品要拍賣處理,這批外貿產品因為當時國際環境的原因出口受阻,在倉庫存放了好幾年。經拍賣競標中標後,我連忙僱人力和車輛,光各種漆器製品,就拉了三十多大卡車。在搜羅尋找漆器過程中,我還結交了很多專家教授朋友:像西農大的黃曉華教授、陝師大的胡玉康教授等。

張鋮:您的漆器藏品收藏來源,除了前面講的這次特殊經歷,還有其他來源渠道嗎?

馬俊:我的漆器收藏,主要來源於省內相關部門的拍賣,民間零星回收量較小。比如第二次大的收藏,就是西安工藝美術總廠庫存拍賣。這次漆器製品,檔次高,器件大,成套者居多。這次拍賣最震撼的是中國古典文學四大名著藝術群像玉質浮雕,單幅一米寬,兩米二高,每套五十幅,均為新疆和田羊脂玉,玉質細膩,做工精細。此外,有一套佛祖釋迦牟尼從出生到涅槃的和田玉浮雕。這組漆藝和玉雕完美結合的作品,把秦地漆器工藝,推上了國內頂尖藝術高度。可惜我去晚了一步,與其失之交臂。好在第二次時,我拍得一大批屏風和生活類漆品。如果我不收過來,這些寶貝可能就會流落到社會上,也許很快就會被當廢品處置。

憂心 如何把漆器生產抓起來

張鋮:馬館長好,據您了解,目前我省漆器製品和漆藝研究情況如何呢?

馬俊:漆器是中華文明的寶貴遺產,這些年國家提倡發揚傳統文化,對來訪外國元首贈送的國禮中,很多是精美的漆器,非常精美。陝西是生漆的故鄉,漆藝的祖先在陝西。秦巴山區是漆樹優生區,也是生漆主產區。西安生漆塗料研究所,是國家唯一的生漆研究所,也是亞洲最大的生漆研究所。研究所編輯出版有國家唯一的生漆研究雜誌《中國生漆》,研究員張飛龍著有近百萬字的《中國髹漆工藝與漆器保護》。

張可:關於漆有句話說「百里千刀一兩漆」,要製成漆器成本是很高的。您除了收藏,當下還在積極籌建漆器工藝廠,準備進行漆器工藝品的生產,這面臨有哪些困難呢?

馬俊:我所面臨的困境,就是如何把漆器生產抓起來。要傳承中華漆文化,做漆器生產,絕對是一個新課題。這涉及很複雜的工藝,比搞展覽館難十倍百倍。但我覺得,對漆器的收藏和研究做到一定程度,熱愛和理解越深,傳播和宣傳中華漆文明便成了義不容辭的責任和義務,必須在這方面繼續探索。

漆器製作成本很高是一個難題,同時,一些地方還需要進行技術研發,同時吸取他國先進經驗也存在難度。西安生漆研究所正在研製既防止過敏、又便於塗刷的漆,這個工藝現在還沒突破,正在努力中。