自從知道了地球只是太陽的一顆行星之後,人們就提出了一種合理的推測,即:宇宙中其他的恆星,同樣也有自己的行星系統。1995年,「飛馬座51b」的發現,首次證實了這一推測,在此之後,一顆又一顆的系外行星被我們發現,迄今為止,被確定的系外行星數量已經有5000多顆。

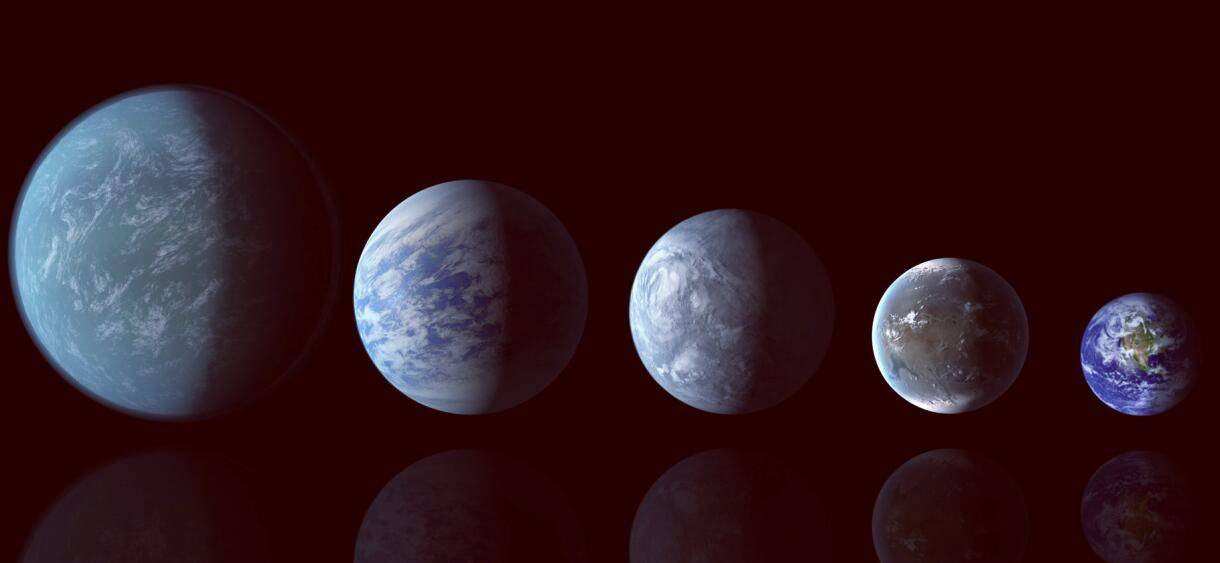

那麼,在這些系外行星中,有沒有像地球一樣的岩石行星呢?答案是肯定的,實際上,不但有,而且還有很多,而引人注目的是,這些岩石行星普遍都是比地球更大的超級地球(Super Earth)。

根據NASA的一項統計,在已知的5250顆系外行星中,超級地球就有1595顆(其他的主要是類海王星和氣態巨行星),其所占的比例達到了30%,而如此高的比例也就意味著,超級地球應該在宇宙中到處都是。

然而我們都知道,太陽系中最大的岩石行星就是地球了,所以問題就來了,既然超級地球在宇宙中到處都是,那為什麼偏偏太陽系裡卻沒有呢?

對於這個問題,有人可能會認為,這應該是因為人類的觀測水平不夠,只能發現一些「大個子」的系外行星,但實際情況卻並非如此。

因為早在2013年的時候,科學家就在天琴座方向,距離我們大約208.7光年的位置上,發現了一顆名為「開普勒-37b」的岩石行星,它的半徑只有大約1980公里,比我們太陽系中的水星還要小,由此可見,以人類的觀測水平,完全可以在發現比地球小得多的岩石行星。

實際上,關於太陽系裡為什麼沒有超級地球,目前並沒有確定的答案,科學家也只能給出一些合理的假說,其中認同度相對較高的,被稱為「大遷徙假說」(Grand tack hypothesis),下面我們就來了解一下。

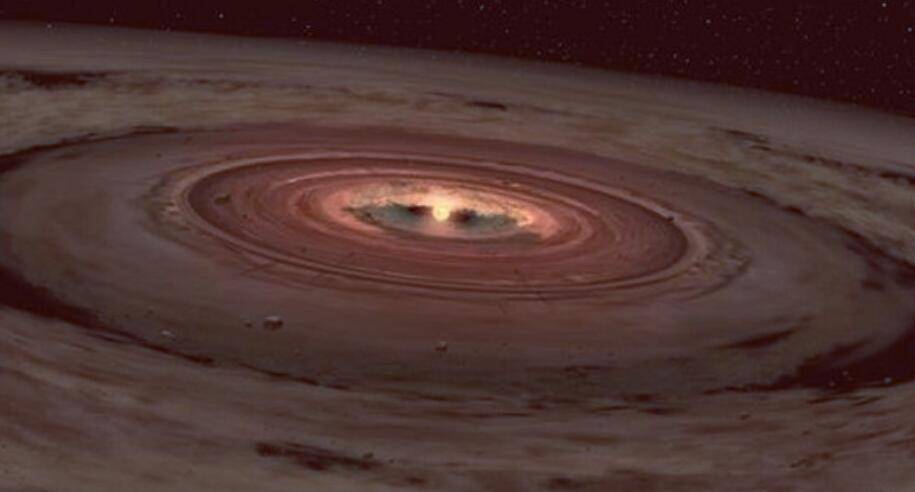

根據科學界的主流觀點,太陽系形成於一片巨大的原始星雲在大約46億年前發生的引力坍縮,在坍縮過程中,太陽首先這片星雲中心形成,殘留的物質則在太陽周圍形成了一個盤狀結構,這被稱為「原行星盤」,而太陽系中的各大行星正是「原行星盤」中的物質相互吸積而成。

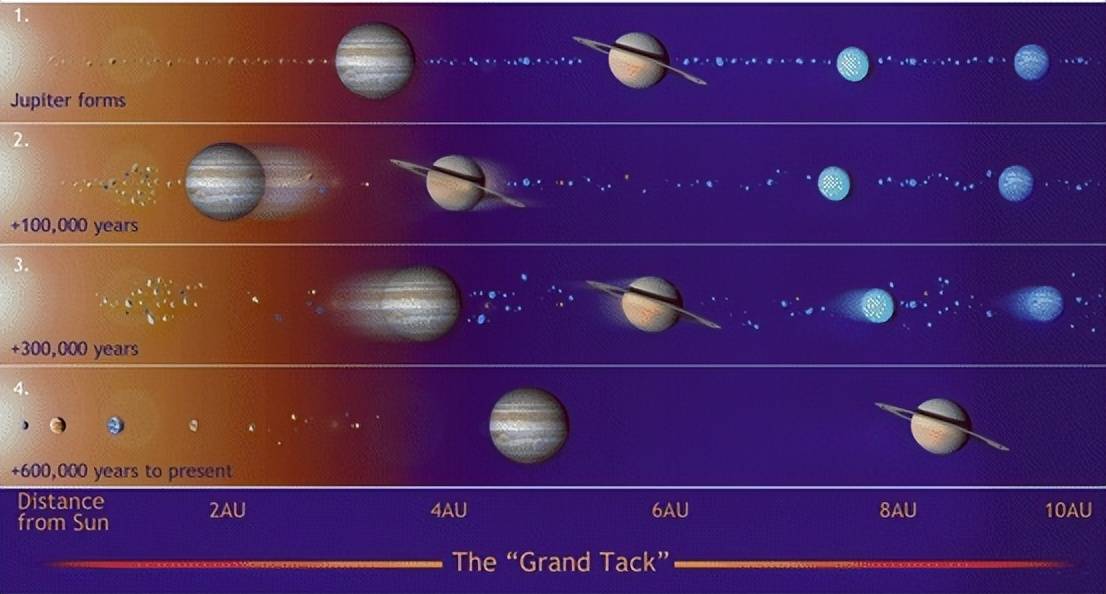

「大遷徙假說」認為,由於木星的形成位置位於太陽系的「凍結線」外側邊緣,在這裡,那些從太陽系內側逃出的揮發性物質會大量地凍結成固體,進而變得容易吸積,因此木星的成長速度就很快,在短短的幾百萬年之內,它就迅速地成為了一顆氣態巨行星。

所以在木星形成之時,「原行星盤」的主體結構還沒有消失,其中的物質會不斷地讓木星損失角動量,這會導致木星的公轉軌道逐漸降低,進而向太陽系內側遷徙。

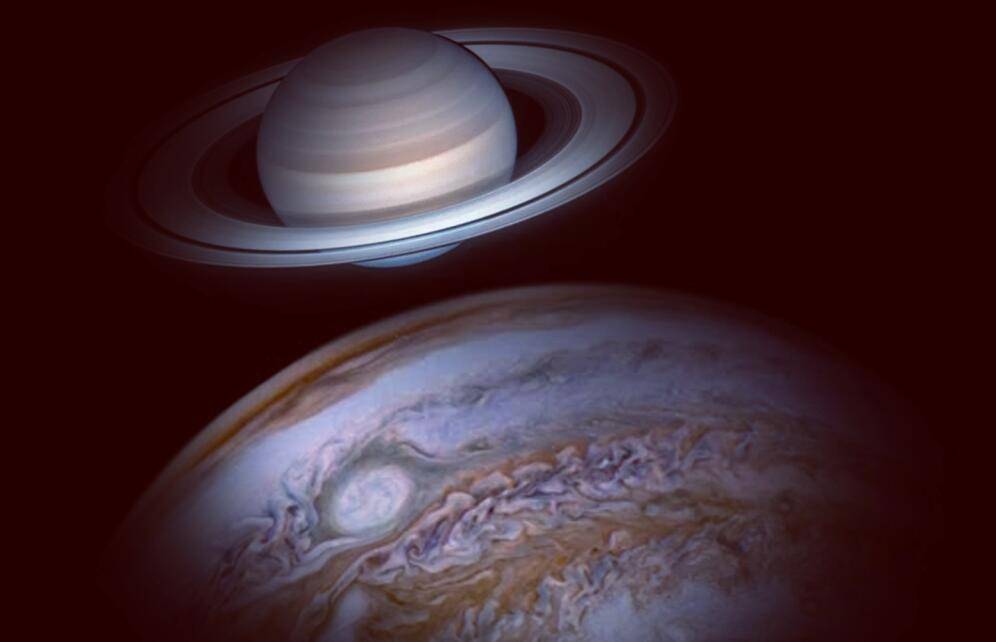

與此同時,在木星軌道外側形成的土星,也因為相同的原因而像木星一樣逐漸向太陽接近,在此過程中,土星和木星的軌道距離不斷接近,在它們引力的共同作用下,它們之間的物質被逐漸清空,而當土星和木星的軌道距離達到一定程度時,兩者之間就形成了一種特殊的軌道共振,這被稱為「內林德布拉德共振」(inner Lindblad resonance)。

這種軌道共振會使行星的軌道速度增加,進而使土星和木星轉而向太陽系外側遷徙,於是在接下來的時間裡,土星和木星開始不斷地遠離太陽,並最終在太陽引力的作用下停止遠離,整個過程持續了幾十萬到幾百萬年的時間。

根據「大遷徙假說」的理論模型,木星的初始位置距離太陽大約3.5個天文單位,在隨後的「大遷徙」中,木星與太陽的最近距離約為1.5個天文單位,在此之後,它又不斷地遠離太陽,並最終停止在距離太陽5.2個天文單位的位置上,在這個過程中,太陽系內側的物質被木星大量地吸收,以至於剩餘的物質,根本就不足以形成比地球更大的超級地球。

對此我們可以簡單地理解為,在太陽系形成之初,太陽系內側的「原行星盤」中是有可能形成超級地球的,但由於上述「大遷徙」的過程,那些原本可以形成超級地球的物質卻被木星奪走了。

值得一提的是,在已知的系外行星中,有一種被稱為「熱木星」的行星,簡單來講,這種行星就是與木星類似的氣態巨行星,但它們與主恆星的距離非常近,最近可達0.05個天文單位,如此近的距離,使得它們的溫度非常(通常可達數千攝氏度),所以它們就被稱為「熱木星」。

據此我們完全可以想像出,在上述「大遷徙」的過程中,如果沒有土星的作用,那麼木星就會繼續向太陽接近,並最終成為一顆距離太陽非常近的「熱木星」,而如果真是這樣的話,那構成地球的物質基本上都會被木星奪走,地球也就很可能不會存在,所以從這個角度來講,我們人類應該感謝一下土星。