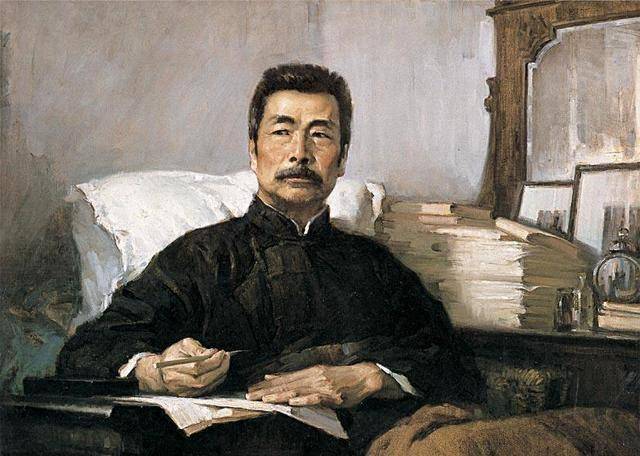

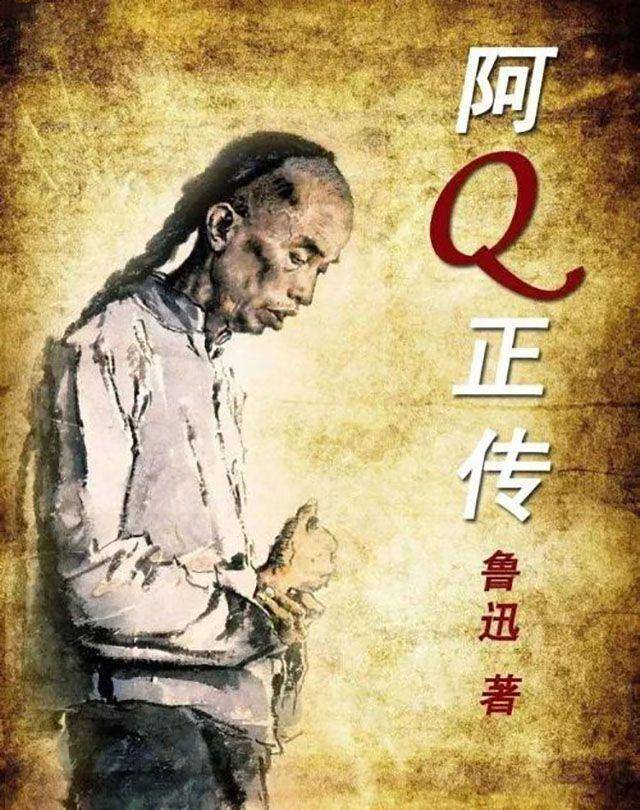

近幾年來,魯迅的多篇文學作品被逐步被移出初中語文教材,這一現象引發了社會各界的廣泛關注。公眾之所以對此事反響如此之大,一方面是因為魯迅作為中國近代文學的巨匠,其作品在過去的語文教育中,占據了舉足輕重的位置。

另一方面,此舉被不少人視為教育方向變革的信號。但根據有關部門的解釋來看,教材的文章替換是基於教學難度的調整,旨在適應學生的實際情況。

魯迅作品下架的原因

適應時代變化

隨著社會的快速發展,教育理念也在不斷更新。魯迅作品雖然具有深刻的思想內涵,但其主題和表達方式,可能已不再完全適應當代學生的閱讀習慣。將魯迅作品從語文課本中下架,其實是為其它的教材騰出空間,引入更多符合時代特點、貼近學生生活的文學作品,從而豐富教育內容,提高學生的學習興趣。

減輕學生負擔

魯迅作品以其深邃的思想而著稱,但是對於中小學生來說,理解魯迅作品往往需要較高的思維能力。在當前的教育環境下,學生面臨著繁重的學業壓力,其實很難有足夠的時間去深入研讀魯迅作品。

將魯迅作品從語文課本中下架,也可能是為了減輕學生的學習負擔,讓學生有更多的精力去關注其他學科的學習,優化學生的學習體驗。

培養多元思維

通過引入更多樣化、多元化的文學作品,不僅可以拓展學生的教育視野,也可以培養學生的多元思維。這些作品可能來自不同的文化背景、不同的歷史時期、不同的文學流派,能夠為學生提供更豐富的文學體驗。

魯迅作品下架的弊端

魯迅作品的教育價值

作為中國現代文學的奠基人之一,魯迅作品的教育意義是不容忽視的,例如《紀念劉和珍君》一文,魯迅以沉痛的筆觸揭示了歷史的真相,高度讚頌了愛國青年臨危不懼、團結友愛的崇高品質。

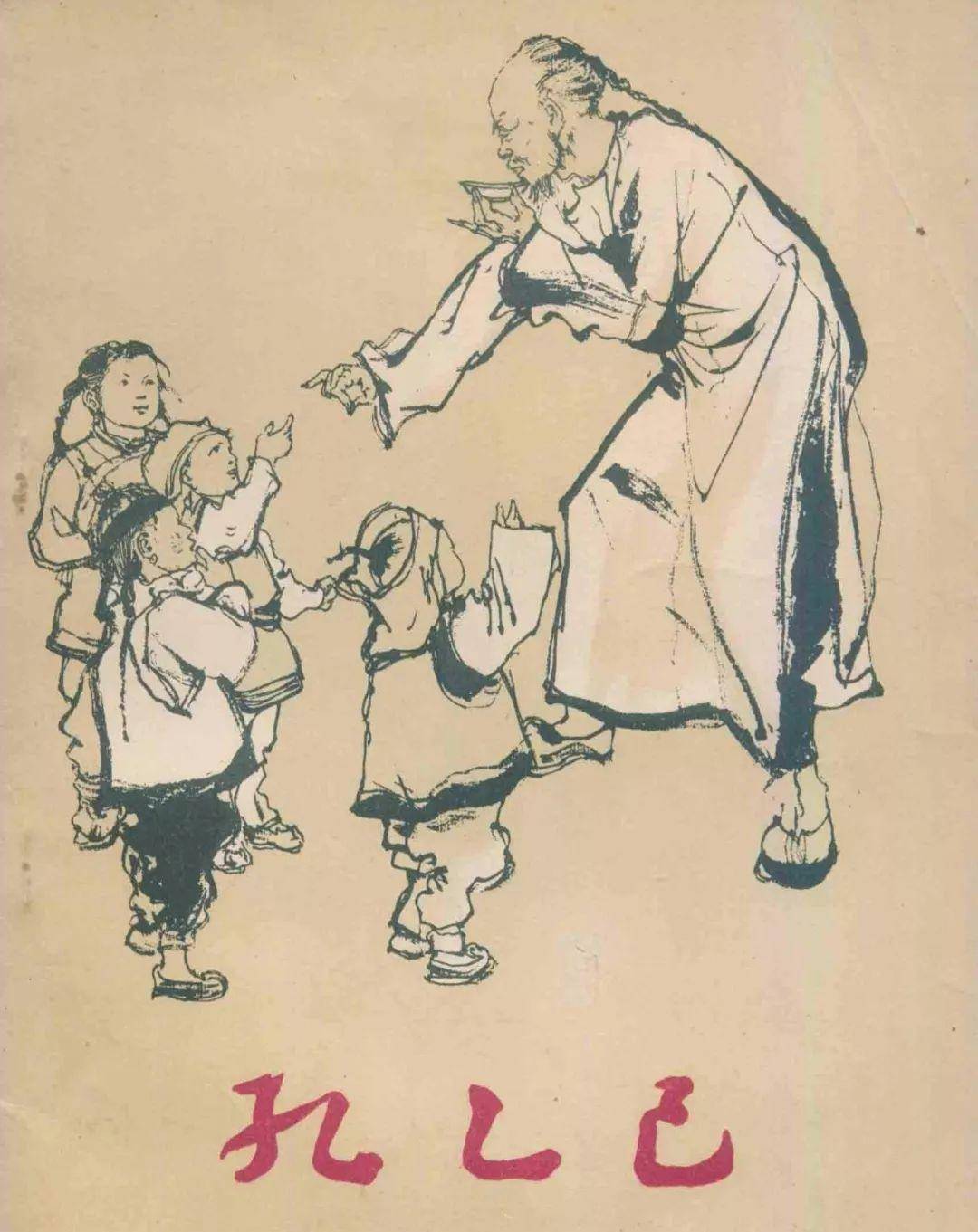

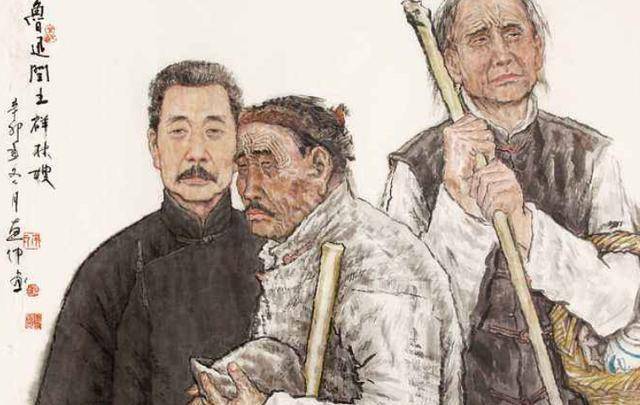

魯迅的作品也為學生提供了許多優秀的寫作素材,無論是《孔乙己》的犀利文風,還是《從百草園到三味書屋》的生動描述,都給學生展示了許多的寫作技巧。

削弱了傳統文學的影響力

魯迅的很多文章,其實跟歷史背景、時代背景密切相關,讀他的文章,不僅能得到文學上的享受,有效提升讀者的文化修養,還能更清晰地了解當時的歷史背景和時代背景,增強個人的思考能力和分辨能力,這是其他作家和作品無法比肩的。

教材調整一直是教育發展的重要組成部分,有關部門也是多次指出,教材內容的調整是根據教學難度進行的正常更新,旨是在適應教育和學生需求。實際上,從1951年編寫第一套全國通用中小學教科書開始,教材就在不斷地更新。近年來,隨著教育課程標準的修訂,教材的多樣化已經成為了新的發展方向。

魯迅的許多作品被逐步下架,其實並不意味著其價值被否定,而是為了更好地適應學習需求,以期達到更好的教學效果。

寫到最後

針對魯迅作品在語文課本中的下架問題,我們應該尋求一種平衡之道。具體而言就是,可以在語文教材中保留一定數量的魯迅作品,並對其進行適當的解讀,讓學生對100年前的歷史背景,能有一個清晰的認知。同時也要增加一些其它的現代文學作品,以豐富語文教育的內容。

大家如果還有別的看法,歡迎在評論區進行留言和討論,同時也歡迎收藏和轉發。(圖片來源於網絡侵刪)