大家好,我是窈窕媽媽。

好像每個男孩都逃不出「奧特曼真香定律」。

前幾天閨蜜還跟我吐槽,自從她4歲的兒子入了奧特曼集卡坑,她老公現在逢店就買,就為了給孩子驚喜。入坑半年少說也得花了幾千塊,她都管不住。

這還不算什麼。

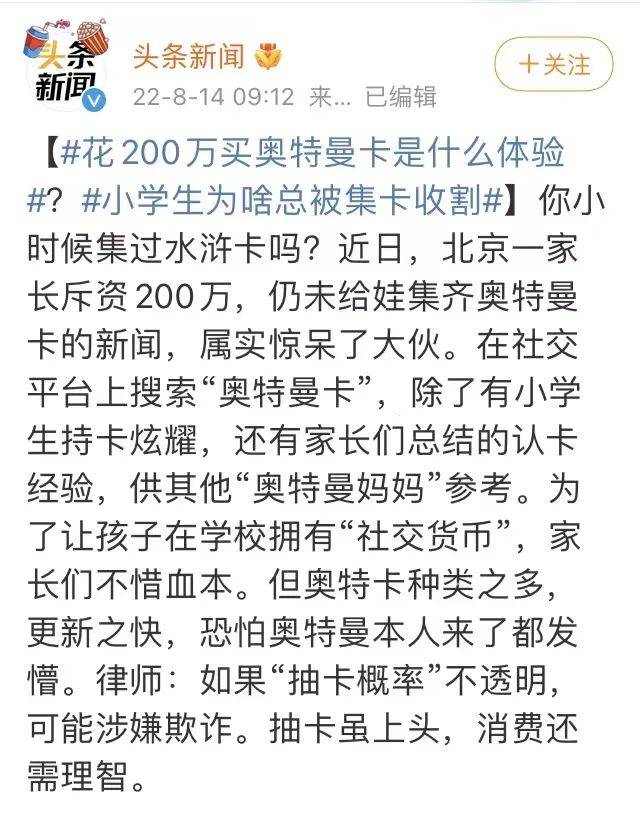

前兩天,北京家長花200萬給娃集卡還沒集齊的話題引發熱議。

很多人說「這也太慣著孩子了,這不浪費錢嗎?」也有人說,「人家有錢愛買買唄。」

在我看來,集卡確實在一定程度上出於孩子的社交需求,家長適當滿足是沒問題的。

拋開消費觀不說,我覺得那段對卡游店店員的採訪內容,反映出的家庭教育問題更值得注意。

據某個店內員工觀察,大部分縱容孩子購買卡片的家長,有相當一部分是普通的雙職工家庭。

他們平常也是把孩子給老人帶,周末就帶孩子來買卡片。

有位媽媽說:「我兒子4歲,陪他玩太累了,花幾百塊給他買卡,孩子能高興好幾天,我覺得值。」

似乎在她看來,拿錢換得了「閒」,這可比花時間精力跟孩子相處簡單多了。

可是,用物質來代替陪伴,真的對孩子好嗎?

當父母把「物質」等同於愛

很多自認為重視孩子的父母,恰恰是最容易忽略孩子的。

在他們的眼裡,能給予孩子不愁吃穿的生活,便是所謂的愛了。

或許很多人對這樣類似的句話都很熟悉:

「爸爸媽媽得掙錢養你啊。」

「玩具都給你買了,你還想怎麼樣?」

心理學家班杜拉說,孩子在成長、融入社會的過程中,最重要的一種學習方式就是觀察學習父母的情感、行為模式。

如果父母常常告訴孩子,我給你錢就是愛你。

那麼孩子漸漸就會養成這樣的思維習慣:父母給我錢花才是愛我。

《金牌調解》中的女孩崔靜,就是被這樣毀掉的。

小時候,她的媽媽堅持外出打拚掙錢,說要給女兒好的物質生活。

「你自己乖乖地在家呆著,我去給你掙很多很多錢回來。」

整個童年,只有一台電視機陪伴著她。

如今,三十歲的崔靜,仍然覺得跟父母要錢是天經地義。

「因為媽媽一直在告訴我,她在為我掙錢啊。」

節目中,很多人指責她,罵她啃老。

可很少有人明白,她對於物質的索求,正是對愛的渴望。

其實,很多像崔靜一樣的啃老族,內心是極度分裂的。

一方面,他們知道這樣的行為是不對,是被批判的。

但另一方面,「金錢」又是他們和父母唯一的情感橋樑。

因此,他們寧願活成一個「廢人」,受人所指,也不想切斷和父母物質層面的連結,這是他們被愛著的證明。

父母以愛為名的「富養」,不僅在透支孩子的未來,還會影響孩子的親密關係。

電視劇《完美伴侶》中,陳珊對待家人的方式,便是母親的復刻。

陳珊小時候,媽媽沉迷工作,只為給她好的學習、生活條件。

她長大後,也成了工作狂。努力給家人換了好房好車,卻忽略了丈夫、孩子的情感需求。

她常常感到愧疚,卻沒辦法讓自己停下來。

因為她潛意識裡認為,愛家人的唯一方式,只有努力掙錢。

她對於錢的執念,反而傷害了她的婚姻關係,也讓她缺席了孩子的成長。

父母懶得用心,對孩子意味著什麼?

父母只用物質來滿足孩子,其實會加深孩子內心的匱乏感。

心理學有一個觀點是,親子關係需要「用心」相處,如此才是彼此深入的過程。

那父母怎麼做才算是用心對孩子呢?

提供必要的物質需求,再給予一定的陪伴就可以了嗎?

要是站在孩子的角度,陪伴其實也分很多種。

用心相處的關鍵,一定是高質量陪伴。

拿之前看過的一個諮詢案例來說。

一位來訪媽媽困惑,女兒四歲前一直是個小天使,但從五歲開始,逐漸變成了小魔頭。

總是發脾氣,攻擊自己和伴侶。

「可我從未和女兒有過長時間的分離,而且她喜歡什麼基本都會買,雖然看了很多育兒書籍,但感覺沒什麼作用。」

深入聊天后,諮詢師發現,原來媽媽小時候缺乏被擁抱的體驗,她十歲前並未和父母一起生活。

所以,她一直對「親密接觸」有牴觸心理。

媽媽對孩子的照顧細緻倍加,但更像是完成育兒任務一般。

比如,喂飯只是喂飯,喝水只是喝水,哄睡只是哄睡。

所謂的陪玩,也只是坐在孩子身邊,並沒有參與進去。

用心理學家武志紅老師的話來說,就是沒有「無形的母愛」在傳遞。

於是,諮詢師給了媽媽一個建議:

把和女兒的相處,當成是一種遊戲,放鬆一些,別太拘泥於形式。

後來,她開始學著用心去做這些日常的事情。

比如,增加和孩子之間的互動,仔細觸碰孩子的身體,多擁抱她,詢問她的感受,陪她玩幼稚的遊戲等等。

一段時間之後,孩子的脾氣果真好了許多,還會時不時地向父母表達「我愛你」之類的話。

其實父母是否真的用心,孩子是可以深切體會到的。

想起《變形計》里的女孩劉思琦。

16歲的她,每個月要花掉幾萬塊錢。自理能力堪憂,需要別人給穿衣服,剪指甲,喂飯。

劉媽媽覺得女兒越來越任性了。

給她衣來伸手,飯來張口的生活,怎麼一點都不知道體諒自己?

愛是需要雙向流動的。

劉媽媽需要思琦的愛,可她有沒有真正了解過女兒需要的是什麼呢?

節目中說,媽媽雇了個叔叔專門當女兒的司機、保鏢,專職陪玩。

那劉媽媽的角色是什麼?這真的是孩子想要的嗎?

親子關係,不光在於養,更重要的是「育」。

如果父母沒有用心去養育孩子,那麼孩子便無法體會到「無形的愛」究竟是什麼。

那麼孩子自然無法和父母建立真正的深層關係。如此一來,又談何互相理解、體諒呢?

得到就等同於失去

現實中,用物質條件和孩子做交換的父母,不在少數。

就像有的家長給孩子買遊戲機、平板電腦,其實是想讓自己躲個清凈。

哪怕孩子提出陪伴的需求,父母也會仍下一句:

「不是給你買了xxx嗎?你自己去玩吧。」

久而久之,孩子也會疑惑:

難道我擁有了這個,爸媽就不能陪我了嗎?

難道我得到什麼,就必須用更重要的東西作為交換嗎?

如果孩子的內心埋下了意識,那麼長大後,就很容易感到焦慮、沒有安全感。

知乎上有一個問題:家境好的女孩,自信是不是天生的?

有個高贊女孩的回答,讓人心疼。

「我從小就有一屋子玩具,可其中沒有一件,擁有我和父母共同的回憶,這是我自卑的根源。」

小時候,她要什麼,父母就會給什麼。

可唯一的交換條件是,要懂事,聽話,不能打擾他們工作。

她只能一個人在房間裡和玩具對話。

「父母讓我覺得,愛是功利性、可交換的條件,這導致我一直沒有安全感。」

戀愛時,她不敢提要求。

她害怕需求被滿足的同時,也會失去對方的陪伴。

面對戀人的付出,她誠惶誠恐。

她擔心自己需要付出更大的代價,來作為得到的補償。

「家境好不好,不應該用金錢來衡量,而是愛。」

很多在「條件教育」下長大的孩子,為了得到愛,甚至會排斥物質。

他們害怕爭取、畏懼成功,一直活在自我打壓、自我否定的困局當中。

因為在他們的世界裡,得到即失去。愛與金錢,是相互對立的關係。

任何事物,都無法替代親密陪伴

父母物質上的溺愛,無法補償孩子心理的匱乏。

因為孩子真正需要的,是父母的親密陪伴,而不是金錢的滿足感。

親密陪伴,是以真誠之心走進孩子的世界。

讓孩子感受到被看見、允許、接納和欣賞。

正如魯迅先生所說:

父母存在的意義不是給予孩子舒適和富裕的生活,而是當你想到你的父母時,內心就會充滿力量,會感到溫暖,從而擁有克服困難的勇氣和能力,因此獲得人生真正的樂趣和自由。

關於愛的真正答案,在於心,在於靈魂。

「轉發、在看」吧,我們總說來日方長,但現實卻是世事無常。

畢竟,愛一旦過期,再彌補,可就來不及了。