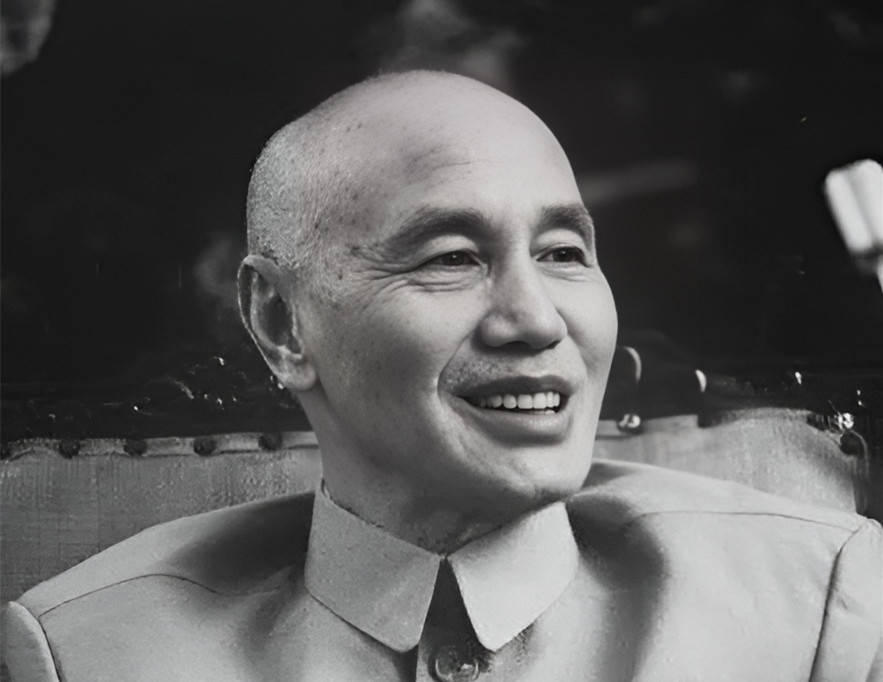

1965年,蔣氏父子秘密會見曹聚仁,商談和平解放台灣的事宜,蔣介石一連開出六個條件......

1955年,以毛主席為核心的第一代領導人,提出爭取和平解決台灣問題的主張,提倡以和為貴、兩岸一家。

此時,我們剛剛經歷了抗美援朝,雖然國際地位得到了極大提升,但建國之初一鼓作氣解放台灣的形勢有所改變。

蘇聯的援建如火如荼,我們更多的精力放在經濟建設、休養生息上。

而「一邊倒」的外交政策,使美西方控制下的世界輿論,對我們虎視眈眈。

並且,早在韓戰期間,蔣介石就與美軍聯繫日益緊密。

此時,蔣介石也在中共無暇顧及的情況下,得到了美軍的嚴密「保護」。

打陸戰我們不懼任何人,但那個時候我們的海軍和美西方,存在不能否認的代差,貿然武統不一定能取得最終勝利。

而對於美國,台灣是多國戰略利益的交匯點,他們處心積慮、布局已久。

有了台灣做支點,方便其對中國和蘇聯進行牽制,就能保住自己在西太平洋的戰略地位。

對此,麥克阿瑟曾表示,台灣是美國從阿留申群島至菲律賓的遠東防線中,極其重要的一環,可以「鎖閉」共產黨的交通運輸,使蘇聯不能獲取或大大削減,其獲取東亞和東南亞的戰略物資的可能。

因此,在我們建國之初,美國公開拋出「台灣地位未定」論,分裂我國領土和主權的狼子之心,昭然若揭。

面對美國的暗示,蔣介石倒是頂住了壓力,授意國民黨「外長」葉公超發表聲明,明確提出「台灣屬於中國領土的一部分」、「中國對台灣擁有主權」。

蔣介石的態度,也讓我們的領導人看到了和平統一的希望。

周總理說:「國民黨和共產黨合作過兩次,為什麼不可以第三次合作呢?」

1956年春,章士釗帶著中共給蔣介石的信來到香港,託故舊的面呈給了蔣介石。

信的結尾是「奉化之墓廬依然,溪口之花草無恙」。

思念家鄉的蔣介石為之動容,派出自己的學生宋宜山到北京。

可惜,宋宜山促成和平統一的心太強烈,回去後給蔣的報告中,對新中國的溢美之詞太充沛,反倒惹得蔣介石大怒,談判事宜暫告擱淺。

不過,上級並未放棄與蔣介石建立溝通渠道,並且很快找上了,國共雙方都奉若上賓的文化名人曹聚仁。

毛主席說:「只要蔣氏父子能抵制美國,我們可以和他合作。」

毛主席此時的意見,後來被周總理概括為「一綱四目」,並於1963年初,通過張治中致陳誠的信轉達給蔣介石。

1965年,在曹聚仁的多番努力下,蔣氏父子終於秘密會見曹聚仁,並共同商議,提出了六項條件,作為台灣棄美回歸後的保障。

一是保留蔣國民黨總裁之職,可定居在除浙江外任一省區;

二是蔣經國任台灣省長,除外交、軍事外,聽憑自治,但要保證耕者有其田;

三是台灣不再接受美國援助,由北京按美國支援數額照撥補助;

四是台灣海空軍併入北京控制,陸軍縮編為4個師,1個師駐廈門和金門地區,3個師駐台灣;

五是廈門和金門合併,作為北京與台北之間的緩衝與聯絡地區,市長由駐軍師長兼任,人選由台北徵求北京同意後任命;

六是台灣現任官員官階和待遇照舊不變,人民生活保證只可提高不准降低。

但台灣有此動向,美國怎能坐視不理,在美國的施壓下,蔣介石有所動搖。

而一年後,特殊時期造成的嚴重影響,甚至波及台灣,蔣介石不得不放棄了回歸的想法。

這是新中國距離和平統一最近的一次,可惜因種種原因錯失了機會。

儘管1975年春節之時,蔣介石發出邀請,希望毛主席訪台,但毛主席的身體也出現了嚴重的健康問題。

本想讓鄧小平代勞,誰知,1975年4月蔣介石病逝,一年後,毛主席逝世……

這之後,在美國的操縱下,台灣的「民主選舉」埋葬了蔣家王朝,給和平統一的暢想,蒙上了一層陰影。

參考資料

《國共談判史綱》