袖手俑

百戲俑

跽坐俑

跽姿俑

箕踞姿俑

兩千餘年前,秦代工匠在「物勒其名」的考核制度下以寫實手法塑造了震撼世界的秦兵馬俑,古代工匠們對技藝的精益求精、對細節的極致追求,造就了歷經千年依然栩栩如生的大秦兵團,他們在秦俑雕琢刻畫方面的精巧心思,常令今人嘆為觀止。

1974年至2024年,半個世紀的考古工作讓秦兵馬俑名揚四海,它們的神秘面紗也被逐漸揭開。其中,有一部分秦兵馬俑數量並無優勢,大多不用直面戰場,日常默默無聞,卻是大秦軍團必不可少的一部分。秦兵馬俑的多樣性不僅展現了秦朝軍隊的規模和力量,也反映了秦朝社會的複雜性和多元文化。每一次新的發掘都可能揭示出更多未知的秘密,讓我們對這一古老文明有更深的理解,也增加了兵馬俑坑的神秘感和研究價值。隨著考古工作的深入,期待未來能有更多的秘密被解開——

百戲俑:各種手段展示自己的高超技藝

百戲俑出土於秦始皇帝陵K9901陪葬坑。一號百戲俑,殘高152厘米,右臂有刻畫文字「咸陽親」;三號百戲俑,殘高172厘米;四號百戲俑,殘高152厘米;十九號百戲俑,殘高181厘米。1999年,考古工作人員在秦陵東南部內外城垣之間的陪葬坑內,發現與之前出土兵馬俑造型迥異的陶俑。這些陶俑如真人大小,上體裸露下著彩色小短裙或短袴,動作有直立狀、雙手卷衣狀、一手叉腰一手高舉、雙腿弓箭步、半跪狀等各不相同,是秦陵考古中首次見到的造型。

2012年出土的28號百戲俑,從手到膝身長154厘米。根據文獻的記載與陶俑生動的形象來推測他們很可能是為宮廷表演舉鼎、持杆、摔跤等娛樂活動的百戲藝人,專家稱這類陶俑為「百戲俑」。百戲是古代樂舞雜技的統稱,形式有雜技、幻術、戲劇、樂舞、扛鼎、尋橦、角力、俳優等。所以,陶俑被稱作「百戲俑」。它們仿佛正在參加一場宮廷聚會,各施手段展示自己的高超技藝,反映了秦代豐富的宮廷活動。百戲的起源可追溯到春秋戰國時期,盛行於秦漢,一直延續至今。

跽坐俑:姿態安詳 儀容嫻雅端莊

跽坐是古人的一種坐姿,兩膝著地,臀部坐在腳跟上。跽坐俑出土於秦始皇帝陵珍禽異獸坑和上焦村的馬廄坑中,共21件。這些跽坐俑平均坐高68厘米,有的雙手半握放在膝上,有的露出五指放在膝上,有的是把雙手揣在袖筒里,看上去溫順服從。

珍禽異獸坑是秦陵眾多陪葬坑中規模較大的一組,是模擬秦宮苑囿所建,以供皇帝靈魂遊獵的場所,位於陵園封土西側內外城之間。在珍禽異獸坑出土的跽坐俑是飼養珍獸的人,叫作囿人,上焦村馬廄坑出土的跽坐俑是宮廷內的養馬人,叫作圉人。

出土中的一件跽坐俑高72厘米,系男性,腦後梳圓形髮髻,面目清俊,有髭無須;身穿交領右衽長襦,雙臂下垂雙手半握,自然置於膝上,雙腿跽坐狀,似一年輕的圉人,是管理馬廄以及飼養珍禽異獸的人員。跽坐俑的頭髮、眉毛刻畫一絲不苟,上唇鬍鬚清晰可見。它們的頭髮在腦後綰成一個圓丘形,雖結構簡單但髮辮的紋路走向十分清晰。這樣的髮型在現代也很流行,姿態安詳和睦,儀容嫻雅端莊。

古代帝王生前有天子之「囿」專門飼養禽獸以供玩賞。《詩經》中有「王在靈囿,麂鹿攸伏」的詩句,它記錄了周文王苑囿內各種鳥獸的活動情景,秦代的上林苑也豢養著許許多多的珍禽異獸。帝王苑囿中設有令、尉等官吏,並有大批的僕役,以管理苑內的奇獸珍禽和奇花異草。

樂舞俑:神情專注 造型十分逼真

它是樂舞俑的一種,也稱跪姿俑,身材勻稱、五官端正,其殘高110厘米,左臂自然下垂,左手指併攏伸向下方,右手手形表明應當握有器物;右臂上舉,肘部微屈;上身直挺,雙膝跪地、足尖抵地,似乎準備由跽姿向站姿起立。據考古專家們分析考證,跽姿俑的形體姿勢應該是正在擊鼓、鍾之類的樂器。

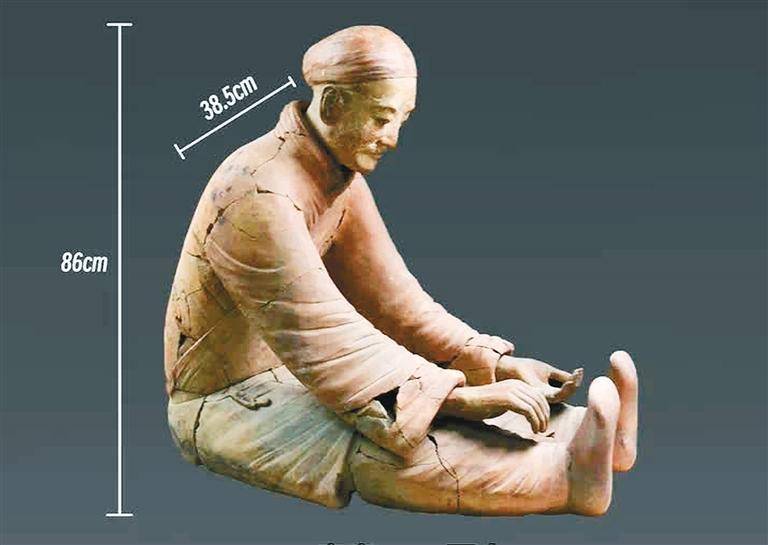

2000年,秦陵東北角陪葬坑出土了15尊樂舞俑和青銅水禽46件。樂舞俑裝束相同,均將髮髻梳在腦後,頭戴覆缽形軟帽,上穿單層交領右衽長襦,腰系革帶,右胯革帶上有長方形扁囊,下穿長褲,腳穿布襪未穿鞋,應當正在室內表演。其中,箕踞姿俑有8尊,跪姿俑為7尊。箕踞意為席地而坐,箕踞姿俑高86厘米,雙臂向前伸出置於小腿之上,左手手心向上、右手手心向下,雙手為正在彈撥樂器的姿勢;雙腿並列前伸,身體微微前傾,頭略低、神情專注,手腳造型十分逼真。