家有老年人,總免不了去醫院看病。作為家屬,您是不是時常有這樣的困擾:好不容易掛到了心儀醫生的號,見到醫生卻不知從何說起;老年人不願意做檢查,抗拒住院,家屬不知該怎麼勸說……

陪老年人看病,如何才能省時又省力?代替老年患者接受問診,怎樣才能更高效呢?

1

看病前要做好這些準備

當老年人出現2種或2種以上慢性健康問題時,就可以稱為「老年共病」。共病可以是臟器疾病、精神心理問題、老年綜合徵,也可以是其他影響健康的問題。所以,在看病前理清思路尤為重要。

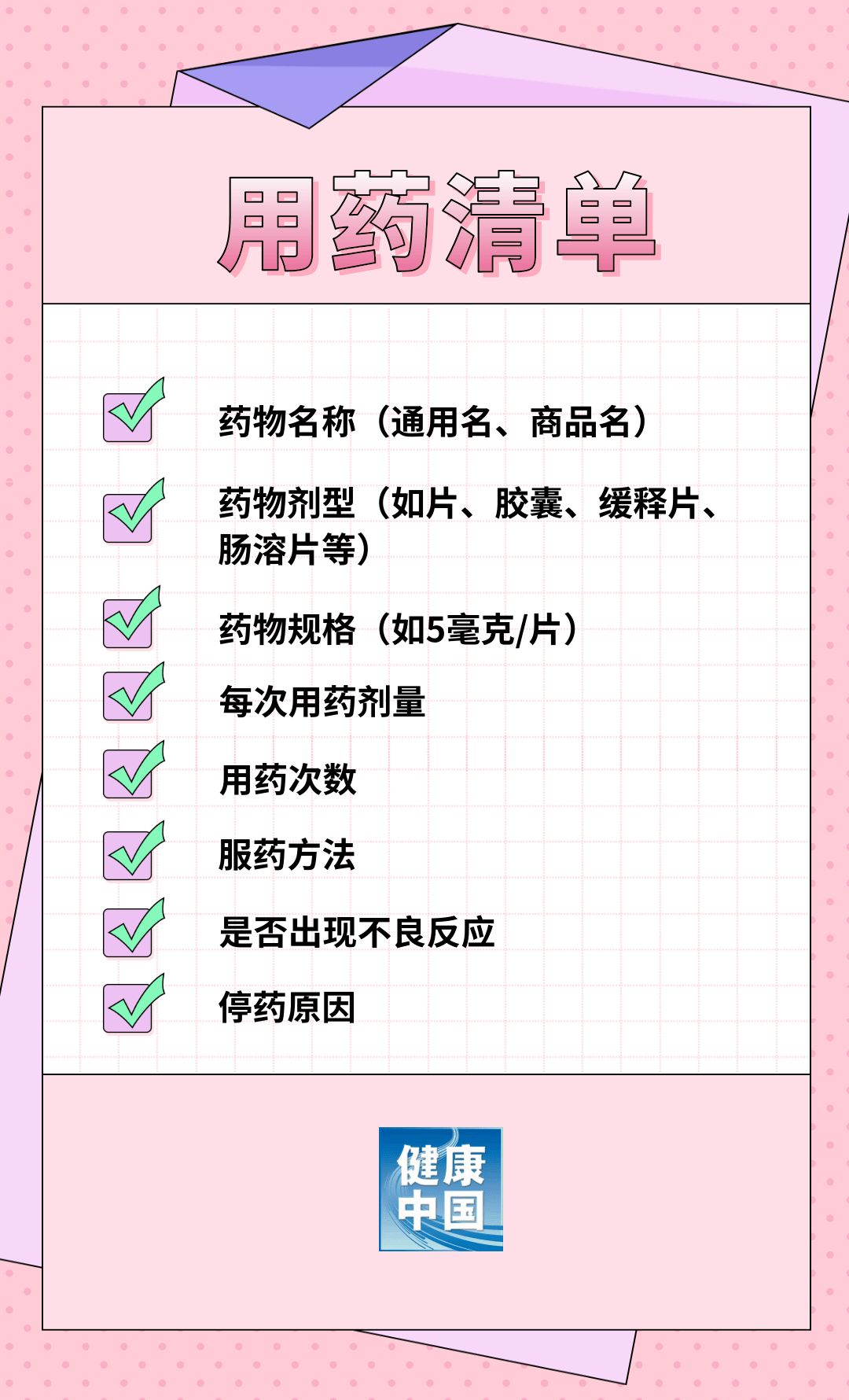

家屬陪同老年人看病時,應 提供詳細的病史、用藥史、檢查結果和當前存在的問題等信息。對於希望醫生解決的問題,家屬可以 做好日常記錄,包括症狀、發病時間、發病規律、已做的檢查等。對於正在服用的藥物,最好 拍照記錄或隨身攜帶藥盒,也可以列一張 用藥清單。詳細的用藥清單可以為醫生的診療提供線索,避免出現處方過量或劑量不足的情況,及時發現潛在的用藥問題,提高藥物重整的效率和質量。

如果就診的目的是慢性病管理,除了提供最近3個月的糖化血紅蛋白、肝腎功能、血脂等數據,還要記錄最近兩周的血壓、血糖、心率等慢性病監測指標。

除非萬不得已,就醫時還是應該本人到場,尤其是初診患者。否則,在很多情況下醫生只能提供諮詢建議。

2

並非所有「病症」都需要住院治療

在臨床工作中我們發現,有些家屬在老年人稍有不適時,就想將他們送往醫院住院治療。這份孝心無可厚非,但我們也要思考一個問題:醫院真的是老年人健康的「保險箱」嗎?

其實, 老年人的許多「病症」並非傳統意義上的疾病,而是自然衰老的表現,如同臉上的皺紋和頭上的白髮。絕大部分老年慢性疾病都是無法根治的,它們往往分為急性發作期和相對穩定期。 慢病管理的關鍵在於儘量維持疾病穩定、不加重,維護器官功能,而非過度干預。管理內容包括日常監測血壓、血糖、心率、體重、血脂、肝腎功能等指標,遵醫囑按時按量服藥,接受生活方式指導,定期隨診。

當老年人面臨急性疾病或慢性病急性發作時,及時住院治療是必要的。醫生可為老年患者制訂專業的治療與護理方案,並為患者出院後的疾病控制和日常照護提供指導。需要注意的是,一旦老年人的病情穩定,就應儘快安排出院。因為長時間住院可能會帶來一系列問題,如因檢查而錯過進餐時間、睡眠受到干擾、空間限制導致活動減少、臥床時間增加等,進而可能引起衰弱、肌肉萎縮、跌倒、血栓栓塞性疾病、院內感染等,影響老年人的日常活動能力和生活質量。

3

家屬要尊重老年人的意願

尊老是中華民族的傳統美德,真正的尊重是讓老年人有選擇權和掌控感,而不是替老年人做主、事事包辦。讓老年人保持對自己生活的控制能力也有利於他們的身心健康。

老年醫學科的醫護人員在面對老年患者時,會尊重他們的想法,也會建議患者家屬更多地關注患者本人的意願。醫生會客觀、詳細地告知病情、診療方案、可能帶來的益處與風險,以及經濟負擔等。特別是在面對共病處理或者不同治療方案可能帶來不同結果的情況下,醫生會優先考慮符合患者意願的治療方案。

建議老年人在身體健康或意識清醒的時候,提前對自己未來可能失去意識或表達能力時的醫療問題做出安排,以確保自己的意願得到尊重和執行。 在老年人看病的問題上,家屬要有愛心、耐心和責任心,尊重老年人的想法和選擇。

來源:健康中國

聲明:除原創內容及特別說明之外,推送稿件文字及圖片均來自網絡及各大主流媒體。版權歸原作者所有。如認為內容侵權,請聯繫我們刪除。