一對恆星在路過黑洞後,其中一顆被完全吞噬,另一顆雖然僥倖逃脫,但軌道改成繞黑洞運行,並周期性被後者吃掉一部分物質。現在,天文學家除了正確預測該黑洞何時吃掉恆星部分物質,還計算出它的下一頓恆星進食時間表。

根據NASA錢德拉拉X射線天文台、尼爾·格雷爾斯雨燕天文台、ESA XMM-牛頓衛星數據,天文學家在理解超大質量黑洞如何、何時消耗物質方面取得重要進展。

距地球約8.6億光年的星系中心,坐落一個質量約太陽5,000萬倍的超大質量黑洞,2018年天文學家發現由該黑洞吞噬物質引發的潮汐破壞事件AT2018fyk,在X射線、紫外線波段發出明亮光芒,隨後信號消失,代表路過黑洞的恆星已被完全吞噬。沒想到之後同處再次出現明亮X射線信號,表明原以為已被蠶食殆盡的恆星還活著,且變成繞著黑洞運行。

一群天文學家曾預測該黑洞第二餐將於2023年8月結束,而錢德拉拉X射線天文台的觀測結果也證實,2023年8月14日黑洞周圍X射線信號突然明顯下降,代表黑洞進食即將結束。

於是研究人員終於確定該恆星繞行黑洞一圈的高橢圓軌道,約3.5年會靠近黑洞一次,並遭後者剝離部分物質產生X射線和紫外線,且形成2條碎片潮汐尾。

團隊還預測了黑洞的下一頓用餐時間,若這顆恆星還有物質可被剝奪,則第3次吞噬將於2025年5月至8月之間開始,持續接近2年。不過研究人員坦言恆星所剩物質應該不多,因此黑洞第3餐看起來更像吃零食而非正餐。

新論文發表在《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)。

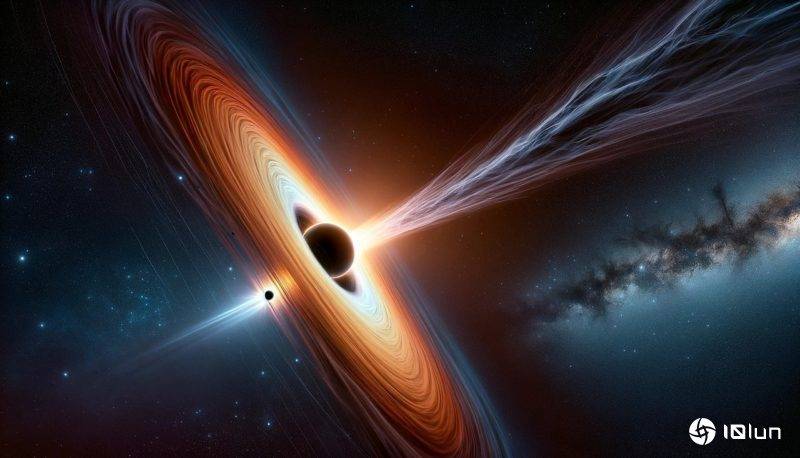

(首圖來源:pixabay)

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/6985df07a4d991928e8a104a489981ca.html