關於芭比、芭比粉和《芭比》電影的話題,這個夏天已經聊得足夠多了。從時尚圈吹來的Barbiecore、到芭比娃娃的身世、以及《芭比》電影和其相關的種種,所有能被深挖的、解構的、引申的,都已事無巨細呈現在網際網路。

格麗塔·葛韋格這個名字,如今代表著全球票房最高的女導演。

無論哪種聲音占領上風,都應承認,作為一部商業電影,《芭比》已經做到了力所能及的最好。況且對於處在女性主義2.0邊緣的我們而言,《芭比》的現實意義在於她的廣度,而非深度。

熱度幾近平息之後,讓我們把注意力移向芭比身邊的Ken。這個傢伙的存在,給了這個故事一個可靠的支點。

點擊查看

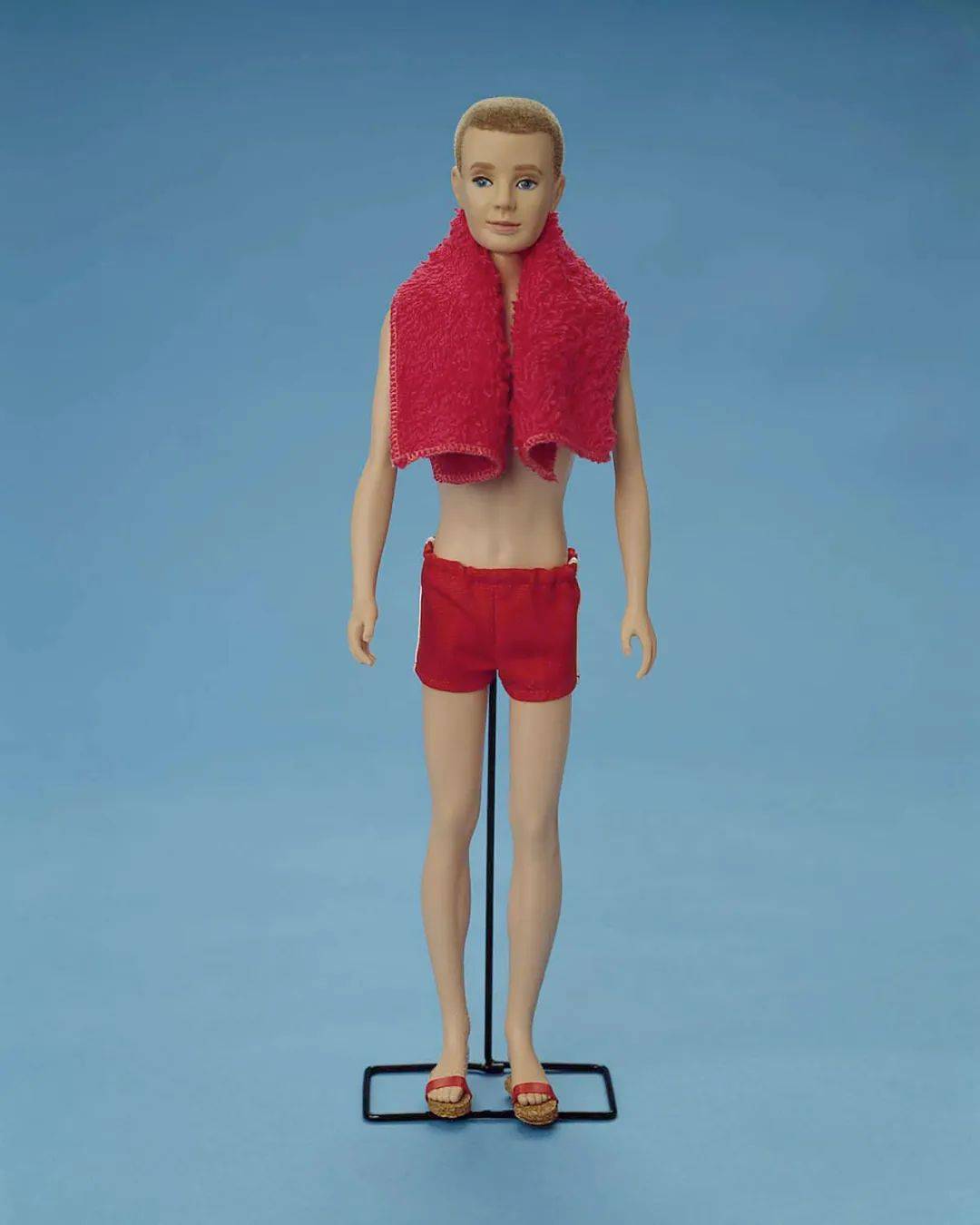

還是先來簡單講講Ken作為娃娃的故事。不像芭比娃娃有著「創世紀式」的誕生意義,Ken是芭比的肋骨。

Ken的出現不是一項發明,而是消費者需求的副產品。當時的消費者堅持認為,芭比娃娃應該有一個男友。「Ken」 的命名倒是與芭比如出一轍,取自芭比之母Ruth Handler的小兒子Kenneth的小名。

芭比目前的職業有上百種,而Ken據記載只有40幾種。幾十年來,女性消費者對Ken沒有期待,唯一的希望是美泰公司能把Ken變得稍微酷一點。當然這點至今沒有實現過。

而大家如果看過《芭比之夢想豪宅》動畫片系列,便會對Ken的人設有更豐富的了解。他難以融入芭比的姐妹團,總是令人同情不已。維基百科形容片中的Ken是一個野比大雄式的人物——懦弱、愚笨、經常搞砸一切,但貴在善良且富有同理心。

Ken是被閹割過的男性(各種意義上的),如同配飾一般的傻白甜男友。60年來唯一的工作就是」海灘「。致命的是,Ken從未酷過。

回到電影語境。坦白說,《芭比》電影中最貼角色的演員不是Margot Robbie,而是扮演Ken的Ryan Gosling。

還記得去年曝光角色定妝照時,所有人都被Gosling撲面而來的油膩糊了眼。讓一個41歲的男演員來出演芭比娃娃的男友,他更像芭比的父親。

甚至有許多觀眾都難以把《銀翼殺手2049》和《愛樂之城》的男主,和《芭比》中的Ken聯想成同一人。高司令歐美天菜帥哥的濾鏡粉碎得很徹底。

如今電影上映,終於可以把掌聲送給他。高司令可能貢獻了一場職業生涯最棒的演技!

身為好萊塢一線男演員,Ryan Gosling身上的喜劇天賦一直被低估了。曾經他在《周六夜現場》精準模仿過一位精英白男,與另一位演員搭檔,吹噓著自己的「高質量男性魅力」,從髮型服裝到語氣動作都Ken味十足。葛韋格就是看過這一集才堅定讓他出演,這種既有毒又蠢笨的男性氣質恰是她心中Ken的形象。

然而劇本里的Ken無疑是一個被矮化的喜劇角色。對於這樣一個燙手山芋來說,許多有名的男演員都會拒演。

高司令卻看出了Ken陽光型男皮囊之下的憂鬱,他在採訪中說道:「但凡你真的關注過Ken,就知道沒有人關注Ken」。

當他發現自己的女兒也將Ken娃娃臉朝下丟在泥里,旁邊是一個爛檸檬扔在地上時,他就決定了:「這個可憐傢伙的故事也需要被講述」。

一開始,高司令本人一直不太理解所謂的「Kenergy」,儘管現實里飽含Kenergy的男性比比皆是。該詞彙出現的場景里,往往戲謔地暗含著一些女性們的潛台詞。

因此為了將自己調整到一個與Ken同頻的狀態,高司令不得不召喚回從前作為兒童演員的自己。小高司令也曾像Ken一樣,穿著浮誇的戲服,毫無羞恥地在舞台上勁歌熱舞,同時對自己的魅力深信不疑。

結合不堪回首的童星經歷,以及在《芭比》片場日復一日「Ken化」的自我催眠。Ryan Gosling完成了「質疑Ken,理解Ken,成為Ken」的信念感建立儀式。

他將Ken作為芭比樂園「第二性」的脆弱和不安全感,以及後期扭曲的陽剛男子氣概,演繹得既嚴肅又搞笑。他和Ken最可貴的一點也是,他們都不介意踐踏自己的男子氣概,並以此反襯芭比的光芒。

「Ken總是隨身帶著兩幅墨鏡,一副用來遮擋自己的憂鬱;另一副則用來反射芭比的偉大。」 能以如此深情幽默的表情說出這句話,想必高司令定是把「Ken德手冊」刻煙吸肺了。

電影里對Ken的設定也十分耐人尋味。芭比樂園與現實的性別結構互為鏡像,Ken們的地位接近女性的真實處境。事實上Ken的處境略勝一籌,起碼他們沒有被性化。

直到他跟隨芭比來到現實後,發現了父權制。

Ken天真地將喜愛的馬元素與男人和父權制綁定在一起,認為身為男性便可以無所不能。於是憑藉自己對其的淺層理解,把父權制帶回到芭比樂園,建立起「從零開始的父權社會」。

Ken們奪走了芭比們的職位,讓她們臣服於權利、成為附庸。但Kendom政權的本質與真正的父權制比還是太小兒科了。Ken歸根結底最在意的,還是得到芭比的注意,戀愛腦人設不倒。

於是,草台班子Kendom的建成有多快,倒台就有多快。

在芭比的點醒下,Ken意識到自己存在的本身就是價值。一首滿懷自憐的角色歌《I'm Just Ken》,讓他也收穫了自己的角色弧光。最終他脫離芭比的前綴,自我賦權。

拋開奪權劇情,Ken的覺醒路徑,某種程度上與一部分女性的經歷是高度重合的。

Ken的另一層功能則像一面哈哈鏡。導演借他們的浮誇行為映射出女性視角下對部分現實的內心反饋。以Ken之名玩梗《教父》、理財等十分常見的現象,讓女觀眾們再次認識到「Mansplaining(男言之癮)」的荒謬。

那些帶有說教性質的言論和行徑,不過是像Ken們斗舞一樣的滑稽。

電影最後點明,Ken們在芭比樂園獲得的職位,並不會比女性在現實中所得的更多。樂園的主宰權扔緊握在芭比們手裡,只是她們不介意偶爾分享一下。

這是葛韋格有意留下的一處諷刺,意指芭比樂園依然存在隱形的父權制。

父權制的底層邏輯是一種性別在權利結構和社會資源等方面對另一種性別的壓倒性不公平。自古以來是男性在支配,然而這種結構不會因置換性別就皆大歡喜,鐵娘子柴契爾就是一個實例。

如此看來,《芭比》中的反父權思想明暗並行、貫穿始終。最終以呼籲平權將該話題落回到一個溫和的場域。

最後引用格麗塔·葛韋格的一句話:「你的存在就是價值本身。你不必去證明,你天生便擁有。」每一個芭比身旁都有一個獨立的Ken,我們都因成為自己而獨立。沒有哪種性別應是另一種性別的附庸。

圖源: Instagram、豆瓣、Mattel、SNL