淺談大汶口文化瓮棺葬相關問題——以滕州崗上遺址倒扣瓮棺葬為例

摘要:海岱地區是中原瓮棺葬俗的主要傳播與影響地之一,瓮棺葬俗的引入是裴李崗、仰韶時代中原與東方持續不斷交流、互動的結果。大汶口文化階段是海岱地區瓮棺葬俗最主要的流行時期,其最早發現於北辛文化晚期,後經大汶口文化早、中期繼承發展及本土化的改造,瓮棺葬形式上出現了明顯的簡化現象,至大汶口文化晚期,傳統的瓮棺葬形式不再獲得其傳統受眾(社會底層人群)的認同,逐步發展成以陶器碎片鋪蓋屍骸為主的新式埋葬形式,究其原因,這與大汶口文化中晚期社會分化後等級產生密不可分,棺槨成為權貴階層用以顯示其高貴權力與財富的一種重要表現形式。在這種自上而下社會風氣的影響與帶動下,陶片鋪蓋屍骸的埋葬形式成為了社會底層人群為滿足其棺槨願望而進行的一次力所能及的嘗試。

瓮棺葬是古代以瓮、罐等陶器作為葬具收斂屍骸的一種常見葬俗的統稱,通常以嬰幼兒、兒童瓮棺葬居多,也存在少量青少年和成人瓮棺葬。這種葬俗產生於新石器時代早期,以漢水上游陝西西鄉李家村遺址[1]及河南舞陽賈湖遺址[2]為代表,其後的黃河中游仰韶文化各發展時期都非常流行;長江中游的大溪文化[3]、屈家嶺文化[4]、石家河文化[5]也是瓮棺葬流行與發展的重要一支;長江下遊河姆渡文化[6]、馬家浜文化[7]均有少量瓮棺葬發現。據不完全統計,在我國新石器時代發現過瓮棺葬的有近二十種文化約百處遺址。其中以黃河中游和長江中游地區發現最多且最集中[8]。

黃淮下游的海岱地區雖不是史前瓮棺葬的主要流行區域,但也常有發現,最早見於北辛文化,滕州北辛、泰安大汶口有零星幾例[9]。作為北辛文化的後繼者,大汶口文化瓮棺葬雖較北辛文化有明顯增多之勢,但相較豎穴土坑墓這種常用埋葬形式仍要少得多,除皖北蒙城尉遲寺遺址瓮棺葬發現較多外,其他遺址瓮棺葬在墓葬中占比偏小,分布範圍也存在一定的區域性。關於海岱地區史前瓮棺葬相關問題,許宏、王清剛[10]等學者的相關文章有所提及。近年,滕州崗上遺址發掘中也發現了一批大汶口文化瓮棺葬,葬具多為完整或相對完整的陶器倒扣放置,這與大汶口文化常見的採用橫置陶器裝殮或以陶片覆蓋屍骸的形式存在較大區別。更為特殊的是,崗上遺址瓮棺葬均用於裝殮胎兒,這在大汶口文化中尚屬首次發現。鑒於該類瓮棺埋葬形式與埋葬人群的特殊性,有必要從瓮棺類型、分布情況及豎置倒扣瓮棺葬自身特點等幾個方面重新對大汶口文化瓮棺葬進行梳理,同時結合周邊文化同類瓮棺葬情況略加討論,以求對該類葬俗出現的具體原因及所反映的現象有所了解。不正之處,望學界同仁批評指正。

一、大汶口文化瓮棺葬分類

不同文化瓮棺葬在屍骸裝殮方式上存在一定差別。許宏在討論史前時期瓮棺葬時依據屍骸相對於葬具放置方式的不同,將瓮棺葬分為「裝入葬」和「非裝入葬」兩類[11],蒙城尉遲寺發掘報告則將發現的瓮棺葬分為「完整陶器葬」和「陶片鋪蓋葬」或「瓦片葬」兩類[12]。其中,「裝入葬」與「完整陶器葬」意指一致,強調葬具的完整性,且屍骸被完全裝入葬具內,陶器與屍骸的裝殮關係容易判斷。而「非裝入葬」與尉遲寺「陶片鋪蓋葬」存在較大區別,「非裝入葬」強調所用葬具陶器基本完整且僅遮蓋屍骸局部,常採用陶器扣於頭部或套於上半身的形式。「陶片鋪蓋葬」則強調完整的葬具陶器被有意識打破鋪蓋於屍骸上下,屍骸被完全或近於完全遮蓋。尉遲寺個體較小的嬰幼兒或兒童常採用「完整陶器葬」,而「陶片鋪蓋葬」多用於較大個體。並且「陶片鋪蓋葬」在葬具陶器選擇上與「完全裝入葬」無明顯差別,多能完整復原[13]。很明顯「陶片鋪蓋葬」打碎陶器的目的是便於將個體較大的屍骸完全裝入,故尉遲寺報告中所謂的「陶片鋪蓋葬」應屬「裝入葬」的一種特殊情況,這種橫置裝入的形式,尉遲寺中稱之為「臥置」,除此之外,史前瓮棺葬中還流行豎向放置的情況。

除以上兩種類型外,大汶口文化墓葬中還存在一種陶器被有意打碎或直接用陶器殘片遮蓋屍骸頭、胸、腳等部位,或於人骨周邊插放幾塊陶片、人骨大部未被遮蓋的情況,這種形式與尉遲寺所謂的「陶片鋪蓋葬」存在明顯區別,屍骸上鋪蓋或周圍插置陶片的做法一定意義上是想營造一個類似棺的結構,或者說將這些陶片作為象徵性葬具在使用,此類情況更加符合「陶片鋪蓋葬」的本意特徵,並且鋪蓋或插置陶片的做法與傳統瓮棺葬目的一致,本文認為這種形式的墓葬也應歸入瓮棺葬的範疇。

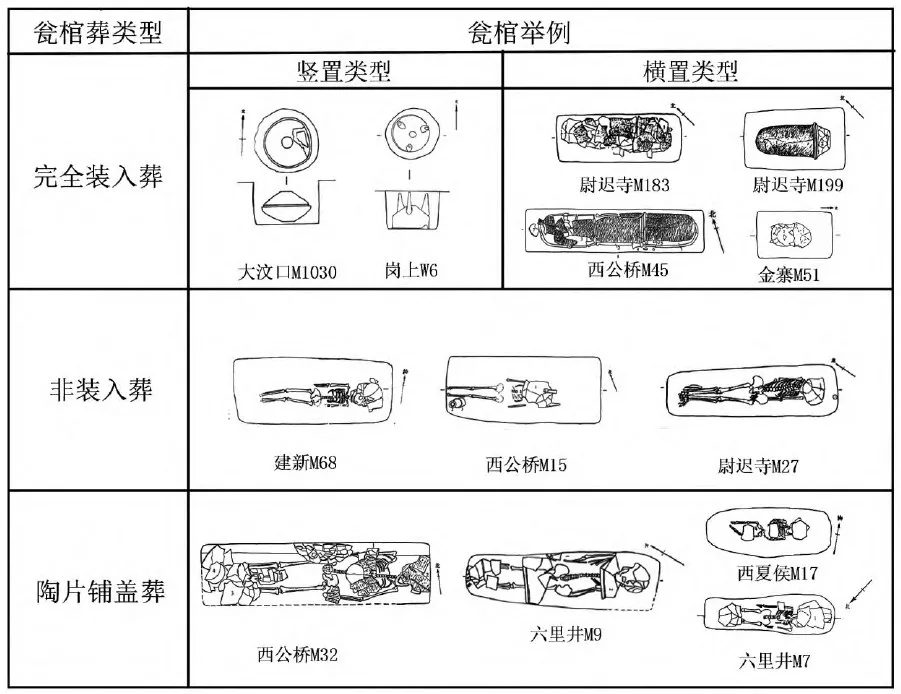

綜上,根據大汶口文化瓮棺葬屍骸裝殮方式或葬具陶器放置形式的差異,可將瓮棺葬分為「完全裝入葬」「非裝入葬」和「陶片鋪蓋葬」三類。其中「完全裝入葬」又可根據葬具陶器放置方向的不同分為豎置與橫置式兩種(圖一)。

圖一 大汶口文化瓮棺葬分類

二、大汶口文化瓮棺葬發現情況

按照瓮棺葬定義及本文分類方式,崗上遺址瓮棺發現之前,海岱地區已有十餘個遺址有過瓮棺葬的發現或報道,其中山東地區有泰安大汶口、兗州六里井、曲阜西夏侯、鄒縣野店、滕州西公橋、滕州西康留、棗莊建新、費縣左家王莊等八處;蘇北地區發現有邳州梁王城、泗洪趙莊兩處;皖北地區有蕭縣金寨、宿州古台寺、蒙城尉遲寺等三處。

泰安大汶口:發現嬰兒瓮棺葬1座,葬具為2件上下相扣的陶盆[14]。

兗州六里井:報告中明確歸入瓮棺葬的共4座,均為嬰兒,其中一座為兩嬰兒合葬。一些未按瓮棺編號的墓葬根據埋葬方式也應歸入瓮棺葬。其中M2為橢圓形,打碎陶罐蓋於嬰兒屍骸上;M1為陶瓮打破後鋪蓋於兒童頭及盆骨上;M7幼兒頭、足部被一件打碎的陶罐碎片鋪蓋;M5青年男性頭部鋪蓋碎陶罐。除此之外,成人豎穴土坑墓也有陶片覆蓋屍骸的情況。如M4女性頭骨鋪蓋一打碎陶罐;M9男性胸部、盆骨及足部蓋有陶瓮碎片;M17男性頭骨蓋有陶罐殘片。另M6成人腳部有一幼兒蓋於打碎陶罐下,單就幼兒埋葬方式也應歸入瓮棺葬[15]。

曲阜西夏侯:共發現8座兒童瓮棺葬。下層墓葬中的M21、M24、M28均有用陶器碎片鋪蓋人骨局部的情況。上層墓葬中除M20嬰兒放置於一正置陶罐內屬於完全裝入葬外,其餘均存在陶片鋪蓋現象。其中,M17頭、胸、股骨有蓋壓陶片,頭下墊有陶片;M18頭骨兩側插陶片,右側股骨上壓蓋陶片;M29骨架幾乎完全蓋壓於一件罐碎片下,頭下墊有陶片;M30頭部蓋鼎片,頭、股骨下墊有陶片[16]。

鄒縣野店:共發現兒童、嬰兒瓮棺葬9座。其中M61兒童頭部及上身用鼎片覆蓋,有帶蓋瓶、高柄杯、小罐及象牙雕筒等隨葬品;M64兒童頭部及上身用籃紋缸片覆蓋,有罐形鼎、小鼎、帶蓋盤形豆、高柄杯、罐、小罐、蓋罐等隨葬品;M70嬰兒頭和上身用殘釜形鼎覆蓋;M71嬰兒頭部用殘罐覆蓋;M72嬰兒用殘罐覆蓋;M74兒童頭部及下肢用殘罐覆蓋,有瓶、高柄杯、罐、盤形豆、壺等隨葬品;M79兒童頭和足部以籃紋罐覆蓋,有陶器隨葬;M80嬰兒人骨被殘陶罐覆蓋,有小杯和小罐隨葬;M82嬰兒由罐形鼎覆蓋[17]。

滕州西公橋:共發現瓮棺葬7座。均為東西向長方形豎穴土坑。其中,M12未成年骨架上鋪蓋三件陶鼎及1件殘陶器碎片;M15未成年頭部蓋有陶鼎;M25成人胸部蓋有殘陶器,有少量陶器隨葬;M32為一件陶瓮打碎後覆蓋在成人頭、胸及下肢骨上,隨葬少量陶器;M45為3件陶缸打破後將成人合扣在內;M48成人頭部蓋一陶盆,胸部蓋有陶罐碎片;M33成人頭部蓋有陶罐[18]。

滕州西康留:多次發掘共發現瓮棺葬9座。1992年發現3座未成年瓮棺葬,其中嬰兒瓮棺葬為一件深腹盆和一件深腹罐器口相扣,兒童瓮棺葬為陶器打碎鋪蓋於屍骸上下[19];1999年瓮棺葬M9,平面呈圓形,陶鼎倒扣於嬰兒屍骸上[20];2019年發現幼兒瓮棺葬5座,平面呈東西向長方形,均為陶器打碎後鋪蓋於嬰兒屍骸上[21]。

棗莊建新:1992、1993年發掘中發現多座瓮棺葬,其中8座成人墓有用陶瓮殘片覆蓋身軀或陶盆覆蓋頭部現象,16座未成年墓葬中的15座存在用陶器碎片鋪蓋身體的情況[22]。

費縣左家王莊:發現瓮棺葬1座,打破的陶鼎碎片蓋於兒童頭及腳部[23]。

邳州梁王城:共發現瓮棺葬32座。其中居址區內發現8座嬰幼兒瓮棺葬,6座開口於層下,為東西向圓角長方形或橢圓形豎穴土坑,碎陶器作為葬具完全鋪蓋人骨。其餘2座M21、M30開口於層下,平面為圓形土坑,正置完整陶器內裝殮有嬰兒骨骼[24]。其他區域發現瓮棺葬24座,其中7座墓主為成年。除M142嬰兒倒扣於一底部鑽孔陶鼎下,其餘均採用陶器碎片鋪蓋人骨全部或局部形式。

泗洪趙莊:共發現兒童瓮棺葬3座,葬具為完整陶器打碎後鋪蓋身體上下或僅蓋於身上[25]。

蕭縣金寨:2017年北區發掘中發現瓮棺葬2座,其中M51為兒童瓮棺葬,葬具為2件平放對扣陶鼎,屬完全裝入葬[26]。另一座情況不明。

宿州古台寺:1991年發掘2座幼兒瓮棺,形制一致,平面為圓形或橢圓形,骨骼被兩件破碎陶器覆蓋,均屬於完全裝入葬[27]。

蒙城尉遲寺:1989—1995年共發掘兒童瓮棺葬102座[28];2001—2003年發掘兒童瓮棺葬68座[29]。兒童瓮棺葬平面多為東西向圓角長方形或橢圓形,絕大多數屬於完全裝入葬的橫置式,豎置式僅見個例,如2001—2003年M293。陶片鋪蓋葬數量很少,1989—1995年發掘的兒童墓M111、M116,2001—2003年發掘的兒童墓M221、M224屬此類。

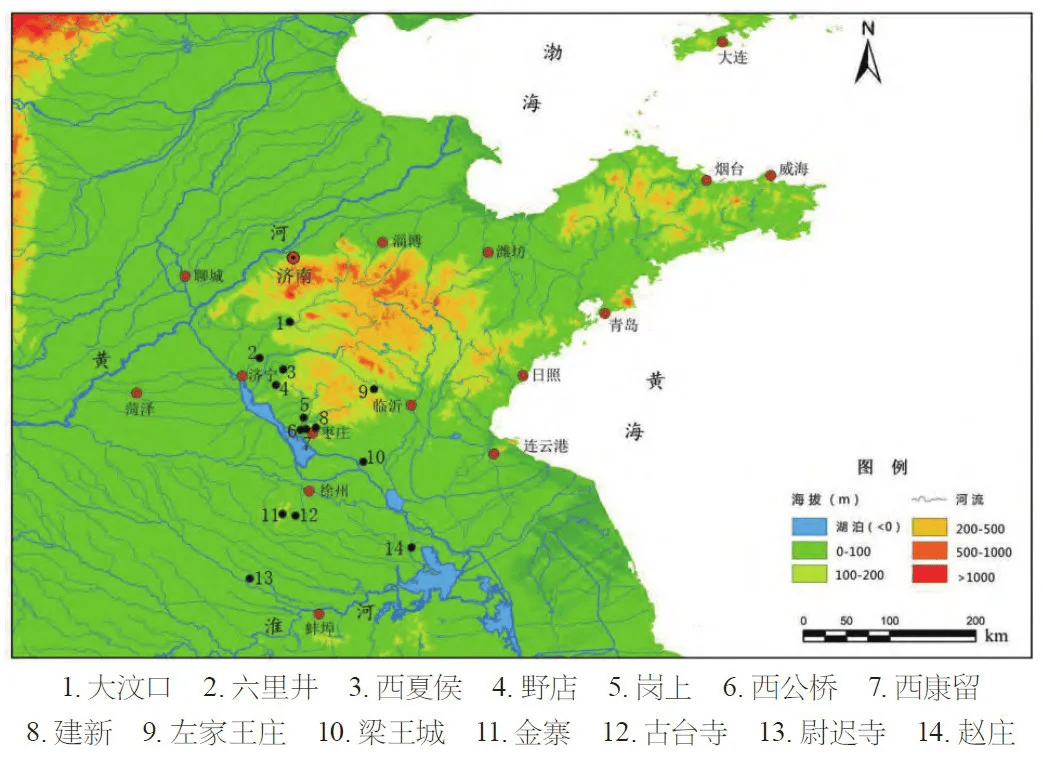

對上述遺址瓮棺葬發現情況進行梳理可知,大汶口文化瓮棺葬分布相對較為集中,有一個較為明確的範圍,主要集中於魯中南、蘇北及皖北這片區域,地理空間上北至泰山南側、東不過沂河、南至淮河北側、西至京台高速南北一線,其中以魯中南片區分布最為密集(圖二)。經統計以上遺址共發現瓮棺葬282座,時代屬大汶口文化中晚期。未成年瓮棺葬266座,約占瓮棺葬總數94.3%,其中大部分為嬰幼兒和兒童瓮棺葬,成人瓮棺葬雖偶有發現但數量很少,僅見於兗州六里井、棗莊建新、滕州西公橋及邳州梁王城幾處遺址。瓮棺葬是嬰幼兒和兒童最主要的埋葬形式,這也是史前階段瓮棺葬的普遍特徵。

圖二 海岱地區大汶口瓮棺葬遺址分布圖

「完全裝入葬」「非裝入葬」及「陶片鋪蓋葬」三類裝殮方式均有發現,其中以「完全裝入葬」橫置形式和「陶片鋪蓋葬」最為常見,分布範圍最廣(表一)。「完全裝入葬」橫置形式尉遲寺遺址發現數量最多,占其已發掘墓葬數量一半以上,其他遺址發現較少。尉遲寺處於大汶口文化西南邊緣地帶,其重瓮棺葬的現象應視作一個特例,尉遲寺多個瓮棺葬具上發現有「刻符」,這種現象其他遺址未見,其中原因需要單獨分析。另值得注意的是,西康留北部與西公橋相連,時代相同,西公橋發現多例成年和青少年「非裝入葬」,西康留則多見嬰幼兒和兒童的「完全裝入葬」,似乎有分區埋葬的現象,這可能與年齡不同存在一定關係。「完全裝入葬」中豎置現象極少,橫置情況較普遍,橫置式使用陶器數量不等,使用多件陶器時常採用拼接、對扣的方法,其中使用2件陶器的情況最多。橫置瓮棺葬墓坑挖掘方式與豎穴土坑墓無異,平面多為東西長方形或扁長橢圓形,這與埋葬個體較大且平躺放置有關。豎置瓮棺葬數量極少,僅見於西夏侯、西康留和梁王城,無一例外均為嬰兒。其中3例為陶器正置,2例為陶鼎倒置。墓坑形態上,豎置瓮棺葬多圓形圜底或平底,坑口略大於葬具陶器直徑,與橫置瓮棺葬存在明顯不同。標準的「非裝入葬」發現不多,野店、西公橋、建新、尉遲寺頭部覆扣殘陶器或上半身套入陶器的情況大致可歸入此類。

表一 大汶口文化瓮棺葬類型統計

年代上,大汶口文化早期瓮棺葬僅大汶口遺址M1030一例,為豎置形式。中期尚無瓮棺葬發現。晚期偏早段以曲阜西夏侯下層陶片鋪蓋屍骸的M21、M24、M28,邳州梁王城豎置正放的M21、M30,西康留豎置倒扣的M9為代表。其餘時代上偏晚一些。

由已有材料可知,大汶口文化瓮棺葬主要集中在大汶口文化晚期,早、中期極少發現。多用於埋葬嬰幼兒或兒童,這點上與其他文化瓮棺葬情況基本一致。大汶口文化雖也有成人瓮棺葬的發現,但極少採用「完全裝入葬」形式。「完全裝入葬」橫置式主要是用來埋葬個體較大的兒童或未成年人,豎置式以埋葬個體較小的嬰幼兒為主,這一點和屈家嶺文化瓮棺葬有相同之處[30]。

三、崗上遺址瓮棺葬

崗上遺址近年共發現大汶口文化時期胎兒瓮棺葬9座,分布較為集中,多位於房址外圍或不遠處(圖三)。時代上與同片區基槽式房址基本一致,屬大汶口文化中期中段。

圖三 崗上遺址瓮棺葬分布圖

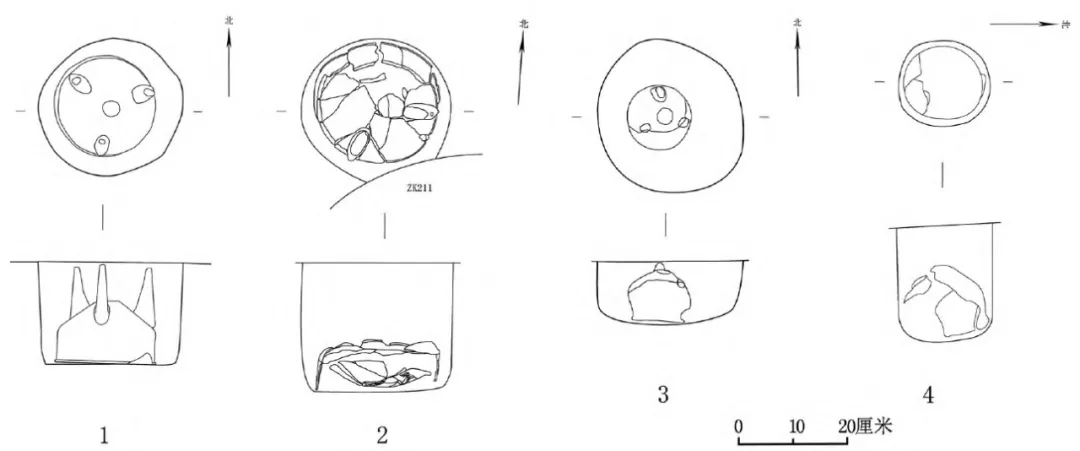

W4位於基槽式房址F9南側。墓坑近圓形,豎壁平底。土坑東西殘長32、南北殘長37、殘深約22.5厘米。葬具為一件倒扣的夾砂灰褐陶釜形鼎。鼎下發現殘存胎兒骨骼,頭向南。

W6(圖四:1)位於基槽式房址F9西南角柱南側。墓坑為圓形,豎壁平底。土坑直徑27、殘深19厘米。葬具為一件倒扣的夾砂紅陶盂形鼎。鼎下發現胎兒骨骼,呈蜷縮狀,頭向南,面向東,頭東南方向鼎口沿有一缺口,可能為故意為之。

圖四 崗上遺址豎置倒扣瓮棺葬

(1.W6 2.W7 3.W12 4.W14)

W7(圖四:2)位於F8東南角柱東側。墓坑為圓形,豎壁平底。土坑直徑27、殘深25厘米。葬具為一件倒扣的夾砂紅陶盂形鼎。鼎下發現完整胎兒骨骼,承托於倒置的夾砂紅陶器蓋上。

W10位於基槽式房址F16東側,西部被柱坑ZK218打破,北部被中期晚段大墓M13打破。墓坑為圓形,豎壁平底。土坑直徑殘長25~30、深68厘米。葬具為一件倒扣的夾砂黑皮陶小口深腹壺。壺內填土中發現細碎胎兒骨骼。

W12(圖四:3)位於基槽式房址F16南側。墓坑近圓形,豎壁圜底。土坑直徑約28、殘深約12厘米。葬具為一件倒扣的夾砂紅褐陶罐形鼎。鼎內發現胎兒骨架1具。

W13位於基槽式房址F16東側。墓坑近圓形,豎壁圜底。土坑直徑約31、殘深約20厘米。葬具為一件倒扣的泥質紅胎黑皮陶背壺。背壺口內發現胎兒骨骼。

W14(圖四:4)位於基槽式房址F16東側。墓坑為圓形,豎壁平底。土坑直徑17、殘深22厘米。坑內倒扣一件夾砂紅陶罐。罐內發現胎兒骨骼。

W15位於基槽式房址F13西北。墓坑為圓形,豎壁平底。土坑直徑35、深22厘米。葬具為一件倒扣的泥質紅陶缽形鼎。鼎內發現胎兒骨骼。

W16位於基槽式房址F16正中部。墓坑為圓形,豎壁圜底。土坑直徑51~52、深56厘米。葬具為一件正置的夾砂紅陶釜形鼎,鼎內扣夾砂灰陶罐殘片。罐殘片下發現胎兒骨骼,頭向東南。

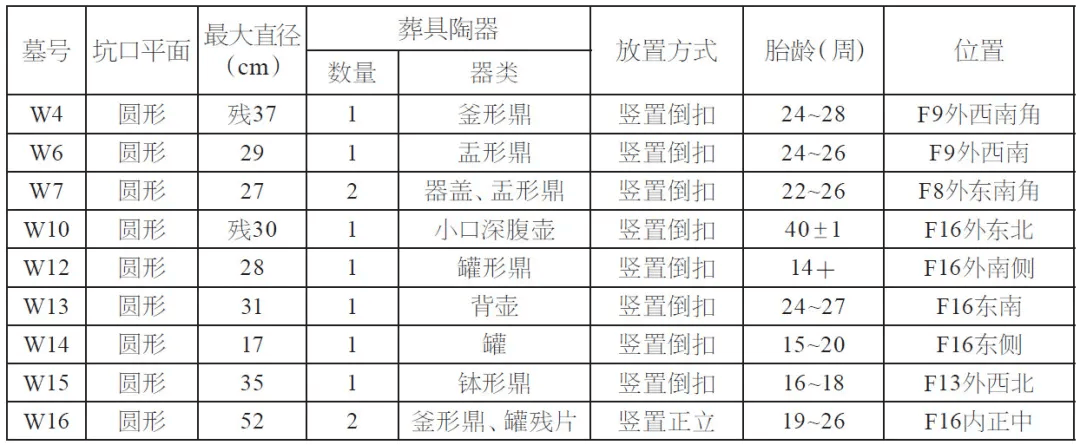

崗上遺址瓮棺葬墓坑均為圓形豎壁平底或圜底狀淺坑,坑口直徑較葬具直徑略大,僅能剛剛放入陶器。分布上,除W16位於房址F16內正中位置外,其餘均分布於房址外側邊緣處或不遠處。除W16採用正置陶鼎加陶器殘片覆蓋的形式外,其餘葬具陶器為倒扣放置。葬具陶器均為實用器,有鼎、壺、罐等幾種器型,以鼎類居多,根據鼎形制的差異可分為盂形鼎、釜形鼎、罐形鼎、缽形鼎(三足缽)等幾種,鼎居多的原因可能與其作為大汶口文化最主要的生活用器、容易獲取存在直接關係。除W7人骨底部有器蓋承托,W16人骨上有罐殘片覆蓋外,其餘葬具為1件倒扣陶器,均未見其他隨葬品。

表二 滕州崗上遺址瓮棺統計表

四、相關問題討論

崗上瓮棺葬是海岱地區首次發現的大汶口文化中期瓮棺葬,填補了中期瓮棺葬材料的空白。崗上瓮棺葬絕大多數屬「完全裝入葬」豎置類型的倒扣形式,之前僅有滕州西康留、邳州梁王城各有一例與其相同,但年代上均屬大汶口文化晚期,因此這也是當前發現的大汶口文化階段年代最早的倒扣瓮棺葬材料。崗上瓮棺葬倒扣比例極高,埋葬對象為流產或早產胎兒,似乎已經形成固定埋葬形式,這些特殊現象在豐富海岱地區瓮棺葬文化內涵的同時,對探討瓮棺葬在海岱地區傳播路徑及演變特徵具有非常重要的意義。

(一)來源問題

大汶口文化主要承襲於北辛文化,在大汶口、王因等多處遺址地層關係、器物組合及主要器物形態演變和文化習俗等多個方面的聯繫已經得到了證實[31]。海岱地區最早的瓮棺葬見於北辛文化晚期,魯中南地區的滕州北辛和泰安大汶口遺址各有一例發現,其中北辛遺址為豎置倒扣形式。大汶口文化中期由於發掘材料相對較少,目前尚無瓮棺葬發現或相關報道。崗上與北辛倒扣瓮棺葬之間雖然缺少大汶口早期材料的聯繫,但基於兩者之間文化傳承的緊密性,很難否認兩者之間沒有關係。

中原地區是海岱地區瓮棺葬的主要來源地,這在學術界已經是不爭的事實。中原地區很早便開始了與東方的交流與互動,欒豐實先生在分析北辛文化來源問題時認為,北辛文化是在後李文化和裴李崗文化共同基礎上發展起來的。其中泗水流域一帶的北辛文化與裴李崗文化的文化內涵、特徵更為接近,兩者之間存在著密切關係[32],該文化晚期在遷徙、演變的過程中,對本地、東方及其他周邊區域都產生了深遠影響。中原地區最早的瓮棺葬見於裴李崗文化的舞陽賈湖遺址,瓮棺葬大多散布在居址之中,埋葬採用豎置形式,葬具陶器多用罐、罐形鼎、甑、盆等,上部一般扣置敞口缽、斂口缽、三足缽等,均用來埋葬未成年的幼兒[33]。雖然裴李崗文化瓮棺葬僅見於該遺址,似乎尚未在更廣的區域流行起來,但至少說明此時可能出於對幼兒的關愛產生了一種新的固定埋葬形式。裴李崗之後的仰韶文化各階段是瓮棺葬的主要流行與傳播時期,自關中至豫東地區發現有大量的瓮棺葬材料,這是對裴李崗文化有關嬰幼兒喪葬觀念的繼承與發展。仰韶文化早期與北辛文化基本同時,海岱地區的部分遺址中也能偶爾看到中原仰韶文化早期的一些因素,如滕州北辛、沂南里宏發現的仰韶文化細頸瓶[34],汶上東賈柏發現的束頸圜底罐[35]等,都是中原地區文化影響的佐證。至大汶口文化中晚期,隨著經濟與社會的快速發展,不同區域開始出現如焦家[36]、大汶口、崗上等一系列區域中心性聚落,甚至其中一些發現有城址,此時的大汶口文化整體實力也達到空前水平,開始了面向西部中原地區的人群遷徙與政治、經濟、軍事等方面的擴張,在擴展其分布範圍與影響力的同時,同樣也接受了一部分中原文化的影響與滲透。海岱地區倒扣瓮棺葬與濮陽西水坡W18倒扣陶鼎瓮棺葬[37],大河村W116倒扣陶罐瓮棺葬[38]等具有相同的埋葬形式,可能就是中原對海岱地區喪葬觀念滲透的代表。

除中原地區外,江蘇溧陽神墩遺址十餘座瓮棺也有採用倒扣平底釜或鼎作為葬具的情況[39],但以其瓮棺葬具中鼎在馬家浜文化晚期於環太湖西、南兩地的興起來看,情況較為複雜[40],根據目前材料尚無法判斷其與北辛文化及後續大汶口文化之間是否也存在一定聯繫。

(二)演變問題

大汶口文化早期瓮棺葬以大汶口遺址M1030為代表,該瓮棺為兩件陶盆上下豎立對口放置。除葬具陶器具有大汶口文化自身特點外,其與仰韶文化早期階段瓮缽豎置相扣的常見形式(姑且稱這種豎置上下相扣的形式為「仰韶式瓮棺葬」)基本一致[41]。崗上W7下置器蓋上扣陶鼎的做法大致與其相同,而在大汶口文化晚期材料中該類瓮棺葬已經消失殆盡很難看到了,取而代之的是「完全裝入葬」和「陶片鋪蓋葬」形式。這是「仰韶式瓮棺葬」在被海岱地區引入後,受當地發展影響逐漸發生變化以求適應本土要求的結果。

大汶口文化晚期是海岱地區瓮棺葬的主要流行時期,但傳統的豎置瓮棺葬已經寥寥無幾,並且「陶片鋪蓋葬」在「仰韶式瓮棺葬」最早引入的魯中南地區占比越來越大,而這可能與此時正處於社會分化加劇期相關。此時的海岱地區內,如泰安大汶口、章丘焦家、滕州崗上等一批晚期墓地已經表現出強烈的社會分化現象,一些等級較高、較富裕的墓葬中,除了使用木棺作為基本葬具外,木槨、枕木及器物箱等結構開始出現並補充進來,棺槨制度的雛形漸漸形成。社會權貴階層除了在生前掌握著權力與大部分財富外,死後也將棺槨視為顯示其權貴身份的另一種重要表現形式。而同期的絕大多數瓮棺葬除了鋪蓋在屍骸上下或插置在屍骨周邊的陶片外,往往無任何隨葬品,說明瓮棺葬的使用人群大部分處於社會的最底層,並且有自未成年人向成年人轉變的趨勢。在棺槨風氣與日俱增的階級社會裡,豎置形式因與棺槨形態差距較大而逐步消亡,採用「陶片鋪蓋葬」或許就是期待擁有棺槨葬具願望的一種簡化表達。

從海岱地區豎置倒扣瓮棺葬自身特點來看,豎置形式作為主要瓮棺葬類型流行於北辛文化和大汶口文化早、中期,這也是早期「仰韶式瓮棺葬」形態與觀念在海岱地區的延續,這種延續基於相同時代一些共有的、相似的文化認知。隨著時代的變遷,「仰韶式瓮棺葬」形態勢必會受本地文化的影響,葬具陶器的本地化成為這種演變的必然結果。豎置倒扣瓮棺葬常用於收斂個體很小的胎兒或嬰兒,這是橫置「完全裝入葬」與其最大的區別。當埋葬個體非常小時,一件陶器往往就可以將其完全收斂或覆蓋,底部的承托器或上部的封口器在陶器不是那麼容易獲取的時候也就不再是必需的了。一些墓葬中常能見到輕微損壞的陶器在不影響使用的前提下略加改造繼續使用的情況,可見對於陶器這種看似常見的手工業產品的獲取也並非太容易。這可能就是大汶口遺址M1030之後發現的胎兒或嬰幼兒豎置瓮棺葬多為單件陶器或正置或倒扣的原因。當然,在棺槨制度的影響下,對於不具備財富與權力的社會低等級階層來說,當埋葬個體較大時,「陶片鋪蓋葬」這種象徵性構建葬具的方式在滿足棺槨願望的同時可能更符合當時的實際情況。

(三)埋葬人群問題

崗上發現的9座瓮棺葬經科學鑑定,均被認定為胎兒,且絕大多數不足月,推測為流產或早產所致[42],這種現象在之前材料中從未被提及或發現,當然先前的瓮棺葬材料中也不排除一些胎兒瓮棺葬因為發掘年代較早,未做過準確鑑定,存在被誤判的可能。但崗上遺址在有限區域內發現埋葬如此集中、形式如此統一的情況在已知瓮棺葬材料中仍是罕見且特殊的,這可能與之前常見的嬰幼兒瓮棺葬存在一些不盡相同的地方。

從埋葬位置看,崗上瓮棺葬均位於同期房址附近或不遠處,與其他文化大多數瓮棺葬分布於居址區內的情況一致。對於此種「鄰居而葬」的現象,大致有以下幾種普遍觀點。一部分人認為將夭折的嬰幼兒葬於居住區是出於親情觀念對小孩的保護,防止屍體受到外界的傷害;也有人認為可能小孩未成年,未行「成丁禮」或「入社式」,故不能葬入公共氏族墓地[43];還有觀點根據一些瓮棺葬具上的鑽孔認為這是專為靈魂出入提供的通道[44],以及根據一些塗有紅彩、鼓腹造型的陶器認為這是胎兒在子宮孕育的模擬[45],相信來世觀念,期待這些孩子能夠再次降生回到身邊[46];甚至有的認為這是建築過程中帶有特殊宗教意義的祭祀行為[47]。這些觀點從一定角度去看,都具有合理之處,反映了當時社會對待夭折嬰幼兒的各種不同態度。

崗上一部分瓮棺葬人骨保存較好,能夠較為清楚地分辨出骨架呈蜷縮姿態,頭向南或東南,頭向處陶器有破損現象,很可能是有意為之,與一些瓮棺陶器底部鑽孔的做法目的可能相同。這些胎兒均被認定為流產或早產所致,這種情況的發生無外乎自然和人為因素兩種情況,其中自然因素較多,情況比較複雜。有研究分析顯示初孕年齡、家族史、孕次、生殖道感染、既往有自然流產史、不良生活習慣等是早期自然流產發生的獨立危險因素[48]。崗上瓮棺葬埋葬區域內暫未發現嬰幼兒或兒童墓葬,埋葬人群僅針對胎兒的情況似乎又有一定的選擇性,而當以某種既定條件進行特定選擇的時候,這種選擇往往帶有明確的目的性,這可能出於某種原始宗教信仰或思想,不能簡單以當時生存環境惡劣、衛生條件等自然因素差導致流產率高的原因進行解釋。如果這種流產或早產的情況是人工強行干預造成的,那其宗教或祭祀意圖就非常明顯了。當然,目前關於胎兒瓮棺葬的材料還比較單一,對這種現象的發生我們還不能給出一個明確的解釋,需要後續在考古工作中對該類現象予以重視。

五、結語

瓮棺葬產生於裴李崗時代,其後的仰韶時代是其大發展與傳播期。黃河下游的海岱地區在同中原地區早期階段的交流與互動中受其影響將這種葬俗帶入。在起初的一段時間裡(北辛、大汶口文化早期),「仰韶式瓮棺葬」在少部分人群中仍具有一定的認知度,這種早期認同可能基於因時代相近而產生的某種共同認識。但隨著海岱地區自身文明化演進的加速,具有東方特色的禮制觀念逐漸產生,木棺一類葬具率先在魯中南一些較富有的墓葬中表現出來[49],並開始向南北兩側擴散發展,中期範圍略有擴大,至大汶口文化晚期,木棺沿著泰沂山脈邊緣路線在大汶口、野店、尚莊、建新、梁王城、三里河、大朱家村、陵陽河等遺址的晚期墓葬中流行起來。伴隨著等級分化的進一步加劇,一些高等級墓葬中木棺外出現木槨、棺下放置枕木或製作專門的器物箱放置隨葬品,葬具結構的複雜化代表著棺槨制度在海岱地區的初步形成。而社會階層較低的部分人群在這種禮制文化的影響與帶動下,傳統的豎置瓮棺葬形式不再符合當時的葬制,而採用鋪蓋陶片的形式作為象徵性棺槨的方法便是其在能力所及範圍內的一種努力與變通。其後的龍山文化時期,瓮棺葬俗最早開始在海岱地區出現斷崖式衰落,衰落的原因很可能便與大汶口文化晚期棺槨制度率先于海岱地區形成存在直接關係。

向上滑動閱讀注釋

[1]廖彩墚:《陝西西鄉李家村新石器時代遺址》,《考古》1961年第7期。

[2]河南省文物考古研究所:《舞陽賈湖》,科學出版社,1999年;河南省文物考古研究院、中國科學技術大學科技史與科技考古系:《舞陽賈湖(二)》,科學出版社,2015年。

[3]石河考古隊:《湖北省石河遺址群1987年發掘簡報》,《文物》1990年第8期。

[4]石河考古隊:《湖北省石河遺址群1987年發掘簡報》,《文物》1990年第8期。

[5]湖北省文物考古研究所、北京大學考古文博學院、天門市博物館:《湖北天門市石家河古城嚴家山遺址2016年發掘簡報》,《考古》2018年第9期;石河考古隊:《湖北省石河遺址群1987年發掘簡報》,《文物》1990年第8期。

[6]浙江省文管會、浙江省博物館:《河姆渡遺址第一期發掘報告》,《考古學報》1978年第1期。

[7]南京博物院考古研究所:《江蘇宜興市駱駝墩新石器時代遺址的發掘》,《考古》2003年第7期。

[8]許宏:《略論我國史前時期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期。

[9]中國社會科學院考古研究所山東隊、山東省滕縣博物館:《山東滕縣北辛遺址發掘報告》,《考古學報》1984年第2期;山東省文物考古研究所:《大汶口續集——大汶口遺址第二、三次發掘報告》,科學出版社,1997年。

[10]許宏:《略論我國史前時期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期;王清剛:《民俗學視閾下未成人葬俗的傳播與變異——以海岱地區史前時期瓮棺葬為例》,《民俗研究》2018年第4期。

[11]許宏:《略論我國史前時期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期。

[12]中國社會科學院考古研究所:《蒙城尉遲寺——皖北新石器時代聚落遺存的發掘與研究》,科學出版社,2001年;中國社會科學院考古研究所等:《蒙城尉遲寺》(第二部),科學出版社,2007年。

[13]許宏:《略論我國史前時期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期。

[14]山東省文物考古研究所:《大汶口續集——大汶口遺址第二、三次發掘報告》,科學出版社,1997年。

[15]國家文物局考古領隊培訓班:《兗州六里井》,科學出版社,1999年。

[16]中國社會科學院考古所山東隊:《西夏侯遺址第二次發掘報告》,《考古學報》1986年第3期。

[17]山東省博物館等:《鄒縣野店》,文物出版社,1985年。

[18]山東省文物考古研究所:《滕州西公橋遺址考古發掘報告》,山東省文物考古研究所編:《海岱考古》(第二輯),科學出版社,2007年。

[19]山東省文物考古研究所魯中南考古隊、滕州市博物館:《山東滕州市西康留遺址調查、發掘簡報》,《考古》1995年第3期。

[20]山東省文物考古研究所、滕州市博物館:《山東滕州市西康留遺址調查、鑽探、試掘簡報》,山東省文物考古研究所編:《海岱考古》(第三輯),科學出版社,2010年。

[21]「山東考古」公眾號:《山東省文物考古研究院2019年度田野工作彙報會(上)》,2020年1月23日。

[22]山東省文物考古研究所等:《棗莊建新——新石器時代遺址發掘報告》,科學出版社,1996年。

[23]山東省文物考古研究所等:《費縣左家王莊遺址發掘報告》,山東省文物考古研究所編:《海岱考古》(第二輯),科學出版社,2007年。

[24]南京博物院等:《梁王城遺址發掘報告·史前卷》,文物出版社,2013年。

[25]《文物研究》編輯部:《蘇魯豫皖考古座談會紀要》,載氏著:《文物研究》(第七輯),黃山書社,1991年,第14頁。

[26]安徽省文物考古研究所、蕭縣博物館、山東大學考古系:《安徽蕭縣金寨新石器時代遺址北區2017年發掘簡報》,《東南文化》2020年第3期。

[27]中國社會科學院考古研究所安徽隊:《安徽宿縣小山口和古台寺遺址試掘簡報》,《考古》1993年第12期。

[28]中國社會科學院考古研究所:《蒙城尉遲寺——皖北新石器時代聚落遺存的發掘與研究》,科學出版社,2001年。

[29]中國社會科學院考古研究所等:《蒙城尉遲寺》(第二部),科學出版社,2007年。

[30]龔丹:《屈家嶺文化中的兒童埋葬方式探析》,《東南文化》2006年第5期。

[31]欒豐實:《海岱地區考古研究》,山東大學出版社,1997年。

[32]欒豐實:《海岱地區考古研究》,山東大學出版社,1997年。

[33]河南省文物考古研究所:《舞陽賈湖》,科學出版社,1999年;河南省文物考古研究院、中國科學技術大學科技史與科技考古系:《舞陽賈湖(二)》,科學出版社,2015年。

[34]中國社會科學院考古研究所山東隊、山東省滕縣博物館:《山東滕縣北辛遺址發掘報告》,《考古學報》1984年第2期;朱超、張強:《山東沂南里宏遺址發現北辛文化環壕聚落》,《大眾考古》2020年第8期。

[35]中國社會科學院考古研究所山東工作隊:《山東汶上縣東賈柏村新石器時代遺址發掘簡報》,《考古》1993年第6期。

[36]山東大學考古學與博物館學系、濟南市章丘區城子崖遺址博物館:《濟南市章丘區焦家遺址2016~2017年大型墓葬發掘簡報》,《考古》2019年第12期;山東大學考古學與博物館學系、濟南市章丘區城子崖遺址博物館:《濟南市章丘區焦家遺址2016~2017年聚落調查與發掘簡報》,《考古》2019年第12期。

[37]河南省文物考古研究所、濮陽市文物保護管理所:《濮陽西水坡》,中州古籍出版社、文物出版社,2012年。

[38]鄭州市文物考古研究所編著:《鄭州大河村》,科學出版社,2001年;鄭州市大河村遺址博物館:《鄭州市大河村遺址2010~2011年考古發掘簡報》,《華夏考古》2019年第6期;鄭州市大河村遺址博物館:《鄭州大河村遺址2014~2015年考古發掘簡報》,《華夏考古》2016年第3期。

[39]南京博物院、常州博物館、溧陽市文化局:《江蘇溧陽神墩遺址發掘簡報》,《東南文化》2009年第5期。

[40]馬曉光:《馬家浜文化晚期陶鼎的興起及其影響》,《東南文化》2018年第3期。

[41]李仰松:《談談仰韶文化的瓮棺葬》,《考古》1976年第6期。

[42]山東大學文化遺產研究院趙永生通過體質人類學及Micro-CT等新技術對崗上瓮棺人骨進行了系統鑑定,鑑定結果見表二。

[43]李仰松:《談談仰韶文化的瓮棺葬》,《考古》1976年第6期。

[44]嚴文明:《論半坡類型和廟底溝類型》,載氏著:《仰韶文化研究》,文物出版社,2009年。

[45]楊肇清:《試論淅川下王崗仰韶一期文化的淵源》,載氏著:《楊肇清考古文集》,科學出版社,2012年。

[46]許宏:《略論我國史前時期瓮棺葬》,《考古》1989年第4期。

[47]國家文物局考古領隊培訓班:《鄭州西山仰韶時代城址的發掘》,《文物》1997年第7期。

[48]肖麗、歐陽才顏、羅一平等:《妊娠期婦女發生早期自然流產的相關危險因素分析》,《海南醫學》2020年第22期。

[49]山東省博物館等:《鄒縣野店》,文物出版社,1985年。

作者:朱超(山東省文物考古研究院);張強(山東省文物考古研究院);呂文兵(滕州市博物館)

原文刊於:《南方文物》 2024年 第3期

來源 |中國社科院考古所中國考古網