那個最早被淘汰的中國選手

作者 | 豐 臻編輯 | 屠震林

二流球手

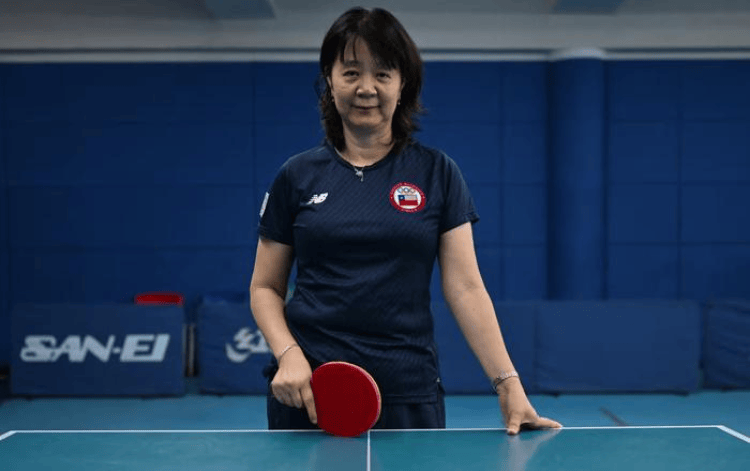

7月26日傍晚塞納河的開幕式上,塔尼亞阿姨感受到了一種好像是專為她設計的幸運——智利代表團和中國代表團在同一條船上,前後挨著。中國和智利的頭兩個字母一模一樣,這種安排秩序是常規操作。無論如何,塔尼亞在這條船上很開心。她以中國代表團為背景,手裡舉著智利國旗,找人給自己拍了一張獨照。

曾志英在中國代表團身後拍照

一種模糊的歸屬感和距離感,很難言說。

她身後的中國代表團里幾乎沒有她認識的人,但有一個故交,桌球隊的李隼。40多年前他倆在鐵道兵體工隊當過隊友。

1989年出國前,曾志英是體制內的專業桌球運動員,分別代表河南隊和廣東隊各打過全運會。這個身份很大程度上源於她的家學。

中國桌球的輝煌始於「108將」。1960年,為備戰第26屆世界桌球錦標賽,國家體委從全國選調了108名運動員到北京集訓,這批戰士般的選手為中國稱霸世界乒壇奠定了基礎。108人里有莊則棟、徐寅生、容國團等名角,也有一個不那麼知名的叫鄧惠璋的女選手。鄧惠璋是曾志英的母親。

鄧惠璋在廣州出生長大,但在河南成為運動員。她和在鄭州機械廠工作的廣東客家老鄉結了婚。

在母親的引導下,曾志英9歲開始打球,11歲進入省體校,13歲的時候被選到鐵道兵體工隊。1982年,國家集訓隊招了一批16歲左右的小孩進隊,曾志英在其中。她至今有美好的記憶:「我們在太原封閉打內部教學賽,我才16、17歲,贏了童玲、戴麗麗,只輸給了齊寶香,我能贏國家隊絕對主力,我當時的信心上來了。」

童玲是那個年代的超級明星,1981年世乒賽的女單冠軍。

運動員是一種敏感的群體,信心上來得快,丟掉得更快。

曾志英在訓練中

曾志英沒有代表國家隊打過正式比賽。她代表河南打了全運會,打了一屆還是兩屆,她現在已經記不清。她只記得從國家隊回到省隊後越打越沒信心,因為國際乒聯膠皮改革了。

作為早期國內典型的削球手,曾志英一直打雙面防弧的拍子,但1985年世界乒聯對膠皮規則進行改革,球拍不能再雙面防弧,這個變化影響了很多人。

「我感覺自己沒威力了,人的鬥志都沒了。你本來覺得你的球板很有用的,突然之間沒用了。信心就喪失了,全部喪失。」時隔多年,曾志英如此向鳳凰網回憶那個職業生涯的轉折點。

她不是那種跟自己死磕的選手。她才18歲,已不想留在河南隊打球。恰巧珠海經濟特區當時在廣納人才,用交通警察的編制在全國招募運動員,她去了。她所在的部門是交警大隊的秩序實施科,負責紅綠燈這類裝備,她倒也穿過交警制服,但沒正經上過班。珠海市體委總派她打各類比賽,很快廣東省隊來借調她,讓她代表廣東征戰第六屆全國運會。

曾志英說她現在能記住的22歲出國之前的唯一一場正式比賽,就在六運會上。女子雙打八進四,她記得自己特別想贏這場球,因為贏了進前四就有獎牌了。她此前在國內沒拿過獎牌,單打能打到前16都很難。但這場球還是輸了,她終究還是沒拿到。

所以很多年後曾志英才會變成「曾之穎」,因為沒人記得她。

散落天涯

比賽前幾天的訓練時間,置身巴黎南方競技場的桌球館,第一個直觀感受是:中文在桌球世界裡是通用語言。

葡萄牙隊教練謝娟,坐在一旁看曾志英在跟古巴選手練球,她對身邊人說,「志英打得還可以的。」斯洛伐克隊帥氣的削球手汪洋走過來,會先跟謝娟打招呼。訓練的時候,汪洋有時會脫口而出中文「臥槽」。加拿大的教練陳宏韜走過來說:「汪洋的弧線是真漂亮啊。」

中國桌球太強大了,很多人在國內沒有什麼機會,所以散落飄零在天涯。曾志英是走得最遠的一個。

現在回首40年前人和人之間的聯絡方式,就像在偷窺另一個平行宇宙。

1987年六運會結束後,智利桌球隊的教練王晉富在聖地亞哥的中國駐智利大使館翻看他們訂閱的《羊城晚報》,上面有一則六運會「舊聞」,他看到了曾志英的消息。王晉富以前在國內代表山西隊打球,他倆是舊相識。王晉富馬上給曾志英寫信,他不知道具體地址,就把信寄到了珠海體委。王晉富在信里說,智利這邊一個省想找一個中國球員過來帶隊訓練。

曾志英與巴黎奧運吉祥物

兩人通了很久的信,曾志英了解了一些情況,然後決定去智利。聽起來這不是一個很隨意的選擇,但人往往只是在回望過去的時候才會意識到一些決定的分量,而在當時,可能也只是跟著模糊的感覺走而已。

曾志英輕描淡寫那次出遠門:「運動員從小獨立,所以習慣了自己說的算,沒那麼多顧慮,我都不記得我當時的心態了,可能只是想嘗試一下外面的世界。」

曾志英第一次出國,到的就是天涯海角。確實是天涯海角。她從香港飛巴西聖保羅,再轉機到聖地亞哥,花了32個小時。在聖地亞哥住了一晚,第二天再沿著狹長的智利國土飛到最北部緊挨著秘魯的邊境城市阿里卡,又花了4個小時。

人生中沒有比22歲更衝動的年齡,地球上沒有比這更遠的路途。

飛到阿里卡,曾志英覺得有點吃驚,跟他想像中的歐美城市生活不一樣,是沙漠。這個10萬人的城市當時甚至沒有幾顆樹。

曾志英說:「現在回想起來的話,我雖然內向,但膽子大,我還是有點浪漫。」

不打球了

阿里卡最初的生活是單調的。那邊不是體工隊模式,她在地方乒協旗下的桌球俱樂部給孩子們當教練,但隊員們晚上才有空,她白天是空閒的。

曾志英會看到一些智利、秘魯邊境做貿易的華人。台灣人居多。還有一些從南邊緊挨著的城市伊基克過來的廣東人——清末太平軍的後裔,他們的祖輩戰敗後逃亡,流落到智利當礦工。

曾志英與粉絲們

能讓曾志英融入阿里卡的,還是當地人。塔妮亞(Tania)是當地朋友給她取的西語名字,她自己都說不出含義。最初塔妮亞總往當地桌球協會主席家裡跑,言語不同,就靠手比劃,她感受到自己像個孩子一樣被照顧。

「你總會認識到一些人,能以各種方式讓你往前走的。」

她慢慢認識了一些朋友。「一個做貿易的大叔跟我說,你既然白天無所事事,去做生意吧,他願意把貨給我,貨賣出去了再收貨款,我就抱著試試的心態,租了個小門面做起生意來。」

她最早賣的貨是內衣、內褲。

後來又賣賣季節性產品,賣聖誕禮物,再後來又開了一家五金鋪。這不是她最初設想的生活,完全不是。

「我從小在隊里,管吃管住發工資,從來沒覺得生活會有什麼困難,也不覺得生活有很大的一片屬於自己的空白要自己去填寫。這是我的慣性思維,我以為到了智利,當個教練的生活跟國內也差不了太多吧。」

但她沒有想過要往回走。

智利北部365天都不會下雨,所以可能不容易讓人太想家。待了一年後,她的選擇是放下球拍,俱樂部教練也不做了。「因為生意做起來了,我不想傍晚就關門。我不想請人給我看著,我什麼都想一個人干。」

曾志英唯一一次接近回家是1994年。那年聖誕節進貨,她進了很多兒童自行車,這些車都要自己安裝,她記得自己每天獨自從早上9點裝到晚上12點,活兒干不完,貨又好像賣不出去,她在孤獨勞累中有了一種恐懼,她跟自己說如果這個坎兒沒過去就一走了之。但後來的結果證實,這只是一次內心的波瀾。

她徹底從運動員變成了生意人,沒有再摸球拍,直到1997年她要從阿里卡搬到伊基克而收拾行李時,才時隔幾年從柜子里重新看到她的熟悉又陌生的球拍套。

為孩子打球

曾志英搬家,是因為弟弟來伊基克做生意了。伊基克是整個南美洲最大的免稅自由貿易港口,很多貨櫃都走這裡進出。

現在的曾志英更想自由自在

那年曾志英的母親已過世,父親從河南搬到了廣東佛山,弟弟有些朋友在順德樂從做家具。於是姐弟兩在伊基克合夥做起家具貿易。從順德運來的家具貨櫃,會從伊基克進入南美,再分銷到巴拉圭、玻利維亞、秘魯。

「到了伊基克後,我的球拍又不知道放哪裡了。我已經沒有概念了。」讓她重新拿起球拍的不是自己,是家庭。

還在阿里卡生活時,塔妮亞有次在銀行辦事,認識了當時同在銀行辦事的一位當地的政府職員。這個人後來成了他的丈夫。他們生了兩個孩子。2004年,塔妮亞看到兒子太愛打電子遊戲,想通過體育運動轉移孩子注意力,就重新拿起球拍教孩子打球。她意外地發現孩子竟喜歡上了這項運動,甚至不想出去參加派對了。她覺得要做點什麼成為孩子的榜樣,於是報名參加全國比賽。

「我想法很簡單,就想讓孩子們看看媽媽拿獎盃的樣子啊。」

2004、2005年兩屆智利全國桌球錦標賽,塔妮亞都是女子單打冠軍。但是塔妮婭並沒有收到智利乒聯的徵召參加國際比賽,她當時不是「圈內人」。

「我好像也不是很嚮往,我主要心思還是在生意上。」

孩子漸漸長大,桌球拍再次被塔妮亞放下。她的貿易生意越來越穩定,公司從2人擴展到12人的規模。兩個孩子從大學畢業,老大在安托法加斯塔做律師,老二在聖地亞哥做經濟工程師。

塔妮婭快進入退休年齡了。疫情之前那些年,她和弟弟每年都會把年邁的父親接到伊基克待半年。生活平淡如水,想不到還會出現什麼波瀾。

只為自己

在57歲這年重拾運動員身份可能是個意外。但塔妮婭阿姨這次重新拿起球拍不再是為任何人,而是為自己。

2020年新冠疫情爆發。長達一年多的時間,大多數智利人只能以居家生活為主。塔妮婭想鍛鍊身體。

她到底還是個曾經的桌球選手,家裡竟然備了一台發球機器。機器開球,上旋球、下旋球,正手、反手,都可以發。塔妮婭沒有對手,就只練接發球,練了一年多。跟過往隨便打打不同,這次她開始鑽研業務了,她開始琢磨怎麼讓自己的削球打法更有攻擊性。

那段時間曾志英有另一個擔心,90歲的老父親。「他身上肯定有什麼毛病,情緒很不好。我讓他看醫生,但他不相信智利的醫生,堅持不去醫院。毛筆大字也不練了,他靜不下來了。我讓他吃藥,他怎麼都不願意。朋友說這是抑鬱前兆,讓我想盡一切辦法送他回國。我最後沒有辦法,就讓公司一個女孩送他回國,隔離21天也沒辦法。結果一回去,他也不去醫院,又活蹦亂跳了。」

曾志英向觀眾送飛吻

父親回國後,塔妮婭的時間徹底屬於自己了。

2022年朋友對他說,你是智利北方的女王,為什麼不去國家隊試試。此時跟20年前已經不一樣了,智利乒協的比賽越來越正規,塔妮婭憑實力獲得了代表智利參加南美錦標賽的機會。

這一去不可收拾。因為塔妮婭的加入,智利拿到的團體賽冠軍。塔妮婭在女子單打中一路打進了決賽,只輸給了巴西著名姐妹花之一的高橋茱莉亞。

「我們馬上信心來了,智利乒協信心也來了,他們說怎麼一早沒發現你?我說是你們不想發現我。」

南美錦標賽過後,塔妮婭代表參加了在古巴舉行的泛美錦標賽,在這項包含美國、加拿大、墨西哥選手的賽事中,塔妮婭打進了女子單打八強。這個成績讓她成為世界乒聯排名最高的智利女子選手。

有點不可思議,但這是事實,40年前中國鐵道兵體工隊運動員的功底,在智利這種國家還綽綽有餘。

真正讓塔妮婭家喻戶曉的是接下來在首都聖地亞哥舉行的泛美運動會。桌球女單第一輪,塔妮婭面對多米尼加選手0比2落後,然後完成4比2翻盤,這場通過電視直播的比賽轟動了智利。轟動不是因為翻盤,而是因為57歲的高齡。

她收穫了「塔妮婭阿姨」( Tía Tania)的暱稱。

塔妮婭阿姨在第二輪比賽中輸給了美國華裔選手莉莉張,但莉莉張是後來的亞軍。這個結果讓塔妮婭重新萌動了年輕時的幻想,開始有心事。

巴黎奧運會臨近,塔妮婭琢磨:智利參加美洲區奧預賽的兩個名額到底是乒協直接決定,還是靠國內預選賽成績來決定。

「我使勁兒盯著這個事兒。因為兩個名額其中有一個已經確定了,他們直接給了拿過三屆泛美運動會銅牌的一個選手。我怕另一個名額也是他們直接定,那我的年齡可能會是一個障礙。」

今年2月,智利乒協決定通過預選賽決出一個名額,塔妮婭鬆了一口氣,然後開始苦練。當然她贏了,她以3比2戰勝利一個叫達涅拉的女孩,第5局決勝局,比分是驚險的13比11。

曾志英獲得巴黎奧運入場券

越驚險她越渴望。

塔妮婭覺得40年前在中國國家集訓隊的那種爭強好勝的感覺又回來了。這時候離她衝擊巴黎奧運會還有最後一步。

美國和巴西的選手因為世界排名較高早早確定了奧運會參賽名額,沒有參加美洲區預選賽,這讓塔妮婭有了更大的把握。美洲區預選賽賽制有點複雜,第一個循環的淘汰賽階段,塔妮婭輸給了加拿大華裔選手張墨,無緣直接晉級。她好像總會輸給華人選手。

第二循環,塔妮婭比較忌憚的古巴和墨西哥選手都提前出局,她最後只要贏下一位瓜地馬拉選手就能拿到巴黎奧運會資格。

比賽過程很順利,3比0領先後的第4局,塔妮婭10比3拿到賽點,她記得這時她已經不能平靜了,心理活動很豐富。然後她丟掉了1分,10比4。她重新專注比賽,再拿到1分,11比4。她可以到巴黎了。

「我當時流了一點眼淚。我本覺得這個夢已經那麼遠了,早就忘掉了,不可能實現了。」

巴黎之後

父親92歲,耳朵聽不太清了,留在國內,沒能在現場見證曾志英唯一一次奧運會。塔妮婭阿姨的丈夫、兒子都出現在巴黎的看台上。

一個58歲但經驗並不豐富的選手的感受是奇妙的。「快出場的時候,我在運動員等候區真的有點坐立不安,不知道是該坐著還是站著。」

輸球後的混合採訪區有50米長,因為經歷足夠獨特,塔妮婭無數次停下來接受來自世界各地媒體的採訪,大概耗時50分鐘,是她這輩子在混採區停留得最長的一次,以致於跟在她身邊的智利代表團新聞官都有些不耐煩了,不停地說「last question」。但是塔妮婭對中國媒體說:「我現在很享受。」

最後一個問題是來自河南的記者搶著用河南話提的。「你是不是在河南呆過很長的時間?能說說嗎?」曾志英回答:「我在河南隊打過兩年,81年、82年好像是,我有點記不清了。但我媽媽鄧惠璋在河南做了30年教練。」河南記者露出驚訝的表情。

兩位桌球奶奶的合影

很多人的人生是一條直線,曾志英的人生像一條弧線,以另一種方式圓滿。中國桌球界有117位世界冠軍,合起來有萬丈光芒,也有很多曾志英——集體主義之外的散落個體,自我放逐的海外人生,黑夜裡寂靜的群星。

賽前兩天一次訓練結束後,曾志英跟鳳凰網記者聊天,她說她刷到了一個短視頻,是自己和61歲的盧森堡華人選手倪夏蓮在聊天的畫面,視頻博主最後一句解說詞略帶調侃:「奧運桌球比賽是老年人俱樂部比賽嗎?」

她說這句調侃讓她心理有點膈應,「這是在讚揚還是在諷刺?」

大概每個人都不服老。但沒關係。塔妮婭阿姨給人的感覺是年輕的,因為當我問她巴黎回去後會不會重新回到桌球行業,當個教練?她的回答是:

「哈哈哈那不會的,我現在只想要自由自在。」

(本文轉載自鳳凰網體育)