在公元1241年的春天,匈牙利賽約河(今蒂薩河)畔,一場史無前例的戰役即將上演。一方是成吉思汗之孫拔都率領的蒙古第二次西征軍,僅六萬鐵騎;另一方則是匈牙利國王貝拉四世麾下的十萬歐洲騎士。這場看似懸殊的對決,在短短兩天內便以蒙古騎兵的完勝告終,匈牙利騎士傷亡慘重,僅余千人。那麼,這其中的原因又是什麼呢?

背景與戰略部署

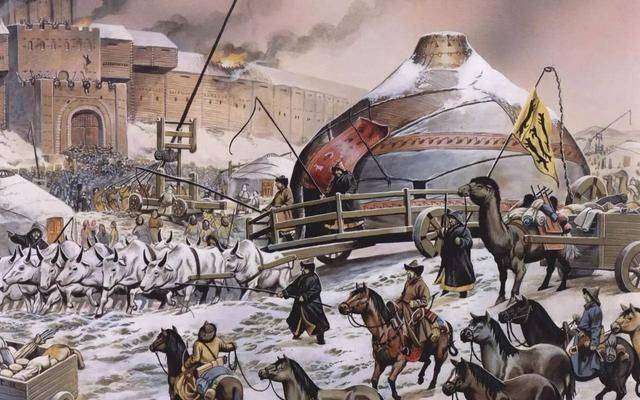

公元1236年,蒙古大汗窩闊台召開諸王會議,決定進行第二次西征。成吉思汗之孫拔都被任命為主帥,速不台為先鋒,率領蒙古大軍西征。他們憑藉著卓越的戰鬥力,一路所向披靡,橫掃了歐亞大陸。到了1241年,蒙古人已經打到了多瑙河邊上的佩斯城下。

面對蒙古大軍的到來,匈牙利國王貝拉四世並沒有選擇直接迎擊。他認為,寬闊的多瑙河和複雜的橋樑,能夠阻擋蒙古騎兵前進的道路。因此,他下令嚴禁城內的士兵隨意出戰,選擇堅守堡壘,用時間換空間,消耗蒙古騎兵的戰機。

然而蒙古軍並沒有如貝拉四世所願,他們並沒有選擇強攻佩斯城,而是採取了更為巧妙的戰術。拔都和速不台先採取了誘敵深入之計,讓匈牙利軍誤以為蒙古軍已經疲憊不堪,準備撤退。匈牙利軍果然上當,出城追擊。蒙古軍則利用匈牙利軍的輕敵和驕傲,以退為進,誘使匈牙利軍深入賽約河地區。

戰術運用與兵力對比

在賽約河地區,蒙古軍充分展現了他們的戰術優勢。他們利用匈牙利軍對蒙古戰術的不了解,採取了「圍三缺一」的戰術。蒙古軍兵分兩路,一路奪取橋樑,一路迂迴敵軍後方。找准夜晚時機後,兩路軍圍攻匈軍營地。匈牙利軍措手不及,傷亡慘重。

在兵力對比上,蒙古軍雖然只有六萬人,但他們的戰鬥力卻遠超匈牙利軍。蒙古騎兵以騎射為主要作戰方式,他們的弓箭射程遠、威力大,能夠在遠距離上給匈牙利軍造成重大殺傷。而匈牙利騎兵雖然人數眾多,但他們的戰術相對落後,習慣用歐洲人的戰爭思維來看待蒙古騎兵,結果在後方不設防,也看不出蒙古人「圍三缺一」的戰術,最終導致大敗。

蒙古騎兵的戰馬也是他們的一大優勢,蒙古戰馬經過培育後,耐力是當時世界上最強的馬種之一,而且對食物的要求不高,可以在路上啃食雜草。這使得蒙古騎兵能夠長時間地圍攻敵人,而匈牙利騎兵則因為戰馬的疲憊,而逐漸失去戰鬥力。

影響與啟示

賽約河之戰是世界軍事歷史上,著名的以少勝多的圍殲戰之一。它充分展示了蒙古騎兵的卓越戰術,也暴露了歐洲騎士在戰略上的不足。這場戰役對歐洲軍事產生了深遠的影響,促使歐洲各國開始重新審視自己的戰術體系。

寫到最後

賽約河之戰也給後來的人們留下了深刻的啟示,首先是戰術的靈活性是戰爭勝利的重要因素之一。在戰爭中,應該根據自身的優勢來制定戰術和戰略,而不是盲目地沿用傳統的戰術。其次則是,戰鬥力的強弱並不僅僅取決於人數,更重要的是士氣的強弱。

大家如果還有別的看法,歡迎在評論區進行留言和討論,同時也歡迎收藏和轉發。(圖片來源於網絡侵刪)