中國部分地貌類型分布示意圖

流水地貌

一、溝谷地貌示意

山區的 溝谷流水作用形成了溝谷地貌。在流水的侵蝕作用下,首先形成切溝;切溝進一步發展成沖溝,寬度和深度都變大,橫剖面呈V形,是侵蝕最強烈的階段;溝谷發育到衰老階段的坳溝,寬度變大,深度變小。在流水的沉積作用下,山前形成沖(洪)積扇。

二、瀾滄江—湄公河幹流橫剖面示意

瀾滄江-湄公河及其流域範圍

瀾滄江源頭的寬淺河谷

瀾滄江發源於唐古拉山,它的南源是扎阿曲。瀾滄江源區,由於 位於青藏高原面上,地形比較平坦,河流向下的侵蝕作用較弱,形成寬淺的河谷。(A點附近)

瀾滄江源頭

瀾滄江-湄公河上游山區的峽谷

瀾滄江流經橫斷山、雲貴高原以及中南半島北部高地時, 由於落差大、水流急,水流向下的侵蝕作用強,多形成「V「」形峽谷。(B點附近)

瀾滄江「V」形峽谷

沖積扇

在瀾滄江支流匯入的地方,有時會形成沖積扇。沖積扇是 河流流出山口,河水擺脫了側向約束,泥沙沉積形成的扇形堆積地貌。沖積扇土層較厚,很多被開墾為農田。(C點附近)

瀾滄江支流匯入處的沖積扇

曲流與牛軛湖

瀾滄江流出山區,流經雲南景洪與寮國萬象之間的丘陵盆地區域,由於 地形坡度較緩,河流向下的侵蝕作用減弱,水流以側向侵蝕為主,河道變得彎曲。河道在彎曲度達到一定程度時,稱為曲流。一般情況下,曲流的 凹岸侵蝕,凸岸堆積,隨著時間推移而變得更加彎曲。當曲流發展到一定程度,河流會自動 裁彎取直,廢棄的彎道形成 牛軛湖。(D點附近)

湄公河支流形成的曲流與牛軛湖

湄公河平原和三角洲

瀾滄江-湄公河流出北部山地和丘陵後, 因地勢變得平坦,河流從上中游帶來的泥沙大量沉積,形成湄公河平原。 (D點附近)

湄公河平原

湄公河注入海洋時,流速減慢,所攜帶的泥沙在河口沉積,形成湄公河三角洲。這裡是東南亞的魚米之鄉,也是越南最富庶的地區。

湄公河三角洲衛星影像(位於圖F點附近)

喀斯特地貌

中國南方地區喀斯特地貌分布

喀斯特地貌的發育過程示意

風成地貌

中國西北地區部分風成地貌分布

風蝕地貌

地面物質在風力作用下脫離原地, 稱為風蝕作用,風蝕作用包括 吹蝕作用和 磨蝕作用。

風吹過地面時,帶走細顆粒物,造成地面的破壞;挾帶沙粒的風吹過地面物體時,風中運動的沙粒對經過的物體進行磨蝕,造成地面物體的破壞。

由風蝕作用形成的地表形態,叫作風蝕地貌。被風長期吹蝕的岩石或土體,呈現出千姿百態的形態,被形象地稱為風蝕蘑菇、風蝕柱、風蝕壁龕等。

風蝕作用還可以形成風蝕殘丘、風蝕溝槽等。

風蝕地貌類型

風蝕蘑菇:在荒漠地區,大的沙粒對岩石下部磨蝕嚴重,常常把岩石磨蝕成蘑菇狀。

風積地貌

風中挾帶的沙粒,在風速降低時沉降在地面,所形成的各種地表形態,就是風積地貌。

風積地貌主要以各種形式的沙丘呈現。新月形沙丘是其中的基本形態,因平面形態如一彎新月而得名。

新月形沙丘示意

新月形沙丘 迎風坡坡形微凸而平緩,背風坡坡形下凹、坡度較陡;兩側有近似對稱的兩個尖角,稱為新月形沙丘的兩翼,兩翼延伸方向指向下風向。

形態各異的沙丘

黃土地貌

世界主要黃土分布區

黃土塬為頂面平坦寬闊的黃土高地,又稱黃土平台。 塬的成因多樣,或是在山前傾斜平原上黃土堆積所成;或是河流高階地被溝谷分割而成;或是在平緩分水嶺上黃土堆積形成;或是在古緩傾斜平地上由黃土堆積形成;或是黃土堆積面被新構造斷塊運動抬升成塬(稱為台塬)。

黃土墚為長條狀的黃土丘陵。 是黃土堆積過程中溝谷侵蝕發育的結果。

黃土峁為溝谷分割的穹狀或饅頭狀黃土丘。 由黃土梁侵蝕演變而成;孤立峁或者是黃土堆積過程中侵蝕形成,或者是受黃土下伏基岩面形態控制生成。

大自然真美,無論是大海還是沙漠、高山還是峽谷,都是美不勝收。嵇少丞老師整理了一系列構造地質學的科普文章,不僅涵蓋了鬼斧神工的地質之美,還對其地質成因等。

1

............

愛走彎路的河流

美國Arizona州大峽谷,Colorado河

這些蛇樣扭曲的河道,叫曲流,特別常見於沖積平原。在基岩出露的山區在一定構造條件下,亦可形成曲流。

美國大峽谷的Tatahatso Point

流水的沖刷搬運能力與流速有關。在稍有彎曲的河道上,水流形成螺旋狀前進的環流,使得流速銳急的主流沖向凹岸,這樣凹岸就經受強烈的侵蝕。相反,在凸岸因為水的流速降低,有利泥沙在此處不斷堆積,凸岸越來越凸,而凹岸越來越凹。上述過程反覆不斷,河道就變得十分曲折。

北美Rocky_mountains的曲流

月牙湖的形成機理圖

2

美麗的沙漠沙丘

非對稱的沙丘, 指示風向從右到左吹來

在風力的作用下,沙子不斷往沙丘上加積,沙丘增大,背風坡的沙粒因超過臨界角度(休止角),發生重力垮塌,沙子下滑,渦流將其再吹向沙丘兩側,繼續生長兩翼,典型的新月形沙丘最終形成。

縱向沙壟

沙丘兩側不同的地質過程圖解:

沙丘的延長方向與起沙風合成風的方向基本平行,呈長條壟狀展布,可達數十千米長,幾十甚至上百米高,幾百米寬。沙源豐富時形成復合型縱向沙壟, 照片上看久像玉米棒的表面。

星形沙丘或金字塔形沙丘

星形沙丘的成因複雜,一般認為是在地形較複雜的地區由多風向風沙流長期作用的結果。

非洲納米比亞的沙丘

風把易碎、軟弱的岩層逐漸磨蝕而走,留下孤立突起的堅硬的岩柱,即風蝕柱;如果風蝕柱的頭大根小、形似蘑菇,我們就叫它為蘑菇岩。這些就是所謂的風蝕地貌。中國的風蝕地貌主要分布區在青海柴達木,南疆和田、羅布泊,東疆哈密、吐魯番,北疆克拉瑪依附近地區。

風蝕作用形成的蘑菇岩

風蝕作用形成的石林

風蝕作用形成的蘑菇岩

風蝕作用形成的「博士帽」, 所幸不是綠色的。

風蝕作用形成的天生橋

石柱與石蘑菇

石蘑菇

3

搖搖欲墜的風動石

風動石

往往呈等軸狀、巍然地臥在其他岩石上面,兩者之間的接觸面積很小,看上去很懸、很險、隨時都有可能傾倒的樣子。

極個別情況下,大風襲來,巨石微微晃動,發出響聲,故名為「風動石」。人推是否亦會輕輕搖動,完全取決於石塊的體積。

澳洲的風動石

風動石突然像刀切西瓜一樣被分成兩瓣,切口原來是一張裂隙(節理)

大多數風動石是原地成因的,即通過差異性風化、剝蝕而來。堅硬的、難風化的、不破碎的、裂隙少的岩石留存下來,而壓在其下的軟弱的、破裂多、易碎的、易水溶的岩石被剝蝕搬運而去,隨著上下岩層之間的接觸面積越來越小,景觀就越來越奇。

英國快倒的風動石

加拿大東海邊的風動石

4

自然金塊(狗頭金)

澳大利亞的狗頭金

狗頭金是天然產出的,質地不純的,顆粒大而形態不規則的塊金。它通常由自然金、石英和其他礦物集合體組成。

有人以其形似狗頭,稱之為狗頭金。有人以其形似馬蹄,稱之為馬蹄金;但多數通稱這種天然塊金為狗頭金。

5

千層薄餅岩

千層岩與潮湧洞

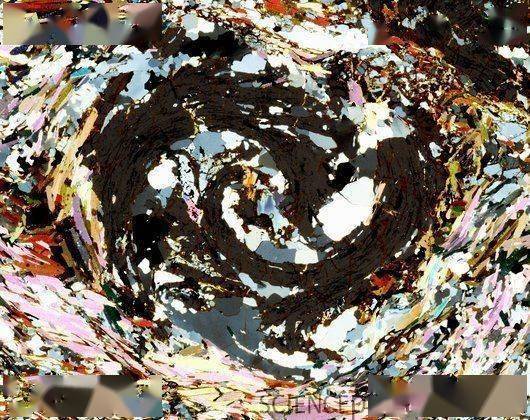

千層薄餅岩其實是一種產狀水平的、薄層狀的石灰岩與泥岩或頁岩互層的沉積岩。在垂直剖面上看,從下到上,一層突出的石灰岩之後是一層凹進去的泥頁岩,之後又是一層突出的石灰岩,再是一層凹進去的泥頁岩 .......彼此重複。

石灰岩的光學顯微照片,其中有許多海洋生物骨骼

6

浪噴泉

Quobba的浪噴泉

夏威夷, Kauai的 Spouting Horn 浪噴泉

由強風驅趕著海水強力湧進喇叭形洞穴(例如、溶洞),然後從海岸陸地上的出口噴射天空,有的高達幾十米,射到空中的水柱由於壓力劇減,頓時化作水泡氣霧,繼續翻滾騰躍,陽光下煙靄霞影,掩映如錦,景象蔚然壯觀。

天女散花

浪噴泉的形成機理:

外海的巨浪滾滾而來,海水驟然湧進L形洞穴。

Savai i島的Alofaaga 浪噴泉,又稱之為 Taga浪噴泉

8

繩狀熔岩或火山繩

世界上有一種繩,不是棉做的, 不是麻做的,不是竹篾做的,也不是鐵絲做的,而是石頭做的,我們不妨稱之為石繩或繩石。與其他繩不同,石繩不能彎、不能折,岩石般的堅硬。

世界上最大規模的玄武岩噴發不是出現在陸地,而在海底的大洋中脊,洋中脊向兩邊擴張得越快,玄武岩噴發就愈多。

在地質學上這種石頭稱之為繩狀熔岩或火山繩,是火山岩漿噴發出到地表,順坡而下,冷卻表皮收到內部尚未凝固尚在流動的岩漿的作用下,推擠、扭動、捲曲而成,似波狀起伏,或似繩索盤繞鋪地,或似未疊床單。

多像褶皺的床單

這張照片最能說明石繩是如何形成的

9

美鑽背後地球傷疤

加工後的Cullinan 金剛石 (Tower of London)

璀璨的鑽石,最得女人的厚愛。鑽石是唯一一種集最高硬度,強折射率和高色散於一體的寶石品種,任何其它寶石品種(藍寶石、翡翠、和田玉等)都是不可比擬的。

俄羅斯西伯利亞東部的Mirny金剛石礦,邊上發展成一個城市。

俄羅斯西伯利亞的東部有個叫Mirny的金剛石採礦坑,直徑達1200 米,深525米。自1955年在這裡發現金剛石礦,到2001年采完,從這個礦坑裡共采出金剛石2000公斤,其中最大的金剛石發現於1980年,為342.5克拉。平流空氣途徑礦坑,流面必然向下彎曲,直抵坑底。所以,不允許飛小飛機和直升機低空飛越礦坑, 因為礦坑會把飛機吸進去。

鑽石礦的開採過程中,需要謹小慎微,不能使用炸藥,以確保礦石中鑽石原石顆粒完好無損。否則,開採不當會導致嚴重的經濟損失。

9

地陷

Guatemala市的地陷

湖水漏了,漏進地下河流。

上圖:漏後; 下圖:漏前。

這幅漫畫很好地說明了地陷發展的三階段:

老牛:這難道是我踩的?

國外製作的地陷構造圖解

地陷(航拍照片,紐西蘭Otago北部, 石灰岩地區)

草原上的地陷

10

石爛就像剝洋蔥

澳大利亞「魔鬼大理岩」(花崗岩)

澳大利亞「魔鬼大理岩」(花崗岩)

自然界有兩種極其重要的地質作用,一種是造山作用,另外一種是去山作用,前者形成高聳的山脈與山鏈,後者把高山夷平,兩者都是非常緩慢的過程。

澳大利亞「魔鬼大理岩」(花崗岩)長麵包, "烤的火候正適,黃黃的,想咬一口」。「麵包」還被切了一刀。

澳大利亞球狀風化的花崗岩與可愛的袋鼠

情人之間互表衷心常用一句話就是:「海枯石爛不變心」。其實,在地質的時間尺度里,海也會枯,石亦可爛。石爛就像剝洋蔥,越剝越小,越剝越圓,硬心在中央。

石麵包(法式)

澳大利亞「魔鬼大理岩」(花崗岩)

澳大利亞「魔鬼大理岩」(花崗岩)

開裂、剪錯的石球,叫公母石怎樣?譚老師地理工作室綜合整理

砂岩的球狀風化

11

送給美女的「巧克力山」

巧克力山

在菲律賓的保和島(Bohol Island)中部,有1268座巧克力山,其形狀就像放大了的巧克力顆粒。這些巧克力山上長滿了植被,主要是當地的一種茅草、野生甘蔗、菊花和一些蕨類植物。

這些植物的顏色隨季節、氣溫、雨量變化而改變:春天嫩綠、夏天深綠、初秋蛋黃、深秋黃紅。旱季,則變成棕褐的咖啡色,更像巨大的巧克力被上帝巧妙地排擺在廣袤平原上,巧克力山這個令人垂涎欲滴的名字由此而來。

12

岩橋相會

美國猶他州的國家公園,有2000多座石拱門橋

岩橋就是自然界由風化剝蝕(溶蝕、風蝕)等地質作用在岩石中形成的地下河與溶洞經部分崩塌後殘留的頂板橫跨陸地(陸岩橋)、海水(海岩橋)的拱橋狀地貌,兩端與地面連接,中間懸空而呈橋狀。

立體交叉岩橋

快要斷掉的岩橋,即將失去的一大自然景觀

英吉利海峽的杜德爾岩橋,海岸邊的礫石很漂亮

對比上圖與下圖,你便知道岩橋也倒塌。這就是澳大利亞的倫敦岩橋,原來有雙拱,造型十分壯觀。在1990年的1月15號,靠近海岸的那一拱洞突然崩裂,使兩位遊客瞬間置身兩座分離的小島之上。

13

大山如何瘦身

赤裸裸的扒光山,美國加州Yosemite國家公園。

扒光山讓我想起香港人所說的「扒光豬」,意思就是有人在香港因為熱把衣服一件件脫掉,最後赤裸裸、光溜溜。

山會通過一層層「扒皮」達到「瘦身」,這一層層「扒皮」的過程在地質學上就叫做層剝。

山體的層剝作用機制示意圖

山抬升得越高,距離地球中心的距離越遠,抬至地表的岩石由於壓力減少必然發生膨脹伸展, 形成所謂的卸載張破裂,它們總是平行於地形,或者說張應力出現在垂直於地形面的方向上。

然後雨水、地下水、酸雨、空氣以及各種微生物等沿著上述的張性破裂侵入, 結果產生由表及里, 層層風化剝離的地質現象,就像剝饅頭皮一樣,山體逐漸瘦身,表面變得光滑滑、赤裸裸的。

典型的岩石剝皮構造

14

火山彈

火山彈

處於地球深處岩漿房的高壓岩漿快速上升到地表,因壓力劇減,直接噴射至高空,熾熱的岩漿及其包含的固體岩塊,划著一道道美麗的弧線,在飛行過程中快速冷凝,然後重重地摔落地面,就像大炮打出去的炮彈,故稱之為火山彈。

噴發的火山,火山彈劃出一道道黃紅色弧線,分外美麗。

落地後還沒有冷卻透的火山彈, 可以把青草燃著。

火山的主要特徵,黑塊為火山彈。火山灰可以飛揚幾百公里遠。

由於流體動力學的原因,火山熔岩在空中快速飛行過程中,還會作自身的旋轉運動,一邊飛行、一邊旋轉、一邊冷卻, 於是就形成流彈形,麻花形、紡錘形、橢球形、陀螺形、牛角狀等形狀,如果在撞擊地面那一霎那,熔岩還沒有徹底冷卻凝固,火山彈就可能被摔成餅狀、牛糞狀或呈其他的不規則狀。如果地面堅硬,在撞擊地面那一霎那, 熔岩已經冷卻凝固,火山彈則會摔得粉身碎骨。

在飛行過程中旋轉的火山彈

玄武岩火山彈中的上地幔橄欖岩包體,綠色礦物為橄欖石,黑色礦物為輝石。橄欖岩被玄武岩漿從地下40-60公里深處帶到地表。

15

錐形山

美國北卡羅來納州領航山(Pilot Mountain)的照片,圓圓的錐台狀的山頂上突兀一個先白後綠的圓頭,白的是堅硬的、變質石英岩,綠的是植被。石英岩因其抗風化能力強,故能長期殘留山頂。估計此山亦是一個向斜構造,不過山頂僅殘餘一個由石英岩構成的向斜軸部。

16

大洋漂石

一個名叫Fredrik的澳大利亞人在南太平洋湯加國的瓦瓦烏(Vava』u)島西側洋面上駕著一隻遊艇,他簡直不敢相信自己的眼睛,前方出現一遍幾公里長的、銀色的沙灘,而地圖卻沒有任何島嶼。駛近一看,原來是海面上漂浮著一層白色的石頭。

這種石頭在地質上叫「浮岩」,是含很多空隙、具泡沫結構的火山噴發岩。因為大多數空隙是孤立、封閉的,石頭的比重所以比水還輕,故能浮於水面。

遊艇開過的印子,說明「沙灘」的確是漂浮水上的石頭

Fredrik不是地質學家,但是他意外的發現震驚了地學界,因為其科學意義非同小可。Fredrik照的相片曾在海外地學家中瘋傳。

17

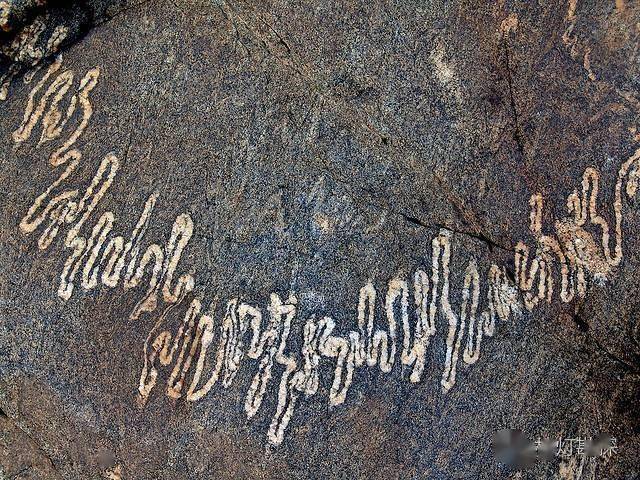

石頭寫字

人類把字寫在紙張上,而石頭把字寫在大地上。

大地為紙,石頭寫個大S

石頭寫的小S

拿座山頭寫個字母 Z

石頭寫的字母 W

石頭寫的字母 M

石頭寫的字母 N

石頭寫的字母 V

石頭寫的字母 N

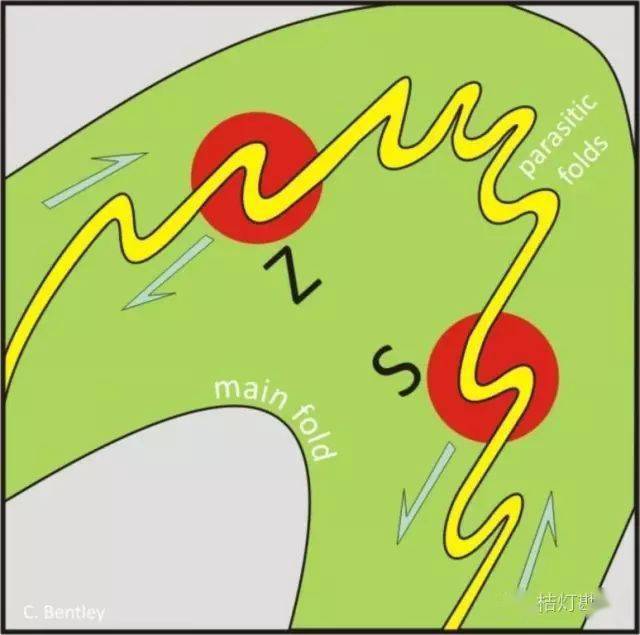

兩個大陸匯聚、碰撞、擠壓,使得岩石形成褶皺,褶皺分成許多級別:一級、二級、三級……大褶皺中套小褶皺,小褶皺中套更小的褶皺……在大褶皺的不同部位,小褶皺(又稱寄生褶皺)的形態不一樣,在背斜褶皺的頂部出現「M」形褶皺,在向斜褶皺的底部出現「W」形褶皺,在左右兩翼各出現「Z」和「S」形的褶皺,這就是構造地質學上著名的Pumpelly準則。

Pumpelly s Rule圖解

(黃色層表示弱岩層,形成寄生褶皺)

寄生褶皺一般出現在軟弱成分層中。據寄生褶皺的位置,構造地質學界判別局域大褶皺的存在。尋找褶皺是石油勘探工作的一項重要任務,因為石油幾乎總是出現在背斜褶皺的頂部。

18

帶眼睛的石頭

石上有眼,睛瞳炯炯,千古絕倫

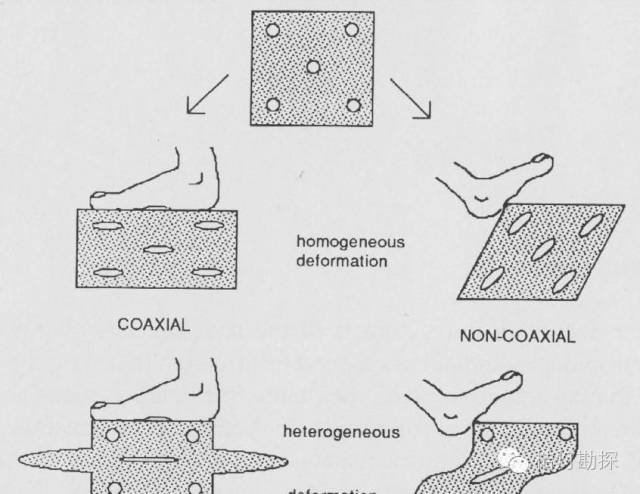

石眼是岩石塑性變形的結果。原先的圓球物質被構造應力壓扁拉長成為橢球,形狀很像人的眼睛,故稱之為石眼。 因石眼的化學成分和結構不同於周圍基質岩石,故具不同的顏色而突顯出來。

應變的兩種端元類型

石眼猶如在細膩的石頭上天然鑲嵌了圓形或橢圓形的物質,翠綠相間,色澤亮麗,質地細嫩晶瑩,天生麗質,含蓄高雅

19

地球的鐵石心腸

雖然現在「鐵石心腸」, 當初也曾「溫柔隨和」、「柔情似水」。環境決定一切。

這是常見一種地質形變現象。本來岩石中含有不同強度的成分層,在構造擠壓過程中,那些柔弱岩層與周邊岩石一起塑性變形,形成一系列極其不規則的褶皺,貌似動物的腸子。構造地質學形象地稱之為腸狀褶皺。

如果把那些石頭腸拉直、展開到變形前的長度,我們就可發現這些岩石經受的縮短量竟然高達百分之幾千,原來巨大的堅硬的山脈被壓短如此之多,地質作用如此神奇!

20

不疊被子的地貌結構

褶皺在水平地表的行跡

構造地質學界提出的阿爾卑斯山脈的褶皺模式,就像床上未疊的被子

航空照片上的褶皺形態

平臥褶皺,多像疊褶起來的被子

22

岩石中的風火輪

岩石中的「風火輪」

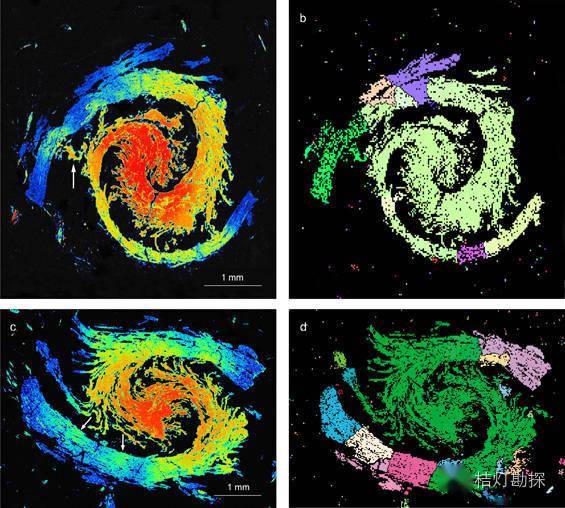

(a-b) 石榴子石中Mn含量分別圖,從紅到蘭Mn含量降低。

(c-d) EBSD晶格定向填圖。

岩石中的「風火輪」

由Mn含量變化圖指示的石榴子石生長與旋轉歷史

岩石中「風火輪」

岩石的「風火輪」

22

石頭中永不消逝的電波

鹽湖面上的差異性溶解造成的現象,難溶的物質形成正突起。

在漫長的地質過程中,如果上面再沉積幾層這樣結構的岩石,在剖面上就形成「心電圖」那樣的波形。

台灣海岸的蜂窩石以及其他岩石中蜂窩構造也與選擇性溶解有關,即是一種縫合面。

23

壺穴奇觀

壺穴是一種有趣的、極具觀賞價值和科學意義的地質構造,以光、曲、滑、漏、透、空為特徵,是長居河灘、大得不能移進室內欣賞的、精美絕倫的天然奇石。

壺穴之間可以相互合併,形成複雜的形態。

壺穴是由水流攜帶亂石、砂子對原先小幅低凹之地(例如,節理與層理交界處)岩石進行研磨、摩擦、刻劃、撞擊等過程形成的。