跑步一直以來都是很多人喜愛的運動。它簡單易上手,不受年齡和場地的限制,成為了許多人保持健康的首選。

但跑步雖好,卻也需要講究科學的方法。否則,可能會帶來傷害。

有位醫生跑友分享了一個案例,非常值得大家警醒。

岳生的跑步之殤

岳生曾是一名資深的跑步愛好者,12年來,每當夜幕降臨,城市的喧囂逐漸退去,岳生便身著運動裝,腳踏輕盈的跑鞋,踏入那條早已熟稔於心的跑道。

夜風輕拂,星光伴跑,對他而言,跑步是生活的必須品,一天不跑就說不出的難受。

他堅信,跑步是他保持活力、遠離亞健康狀態的秘訣。

每天跑步是他的信仰,他同時也是一名「數據控」,每個月跑量必須達到300公里,馬拉松季更是要堆到400-500公里。

但正是這份堅持讓他在一次馬拉松比賽中遭遇了意外。比賽當天,岳生像往常一樣充滿信心地出發,享受著奔跑帶來的酣暢淋漓。但就在即將越過終點的時刻,他感到膝蓋一陣劇痛,不得不被迫停下腳步。

賽後經過詳細的核磁共振和X光片分析,醫生髮現岳生的膝蓋半月板幾乎全部磨損,膝關節內部的軟骨層已變得極其薄弱。

而更為嚴重的是,他的髖關節也出現了明顯的磨損痕跡,這些問題嚴重影響了他的日常活動能力。

醫生對岳生的檢查結果不容樂觀,他強調:岳生的情況並非個案,來醫院就診的有大量類似的跑步愛好者,跑步姿勢的不當和過度的運動負荷是導致這些損傷的主要原因。

這些跑者和岳生一樣,長期跑步,但跑步姿態偏差,加之對跑量和速度的過度追求,沒有休息,加劇了膝蓋和髖關節的磨損。

醫生特別提醒:過度的跑步不但沒有達到鍛鍊效果,反而給身體帶來了嚴重損害。有些跑者在受傷後不但不選擇治療,反而認為「跑步不受傷,那和走路有什麼區別?」。面對小傷反而奉行「以毒攻毒」,結果越跑越傷,小傷變大傷。個別跑者非但從此不能再跑步,有些則只能人工關節置換或坐輪椅康復。這樣的跑步真的得不償失!

科學跑步的重要性

研究顯示,與久坐人群相比,健身跑者的關節炎發生率顯著降低,前者達到了10.2%,而後者僅有3.5%。這些數據無疑說明了跑步作為一種運動對身體健康的潛在益處。

但是需要注意的是,這其中的前提是以科學的方式來進行跑步。錯誤的跑步姿勢和過大的運動負荷常常是導致關節損傷的主要原因。這就像是一把雙刃劍,既能促進健康,也可能在無形中埋下隱患。

科學跑步應該成為每個跑者的基本準則:

1、合理的運動量是保持健康的關鍵

跑步並非一旦開始就要拼盡全力,相反,我們應根據自身的身體素質和健康狀況量入為出,逐步增加訓練強度。以實現挑戰自我為目標,而不是盲目地追求速度或里程。

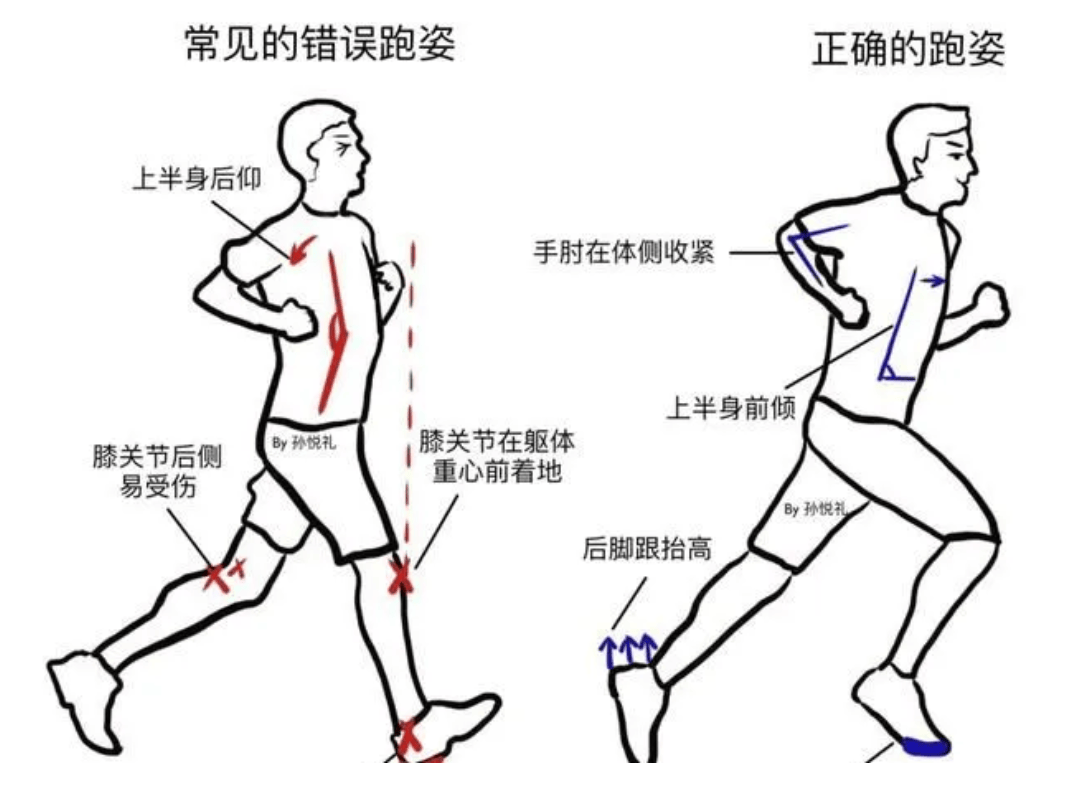

2、對跑步技術的掌握同樣重要

正確的跑步姿勢不僅能有效提高訓練效果,還能大幅減少受傷風險。每一次落地,身體都會承受數倍於自身的衝擊力,因此,保持正確的姿勢能夠幫助分散這些壓力,避免對膝蓋、踝關節等部位的過度磨損。

3、休息與恢復也是科學跑步的一部分

我們的身體不僅需要通過跑步來鍛鍊,也需要通過休息來恢復。適當的休息能夠幫助身體修復損傷,增強肌肉與關節的韌性。因此,建議跑一休一,或每跑兩天至少休息一天,以此讓身體得到緩衝和恢復。

正確的跑步姿勢

正確的跑步姿勢對於避免運動損傷至關重要。跑步時,身體應保持適度前傾,避免過度傾斜。上半身自然挺直,雙臂放鬆以90度角擺動,手掌輕握,不要攥拳,形成順暢的節奏有助於減輕下肢的負擔。

腿部動作上,膝蓋微屈,腳掌落地時從腳跟過渡到腳尖,用前腳掌推地而起,步伐輕盈而緩和,減少對關節的衝擊。

注意步幅不要過大,保持合適節奏十分關鍵。過大的步幅會增加膝蓋的負擔,導致軟骨磨損。為了確保有效的恢復,每次跑步後建議進行充分的伸展運動,特別是對於腿部肌肉群,以維持其彈性和力量。

另外,一雙合適的跑步鞋在跑步中起到至關重要的作用。不同的足型對跑鞋的需求不同,比如內翻足、正常足及外翻足,這些都需要在選購跑鞋時加以考慮。

選擇跑鞋時,除了試穿舒適外,應根據自己的足型選擇相應類型的鞋子以提供適當的支撐和保護。

岳生的經歷提醒我們,跑步雖好,但必須科學進行。

過度追求跑量和強度會對身體造成巨大的負擔,尤其是對關節和肌肉。過度訓練不僅不會提升體能,反而容易導致疲勞積累,誘發傷病。

希望每一位跑步愛好者都能科學跑步,享受健康生活的同時,遠離運動損傷。

你跑步有受過傷嗎?你是怎麼安排跑步的?歡迎留言分享!