近些年來,關於女性主義的討論變得越來越多。

越來越多的影視作品開始聚焦女性視角,也有更多大女主題材走進大眾視野。

最近的豆瓣電影口碑榜上,就出現了這樣一部。

全片沒有直接的、血腥的畫面,但在她們的描繪中,卻無處不存在著猙獰與陰暗。

今天,就來聊聊「她」——

無名姐妹The Janes導演: 蒂婭·萊辛 / 艾瑪·皮爾德

主演: Abby / Judith Arcana / Heather Booth / Richard J. Daley

上映日期: 2022-01-24(美國) / 2022-06-08(美國網絡)

片長: 101分鐘

豆瓣8.7,HBO出品,曾入圍過奧斯卡最佳紀錄長片短名單。

這是一部很平靜、卻又不斷掀起內心巨浪的影片。

很難想像,63年前的芝加哥,墮胎是違法的。

醫生幫助意外懷孕的女生終結妊娠,不是行醫,是單純的犯罪行為。

在當時,女人只有結婚了才可以戴上子宮帽(一種避孕措施) ,或者才能從醫生那裡拿到處方箋,拿到避孕藥。

未婚的女性們要想拿到避孕藥,只能去超市裡買個廉價戒指,編造已婚,矇混過關。

但如果你想墮胎,那只有另尋出路。

冒險一點地, 尋求黑手黨幫忙,支付昂貴的費用。

價位分從雪佛蘭、凱迪拉克到勞斯萊斯,最便宜的「雪佛蘭」,要價也多達500美元。

但女孩們往往會被要求來到偏遠的汽車酒店,全程只能聽見醫生冰冷的三句話——

「錢在哪」、「躺好,照我說的做」、「去浴室」

沒有任何麻醉、任何防護措施,墮胎手術結束之後,留下了流血不停而昏迷的女孩,他們就走了。

而女孩們,需要在一到兩個小時里恢復意識、像什麼都沒發生過一樣,穩穩噹噹地離開房間,回到家裡。

有錢的,會選擇去相對靠譜的私人診所。

但也免不了遇見猥瑣的醫生,在做完手術之後提出無理的要求:

「他可能會向你索吻、他可能會要求抱你或者摟著你睡覺」

還有的醫生會威脅道, 「做完墮胎手術,要服從於我,不行那就給我出去。」

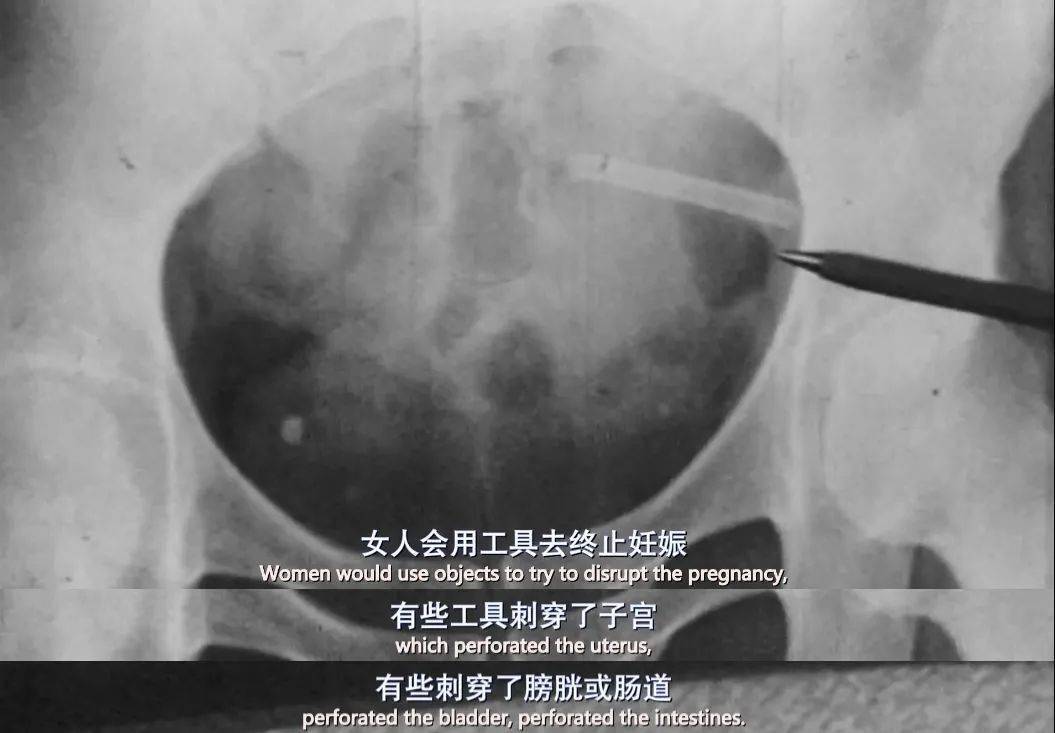

或者 在家使用工具去終止妊娠,用衣架、鐵絲等刺穿子宮、甚至膀胱。

還有人用石炭酸灌入體內,嚴重燒傷。

醫院的急診室,充滿了因感染性流產,而等待救治的女人們。

與此同時,醫院的停屍房,也放滿了一張張美麗而又年輕的面孔。

能夠遇見順利又平和的手術,實際上幾率微乎其微。

每天都會有女人因為墮胎手術而去世,同樣地,死亡的消息也會不間斷地出現在報紙上,但卻沒有一個人,會對她們的死去產生重視。

追根溯源,宗教文化的洗腦與盛行,造就了這種對女性權利的忽視。

芝加哥的大街上,每天都是不斷為人權爭奪、為反戰揭竿起義的人們。

而令人有些心酸的是,這麼多為權利作鬥爭的人們,卻沒有為「墮胎」而鬥爭的人們。

比起獲得法律上的認可,解決時下女孩們的困境更為急迫。

12位女性,就這樣成立了一個「非法」的墮胎組織,名字叫 「珍妮」(Jane) 。

他們偷偷地在地下報刊刊登廣告,在街頭貼海報暗自宣傳……

很快地,「珍妮」的電話被打爆了。

無數的女孩湧進來,迫不及待地想要來尋求「珍妮」的幫助。

她們準備了一張信息卡,需要女孩們填上聯繫方式、醫療細節、孕期、併發症以及過敏史、還有所能夠支付的墮胎手術的金額等。

有年僅21歲,已經育有一個孩子,但只能提供0美元的女孩;

只有16歲的未成年,已經懷孕了16周;

還有需要保持警惕,孩子父親是警察的備註。

再度翻閱這些卡片,總能讓人透過卡片看到這些女孩們迷茫又無助的模樣。

「珍妮」要做的,不僅僅是一場墮胎手術而已,還有對女孩們極致的關懷。

在手術之前,「珍妮」的成員們都會主動邀請她們一起聊天,詳細地介紹手術的流程,和自己曾經進行過的粗暴的手術過程作對比,讓女孩們產生安慰與信任。

與此同時,女孩們也會逐漸敞開心扉,和「珍妮」聊起自己墮胎的理由與無奈。

「珍妮」希望做的,除了能夠幫助他們解決醫學上的難題之外,還希望女孩們能夠真的做到:

「沒必要責怪自己,她們墮胎的原因,都有她們自己的道理,我不是來審判她們的。」

在諮詢結束之後,女孩們會得到一個地址,去到那裡完成人生的一次重大磨難。

特別的是,她們給這個地方起了兩個名字,一個叫 「前線」,另一個叫 「此地」。

「前線」像是等待的候機廳,有零食點心,可以帶上信任的家人陪同,為接下來的手術做好充分的心理準備。

而輪到對應的順序,司機會帶一組女性去到「此地」,結束之後再把她們載回來。

身為司機的成員說到,自己就像計程車司機一樣,一開就是一整天。

而具體的手術費用,完全看女孩們自己的經濟實力,「珍妮」希望她們可以:

「盡你們最大的能力付錢,因為這將幫助到下一個人,幫助那些財產比你少的人。」

因為畢竟在當時,墮胎是一個昂貴的暴利產業。

在「珍妮」里負責做手術的「醫生」,是一位男士。

他承認,自己來做這件事並沒有什麼高尚的思想,純粹是為了賺錢,畢竟能夠賺到的是之前的四倍、五倍之多。

一開始,成員們就覺得他不是個好人,像個演員、騙子,但也是一個聰明、有良心的人。

即便對他不是完全信任,但幸運的是,他的技術很好,對每一個接受手術的女人也很好。

但令人震驚的事情發生了。

他並不是真正的醫生,只是跟別人學習過類似的技術罷了。

所有人都感受到了巨大的背叛,因此前來尋找「珍妮」的人也變得更加猶豫。

她們做出了一個史無前例、最為大膽的決定:

由她們自己,來擔當操刀的醫生。

在當時的社會,負責墮胎手術的醫生從不存在女人。

有的人猶豫了,她們沒有勇氣拿起這把決定命運的手術刀;

但另一方面,她們卻又因此多了一份確信:

這就是女人自己的事情。

時隔大半個世紀後,再度掏出曾經手術的器具,讓她們不免有些激動。

但完成一台墮胎手術,到底需要的是什麼樣的工具呢?

細長冰冷的擴張器,深長又令人恐懼的鉗子,還有一把刮刀。

當這些工具真切地擺在眼前的時候,沒有什麼比沉默更適配此刻的恐慌與驚嚇。

但「珍妮」的存在,實在地給當下無數的女性們帶來了另一種受益一生的影響。

對絕大多數的她們而言,居然是這場「非法」的墮胎手術,是經歷過的最友善、溫柔的一次經歷。

甚至改變了有些人的人生。

其中一位患者,曾經墮胎過兩次。

小時候在修道院長大的她由於長期被修女們虐待,從來不相信女性會在意其他女性。

直到走進「珍妮」的那一天,那些體諒、關心、溫柔、親切,第一次包裹了她傷痕累累的心。

這也是「珍妮」之所以創立的最大意義。

故事的結局,也正如她們一直以來所擔憂、恐懼的那樣,發生了:

有人舉報了她們,身著制服的警察闖入了現場, 參與「珍妮」的她們也都被逮捕了。

萬幸的是,當時的她們等來了最終的勝利。

兩位年輕的女律師控告當地檢察官韋德違反憲法,案件上訴至美國聯邦最高法院,從1969年到1973年,女律師羅伊勝訴。

這就是鼎鼎有名的 「羅伊訴韋德案」, 美國終於取消了墮胎禁令,全美的女性也有了主宰自己子宮的權利。

同時也由於女性墮胎權得到承認,「珍妮」中被捕的所有人得到釋放,免受長達110年的監禁。

「珍妮」也隨即在時間的流逝中,慢慢解散,越來越多合法的墮胎方式得到推廣與認可。

原來屬於「珍妮」的她們,也回歸社會中,或許是母親、律師、護士等等的身份,過回了原本平靜的生活。

她們不過也都是普通的女人,為的不過只是拯救更多女人的生命。

為了這份平等與尊重,她們卻耗盡了這麼多年。

只不過令人唏噓的是,在22年6月24日,美國最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」,取消了憲法規定的墮胎權,全美或有22個州將禁止或限制墮胎。

她們以鋌而走險、以生命換來了珍貴的權利,卻在歷史的浪潮中,再度被推回到了原點。

人類社會本該一往無前的不斷進步,卻偏偏總是在個人權利這件事情上,不斷徘徊,甚至倒退回半個世紀以前。

每年總有大量的電影、電視劇,企圖以有些激烈的視角,讓更多的人意識到女性視角的存在。

但現實總是如此的血淋淋,被忽略、被無視、被抨擊的案例,總是層出不窮。

但我們所期盼的,不過就像「珍妮」那般,

一份溫柔的關心,一句善良的問候,僅此而已。

*本文作者:M

亞洲地區最牛X的影后,她必須排第一

近期最兇殘的生猛限制級,沒有之一

不愧是火了22年的頂流IP,一出手就爽翻!

好片等你一起「在看」

亞洲地區最牛X的影后,她必須排第一

近期最兇殘的生猛限制級,沒有之一

不愧是火了22年的頂流IP,一出手就爽翻!

好片等你一起「在看」