記者| 阿禎編輯|Felicia

今年年初,演員陶昕然帶著媽媽陶躍娣一起參加了一檔原生母女情感真人秀《是女兒是媽媽》。陶昕然回憶起童年被「雞娃」時落淚的備采片段迅速引發熱議。

受訪者供圖

當「控制型媽媽」的形象通過節目碎片拼湊而成,觀眾們好像突然為陶昕然能演活《甄嬛傳》里低眉順眼的安陵容找到了緣由。但如果和陶昕然聊過天,就會發現她與安陵容截然不同。她說自己「不閃躲」,永遠充滿著「小強精神」,都源於母親潛移默化的影響。

「陶躍娣女士是一位很先進的媽媽,她保護了我的稜角。如果沒有她,就沒有現在懟天懟地的陶昕然。」在節目鏡頭未盡的敘事中,母女倆的關係並不像大多數人想像的,充斥著苦澀、埋怨和火藥味兒。

「安陵容唯唯諾諾,而我長滿尖刺」

從陶昕然記事起,家和學校就密不可分。由於父母都是教師,一家人就住在學校家屬院的筒子樓里。學校的操場,是她課內課外的「遊樂園」。每到夏天,操場邊坐著搬來小板凳乘涼的教職工,聊天內容也不外乎學生和自家小孩的成績。

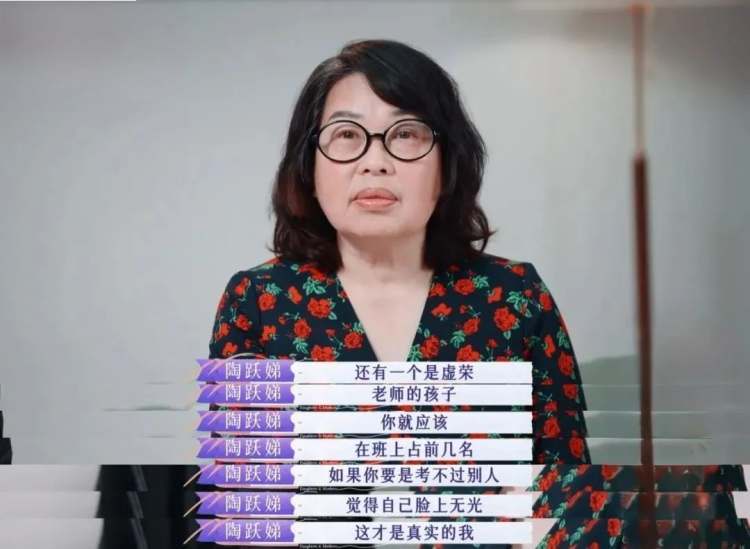

在節目中,陶躍娣將自己對女兒的高要求歸結為虛榮。陶昕然覺得,這源於父母作為教師的慣有思維——教師的孩子,更應該成才。

《是女兒是媽媽》

陶昕然有一個哥哥,從小學起,兩人就背負著沉重的「考試KPI」,並因此組成了堅實的「抗打」聯盟。媽媽的嚴厲不只針對女兒。陶昕然記得,調皮搗蛋的哥哥受罰更多。

儘管已經是他人口中「別人家的小孩」,但兄妹倆仍未達到媽媽的標準。在陶昕然的印象中,媽媽從不拿自己和別的孩子比較,只是不斷提高她的學習目標,除了成績,幾乎沒有別的要求。

《是女兒是媽媽》

在「超越自己」這種無止境的驅動和鞭策下,她的叛逆比潛力更先到來。父母提前為她規劃考上重點高中、大學的道路,然而,從6歲開始學習舞蹈的陶昕然,執意選擇考藝校。

回想起來,陶昕然覺得自己並不厭惡學習,也許「兩位陶老師」(陶父、陶母)換一種教育方式,她可能會如他們所願,順理成章地讀法律、語言等專業。

但從初中時期起,她卻在沉默中反抗——「我一直覺得我是在幫他們學,學得那麼好、那麼辛苦,有一天,我決定不替他們學了。」上課時,她就豎起課本,在底下悄悄看小說。初二以後,她的成績「如願」一路下滑,徹底告別重點高中。

《是女兒是媽媽》

同意女兒讀藝校,是媽媽的首次妥協,但並非最後一次。眼看著女兒每年從藝校捧回一沓沓獎狀,慢慢確信女兒能為自己的人生決定負責後,媽媽不再試圖控制和約束她。

女兒讀藝校時,母女間甚少溝通。媽媽每個月從安化坐班車來長沙一次,幫她洗衣服,怕她吃不慣食堂,還會帶來自家的臘肉、腌菜。媽媽從不過問學校發的獎學金,哪怕女兒可能一周內就全花掉了。

湖南衛視主樓的17層又被稱為「骨幹層」,大三時,陶昕然在這裡實習。她在接待科做實習生,常參與國外電視台考察團接待,還嘗試了與剪輯師一起剪片——她發現自己並不熱愛這份工作,也無法認真鑽研,剪輯片子那三天,她每天都淚流滿面。實習期結束後,陶昕然一個人離開湖南,在北京租好房,通知媽媽她決定留在北京。

媽媽在電話那頭抽泣,但是沒有阻止。掛斷電話,女兒收到媽媽的匯款。「從14歲(上藝校)開始,她就不再左右我的決定了。很感謝她尊重、保護了我,讓我能夠去做自己熱愛的事。」

「知行合一的媽媽,教會我『不閃躲』」

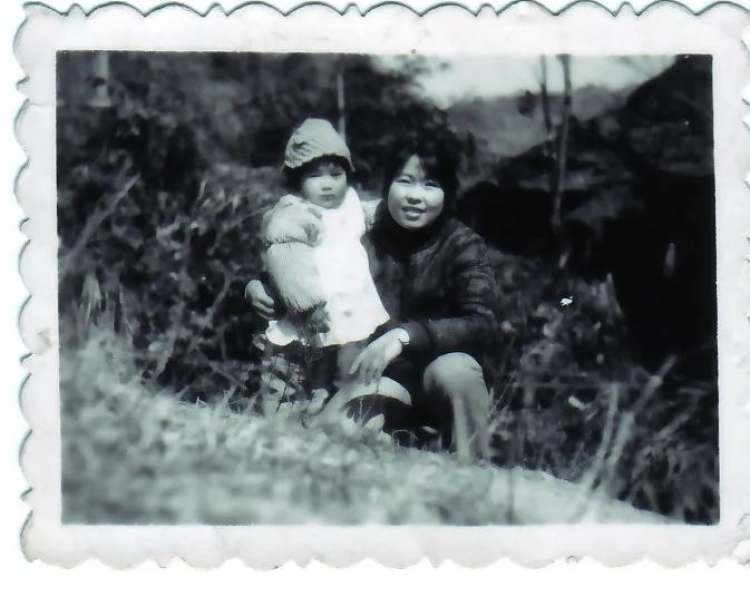

「家裡有一張照片,她穿著一條白色的長裙和一雙時興的白色塑料高跟鞋,梳著長長的麻花辮,特別美。」

在女兒的記憶中,媽媽是一位時髦的語文老師,喜歡穿尖尖的高跟鞋,會把花襯衫扎進包身裙里,燙著大波浪,梳著「一片雲」劉海,時尚、高挑又纖細。

受訪者供圖

她也是個時髦的媽媽,認為女兒從小即可培養氣質和興趣,送女兒學舞。她也會主動了解新興事物,在20世紀90年代的安化縣城,家裡早已用上消毒碗櫃。

最讓陶昕然印象深刻的是,當讀藝校的「抗爭」成功,媽媽做的第一件事是帶她去做了牙齒矯正。那是在25年前,正畸在國內還不流行,費用也很高昂,一副正畸牙套要花2000多元,算得上一筆不小的開銷,但媽媽二話不說就掏錢了。

在藝校讀書時,大部分同學每月的生活費還只有500元左右,陶躍娣就給女兒1000元。儘管丈夫極力反對,陶躍娣也堅定表示:「我就要給她,以後她才不會被男生給的一點好處騙走。」

長久以來,陶昕然都以為媽媽的「先進思想」源於其優渥的家境。直到她倆一起參加綜藝,不曾談及的過往才浮出水面。

節目播出後看到觀眾的解讀,陶昕然去詢問媽媽才知道,「躍娣」並非「超越弟弟」,而是「要弟」(在安化方言中「躍」讀「yào」)。

1962年陶躍娣出生時,家中已有兩個姐姐,後來又有了小妹,最後才盼來了弟弟。在當時農村家庭的普遍認知里,凡事男孩要緊。小妹中途輟學,即使小弟不愛讀書,全家也拚命供他讀書。時代的洪流傾瀉而下,除了拚命向上生長,像陶躍娣這樣的農村女孩,別無他法。

《我的姐姐》

「媽媽最嚴苛要求的,是她自己。」媽媽不僅是單位里的先進個人、骨幹教師,還曾因為喜歡攝影而停薪留職一年,去照相館工作。

陶昕然記憶中的母親永遠是鬥志昂揚的狀態。全家只有媽媽戴眼鏡——在坐月子期間,媽媽為了準備函授考試,徹夜看書,把眼睛「看壞」了。

《是女兒是媽媽》

經歷得越多,陶昕然越發敬佩媽媽:「她是一位知行合一的媽媽,很多人是以麻木的狀態應付子女、應對生活,但陶躍娣不是,她是一個說到做到的人。」

陶昕然考初中時,差點放棄舞蹈,媽媽便堅持每天早晨5點30分起床,一路小跑,送她到舞蹈學校,等女兒練完功,再回去工作——如此堅持了半年多,直到女兒度過厭學期。在陶昕然看來,少有媽媽能如此堅持:「很多父母任由自己平庸、懶惰,卻要求孩子成龍成鳳,這不可笑嗎?」

《小捨得》

「從小媽媽就告訴我,要正直、要善良。她就是這麼一直身體力行的。」前幾年,陶昕然和哥哥聊天,說起小時候家裡的舊衣服總是突然消失,才知道媽媽會定期把衣物送給家庭困難的學生。班裡有孩子買不起作業本,媽媽說她來管,一直到他們小學畢業。

陶昕然說,自己「不閃躲」的個性與媽媽如出一轍。「我覺得只要我無愧於心、正直善良,就沒有什麼好避諱的。所有的人和事,我都敢於直面。」

「母女共居,我教會媽媽『認輸』」

近幾年,陶昕然常跟媽媽說:「不要急,我們可以認輸,認輸沒什麼大不了的。」

陶昕然總是忍不住用「超人」這個詞來形容媽媽,但她很快便自我反駁:「憑什麼要求媽媽是超人?憑什麼要求媽媽事事精細,還不能崩潰?」在她看來,這是一種對母親的綁架。她希望媽媽可以逐漸卸下嚴格的自我要求,放鬆下來。

綜藝拍攝總會有各種狀況。有一回拍攝時間推遲了半小時,陶躍娣忍不住跟女兒打趣:「你們這個行業,工作時間挺彈性的哦!」因為多年來的職業習慣,媽媽格外重視時間和效率。「我會跟她講,不要急,慢慢來。」

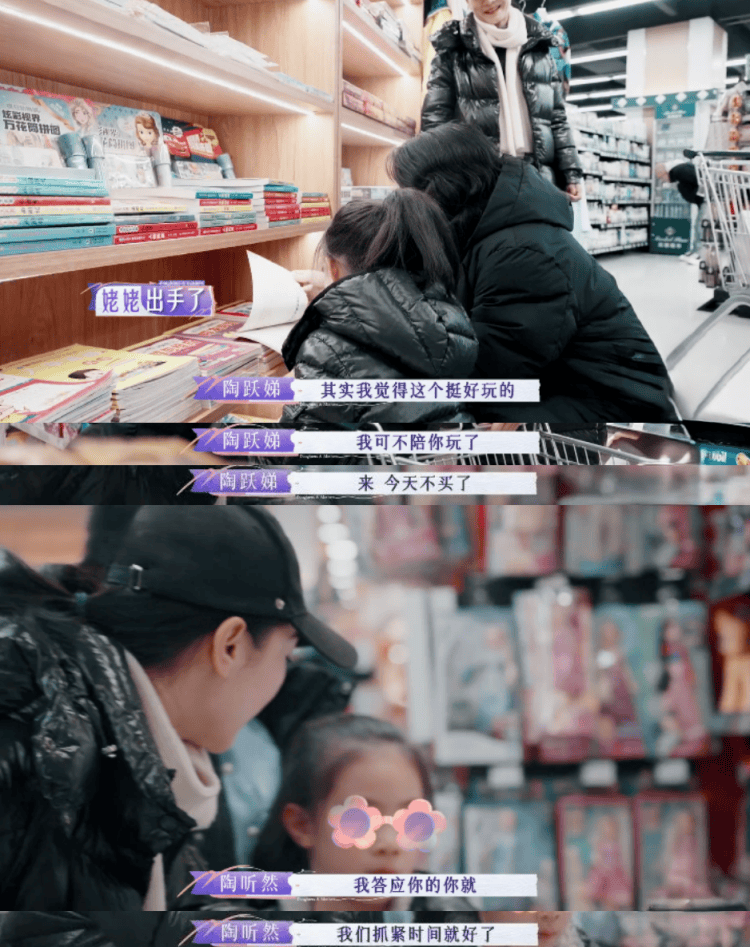

受訪者供圖

某一年,媽媽獨自開車到長沙接女兒回安化過年。200多公里的回程路,中途停車歇息,陶昕然側頭就看到媽媽鬢邊的白髮。儘管媽媽表現得如過去一樣堅韌、好強,但她這時清晰地感覺到,眼前這個看似無堅不摧的女人,正在日益衰老。

陶昕然生下女兒何陶後,晉升為外婆的陶躍娣不放心女兒在北京坐月子,自告奮勇過來照顧她們,三代人的共居生活也由此拉開序幕。過去說一不二的「陶老師」,收起了銳利的鋒芒,但她依舊有著旺盛的生命力與極強的求知慾。

《是女兒是媽媽》

適應北方的氣候、環境後,陶躍娣將自己的生活安排得井井有條。她很喜歡北京,因為這裡的很多事物對她來說都是嶄新的。陶昕然外出拍戲回來,發現媽媽不僅報了養生課,還愛上了玩K歌軟體,每天舉著小話筒在家裡唱歌。

不拍戲的時候,在家裡,母女倆的作息幾乎一致。早上送完孩子上學,她們倆會一起吃早餐、聊天;繁忙時,她們各自做事,媽媽會和爸爸視頻聊天、出門散步、和鄰居嘮嗑;她們偶爾也會一起運動、散步或出門購物。

陶昕然在工作結束後都會儘早回家,爭取多陪陪家人。晚上9點多就是媽媽的休息時間了,而陶昕然也會打開手機的靜音模式,從工作中抽離。

三代人一起生活,摩擦也時有發生。陶昕然和媽媽就此達成一致觀點——不要在沉默中無視矛盾,也不要大聲爭吵。意見相左時,她們在聊天中求同存異。「我們要告訴孩子,世界不只有一種聲音,每個人想法不同很正常。」

《是女兒是媽媽》

雖然一起生活,但陶昕然並不想改變媽媽,她認為:「我們都想對方變得更符合自己的想像,但生活在一起,需要一個自在的狀態,而非強行捆綁。」取代爭執的,是越來越多的相互妥協。強勢了大半輩子的「陶老師」不再執拗,而曾經一度拒絕溝通的女兒開始溫和地指出媽媽的錯誤——「我反覆向她強調,媽媽,我否定你,不代表我不愛你。」

兩年前,就在她們一起生活的家裡,媽媽突發腦梗。這是陶昕然第二次送母親入院了,她突然萬分恐懼:「我可能馬上就要沒有媽媽了。」如今母女談及這段經歷,媽媽依舊感到內疚,但陶昕然只覺得慶幸。

「她常說本來是來幫我的,沒想到給我添麻煩了。我會告訴她:『媽媽,我需要你。』其實還有另一層意思——媽媽,我想照顧你。」

內容:阿禎

編輯:Felicia

排版:楊盼盼

題圖:受訪者供圖