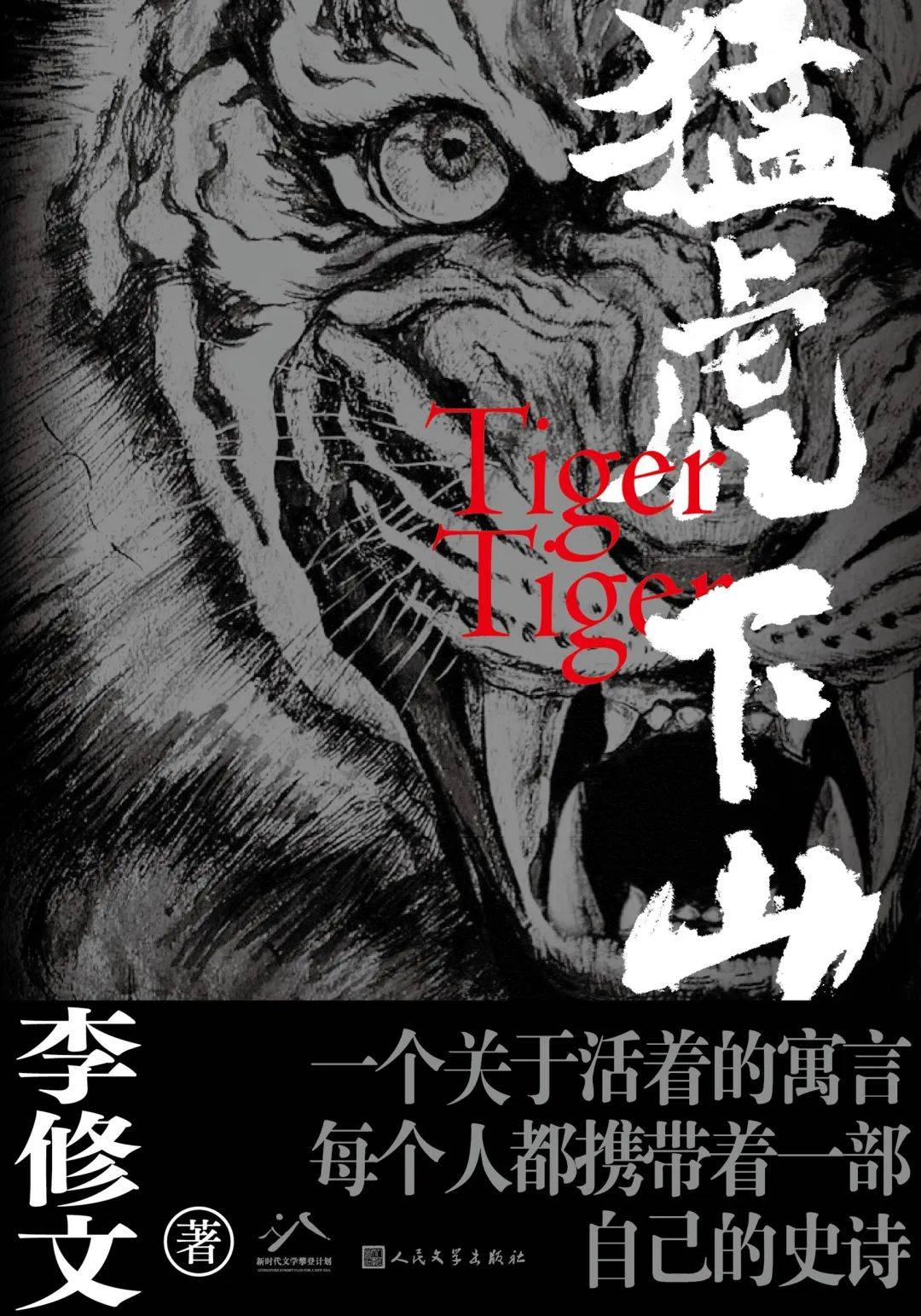

長篇小說是時間的藝術。經過十年的醞釀、無數次起心動念,魯迅文學獎獲得者李修文終於拿出了最新的長篇小說《猛虎下山》。小說講述了一個微小的人變成了猛虎之後,再回過頭來反觀過去的自己、反觀這個世界的故事。

故事發生在上世紀90年代末,鎮虎山下的煉鋼廠正在改制轉軌,大廠的光環黯然逝去,末位淘汰制像高懸在每一個人的頭頂之上。時代的大變局下,生存成為前所未有的危機。作為爐前工的劉豐收也不例外,從前由「工人身份」所賦予的職業尊嚴碎了一地,他發覺自己只是一個永遠在台下鼓掌的人,不可能有坐上台講話的一天。妻子林小莉自始至終也瞧不上他,「丈夫身份」所蘊含的男子尊嚴也碎了一地。千禧年即將到來的夜裡,醉酒的劉豐收遊蕩在空蕩蕩的廠區,聽到了老虎的嘯聲。老虎回來了。

「老虎」和「鋼鐵廠」,自然分別是農耕文明和工業文明的隱喻。自上古宇宙洪荒以來,「叢林」世界裡的人與獸是對立的。人無虎狼之利爪、獅象之力量,千辛萬苦從遠古石器時代走來,途徑青銅時代來到鐵器時代——鐵器恰是農耕文明的主要標誌之一,改造世界的能力是大大加強的。但「虎」依舊是人恐懼的對象,以至於孔子把「苛政」比於「虎」,很自然地賦予了「虎」為人之大害而「苛政(更)猛於虎」的社會政治認知。而能夠打虎的人,則無不被視為拯救一方生民的大英雄。等到步入工業文明,人的力量便全面碾壓了老虎,深山老林不斷出現人的蹤跡,多數老虎也就退縮到「動物園」里成為觀賞的對象了。然而,在工業文明進入到新世紀時,那些被時代拋下的無名小人物們,才發現「叢林」世界從來都是在的——這便是「老虎回來了」的隱喻。

《猛虎下山》這個故事的起源於李修文這些年間去過的許多工業廢墟,煉鋼廠、煉油廠、機械廠。它在小說後記中寫道:「這些工廠全都荒廢了,但是它們都曾希望能通過各種改造迎來拯救,事實上沒有什麼用,最終只能偃旗息鼓。而當年的那批工人,那些承受過痛苦的人們,變成了失蹤者。當我有機會和他們在一起,聽他們像白髮宮女一樣講述著前朝舊事,我還是能夠跟他們深深地共情,原來每個人都攜帶著一部自己的史詩。」在小說里,山下失意的劉豐收上山打虎,在人與虎互相較量中,劉豐收幻想著成為一個老虎,並真實的感受到了做一個老虎的好處:「身著老虎皮,把自己當成一隻真老虎,多好啊:哪怕睡著了,百獸之中,剩下的九十九種,都要繞道而行,不用開會,不用鼓掌,要多清凈自在,就多清凈自在。」真真假假、現實與虛幻的錯雜,形成了一個關於我們存在於世的哲學性隱喻。

寫作之前,李修文還專門前來貴州的水城鋼鐵廠採風,它是三線時期為了「備戰、備荒」建設的。鋼鐵廠地處深山裡,規模不大,廠區被群山環繞。廠區的形態,構成了小說中的想像的故事發生地。在這裡,他跟很多老工人喝酒聊天,了解了鋼廠里那些花花綠綠管子的作用,各個工種與車間之間的生產關係從他們的講述中感受到一種身在火熱年代的尊嚴感。他說:「我是那種寫東西非要找到實證對應的人,哪怕是在寫一個虛構的故事。當我開始為寫作做準備,去採訪時,我恨不得要帶把尺子,去量車間與車間之間的距離,量完了之後,雖然不一定會用得上,但就覺得放心了,這種真實感能驅動我的講述。」

李修文將自己的寫作方式,稱之為「身經」。對此他深有體悟:所謂「身經」,即是自己下手,而非旁觀。李修文講了第一次對「身經」深有觸動的故事:「在十二年前,我在一個電視劇劇組混飯,除了給導演改劇本,別的事情一概不聞不問。突然有一天,製片人布置給我一個任務,每天上山,去給我們的女主演采一束花回來。這個任務讓我覺得屈辱,但也只好領受下來,並因此獲得了意外的機緣:上山下山的路上,我認識了不少人,瘋子、鰥夫、種蘋果的人、一個找孩子找了十幾年的中年婦女等。時間長了,我便跟他們日漸相熟起來,跟瘋子打過架,給胃快疼死的鰥夫買過藥,在蘋果林里採過蘋果花,還給那找孩子的中年婦女重寫過好幾遍她的尋子板。漸漸地,當初的屈辱之感全然不見了,我也接受了這一切——我就該在這條路上,而不該在別的路上;我就該在這群人中間,而不應該在別的什麼人中間。」

回到「身經」,與「旁觀」為敵。李修文在人間趕路,讓人世間的種種遭遇塑造了他及其寫作。他說:「要拿出力氣來,結結實實地活下去,在活里寫,在寫里活,寫什麼人,就去眼見為實,寫什麼地,就去安營紮寨。」在出版《滴淚痣》《捆綁上天堂》兩部長篇小說之後,李修文遍歷生活,做編劇,做電影監製、文學策劃,做作協主席,在大學執教,在路上與各種各樣的人相遇,尋找到屬於自己的語言和句子,然後將眾多「身經」寫進了這部《猛虎下山》中。

編輯:鄭文豐

編審:湯欣健

簽發:肖 嬿