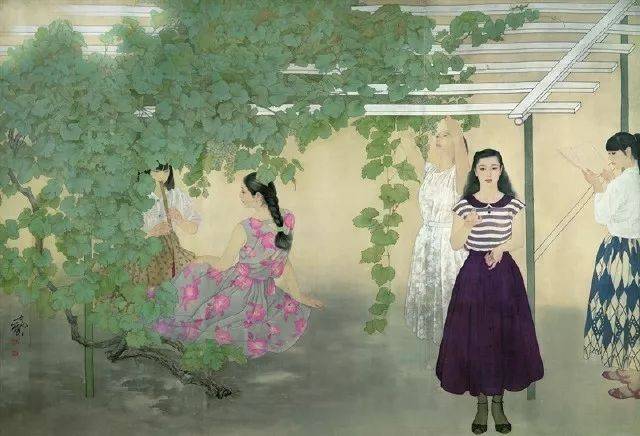

津門網小編:何家英筆下的工筆人物總是讓人百看不厭,儘管歲月流逝,魅力猶存。那些沉靜優雅的少女形象,總有一種超然物外的高潔和涉世未深的真純——

何家英:1957年出生於天津,自幼喜愛畫畫,1977年考入天津美術學院繪畫系學習國畫,1980年畢業後留校任教。曾任第九、第十、第十一屆全國政協委員;現任中國美協副主席、中國工筆畫協會副會長、中國藝術研究院博士生導師、工筆畫研究院院長。

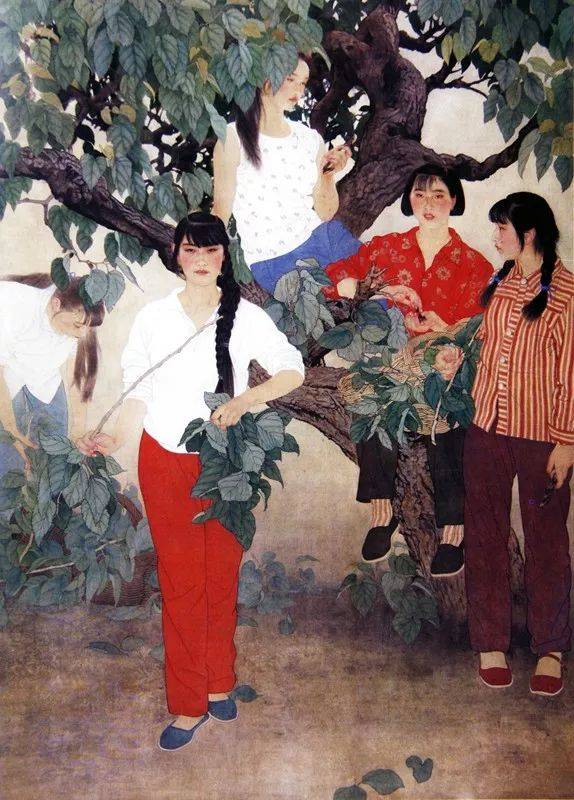

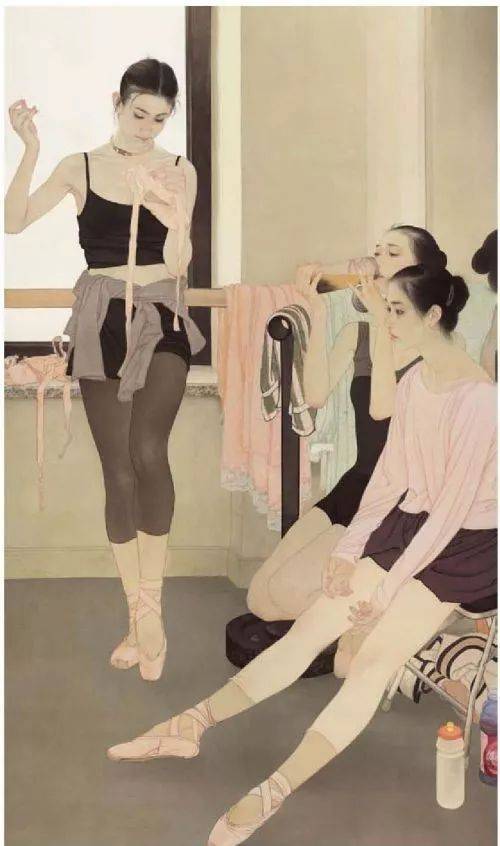

曾獲國家「有突出貢獻的中青年專家」、中國文聯「德藝雙馨文藝工作者」、中宣部「四個一批」文藝人才等榮譽。擅長當代工筆人物畫創作。代表作品有《山地》、《十九秋》、《米脂的婆姨》、《酸葡萄》、《魂系馬嵬》、《秋冥》、《朝*露*桑》、《舞之憩》、《楊開慧》等。

在中國畫界,何家英是一位響噹噹的人物:中國藝術研究院博導、天津美院教授、天津畫院院長,以及不久前當選的中國美協副主席……但這些光環仍不能盡顯他在藝術上的成就和建樹:他的工筆人物畫繼承了晉唐時期中國工筆人物畫的輝煌傳統並有所突破,形成了自己獨特的藝術風貌。

畫到「通」時格自高。他上通晉唐,下銜當代,從中西繪畫中汲取營養;他上通畫理,下接地氣,從生活中獲取創作靈感;他以女性為主要審美對象,在人物形象中注入自己的審美追求和理想;他相信畫品即人品,以才情、格調、心智為支撐,確立自己的繪畫語言……

在何家英看來,畫畫本身就是一種審美理想,也是一種審美選擇。一個人不可能只有一種理想,一種情懷,這就需要選擇。對一個初入繪畫門檻、尚未形成自己審美理想的年輕人來說,常常會藉助別人已有的成果。

譬如,何家英早在中學時代便喜歡黃胄的水墨人物畫,同學拿來一幅《阿娜爾汗》的印刷品,美麗靈動的形象、酣暢嫻熟的筆墨,令他十分著迷,情不自禁地在自己的畫中模仿起大師的風格。一直到他考上天津美院以後,追摹的仍是黃胄和石齊。他的畢業創作《海天歸》、赴葛洲壩體驗生活後創作的《春城無處不飛花》,無論是構圖形象,還是筆墨技法,都可明顯看出黃胄、石齊的影響。

與黃胄、石齊等前輩畫家一樣,何家英始終堅持從火熱的社會生活中獲得創作靈感,這是形成他寫實畫風的一個重要基礎。在葛洲壩寫生時,時值盛夏,熾熱如火,何家英在大壩上遇到一女電焊工,紅紅的面頰,明亮的雙眸,梳著兩條大辮子,顯得那麼質樸、健康、爽朗。他不僅為她畫了速寫,下班後還隨她上了工棚,認識了更多普通勞動者。「那個時代沒有嬌艷,沒有輕浮,有的只是健康樸素的美,只要畫家真心投入,真切表達即可……」何家英仿佛仍沉浸在那個激情燃燒的歲月。

但是時代在變化,當上世紀八十年代初,「傷痕文學」的出現和美術界西風東漸,使學術界思想空前活躍,對「文革」以來人物創作的「紅、光、亮」提出了大膽質疑。何家英開始意識到:人物形象不能僅僅停留在表面的甜美熱鬧上,而應深入人物的心靈世界,豐富畫面的內涵和意境。

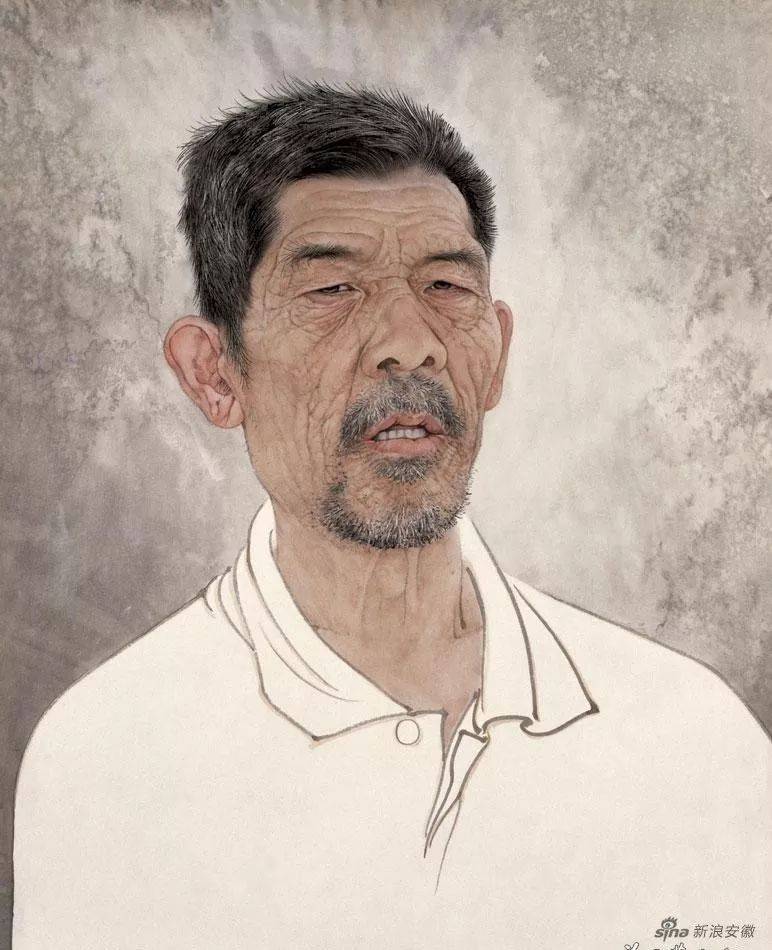

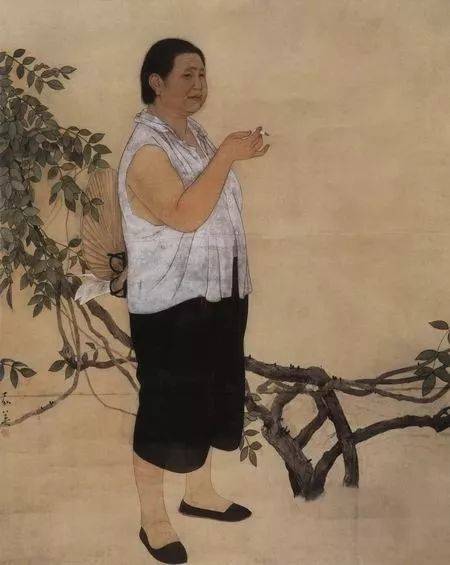

這個時期,他構思創作了第一幅工筆人物畫《街道主任》。這幅根據速寫創作的人物畫,一反「紅、光、亮」,描繪了一位生活中再普通不過的街道胖老太太形象。著名畫家汪國風看了這幅畫後感慨萬千,說:「你畫出了我們這些年想畫而沒畫出的東西。

在何家英最馳名的榮獲全國大獎的作品中,幾乎無一例外是以優雅清純的少女為題材的。

然而,何家英反對在女人和美人之間畫等號。因為女人一旦成為「美人」,其固有的豐富和自然的內涵便被摒棄,代之以矯飾和做作,陷入一種世俗的思維定勢。「不知你注意到沒有,古代和西方名畫中的女人,形象都不是非常漂亮的,她們都被畫家賦予了一種內在的氣質,內在的美,而不是外在的漂亮!」

接通晉唐氣脈,追求高雅品質

立本、吳道子、張萱、周舫等工筆大筆,其畫風雄渾雅健,飽滿充盈、高逸超脫,表現出畫家的不凡才情、格調、學養和直覺的感受。明清以後至「文革」十年,工筆畫逐漸衰落,變得纖弱而萎靡,空洞而匠氣。有評論家認為,現代中國工筆畫在接通晉唐氣脈方面做出突破性貢獻的,當屬何家英。

何家英博採眾長,不僅從傳統中,也從西洋繪畫中汲取營養。他超強的造型能力來自素描速寫的長期鍛鍊;有關形象的觀念來自西歐和俄羅斯巡迴展覽畫派;而光影、空間、透視和質感等藝術手段的運用也受到西畫的影響。「為何有些工筆畫畫得匠氣?因為畫家沒從本質上理解表現對象,缺乏靈性,缺乏度的把握和控制。

工筆人物畫要有境界,除此之外,繪畫語言最為關鍵。語言不應被單純看成一個技巧問題,它以畫家的才情、格調、心智為支撐。瑣碎、僵滯、纖弱、繁縟,這些『工筆病』統統被稱為『匠氣』。它們最終還是『人』的病。我以為,深情、高格需用心養,用心不深,下筆即俗。相反,養心為用,其格必高,格高就有境界,所畫就不小氣。

工筆畫的語言,我體會,上乘是平和、含蓄、不激不厲、不拋不露,它是中庸有度的,要去除瑣碎,有大的感覺,故要有主勢,有整體的韻律;要有筆意,使之有生機;既要堅實,又要靈透。除此之外,其意境還應從人物造型本身生髮,從造型中體現出一種引人入勝的韻致,通過眼睛揭示出人的精神本質。」