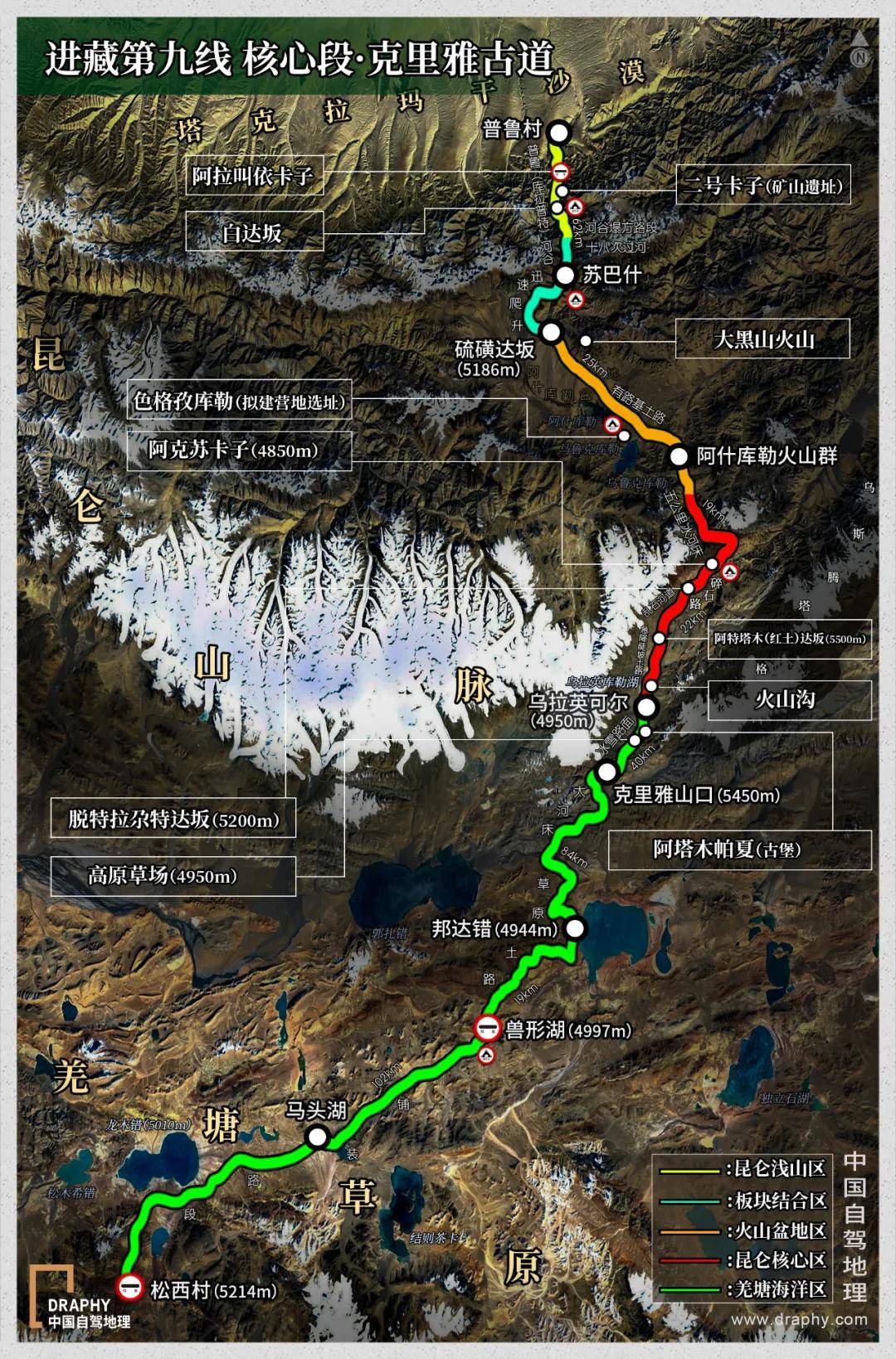

失聯第4天,克里雅穿越現場真實記錄(附路線圖)丨進藏第九線勘路(3)

4天360公里

往往日均公里數越少

就意味著道路越不尋常

這次5月下旬開始的進藏第九線·克里雅勘路

的確是一波三折

先是受疫情影響,出發時間延後

再是受降雨影響

在離開普魯村後的崑崙淺山地帶

塌方、落石把路給堵了

隊員們一路「修路」

生生把行程耽擱了2天

後來老邁狼總結道——

前兩天重點:

過普魯河18次,冰河床1次

塌方段2次,落石段5次

(特點:險+累)

第三天重點:

沖硫磺達坂和阿什庫勒達坂

尋找火山口、阿什庫勒湖、馬魯克庫勒湖

海拔維持在4800-5200米之間

(特點:高反+寒冷)

那麼,在失聯第4天

克里雅穿越最關鍵的這一天

他們又是怎麼度過的呢?

2020年5月20日~24日實測克里雅最新路況

製圖@《中國自駕地理》

前情回顧

5月22日傍晚,新疆的夜幕還未降臨,疲憊不已的車隊趕到阿克蘇卡子,結束了當天的勘路行程。之所以叫卡子,是因為這裡有個鵝卵石堆砌起來的窩棚,建於半個世紀之前,為當年來此築路的大軍休憩所用。

借著這半個世紀留下來的矮牆,旁邊又有一條清澈的阿克蘇河,天然形成的露營點,讓隊員們可以休息停頓下來。

阿克蘇卡子

攝於2008年,攝影@王鐵男

但這一晚大家休息得並不好,儘管這已是整條線上海拔較低的地方,但仍然有4800米,高反是一方面原因,主要是太冷了,凌晨1點鐘還下了一場風雪,很多人整個晚上都被冷醒了好多回。

醒來後,一片雪色世界

儘管都睡得不好,大傢伙頭昏腦脹地醒來,但耽擱了2天的克里雅山口穿越,依然要繼續。這一天,車隊又迎來全新的挑戰。

(往期文章回顧:克里雅給的下馬威:2天行進20公里,塌方、滑坡一路相伴...;失聯第3天,克里雅穿越超詳細實況記錄!)

Day4:阿克蘇卡子-多瑪鄉

冰河床

離開阿克蘇卡子後,車隊遇到的第一個難題是冰河床。

儘管前一天晚上還下了雪,溫度低至零下15度,但崑崙山區到了5月份,溫度已經開始慢慢上升,白天太陽升起後,冰下面漸漸融化,如果肉眼可見那冰的顏色不是很純粹,就意味著那個地方很薄,車行在上面,就很容易掉進去了。

這樣一段冰河床覆蓋在兩山之間的路上,長度超過5公里,繞路是不行的了,由頭車慢慢試探著前行,後車也不能跟得太近,因為一旦頭車掉下去,後面就要馬上用絞盤進行野外施救。

走在這一段路上,給人最大的感覺就是很直觀的——冰雪茫茫,如果不順著軌跡,或打開指南針來朝著一個方向走的話,根本找不著北,無法感知自己在朝哪個方向走。

整個河床沒結冰的地方,就是碎石河道。

裡面參雜的邊緣鋒利的碎石在高寒地帶,就會化身一把刀子,我們的媒體車很快就中招了,輪胎被一塊不起眼的小石頭割破了,好在口子並不大,戳了4根牛筋補上,繼續前行。

脫特拉尕特雪山&碎石路

過了這5公里的冰河床後,就能感覺海拔在慢慢升高,沒多久就能看到一座非常龐大、有點像金字塔一樣的雪山,那就是脫特拉尕特雪山,我們昨天就是翻過脫特拉尕特達坂到的阿克蘇河谷。

雪山周圍,一邊覆蓋著厚厚的白雪,一邊尚且裸露著黑色的山體,所以放眼望去就是一幅黑白分明的水墨畫一般,特別大氣宏偉。

繼續往前走,又是折騰人的碎石路,因為碎石是從山上滾下來的,所以越往上爬,峽谷就越窄,石塊也就越大、越密集。

我們要一邊爬坡,一邊躲開這些石頭,這對車輛動力的要求就比較高了——如果動力夠強,壓著石頭就可以過了;如果動力較弱,就要避開石頭,打著方向盤往左或往右選路,在這期間你還是有可能不小心壓到石頭,動力跟不上就會打滑。

所以這一段路,車隊走得很慢,平均時速大概只有5到10公里,就這樣走了十幾公里後,沿途的土質開始慢慢泛著紅色了。

此時大夥聽到王鐵男老師說「前面就是紅土達坂了!」,都有點興奮起來了,因為這意味著我們距離克里雅山口更近了!

阿特塔木(紅土)達坂

阿特塔木達坂,海拔5500米,克里雅古道上最高的點,紅色山坡、紅色岩石組成的一個紅色世界,所以又被稱紅土達坂。

紅土達坂也是整條線上最危險的地帶,走過的人都會產生心理陰影,因為這裡有一公里左右的急速下坡毛路,相對高差足有5-700米,老男孩車隊把它稱之為「三階平台」。

這是當年開礦的人隨便刨出來的路,年久失修,加上紅土的粘性較大,雨雪融化後就特別滑,所以我們從山上往下走的時候,車輛很多時候都是不受控的,只能大概看準了一個方向,然後點著剎車又不敢急剎,因為如果踩死了,車輛很可能就要翻車了。

好在熱傑普對這條路很熟悉,在他的帶領下,6台車都有驚無險地滑到了山底,而當大家回過頭來再看這條路,會發現從西藏方向反穿克里雅,要在這裡上山會更難。

這麼長距離的上坡路,對車輛的動力和人員的駕駛水平要求更高。

由於沿途的斜坡有很多急彎、還有大塊的石頭土堆,不可能一直加大馬力往上沖,需要偶爾減速,一減速就會丟失動力,動力下降之後又很容易在半坡啟動不了。所以很多人都說走到這裡,必須得往前走阿,不要想著回頭。

克里雅河谷

站在紅土達坂眺望雪山下的克里雅河谷

攝影@王鐵男,2008年

下了紅土達坂後,路況相對就好了很多,沒多久就進入了海拔4950米的克里雅河谷,能看到一片非常開闊的高原草場。

但由於海拔太高,自然是沒有人來放牧的,讓人驚訝的是居然還立了一塊牌,上面的行政單位屬於普魯村,也就是說我們離開普魯村走了這麼些天,依然沒有離開普魯村的管轄範圍,估計村裡也沒多少人來過這個草場。

烏拉英庫勒湖,攝影@王鐵男

既然是草場,肯定會有野生動物,如果你待久一點,就能看到成群的藏羚羊、藏野驢、氂牛...

攝於2008年,攝影@王鐵男

在河谷東邊的山坡下,有一條深深的溝塹,一條大河沿著溝底咆哮而下,這便是流入塔克拉瑪乾的克里雅河。

「火山溝」

在這條溝的對面,遠遠的山坡上,有一座叫阿塔木帕夏的古堡,就像守護這片大地的衛士,面對阿特塔木達坂,靜靜地聳立在陡峭的克里雅河的西岸。

值得一提的是,這條溝附近遍地黑色火山岩,可以判斷這曾經也是火山噴發之地,據我們在場的幾個專家分析,克里雅河道本身就是一個大裂縫,火山熔岩就像是從這個裂縫中噴出來。

攝於2008年的阿塔木帕夏

攝影@王鐵男

由火山岩石壘砌而成的阿塔木帕夏

攝影@王鐵男

烏拉英可爾達坂

從「火山溝」往前走,就來到了海拔5491米的烏拉英可爾達坂,跟前面的紅土達坂差不多高,這個時候我們已經感覺車隊有的車輛動力已經衰減得很厲害了,只能先使用低速四驅,稍微喘口氣後再換回高速四驅。

過了這個山口後,海拔稍微降低一些了,降到5000米左右,但我們也不能放鬆心神,因為這一段路鋪著的都是很大的鵝卵石,需要在其間找到石頭相對小一點地方,慢慢穿過去。

接著又遇一條堆著鵝卵石的河,屬於克里雅河的上游,我們的保障車坦途在過河道時被翻起來的鵝卵石打到後橋的牙包,當場漏油了。

所以在走這些路的時候,一定不能心急,需要在保證車輛安全的情況下緩慢通過,因為車一旦動不了,我們人要徒步出來是件非常困難的時候,且無人區車隊穿越,也非常考驗一個團隊的團結精神。

克里雅山口

把坦途的漏油情況處理好後,天色已經不早了,因為我們在前面的塌方路段耽擱了2天的時間,大家都沒有選擇就此停下來。

過完河道後,繼續往前行就進入一個寬闊、一馬平川的地帶,走著走著,突然下起了大雪,觸目所及之處大雪茫茫,雲層壓得很低,趕路的隊員都在心裡祈禱著老天不要再讓車隊出狀況了。

這個時候人員有沒有高反都顧不上了,只能依循著前人探過的軌跡方向,一直往前沖——大概就是朝南偏西一點的方向,跑著跑著就抵達克里雅山口了。

翻過克里雅山口後,海拔已經降到5200米左右,出山口之後有一個標誌性的地方——河對面的山之間有個大大的河床,從山上看下去時以為沒有水,直到靠近時才發現由於沖刷的原因,形成了一個挺深的溝槽,我們去的時候已經結了冰。

這個溝槽是躲不過的,很多人在山上看到以為這是個寬闊乾燥的河床,一不留神就在這裡擔車了,前面上不去後面退不了,所以這裡往往是使用絞盤次數最多的地方。

羌塘草原

翻過克里雅山口,也就意味著我們這次勘線的任務完成了。

一進入羌塘草原,就能明顯感覺和前面幾天的地勢地貌完全不一樣,山體變得平緩,再也沒有糟心的碎石滿地、鵝卵石干河床、冰河床了。

恰逢5月山坡上開始泛綠了,那種鵝黃色的新綠漂亮極了,再看到藍盈盈的邦達錯,疲憊的身心一下子被撫慰了。

羌塘草原的野生動物就更多了,有隻藏野驢看到我們興奮極了,在我們車旁邊蹦來蹦去,耀武揚威。

我們的媒體車還遇到一頭個子很大的獨狼,在距離車大概五六米的地方,一直刨地,與我們對峙了好久。

過了一段戈壁路後,繞到邦達錯的南面往獸形湖的方向朝西走,車隊走在草地上被壓出來的草原泥土路上,由於雨水不足,又被曬過一天,既不會打滑,坑也不算大,跑起來非常舒服。

獸形湖檢查站

獸形湖有個檢查站,如果你要穿越羌塘草原或是克里雅,一定要經過這個檢查站,躲不開的,所以一定要提前辦好手續,否則就要被扣車、罰款,非常麻煩。

所以後面我們會研究下,如果大家也想要在這邊體驗特種穿越旅行,要怎麼樣才能更方便快捷地辦好手續。

由於獸形湖檢查站有圍牆,很多穿越者都會選擇在這裡扎個帳篷露營一晚,但我們沒有就此停下來,而是繼續辛苦一點,跑到松西村南面的多瑪鄉——那裡有阿里地區旅遊局工作人員在等著為我們接風洗塵。

也有很多朋友會選擇當天直接到松西村,但其實目前村裡還沒有能夠住宿的地方,基本都是一些公棚,所以如果大家穿越這麼些天了,想找個地方好好吃頓飯、洗個澡,不妨再辛苦一點到南邊100多公里的多瑪鄉或是北上到大紅柳灘。

車隊抵達多瑪鄉已經是晚上十點多了,大傢伙美美地吃上一頓熱飯,在一陣慶祝聲中正式結束了克里雅古道的勘線。

進藏第九線·克里雅勘線隊員於多瑪鄉留影

第二天,多瑪鄉座談會

莽莽崑崙,西土高懸,

漫漫長風,朔漠屏藩;

奇山烈烈,古道荒蕪,

嶙峋蒼蒼,冰河凍土;

但見大湖,豪氣頓生,

克里雅口,更喜羌塘。

6車21人,4天360公里

祝賀進藏第九線·克里雅勘路圓滿結束!

接下來

就請期待我們即將推出的詳細路書吧!

查看往期進藏第九線·克里雅文章

失聯第3天,克里雅穿越超詳細實況記錄!

克里雅給的下馬威:2天行進20公里,塌方、滑坡一路相伴...

究竟是什麼線路,吸引一群地理專家和自駕大咖齊聚新疆和田?

除了G219,還有一條以艱險著稱的新藏古道?

來源/公號:中國自駕地理

更多自駕資訊與交流,關注搜狐號「中國自駕地理」。