6月25日14時07分,嫦娥六號返回器準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域,工作正常,標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功,實現世界首次月球背面採樣返回。

嫦娥六號 本文圖片均為 中國航天科技集團 供圖

13時41分許,嫦娥六號返回器在距地面高度約120公里處,以接近第二宇宙速度(約為11.2千米/秒)高速在大西洋上空第一次進入地球大氣層,實施初次氣動減速。下降至預定高度後,返回器在印度洋上空向上跳出大氣層,到達最高點後開始滑行下降。之後,返回器再次進入大氣層,實施二次氣動減速。在降至距地面約20公里高度時,返回器轉入開傘姿態。約10公里高度時,返回器打開降落傘,完成最後減速並保持姿態穩定,隨後準確在預定區域平穩著陸。負責搜索回收任務的發射場與回收系統技術人員,根據北京中心通報的落點位置信息,規划行動路徑,開展返回器搜索,及時發現目標,確認返回器狀態正常,有序開展回收工作。

嫦娥六號探測器於2024年5月3日在中國文昌航天發射場發射升空並進入地月轉移軌道。嫦娥六號任務自發射後歷經53天,11個飛行階段,突破了月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術,首次獲取月背的月球樣品,並搭載4台國際載荷,開展了務實高效的國際合作。嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回,是我國建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)從中國航天科技集團八院(又稱上海航天技術研究院)獲悉,八院804所承擔了嫦娥六號軌道器測控數傳、工程圖像與測量、綜合電子等分系統研製工作,產品讓嫦娥六號「隨時聽清」「上傳下達」「全程監視」。

順風耳:月背旅行不失聯

地月探測距離約40萬公里,軌道器測控數傳產品解決嫦娥六號「聽得清」的問題,提供軌道器與地面站、中繼星之間的「電話線」,完成軌道器在整個任務過程中的跟蹤測軌、遙控、遙測和圖像數據下傳,並負責「喊話」,完成著陸上升組合體分離、軌道器返回器分離兩個重要節點前的上行指令和下行遙測參數的轉發。

軌道器經歷主動段發射、近地段、遠地段、環月段各種空間環境,工作模式多且複雜。作為工作時間和軌道器壽命相同的測控數傳分系統,需要從發射前開機到軌道器任務完成後一直保持工作,如此遠的距離要求以最小資源保證可靠通信,探月測控數傳的難度可想而知。

804所測控數傳團隊圍繞輕量化、低功耗、小型化、多模式等實際需求,以追求完美的態度進行多方案論證比對,最終通過多種模式設計方案,完美地解決了近地、遠地和環月飛行環境等多樣性難題,採用重要功能異構備份方案提高了系統可靠性,並從系統角度實現了測控數傳一體化的創新,為整器節約了寶貴的資源。

千里眼:關鍵瞬間全捕捉

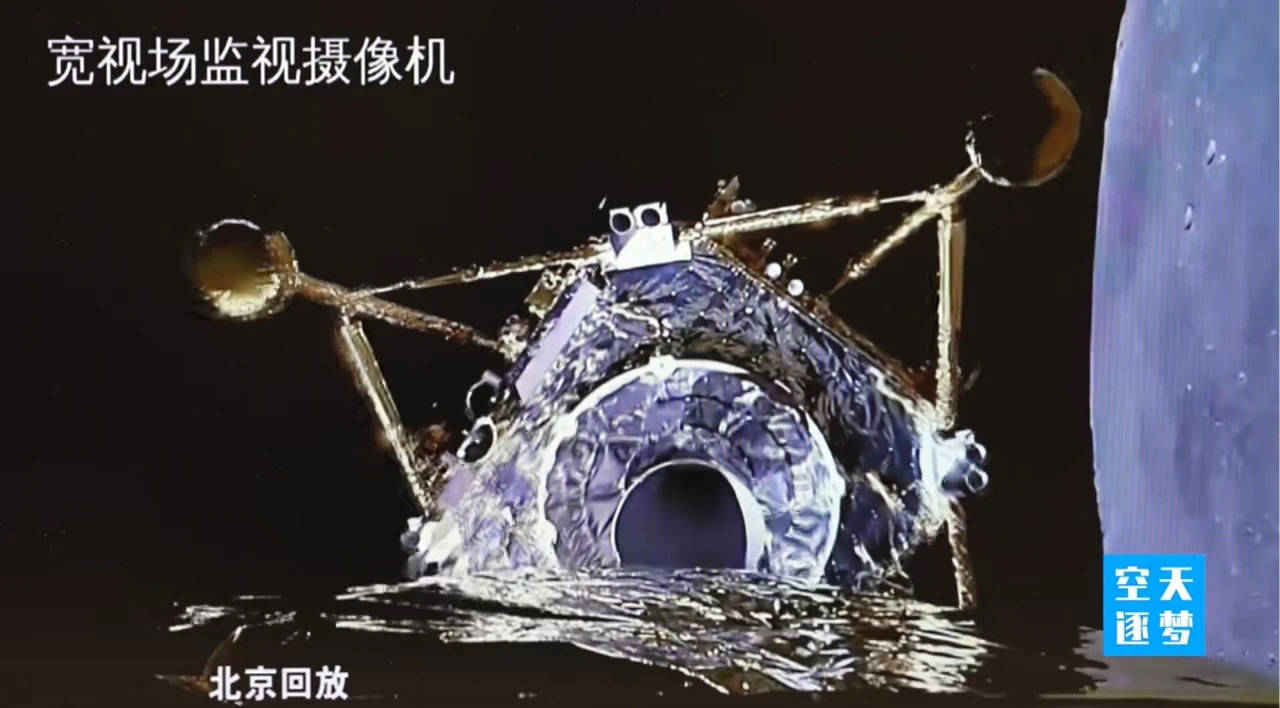

工程圖像與測量產品是嫦娥六號貼身的「星際攝影師」,監視軌道器關鍵任務環節的靜態或動態圖像,包括各次分離過程、交會對接及月球樣品轉移過程等,提高探測器系統在軌飛行的各重要工作內容展示度。

工程圖像與測量產品是嫦娥六號貼身的「星際攝影師」,監視軌道器關鍵任務環節的靜態或動態圖像。

其中,交會對接與轉移用到的是監視傳感器,它輕便靈活自重輕,還帶補光燈;分離過程用到的是寬視場監視攝像機,它視場大、動態範圍寬,在強光下可以快速收斂,即使太陽在旁邊也不怕。

圖像產品監視任務多而繁雜,且要充分考慮系統可靠性,確保每項監視任務的可視及高清晰度。為滿足任務需求,804所圖像團隊從空間、時間雙維度進行創新設計,空間上通過設計建模進行場景重建,時間上逐一對各項監視任務進行分析,採用錯峰分時策略,提出了攝像和壓縮編碼分離方案,圓滿完成嫦娥六號在軌的監視工作。