影視劇有自己的「復仇者聯盟」。

在近年來的熱播劇中,不少都能看見復仇元素。比如,韓劇《黑暗榮耀》中的文東恩,多年布局復仇規劃,只為讓當年的霸凌者為惡行付出代價。

圖源:電視劇《黑暗榮耀》

國產懸疑劇《漫長的季節》中的沈墨,被富商盧總迷奸後,最終殺死了「不知錯且不改」的盧總。

圖源:電視劇《漫長的季節》

仙偶劇《長月燼明》中的桑酒,被天歡滅族後,也選擇滅掉天歡一族。

圖源:電視劇《長月燼明》

到了最近熱播的《墨雨雲間》,吳謹言所飾演的薛芳菲遭遇陷害被活埋,被救起後也開啟復仇之路。吳謹言本人更是靠這部劇「重回爽劇舒適區」,被網友們調侃為「內娛掌管復仇賽道的神」。

圖源:微博@墨雨雲間官微

還沒結束,待播劇中還在「復仇」。《掌心》中的江湖游醫葉平安、《錦月如歌》中的女將軍禾晏、《藏海傳》中的官員藏海……從相關官方介紹來看,主角們全都或多或少手握復仇劇本。

圖源:@電視劇掌心官微、@《錦月如歌》官方微博、@藏海傳官微

而面對屢屢刷屏的復仇劇,網友們的評價是「一天不看就難受」、「下班後的精神食糧」。

所以,影視劇的復仇元素到底為啥讓人上頭?

看復仇,都在看啥

來自華盛頓州立大學、喬治城大學以及德拉瓦大學的研究團隊曾做過一項實驗研究,試圖找出人們判斷復仇行為的美學原則,即人們是如何判斷復仇故事是「精彩的」。結果表明,利他主義、詩意的正義以及對稱性是復仇美學的重要構成要素。

先看利他主義。研究團隊的實驗表明,如果報復行為是出於對其他人的普遍福利的關注,那麼這種無私的「利他主義」會增加報復的美學價值。

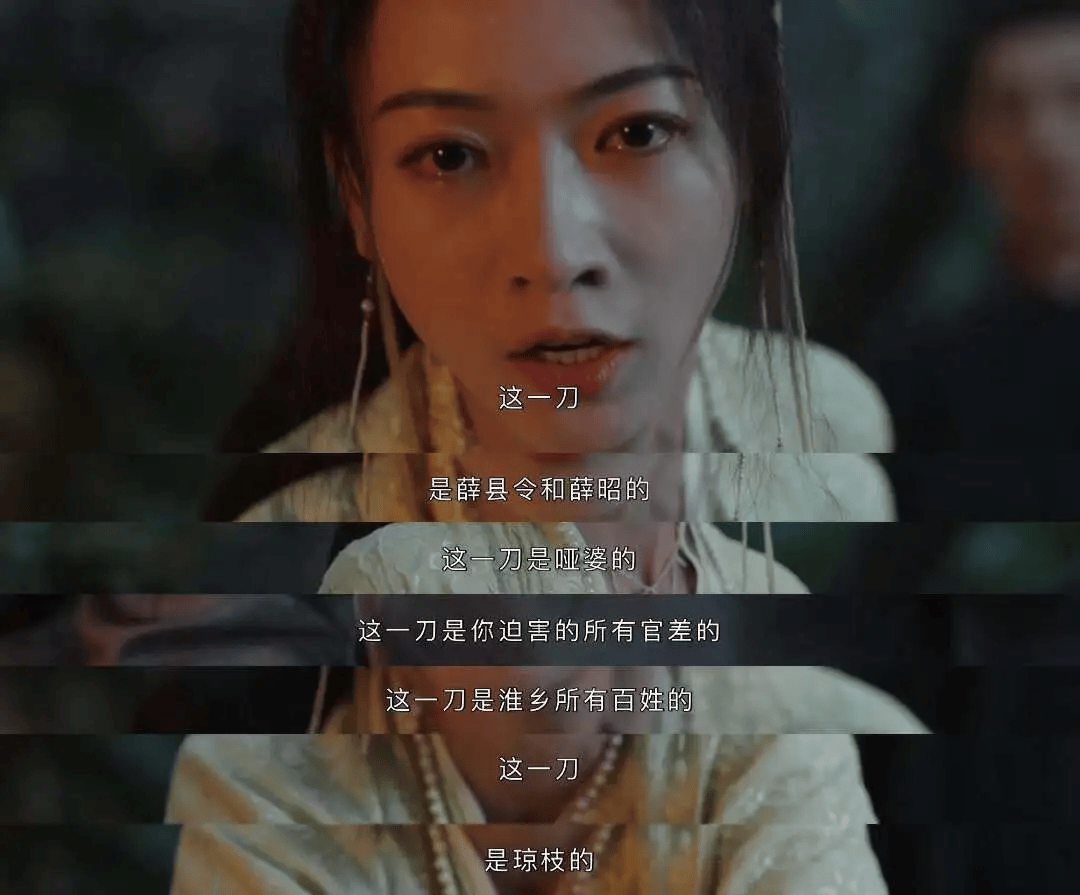

以最近熱播的《墨雨雲間》舉例,女主角薛芳菲手刃仇人馮裕堂的場面讓許多網友直呼「解氣」。而在此過程中,薛芳菲的復仇不僅是為了發泄自身的恨意,更是在為被迫害的官差、淮鄉老百姓等等無辜受害者討公道。

圖源:電視劇《墨雨雲間》

進一步來說,「利他型懲罰」也顯示了人們對「利他主義」的看重,提示影視劇中的復仇元素為何會讓觀眾看得過癮。

所謂「利他型懲罰」,指對實施者來說雖然沒有獲得直接利益,但實施者依然會想要懲罰那些背叛或破壞社會規範的人和行為,就如現實生活中的「路見不平一聲吼」。來自蘇黎世大學的研究團隊曾探討過「利他型懲罰」的腦部運作機制,指出人們會從懲罰違反規範的行為中獲得滿足感。

換句話說,儘管觀眾是螢幕外的旁觀者,但也會希望螢幕內的反派受到懲罰。

此外,「惡有惡報」的復仇劇情讓觀眾看得爽,也可以用「詩意的正義」來解釋。華盛頓州立大學、喬治城大學以及德拉瓦大學的研究實驗進一步指出,人們會根據特定情況來分析報復行為是否「特別合適」。也就是說,復仇是以「人們希望的方式」伸張正義。

比如,《延禧攻略》中裕太妃被雷劈死的劇情至今仍褒貶不一,有網友評價為「雖然離譜,但又很爽」。離譜在於網友認為「天雷說劈就劈」不太符合邏輯,但爽又爽在「小人物雖然報仇無門,但有天雷來懲罰惡人」。也就是說,雖然復仇過程的合理性沒有定論,但惡人被雷劈死、正義得到伸張的結局確實讓觀眾覺得解氣。

圖源:電視劇《延禧攻略》

反之,研究團隊也總結到,當復仇行為傷害了無辜的旁觀者時,復仇行為在道德上會被認為是惡劣的。在電視劇《花千骨》中,殺阡陌營救花千骨時稱要「殺盡天下人」。對此劇情,有網友調侃道「年輕的時候以為自己是主角,認為這句話很帥;長大後發現自己是故事中的『天下人』,想不通究竟招誰惹誰了」。

也就是說,復仇者們「打歸打,鬧歸鬧,別拿旁人的利益開玩笑」。

圖源:電視劇《花千骨》

根據上述三所大學的研究,除了利他主義和正義,人們判斷復仇美學時還會考慮「對稱性」,即「結果的對稱性」與「方法的對稱性」。

所謂「結果的對稱性」,是指如果復仇者對傷害者造成了同等程度的傷害,那麼這種後果被認為比不對稱的後果更有美感。而「方法的對稱性」,指受害者報復加害者的方法與加害者傷害受害者的方法相似,也即「以其人之道還治其人之身」。

在電視劇《三生三世十里桃花》中,白淺恢復記憶後就從素錦那挖回了自己的眼睛,劇情既兼顧了角色人設,又照顧了觀眾心理。網友評價「有仇必報真解氣」,也認為「一報還一報,白淺挺講武德」。

圖源:電視劇《三生三世十里桃花》

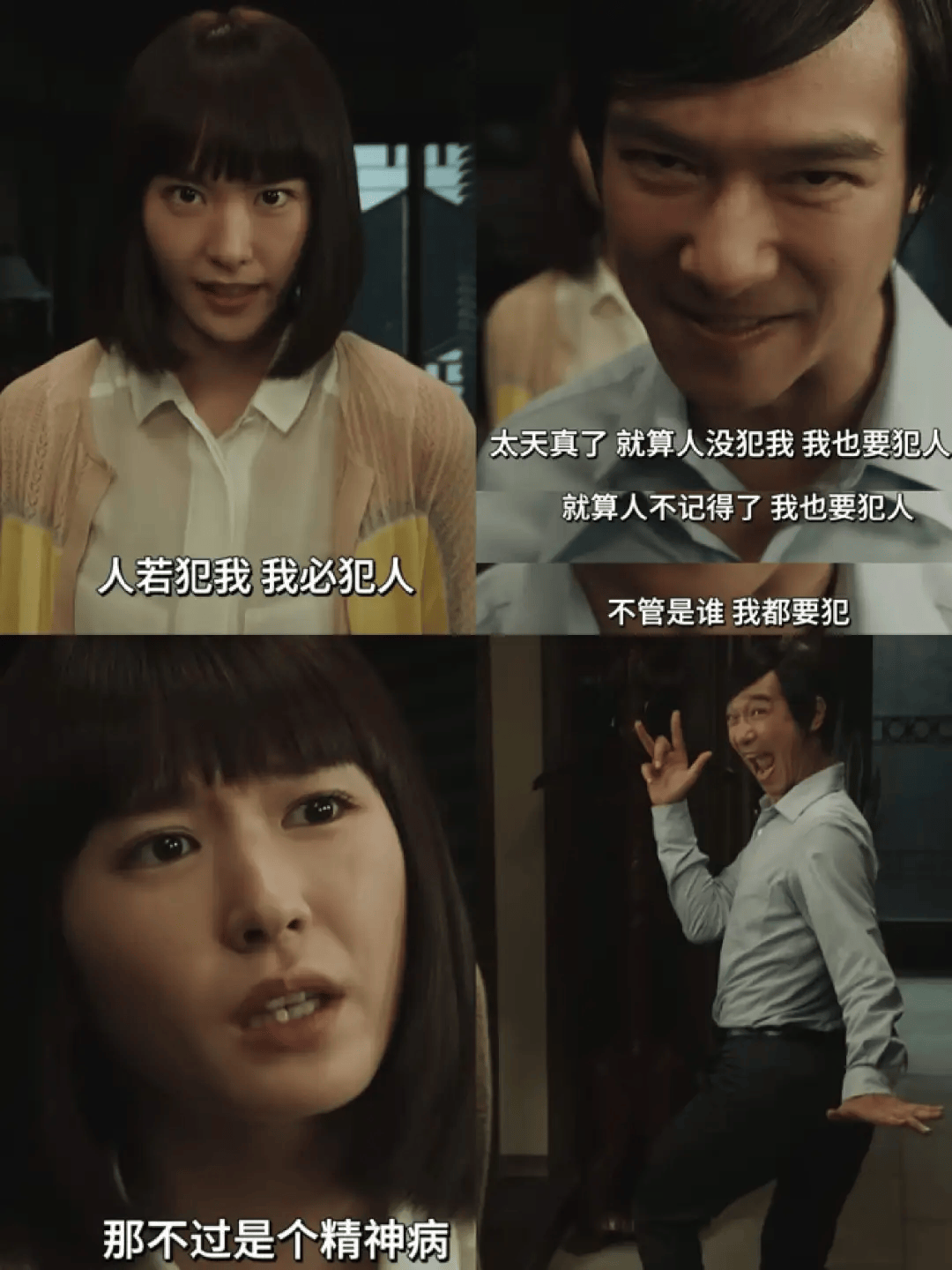

反之,如果復仇的方法和結果不那麼對稱,就不見得能獲得多數人的肯定。就像日劇《勝者即是正義》中,黛律師秉持著「人若犯我,我必犯人」的觀點,與之相對的古美門則誇張到「無人犯我,也要犯人」,還擊沒有邊界,自然可能得到負面評價。

圖源:電視劇《勝者即是正義》

但總而言之,復仇確實有著不少吸引觀眾的美學因素。不過,觀眾看是看過癮了,復仇者本人也會那麼過癮嗎?

復仇真的很爽嗎?

從研究來看,預測復仇能帶來快感確實會推動人們去尋仇。也即是說,復仇有追求「爽」的原因在。

來自維吉尼亞聯邦大學和肯塔基大學的研究表明,個體在遭到排斥或拒絕後,會通過報復來修復其體驗到的消極情緒,報復帶來的愉快體驗能使情緒回歸穩定狀態的慾望得以實現,進而驅使個體進行攻擊。

杜克大學行為經濟學教授Dan Ariely也指出,對背叛者的報復傾向是有生物學基礎的,並且會讓人心情愉快。在Dan Ariely的實驗中,每當參與者在考慮是否要採取報復行為時,實驗人員會用PET(正電子發射斷層掃描)對參與者的大腦進行掃描。結果表明,參與者的大腦獎勵中心(紋狀體)活躍度明顯增強。

不過,復仇也不一定全然帶來快感,也有研究表明復仇可能會讓情緒更糟糕。

科爾蓋特大學心理學系的Kevin Carlsmith及其團隊為測試復仇是否能使人感覺更好進行了一項實驗,結果表明,儘管兩組受試者都認為報復能讓他們更開心,但實際上,比起沒有進行報復的受試者,那些實施了報復的受試者所報告的情緒水平更低。

Kevin Carlsmith據此認為,復仇未能減少負面情緒的原因在於「反芻」。未施加報復行動的人傾向於「大事化小、小事化無」,最後將引發復仇情緒的事件拋之腦後。與之相對,當人們施加報復行動時,會反覆回憶引起復仇情緒的事件,從而感到情緒更糟。

換句話說,復仇可能是「苦樂參半」。因此,網友們對《長月燼明》中桑酒黑化後的復仇場面褒貶不一,原因可能就在於「霸氣痛快有餘,痛苦悲涼不足」。有網友傾向於桑酒該得到大仇得報的快意,但也有人更關注桑酒應呈現出痛失全族的悲傷。

圖源:電視劇《長月燼明》

但總而言之,復仇者確實可能不太痛快。進一步的研究也表明,帶來心理滿足的復仇可能還得滿足特定條件。

馬爾堡大學心理學系研究者Mario Gollwitzer為研究復仇能讓人們感到滿意的條件,提出了「比較痛苦假設」與「理解假設」。「比較痛苦假設」指受害者看到施害者受苦是很重要的,「理解假設」則指遭到報復的人必須弄清自己原本的行為和所受到的報復之間的聯繫。結果表明,只有當被報復者理解並承認報復行為發生的原因時,報復行為才會比不報復行為更令人滿意。

然而,矛盾之處也在於此。從研究來看,被報復者往往不一定「心服口服」。

紐約州立大學的Arlene Stillwell在2008年的研究中揭示了復仇雙方都認為「自己是受害者」的心理狀態。研究者認為,儘管復仇者將復仇描繪成「為了公平」,但被報復者則認為自己受到了過分的報復,因此雙方可能不斷升級報復循環。

在電視劇《蘭陵王》中,鄭兒為達目的陷害楊雪舞,但又陷害失敗、受到反噬。然而,黑化後的鄭兒仍認為自身的痛苦是由楊雪舞帶來的,因而開啟新的復仇行動,直到大結局死亡。

圖源:電視劇《蘭陵王》

也就是說,對受害者而言,有仇不報是「受窩囊氣」,有仇必報又不一定能滿意,有仇報了又「冤冤相報很難了」。復仇,真的好難。

參考資料:

[1]Tripp, T.M., Bies, R.J., & Aquino, K. (2002). Poetic justice or petty jealousy? The aesthetics of revenge. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 966-984.

[2]de Quervain, D.J., Fischbacher, U., Treyer, V., Schellhammer, M., Schnyder, U., Buck, A., & Fehr, E. (2004). The Neural Basis of Altruistic Punishment. Science, 305, 1254 - 1258.

[3]Chester, D. S., & DeWall, C. N. (2017). Combating the sting of rejection with the pleasure of revenge: A new look at how emotion shapes aggression. Journal of personality and social psychology, 112(3), 413–430.

[4]Carlsmith, K. M., Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2008). The paradoxical consequences of revenge. Journal of personality and social psychology, 95(6), 1316–1324.

[5]Gollwitzer, M., Markus, Postprint, P., & Zeitschriftenartikel (2018). What Makes Revenge Satisfactory: Seeing the Offender Suffer or Delivering a Message?

[6]Stillwell, A.M., Baumeister, R.F., & Del Priore, R.E. (2008). We're All Victims Here: Toward a Psychology of Revenge. Basic and Applied Social Psychology, 30, 253 - 263.

[7]信睿周報.鄧慧欣丨開啟神經經濟學的「利他性懲罰」研究 #「神經漫談」專欄01.

作者:大餅子