今年九月中旬,榮縣第三批縣級非物質文化遺產保護名錄公布,榮縣天燈會民俗名列榜首。天燈會民俗得以重光,源於四年前的一項文物考古調查。

古時,自貢等川南漢民族地區有元宵前後在寺廟祠堂前立燈杆、點天燈的民俗,這是自貢燈會在農耕時代、萌芽時期的主要表現形式。2022年9月,中國彩燈博物館組織完成了自貢地區燈史文物田野考古調查,由自貢市彩燈藝術協會主席戴燕靈主持的《自貢天燈會民俗考——以燈文化遺存為據》課題結項,獲首次設立的全省文物博物館領域科研課題結項優秀成果一等獎,成果文物出版社出版,知名作家王孝謙的重要書評在《中國文物報》上發表。同時,主要觀點在央視《非遺里的中國.四川篇》節目中公布。在接下來的兩年時間裡,項目成果一步步地轉化為現實利用,結出了累累碩果。

公益課堂「開講了」

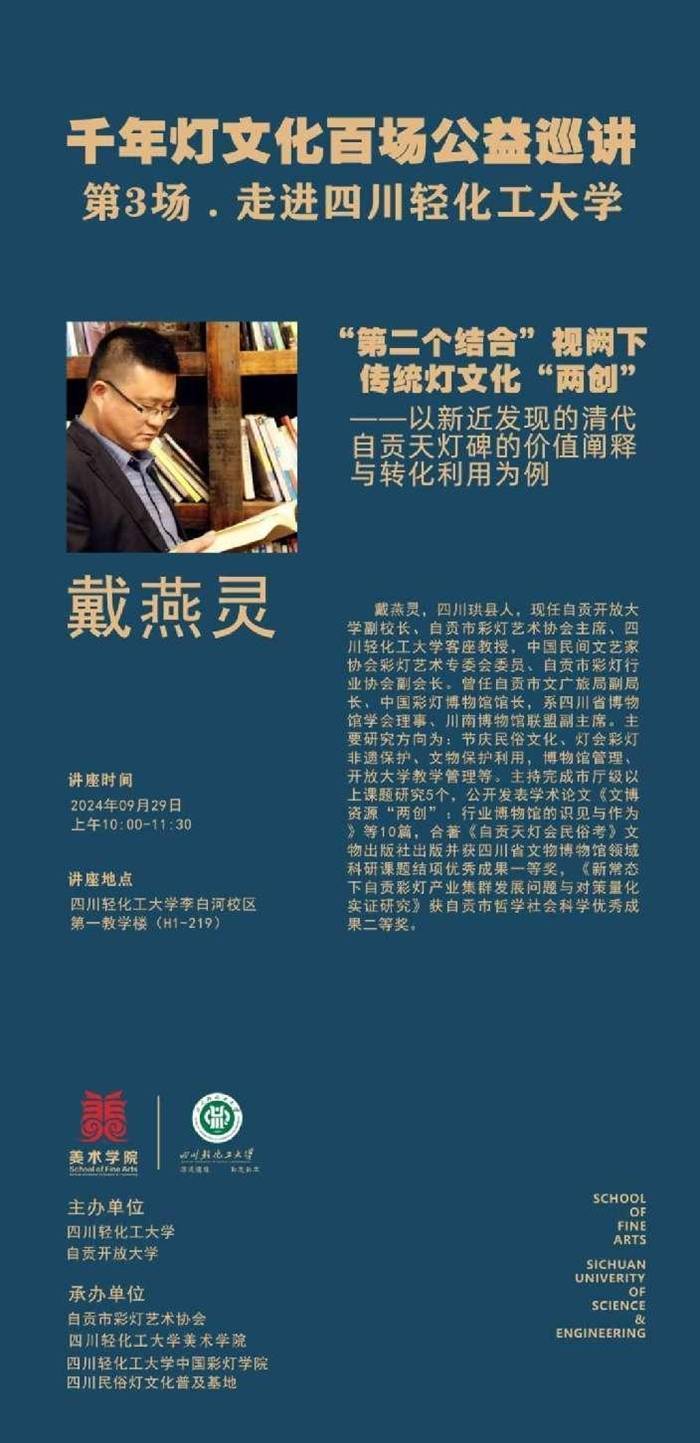

9月29日上午,一場題為《「第二個結合」視闕下傳統燈文化「兩創」——以新近發現的清代自貢天燈碑的價值闡釋與轉化利用為例》的講座,在位於自貢的四川輕化工大學開講。來自中國彩燈學院的100餘名大學生認真聽取了講座,並積極提問,請主講人解惑。

這次講座的主講人戴燕靈,是自貢開放大學副校長、自貢市彩燈藝術協會主席。講座理論結合實踐,講述了創造性轉化、創新性發展方針指引下的「第二個結合」、天燈碑文物中的燈文化內核、天燈碑文物的當代價值等精彩內容。從唐代自貢燈會萌芽到天燈會民俗的當代價值,從燈會表現形式到燈文化創新創造等,脈絡清晰、組織合理,內容引人入勝。

講座的主要內容,源自《自貢天燈會民俗考》課題研究。2021年10月,戴燕靈和他的團隊完成了自貢天燈會遺存田野考古調查,並著作成書。專著認為,延續800多年的自貢燈會,大體可分為燈會萌芽發展、傳統自貢燈會與現代自貢燈會的三個階段,佐證了天燈會民俗對傳統自貢燈會的發展壯大有著重大的影響。

該書深入研究了自貢天燈會與自貢燈會的起源與歷史淵源,填補了國內外從民俗學角度研究自貢燈會「從哪裡來」的空白,推動了傳統燈文化的研究闡釋與傳承傳播,為自貢燈會申報世界非物質文化遺產項目奠定了理論基礎,也促進本土傳統燈文化遺蹟遺存的有效保護。

今年9月,項目延伸出來的自貢市哲學社會科學規劃課題「『第二個結合』視域下的傳統燈文化『兩創』研究——基於對新近發現的清代自貢天燈碑的價值闡釋與轉化利用的認識實踐」順利結項。戴燕靈說,站在馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合的研究視覺,把握天燈碑文物的「優秀」內涵,闡發其與自貢燈會的相攜互動關係,挖掘蘊含其中的核心思想理念、中華傳統美德和中華人文精神,再通過進一步的保護傳承、教育普及與傳播交流等方式實現價值轉化,可使其很好地活在當下人們的生活里。

從今年夏天開始,戴燕靈和他的團隊謀劃啟動「千年燈文化百場公益巡講」,計劃在三年左右的時間裡,以公益講座的形式走進高校、走進非遺燈會項目地、走進域外自貢燈會活動里。今年計劃實施15場,目前已完成4場。

這個公益巡講,也是教育部社區教育研究培訓中心聯合省、市開放大學共建「i彩燈試驗室」社區教育項目的重要組成。 戴燕靈及其團隊,通過實施四川開放大學「i彩燈」金課工程,向所屬開放教育16個專、本科專業講授《地域文化》彩燈文化專題課,組織社區教育資源建設《自貢天燈會民俗考》微視頻錄播等,積極尋求開放大學教育與文博、與傳統文化、與彩燈非遺的有效結合。

國外遊客引進來

清明有沒人辦燈會?秋分慶賀豐收,會不會通過燈會來表達人們喜悅的心情?自貢中華彩燈大世界舉辦的抗疫燈會,河南正定推出的夜遊榮國府「一夢入紅樓」,美國洛杉磯花燈藝術博覽會.......自貢彩燈企業早已用燈文化消費項目在開拓國內外市場中進行了摸索與實踐。對此,理論界也必須從歷史文化溯源的角度作出回答。

《自貢天燈會民俗考》對此進行了梳理。研究發現,節日源於特殊日期,是傳統文化的表演場,年節乃祈年、祭祖、慶賀與娛樂的節日。元宵則是中國傳統年節中的大節,主要節俗是施放煙花,張燈賞燈,又稱「燈節」。但是,燈會民俗也並不為春節、元宵所獨有,清明祭祖燈會、穀雨牡丹花會,花朝節游燈、夏至放荷燈、處暑豎燈篙等,二十四節氣里的燈會民俗豐富多彩。

2020年5月,中國彩燈博物館在梳理館藏精品彩燈的基礎上,精選浙江、北京、南京等地的非遺精品30件,推出固定臨展《燈薈東方滿眼春——中國彩燈非遺藝術精品展》。依託在這個特展,開發出詮釋館藏非遺精品彩燈文化價值、傳播國內主要燈會民俗活動的「中燈博之旅·二十四節氣里的燈會民俗」研學課程。項目以中小學生為主要服務對象,通過聆聽《傳統二十四節氣里的燈會民俗》藝術講座,參觀《中國彩燈非遺藝術精品展》,觀看相關國家級非遺項目活動視頻,開展手繪彩燈DYY、手工製作彩燈體驗等豐富的研學與社會實踐教育活動。規範活動流程、豐富文化體驗,探索出博物館+公園、線上+線下、自媒體新媒體+報刊電視節目推廣的社會教育新模式。通過四年多的實踐,形成了主題常年化,對象精準化,活動小班精品化,頗受受眾歡迎的研學精品課程。

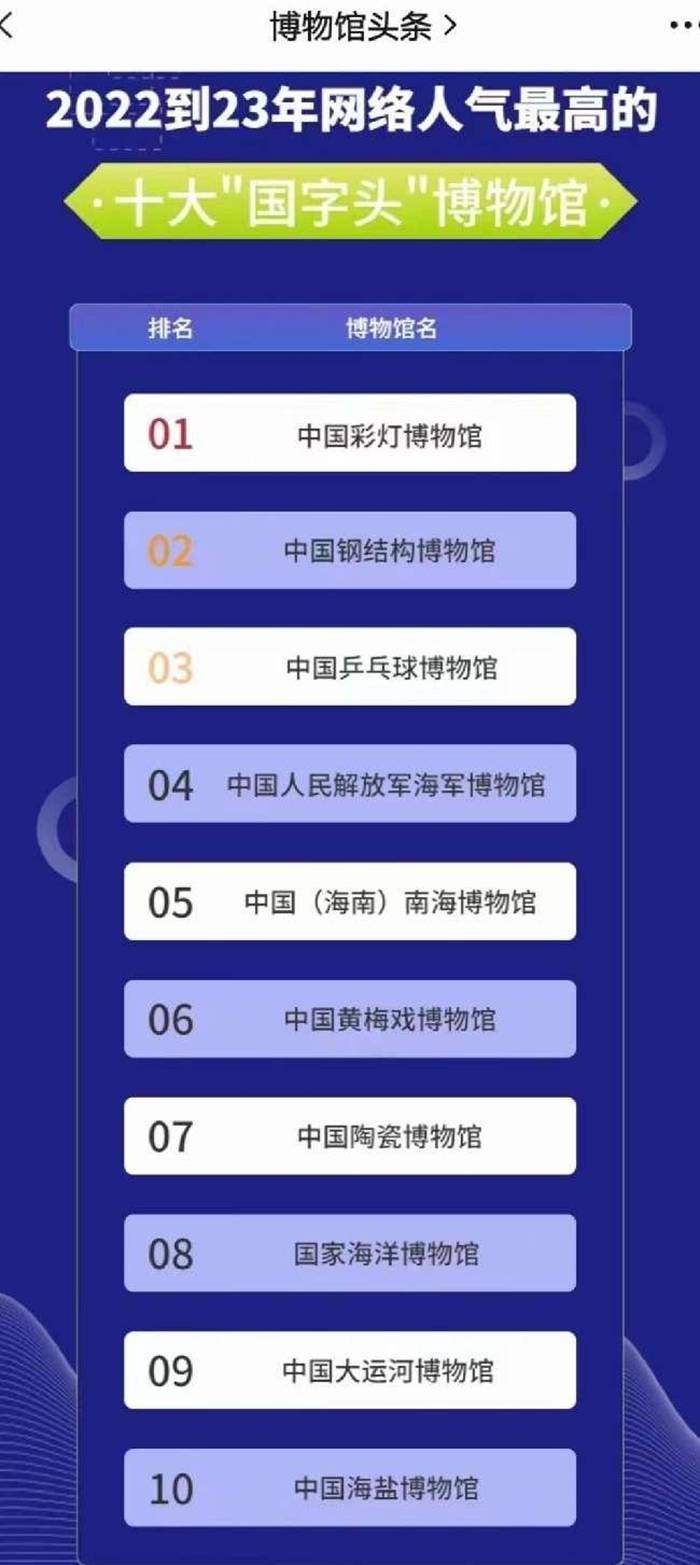

「二十四節氣里的燈會民俗」研學,不僅對市內外中小學生形成吸引,中馬(馬來西亞)建交45周年文化交流團、中新(新加坡)旅遊年互訪、美國華裔青年「中國尋根之旅」夏令營、「文化中國.錦繡四川——外籍師生巴蜀文化品悟之旅」「行走中國.海外華文媒體巴渝行」.......國外參觀、體驗、探訪團隊也紛至沓來,形成了轟動。由於項目在國內外的特殊影響,先後被省文旅廳確定為全省首批十大研學旅行精品線路之非遺文化研學之旅,獲「四川省首批優秀文博研學課程」表彰,被市社科聯確定為優秀社科普及項目,並助力中國彩燈博物館成為四川省首批文博研學基地。2023年,該館還榮登博物館頭條網絡人氣最高的十大「國字號」博物館榜首。

在此基礎上,戴燕靈及其團隊又思考家、校、社協同中小學生社會實踐教育中小型專題博物館的作為,向省、市申報「非遺博物館青少年教育的角色定位與服務拓展——以『二十四節氣里的燈會民俗』研學為例」課題研究,努力讓中小型專題博物館成為青少年「三教」融合的連結點。

民俗文物「活起來」

自貢海天文化傳播公司副總經理、省級非遺項目自貢彩燈傳統製作工藝的市級代表性傳承人萬松濤從事彩燈行業現場製作的工作已有近四十年。長期以來,亮燈時間一長,燈體內燈芯溫度升高會導致外殼發燙,導致人們在把玩時容易被燙傷;而燈體外殼防水功能差,雨天或掉落水中容易導致短路損壞,這兩大技術難題,一直困擾著他。他也時常思索,古時的天燈會,露天豎立的天燈,是如何解決這些技術問題的呢?

萬松濤所關心的,也是戴燕靈及其團隊所關注的。考察發現,古時天燈會,燈杆上懸掛的天燈,一般是用竹篾編成圓籠,外罩紅紗套,籠下有木托,上裝4根前立柱。竹籠上下有圓口,套在立柱外,立柱頂端用錢寶圓盤固定,盤上正中裝掛鉤,籠內裝蠟燭數支,高低錯落。點燃蠟燭後,套上竹籠,用垂到地面的繩拉到燈杆頂端橫樑盡頭,並將繩子在底端拴牢。具體調查發現,自貢市貢井區建設鎮柳樹村的洞雲寺里現存的天燈會燈籠,形制和用材上,有方形的,有菱形的;有木製的,也有竹篾綑紮的,都質地輕便於放油燈。燈籠外表有紅紙、白紙裱糊的,也有用紅布繃成的,多用白色皮紙裱糊。而內江市威遠縣真覺寺現存的天燈,也是由竹篾紮成,四棱形骨架,內可承托燈盞,外糊紅紙,擋風透光。仔細觀察,燈籠各粘接部位均有良好的防水密封。

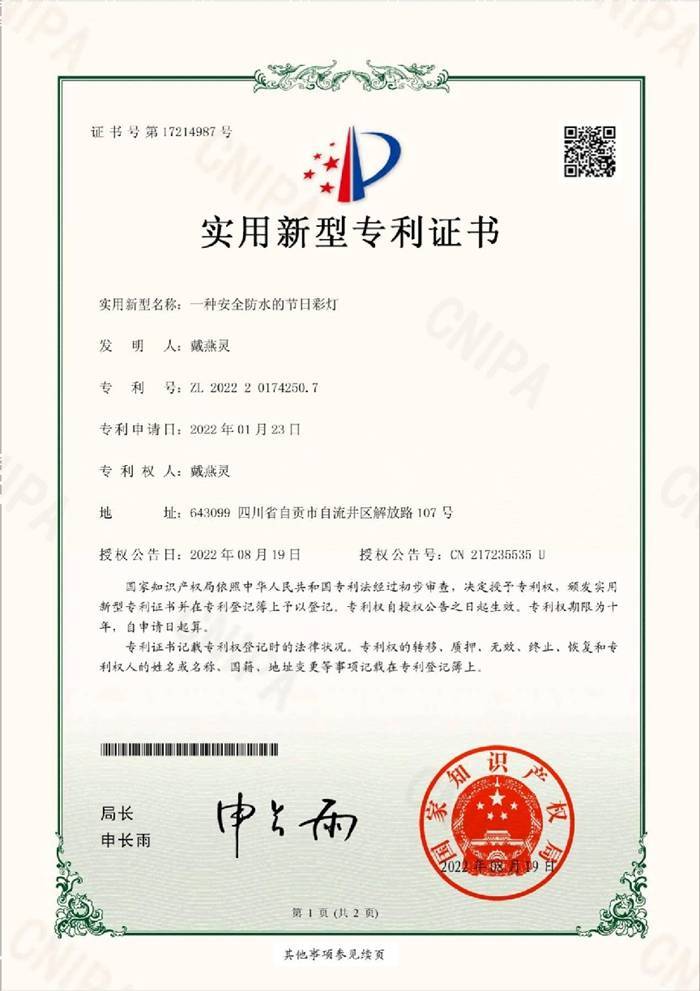

受上述天燈燈籠以特殊材料封裝、搭配,有效解決戶外懸掛中防水問題的傳統技術思路啟發,戴燕靈及其團隊大膽想像,能否運用現代材料解決戶外使用的彩燈防水安全問題呢。通過多次的反覆實驗,摸索並成功申報「一種安全防水的節日彩燈」國家實用新型專利。隨後,一種利於安裝的伸縮式彩燈、一種燈會專用的彩燈燈串纏繞收納裝置……一批受天燈會民俗中古人科技智慧啟發的實用新型專利應運而生,成功獲批。

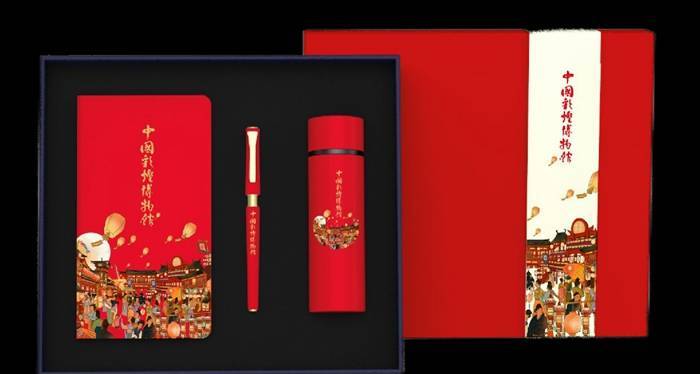

此外,中國彩燈博物館還委託專業團隊,開發設計了以天燈會民俗為主題的博物館文創產品近10款,博物館專用筆記本、拎物袋和紀念款簽字筆頗受歡迎。

中國故事傳出去

2023年6月10日,第七個中國自然和文化遺產日。當晚,在央視《非遺里的中國.四川篇》節目中,「天燈會是以自貢為中心的川南地區漢民族傳襲數百年,並隨時代發展而不斷創新的歲時節日民俗」,隨著中國文物學會原會長、國家文物局原局長、故宮博物院原院長單霽翔的朗聲宣布,電視螢屏上同步疊出相同文字的字幕。在單院長與央視知名主持人撒貝寧的一問一答中,《自貢天燈會民俗考》課題的主要觀點,以如此隆重而熱烈的方式進一步昭告天下。節目播出僅兩天,國內外線上參與討論的公眾超過8000萬人次,迅速形成熱點話題50多個。

作為第八批中國華僑國際文化交流基地之一的中國彩燈博物館,一直不遺餘力地開展彩燈文化的國際交流,努力講好中國燈文化故事,傳播中華優秀彩燈文化,提升中華文化影響力。

2021年4月11日,通過省、市僑聯穿針引線,中國華文教育基金會與館方共同開辦了《自貢燈會》海外華文教育實景課堂,來自美國新澤西華夏南部中文學校、日本櫻之華中文學校、英國倫敦文麟中華文化學校等24個國家37所華文學校64796個登陸點的師生跟隨鏡頭欣賞自貢燈會,了解其歷史。這次實景課堂,以全新的教學模式,讓教師身處實景環境中,立體生動地呈現教學內容,啟發學生通過現場觀察去探索世界,使全世界的華裔青少年不受時空限制,遠程、實時、共同學習豐富多彩的中華彩燈文化知識。

總之,對傳統非遺時代表達的探索,路漫且長。應該說,自貢燈會歷史溯源是一項浩大的文化系統工程,《自貢天燈會民俗考》只是初步證明了自貢燈會深深植根於自貢這片神奇土地,源自千年的傳統民俗與深厚的鄉土文化。「未來,我們還要更深入、全面地探究自貢燈會歷史,證明其由富榮鹽場獨具特色的工業文明孕育,在數次移民中融匯諸多民間傳統藝術,因『走出去』交流而博採眾長,由會為民辦、共辦共享,兼容並蓄、創新創造而實現可持續傳播」,戴燕靈說。(供稿人:自貢市融媒體中心 周姝 廖志全)

關聯文章 >>

關閉本頁