龍潭古鎮至今還流傳著「王大善人」王恩沛的故事。

王生泰(1816—1897年),官名恩沛,譜名澤宣,字子霖、號生泰。他行商洞庭,為龍潭贏得「貨龍潭」的美譽;他行善積德,四川總督丁寶楨親題匾額相贈;他創辦書院,至今仍為渝東南教育高地。對於他的善行,清朝廷賜封奉政大夫、獎五品頂戴,這也成就了他「紅頂子」商人的美譽。

俯瞰王家大院。

名聞蜀中

國史館長欣然作序

1914年3月,身為國史館館長的王闓運在弟子、龍潭渤海人王簡的引薦下接見了一名名叫王大章的酉陽舉人。王大章拿著父親的行述,想拜請王闓運作墓誌。因為王簡的引薦,王闓運不好推辭,勉強答應。然而在看完行述後,王闓運詫異地發現王大章的父親竟然就是聞名已久、有著「大善人」美譽的王恩沛。

光緒四年(公元1878年)冬,王闓運受四川總督丁寶楨的邀請主講成都尊經書院。主講期間,王闓運經常聽川東學子講述一些「王大善人」捐資助學、修橋補路、撫孤恤貧的事情。起初,王闓運並沒有將這些事放在心上,而在丁寶楨傳諭褒揚後,「王大善人」這四個字便深深印在了他的腦海中。

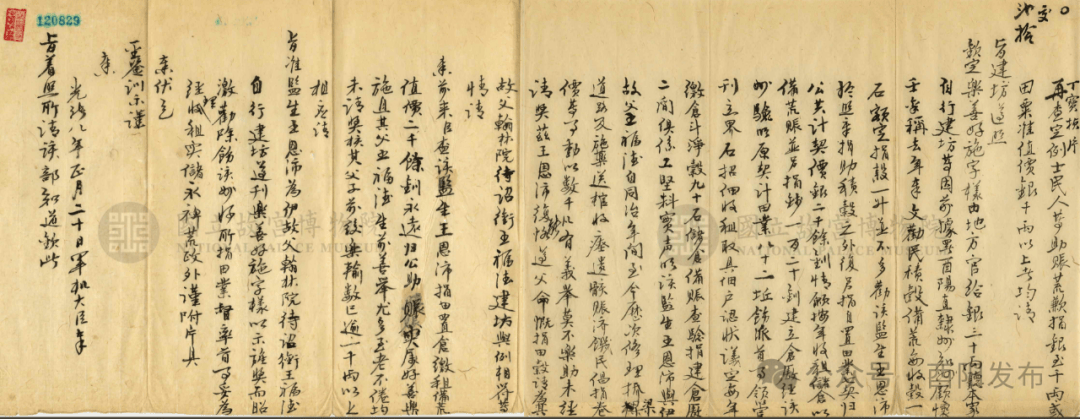

四川總督丁寶楨《奏請旌獎捐田置倉繳租備荒之監生王恩沛父子事》抄件。

光緒三年(公元1877年)三月,丁寶楨調任四川總督。上任伊始,丁寶楨發現四川山多田少、人口眾多,百姓之家少有儲蓄,在豐收之年尚且不敷使用。特別是川北綿州、三台等11州縣不產穀米,一旦遇到水旱災害,後果不堪設想,於是奏請辦理積穀,讓百姓在豐收之年捐輸穀物,以備荒年之用。可當丁寶楨告諭全省時,卻少有人響應他的政令。

光緒七年(公元1881年),丁寶楨再度告諭全省,催辦積穀。王恩沛在父親王福德的影響下,照章捐助積穀,另捐自置田業82丘歸公,並捐建倉厫二間,同時向丁寶楨建議「辦理積穀不如辦理積田」。光緒八年(公元1882年),酉陽知州顧懷壬將王恩沛父子辦理積穀及歷年「修理橋樑道路、施藥送棺、 收殮遺骸、賑濟饑民」等善行詳細稟呈丁寶楨。之後, 顧懷壬請旨建義士坊,遵刊「樂善好施」字樣。朝廷賜王恩沛奉政大夫銜、外獎五品頂戴、敕封員外郎,這讓王恩沛成為譽滿巴蜀的「紅頂子」商人。

對王恩沛善行有著很深了解的王闓運,欣然寫下了《酉陽龍潭王善人墓志銘》,這也成為我們全面了解王恩沛生平故事的第一手資料。

行商酉水

成就「貨龍潭」美譽

1787年,剛經歷喪妻之痛的王廷誥從湖南武岡背井離鄉逃荒來到酉陽州東龍潭鎮,憑著一副好品性做著一點小生意,在龍潭成了家,立了業。1790年,王廷誥的兒子王福德出生。遺傳了父親品性的王福德忠厚老實,幫著父親打理生意,雖然沒有大富大貴,但也薄有資產。1816年,王福德的兒子王恩沛出生,徹底改變了這個家庭的命運。

王家大院局部。

從小耳濡目染、聰明伶俐的王恩沛很快學會了經商,然而此時的王家資本薄弱,他不得不走鄉串戶去收購山貨。也就是在這個過程中,王恩沛發現酉陽藥材種類繁多,但因為百姓不能辨識,基本沒人采賣。於是他開始籌集資金,大量收購藥材然後運往湖南常德售賣,很快挖到了人生中的「第一桶金」。

看到這些平時沒用的山貨土物能賣錢,村民們便紛紛採挖,並運到龍潭賣給王恩沛。一時間,到龍潭售賣山貨藥材的人摩肩接踵。久而久之,黔東、湘西、鄂西的小商販也前來龍潭售賣,引得龍潭街市盛況空前,逐漸有了「貨龍潭」的美譽。王恩沛也因此成為州中首富,開起了生泰商號、建起了槐蔭草堂(王家大院)。

受父輩的影響,王恩沛經商從來都是與人為善,他不僅不打壓同行,反而借錢讓他們發展壯大,一些小商販在他的幫助下成了大商賈,酉陽知州王鱗飛盛讚他「從鮑叔以分財,代孟嘗而市義」。同時,在王恩沛的苦心經營下,生泰商號生意越做越遠、影響力越來越大,以至於每年正月常德的「趕紅盤」大會,都要等他到了之後才開盤。

賑濟流民

恩沛無愧「善人」名

王恩沛發跡後,致力於善行,捐資培修觀音殿、大佛寺、禹王宮、文昌宮;以工代賑修建天星橋、小浩橋、山岔壩橋,使貧民得以生聚;獨資補修隘門關、梯子岩以及龍潭至貴州永興場道路,方便行商往來。也因為他的種種義舉,使得「南船北馬,江湖欽伯贛之才;蜀漆吳鹽,市井仰陶朱之准」。同時,王恩沛特別留心荒政,「每饑饉,先事運谷,臨時平價施粥,躬兼庶役,弗遑暇食」。

1896年,四川大災,酉陽、秀山地區「先旱後潦」。1897年春,酉陽先遭大雨,又遭雹災,之後再遭瘟疫。慈善家嚴作霖到酉陽賑災時見災民「浮面黃瞳,破衣不能蔽體,無一有棉衣者」。

連年旱澇,百姓顆粒無收,數千災民湧入龍潭。雖然王恩沛料事於先,購運了大量穀米,然而面對數千嗷嗷待哺的饑民,終是不足賑濟,而龍潭其他富戶卻囤積居奇,待王家穀米告罄之時高價出售,這也惹了眾怒。

一日,災民聚集至某富戶家門,請求其平價賣米,富戶不允,矛盾一觸即發。富戶請來衙門官兵,雖經衙門官兵威嚇、勸導,災民仍不願散去。82歲的王恩沛擔心災民與官兵發生衝突,釀成巨禍,於是親自前往勸導災民,話未講畢而災民即自行散去。之後,王恩沛苦心勸說富紳,開倉平價賣糧,助災民度過了災荒。

創辦書院

酉陽教育興於斯土

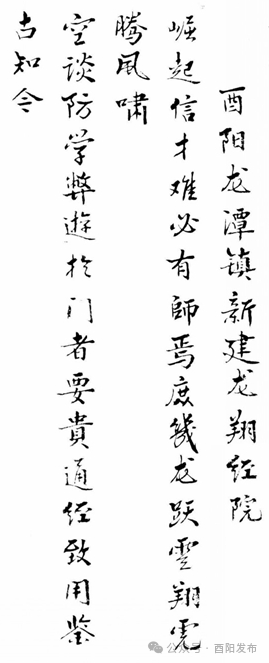

隨著龍潭的不斷發展,聚居於鎮的商民越來越多,一度超過酉陽城內人口,而龍潭僅有的龍翔書院已經不能滿足士子讀書需求。1896年,王恩沛拜見酉陽知州趙藩、酉陽儒學訓導楊聰,請求捐資創辦龍翔經院。趙藩聞言,欣然應允,並題書「酉陽龍潭鎮新建龍翔經院」聯:

崛起信才難,必有師焉,庶幾龍躍雲翔,虎騰風嘯;

空談防學弊,游於門者,要貴通經致用,鑑古知今。

趙藩題龍翔經院聯(酉陽陳迪光書)。

此後,王恩沛與其子、光緒二十年甲午科四川鄉試舉人王大章延請名師駐講,並逐年擴修,成為酉陽州又一塊教育高地。經過一百多年的發展,龍翔經院經歷了蠶桑學校、兩等小學堂高等班、四川省立第五中學校、四川省立龍潭中學、川東地區龍潭中學、四川省酉陽中學、四川省酉陽第一中學校、重慶市酉陽第一中學校等發展歷程,為武陵山區的教育事業作出了極大貢獻。

酉陽一中新貌。

積善之家

王家大院餘慶長

「史官可采,王忳誠一代善人。」這是清代酉陽舉人吳楚在王恩沛七十大壽時寫的一句話。光緒丁酉年(公元1897年)十二月二十三日,王恩沛逝於王家大院,享年82歲。逝世當天,無論貧富老幼,無不垂淚,更有乞丐哭於門庭,三日不去,哭曰:「吾儕今無所衣食矣!」

王恩沛去世,結束了他傳奇的一生,然而王家大院的傳奇並沒有就此終結,王恩沛之子王大章出任河北蠡縣知縣,後來回到酉陽為地方的教育事業作出了極大貢獻。王恩沛的孫子王勃山曾任滇川黔援鄂第一路總司令、四川省臨時參議會參議員,中華人民共和國成立後,任四川省人民政府參事室參事;王禮富,署廣安縣事,兩權彭水、三知秀山縣事。王恩沛的曾孫王劍虹與無產階級革命家瞿秋白結為伉儷;玄孫女王叔琰曾擔任電視劇《垂簾聽政》《火燒圓明園》副導演。一代又一代的王家後人,為國家和社會的發展奉獻自己的力量,續寫著王家大院的傳奇故事。