本文約4100字,閱讀約8分鐘

長期以來,生物學家們普遍認為,物種的丰度與其體型大小密切相關,即,較小的生物體數量通常比較大的生物體更多。不過,這一規律在極地地區並不適用,被稱為伯曼法則。除了體型之外,光照、食物供應、競爭和捕食等因素也會影響物種的丰度。

阿肯色大學的一組生物科學研究人員最近在物種丰度研究方面取得了新突破,他們發現基因組大小,也可能是影響物種丰度的重要因素。2024年8月8日,這項研究的論文以《極地海洋中硅藻(diatom)的丰度可通過其基因組大小來預測》為題發表在《PLOS生物學》期刊上,由美國阿肯色大學生物科學系的三位作者撰寫。

「基因組大小」指的是生物體單倍體基因組中所包含的DNA總量。硅藻作為重要的初級生產者,在水生生態系統中扮演著關鍵角色。它們通過光合作用將二氧化碳轉化為有機物,並產生長鏈脂肪酸等物質。這些有機物作為能量來源,通過食物鏈傳遞給其他生物,最終進入人類的食物鏈。硅藻的細胞壁由矽質組成,其基因組大小的差異與其生態適應性密切相關。

硅藻還對光合作用起著至關重要的作用,光合作用是將二氧化碳轉化為氧氣的過程。據估計,地球上20-25%的氧氣來自硅藻,比熱帶雨林和陸地植物還要多。

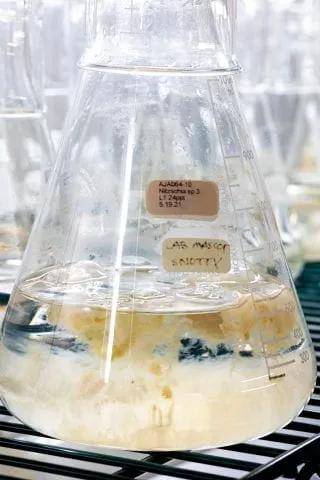

(上圖:培養皿中的硅藻。圖片來源:布朗大學,Wade Roberts)

(上圖:培養皿中的硅藻。圖片來源:布朗大學,Wade Roberts)

研究人員通過分析全球各地的硅藻,發現它們的基因組大小差異很大,有的硅藻的基因組甚至比其他的大50倍!更有趣的是,他們還發現,雖然硅藻的個頭大,基因組就大,但決定硅藻的生長速度的,卻並不是個頭;而是基因組的大小、環境溫度。在寒冷的海域,基因組大的硅藻更容易生存,這和我們之前了解的生物規律是一致的。

也就是說,通過系統地分析了全球分布的硅藻的細胞體積、基因組大小與物種丰度之間的關係之後,研究人員發現的這個現象挑戰了之前的「伯曼法則」——這個新的研究發現,溫度和基因組大小(而不是體型大小),對硅藻的最大種群增長率具有最大的影響。然而,在較冷的緯度地區,體型大小仍然很重要,遵循伯曼法則。

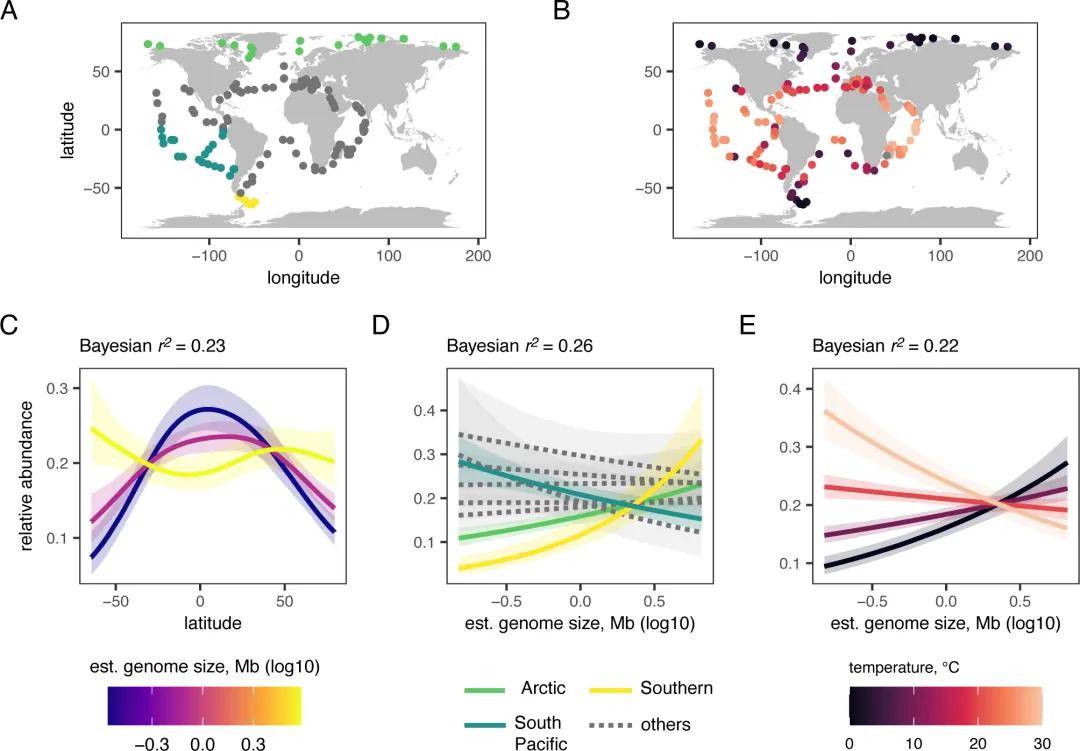

上圖:緯度、海洋區域和溫度相互作用,塑造了基因組大小與丰度之間的關係。圖(A)和(B)展示了Tara Oceans考察中210個採樣站的位置,其中(A)圖標明了位於北極、南極和南太平洋的採樣點,(B)則標示了採集時各地點的溫度。圖(C)至(E)展示了貝葉斯多層次回歸模型如何通過基因組大小與(C)緯度、(D)海洋區域或(E)溫度的交互作用來預測相對物種丰度。在圖(C)中,緯度的非線性效應使用廣義加法模型進行了建模。圖(D)中,北極、南極和南太平洋的顯著估計值以實線顯示,而其他海洋區域的非顯著估計值則以虛線表示。圖源:Roberts WR, Siepielski AM, Alverson AJ (2024)

該研究的作者韋德·R·羅伯茨(Wade R. Roberts)指出,硅藻的基因組大小,對其細胞功能和適應環境的能力至關重要。

「在浮游植物中,細胞大小與基因組大小高度相關,」羅伯茨解釋道。「我們已經知道這一點一段時間了。但我們不確定是細胞大小驅動基因組大小,還是相反。通過路徑分析,我們能夠直接測試這種方向性。我們發現,基因組大小的增加導致細胞大小的增加。因此,我們證實了基因組的大小驅動了細胞的大小。」

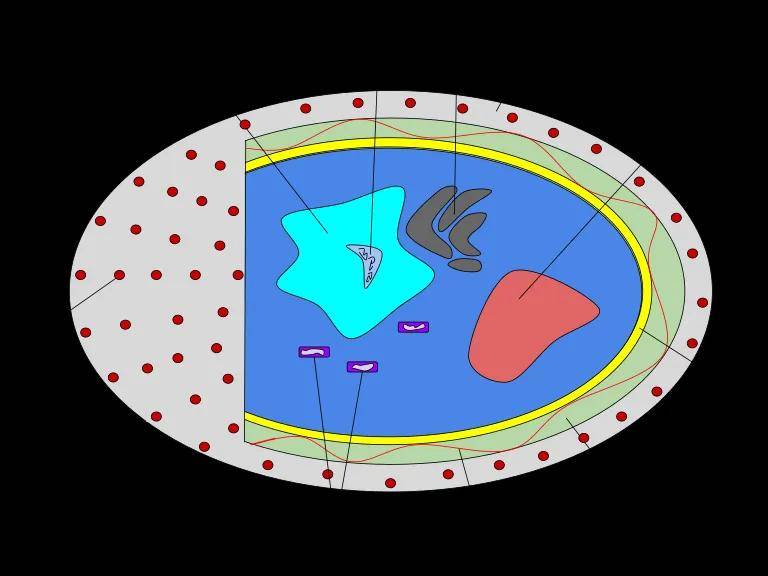

上圖展示了一種硅藻的細胞結構,儘管初看可能難以察覺其複雜性,但硅藻實際上是具備典型細胞器的真核生物。細胞的主要結構包括:1) 細胞核:儲存遺傳物質;2) 核仁:染色體所在位置;3) 高爾基體:修飾蛋白質並將其運輸出細胞;4) 細胞壁:細胞的外膜;5) 炭酸酯體:碳固定的中心;6) 色素體:含有色素的膜結構;7) 液泡:包含液體的膜結合囊泡;8) 細胞質絲:支撐細胞核;9) 線粒體:為細胞生成ATP(能量);10) 閥/紋理:允許營養物質和廢物進出細胞。作者:Clumsybatman 圖源:Wikipedia(CC-BY-4.0)

不同物種的硅藻基因組大小可以相差50倍,但大部分遺傳物質差異是由重複DNA構成的。DNA編碼蛋白質,蛋白質是生命的構建塊,但尚不清楚重複DNA如何被細胞利用。據估計,人類基因組中只有約2%編碼基因。

綜合這些結果,這項研究突出了在宏觀進化過程中,基因組大小這一新興特徵所帶來的細胞及生態層面的連鎖反應。這一發現揭示了基因組大小作為生物體最基本、不可簡化的特性之一,對物種丰度的重要影響。也就是說,這項研究的結果通過表明一個對所有生命都至關重要的單一新興性狀——基因組大小,可以預測全球範圍內的物種丰度,從而推動了對物種丰度的理解。

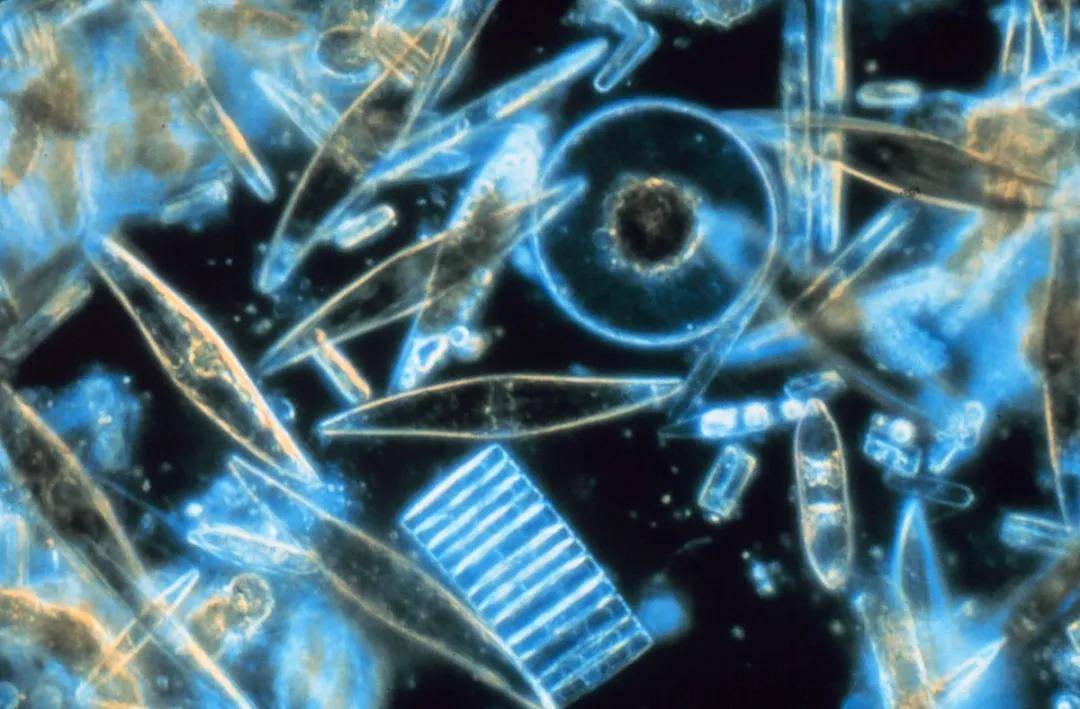

上圖是通過顯微鏡觀察到的各種硅藻。這些樣本生活在南極麥克默多灣的年冰晶體之間。圖像來源於1983年的原始35mm Ektachrome膠捲。這些微小的浮游植物被矽酸鹽細胞壁包裹著。圖像由Prof. Gordon T. Taylor提供,來自石溪大學(Stony Brook University,並由NOAA Corps Collection保存。圖源:Wikipedia(公域圖片)

羅伯茨說:「較大的生物體在極地地區更為豐富。這對於哺乳動物和其他多細胞生物來說是正確的。但我們不知道這是否適用於浮游植物。現在,我們可以根據溫度預測群落組成。這將有助於我們預測較大的硅藻是否能夠在變暖的水域中生存。」

在一個不斷變暖的星球上,這可能意味著大細胞硅藻的減少和潛在的氧氣輸出下降。

感興趣的「海洋與濕地」(OceanWetlands)讀者可以參看全文:

Roberts WR, Siepielski AM, Alverson AJ (2024) Diatom abundance in the polar oceans is predicted by genome size. PLoS Biol 22(8): e3002733. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002733

01.什麼是伯曼法則?

這項研究中提到的伯曼法則(Bergmann's Rule),是一個重要的生態學原理,由19世紀的德國生物學家克里斯蒂安·貝爾曼(Christian Bergmann)首次提出。這個法則主要探討了物種體型與其棲息地緯度之間的關係。根據伯曼法則,同一物種的個體在寒冷氣候中的體型通常會比在溫暖氣候中的體型要大。這意味著,生活在高緯度地區的動物通常比生活在低緯度地區的動物體型更大。

一個例子是北極熊(Ursus maritimus)是伯曼法則的經典例證。北極熊生活在寒冷的北極地區,其體型較大,體重可以達到400至600千克。其較大的體型有助於減少熱量的散失,幫助它們在嚴寒的極地環境中維持體溫。與之相對的是,生活在溫暖氣候中的棕熊(Ursus arctos),它們的體型通常較小,這使得它們更適應溫暖的環境。

另一個例子是南美的大羊駝(Lama glama)。生活在南美洲高山地區的大羊駝體型較大,這有助於它們在高海拔、寒冷的環境中保暖。而在低海拔、氣候較溫暖的地區,它們的近親——安第斯駱駝(Vicugna vicugna)體型則較小。這種體型差異同樣符合伯曼法則,即高緯度或寒冷環境中的動物通常體型較大,以便更好地保持體溫。

在鳥類中,冰島的大西洋鸌(Puffinus puffinus)也是一個好玩的例子。它們的體型比較大(相較於生活在溫暖地區的同種鳥類來講),這使得它們能更好地適應寒冷的環境。大體型能有助於減少熱量的散失,使這些鳥類能夠在極寒的北極和亞極地區成功生存。

換句話說,伯曼法則對於這個現象的解釋,在於體型對動物生存的適應作用。較大的體型具有較大的體積和相對較小的表面積,這有助於減少熱量的散失,從而在寒冷環境中更有效地維持體溫。這種體型上的差異使得動物能夠更好地適應寒冷氣候,提高生存幾率。

雖然伯曼法則的的確確在許多動物中得到了驗證,但,也存在一些例外。例如,一些生活在極寒地區的小型昆蟲和其他小型動物,並未完全遵循這一規律。儘管如此,伯曼法則仍然為我們理解動物體型的地理變異提供了重要的科學依據,並揭示了體型如何通過適應環境溫度來增強生存能力。這一原理在解釋極地和亞極地地區動物的體型變化時具有重要的科學意義。

02.什麼是物種丰度?

物種丰度(species abundance)是這項研究中的關鍵詞。物種丰度是生態學中用來描述特定區域內某一物種個體數量的一個重要概念。它衡量的是在某一生態系統或環境中,某種物種的個體有多少。物種丰度有幾種不同的表現形式。

首先是「絕對丰度」,指的是某一物種在特定區域內的總個體數量。例如,在一片森林中,可能會有1000棵某種樹木,這就是這種樹的絕對丰度。又比如,在一個城市公園的鳥類調查中,研究人員記錄到某種鳥類的絕對丰度為150隻;這意味著:在該公園內,科學家實際觀測到的這種鳥類的總數量是150隻。這一數據可以幫助評估鳥類的種群規模和生境適宜性。

而「相對丰度」,則表示某一物種個體數量在所有物種中的比例或占比,通常用百分比來表達。比如,在一個生態系統中,如果某種昆蟲的個體數量占所有昆蟲的30%,那麼它的相對丰度就是30%。又比如,在一個湖泊的生態系統中,科學家調查發現湖中有2000條魚,分屬於10種不同的魚類。如果其中500條是某種魚類,那麼這類魚的相對丰度就是500條/2000條,即25%。這說明這類魚在湖泊中的比例是25%。

此外,「種群密度」則指的是每單位面積、或體積中的個體數量。例如,在一立方米的水中,如果有20條魚,那麼魚類的種群密度就是20條/立方米。又比如,在森林生態系統中,假設在一個10平方米的森林區域內,科學家記錄到100棵某種樹木,這樣該樹種的種群密度就是10棵樹/平方米。這種測量有助於評估森林的植被覆蓋情況以及樹木在特定區域的分布密度。

物種丰度對於理解生態系統的健康和功能至關重要。它可以反映生態系統的生物多樣性和穩定性,也有助於研究物種之間的相互作用及生態平衡。通過分析物種丰度,生態學家可以評估環境變化和人為活動對生態系統的影響,從而進行有效的生物群落管理和保護。

學而思

思考題·舉一反三

Q1、基因組大小與物種丰度的關聯是否意味著我們可以通過操縱基因組來控制生態系統的物種組成?這個問題直接切入研究的核心發現,並引發對生物技術應用的倫理思考。它鼓勵讀者思考:如果我們可以通過基因工程改變物種的基因組大小,從而影響其丰度,那麼這是否意味著人類可以扮演「造物主」的角色,對生態系統進行人為干預?這樣的干預可能帶來哪些意想不到的後果?

Q2、氣候變化對不同基因組大小的硅藻的影響是否會進一步加劇海洋生態系統的失衡?考慮到氣候變化對海洋溫度的影響,這個問題將研究結果與現實世界聯繫起來。它鼓勵讀者思考:隨著全球變暖,基因組大小較大的硅藻是否會因無法適應高溫而逐漸減少?這種變化會對海洋食物鏈、碳循環以及全球氣候產生怎樣的影響?

Q3、這項研究成果對於保護生物多樣性有何啟示?這個問題將研究的學術價值與現實的保護問題聯繫起來。它鼓勵讀者思考:了解基因組大小與物種丰度的關係,對於制定更有效的物種保護策略有何幫助?例如,我們可以根據不同物種的基因組大小,有針對性地採取保護措施,以應對氣候變化等全球性挑戰。

Q4、基因組大小是否真的是決定硅藻丰度的唯一關鍵因素?這篇文章表明,基因組大小在冷水區域對硅藻丰度的預測能力很強,但除了基因組大小、溫度之外,還有哪些其他環境或生物因素可能會影響硅藻的丰度?例如,光照強度、營養鹽濃度或海洋酸化是否也可能對硅藻的分布和數量產生顯著影響?而且,重複DNA對基因組大小的影響,是否普遍適用於所有物種?因為該研究指出,基因組大小的差異主要是由於重複DNA的量不同。那麼,這種現象是否在其他類型的生物(如植物、動物或其他微生物)中也同樣存在?這種現象是否會影響我們對其他生態系統中的物種丰度的預測?

歡迎分享你的想法!(請文末留言)

THE END

本文僅代表資訊,不代表平台觀點。供參考。

信息源 | 布朗大學、PLOS Biology

編譯 | 王芊佳

編輯 | Daisy

排版 | 綠葉

【參考資料】

布朗大學官網報道:

https://arkansasresearch.uark.edu/researchers-make-breakthrough-in-understanding-species-abundance/

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002733

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/08/240809135720.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Bergmann%27s_rule

https://en.wikipedia.org/wiki/Abundance_(ecology)