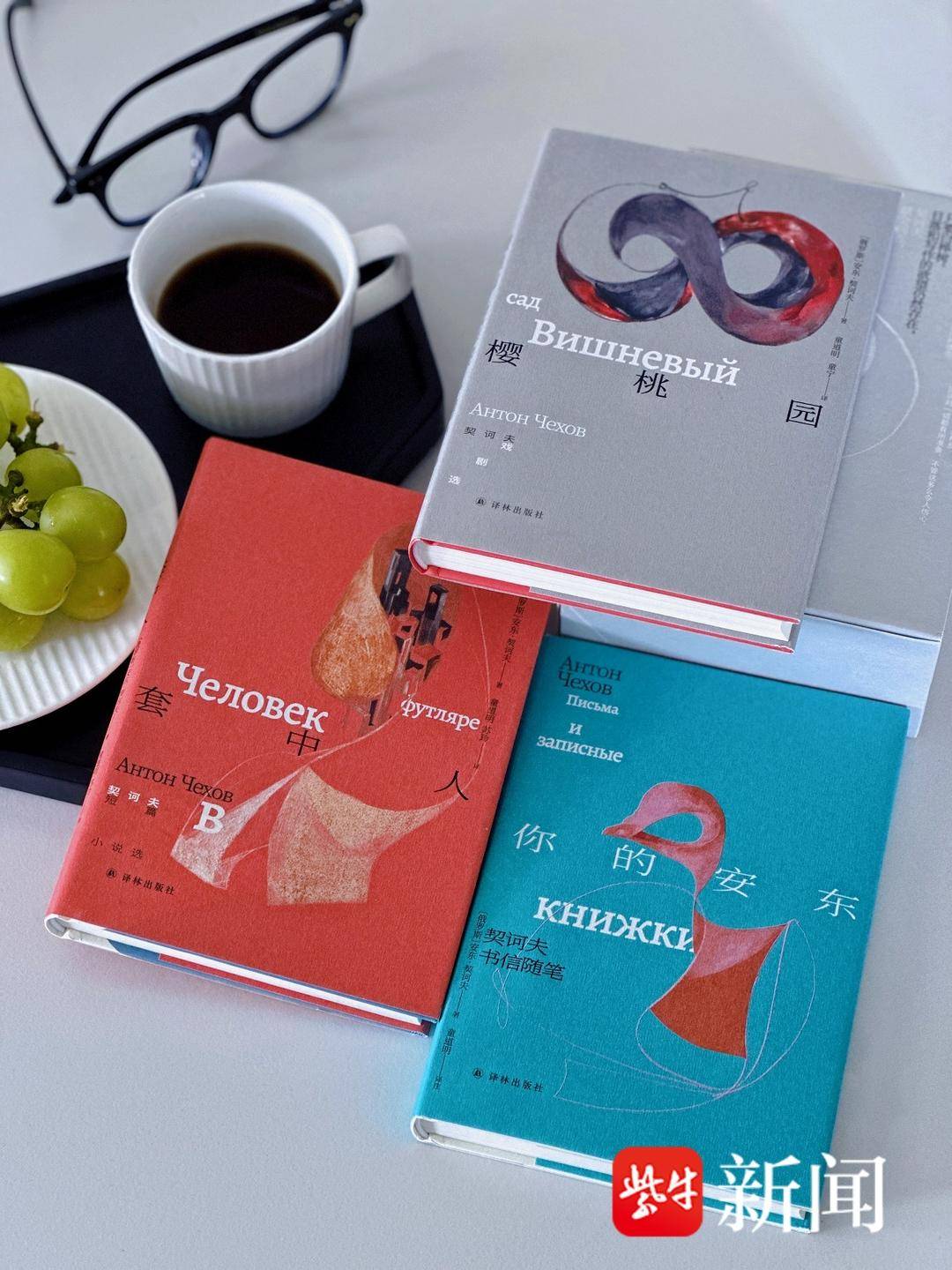

安東·契訶夫是19世紀俄國短篇小說巨匠、現代戲劇的奠基人之一,在短短44年的生命里,寫下數百篇小說和17個劇本,被視作俄國現實主義流派的傑出代表。2024年,恰逢契訶夫逝世120周年,譯林出版社推出了三卷本的「套子裡的人:契訶夫文集」,包括《套中人:契訶夫短篇小說選》《櫻桃園:契訶夫戲劇選》和《你的安東:契訶夫書信隨筆》,將契訶夫不同體裁、不同階段最有代表性的名作一網打盡。虛構與非虛構作品互為對照,這樣的編選形式在契訶夫作品出版領域尚屬首次。著名契訶夫研究專家、戲劇評論家童道明先生擔任主要譯者,讓契訶夫經久不衰的魅力穿越一百多年的時間,重現於當代讀者面前。

閱讀契訶夫沒有標準答案

人們在談到契訶夫時,習慣於將他與莫泊桑、歐·亨利並列起來,稱作「世界三大短篇小說巨匠」,他們的作品也是學生在中小學階段都會接觸到的。不同於莫泊桑、歐·亨利對情節的巧妙安排,契訶夫小說中最精彩的是氛圍,是一種深沉的、緩慢流淌的情緒。南京外國語學校語文名師蔣興超認為,契訶夫的風格是含蓄內斂的,許多隱喻都埋藏在樸素的詞語裡,簡短的句子中也有無窮的遠方。一部兩小時的電影,可能會濃縮幾十年、上百年的歷史,背後一定有豐富的信息量。我們閱讀契訶夫的小說就像看電影,不僅要看到作家的笑,也要看到笑容里隱含的淚水。例如契訶夫在寫《苦惱》時,故意略過了馬車夫剛剛喪子、內心衝突最激烈的時候,而是從一周以後才開始寫,這樣一來劇烈的悲痛就轉化成了深沉的憂傷。許多學生初讀契訶夫時會感到枯燥,就像大家在讀《西遊記》時經常跳過寫景的段落,只喜歡讀那些緊張刺激的打鬥場面。然而一旦培養出了閱讀的耐心,拋開對緊張情節的追求,去體會作家在平淡語言背後的深切悲憫,學生的閱讀理解能力,以及對人性和社會的認識,都能更上一個台階。

本套文集中的每一本書都收錄了包括譯者前言、後記、作家生活影像、戲劇演出劇照等各種形式的補充材料。每一則書信、隨筆後,都有譯者精當的注釋,介紹背景信息,挖掘言外之意。同時收錄了斯坦尼斯拉夫斯基的回憶文章《與契訶夫相處的最後一年》,追述與契訶夫親密合作的歲月,從舞台呈現的角度解析人物和平淡台詞背後的深意,對今天中國讀者理解契訶夫文本有很強的啟發性。

契訶夫的小說是提煉的藝術

契訶夫有一句廣為流傳的名言:「簡潔是天才的姐妹」。他曾主張新手寫作者把小說的開頭和結尾刪掉——「因為在這類地方,我們最容易說假話」。這其中包含兩層意思:首先是開頭的簡潔有力,《小公務員之死》的開篇就寫主人公打了個噴嚏,一下子就把矛盾焦點拋出來了。至於主人公的家庭、性格等背景信息,都是在後文才巧妙地交代。開篇迅速切入,才能抓住讀者的注意力。其次是結尾要留有餘地,契訶夫的許多作品總給人一種「未完待續」的感覺,這恰恰說明在複雜的現實生活里,是沒有標準答案的。南京師範大學附屬中學語文教研組長龐冉指出契訶夫的寫作方法可以為現在的學生寫作記敘文提供參考,寫記敘文時要想不落俗套,就要避免在結尾提供道理或抒發感想,適當的留白可以讓人回味無窮。譯者童道明將契訶夫「提煉的藝術」發揮到了極致。童道明畢生致力於研究契訶夫,是首位將契訶夫不同體裁的作品由俄文直接譯介到中文世界的學者,被稱為「中文世界最懂契訶夫的人」。其譯筆含蓄凝練,善於使用簡短的句子,貼合契訶夫的語言風格。文集在出版前已經過多年打磨,並由童道明之女、翻譯家童寧老師做了精心校對和注釋,是讀者走近契訶夫的理想譯本。

揚子晚報|紫牛新聞記者 沈昭

校對 徐珩