航天育種牧草在西藏錯那市茁壯成長 記者郭沛然 通訊員楊勇 攝

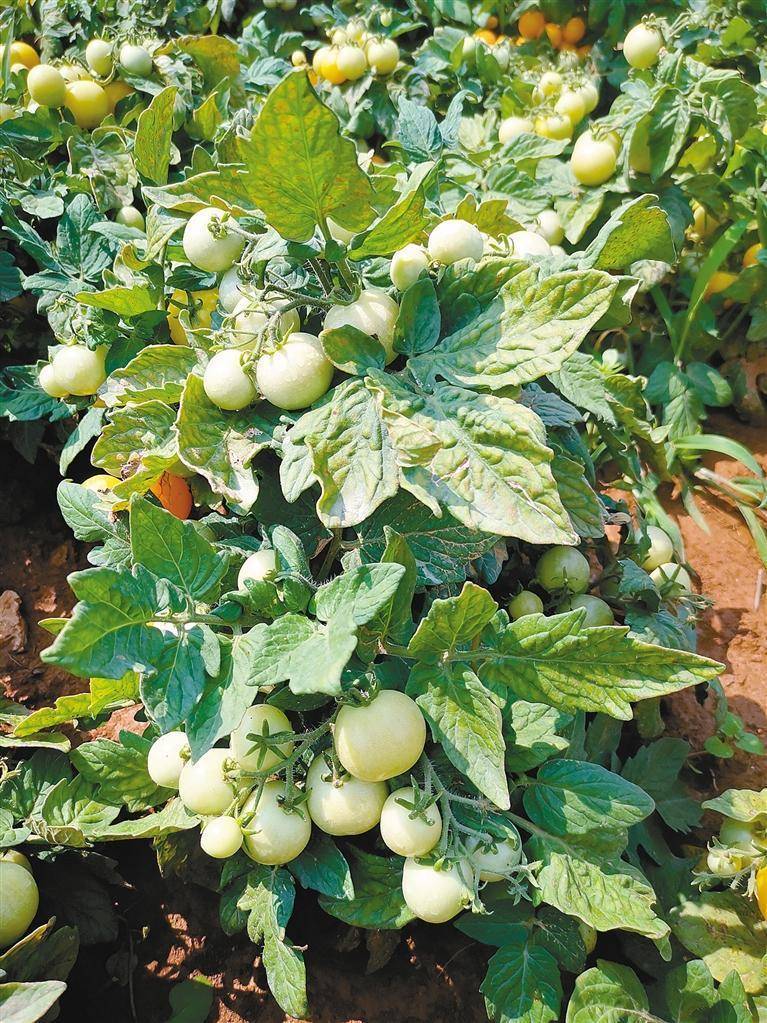

航天育種地面選育基地的農田裡碩果纍纍 記者郭沛然 通訊員楊勇 攝

航天育種地面選育基地的農田裡碩果纍纍 記者郭沛然 通訊員楊勇 攝

通過層層篩選的「天選之種」從太空「出差」回來後,只完成了航天育種「萬里長征」的第一步。隨後,科學家們還要進行四到五年的地面選育,大浪淘沙般篩選、淘汰與精心培育,留下品質最優異且能連續向下遺傳的「太空種子」。正是擁有了高產、優質、早熟、抗病力強等顯著特性,「太空種子」讓未來農業有了嶄新的想像空間。7萬株從陝西西安選育出來的太空種苗,翻山越嶺到西藏錯那市試種,一叢叢長勢喜人的太空牧草與太空蔬菜,為原本寸草不生的高原荒地孕育無限生機。

攻堅克難

高原荒地成功試種「太空草」

受制於自然條件與長期過度放牧,錯那市地區的草場面臨嚴重退化和生態功能減弱的問題……今年6月,陝西省航天育種工程技術研究中心與合肥高新區太空科技研究中心共同合作,決定挑戰這片高寒之地。11名育種工作者組成進藏團隊從西安出發,帶著精心選育的航天育種牧草種苗和蔬菜種子前往海拔4380米的錯那市,開啟了一場充滿挑戰的科學試驗之旅。

輾轉抵達試驗地點後,進藏團隊遇到了第一個難題——撂荒斜坡地種植條件差。這塊地面積約38畝、未種過莊稼,處于山坡一隅,地勢起伏不平,南北落差達3米、東西落差達2米,石頭遍地,形狀還不規則。

今年66歲的地面選育「老手」袁中權,是進藏團隊中最年長,也最不服輸的一位。他帶領隊員拿著測量工具,為試驗地「量體裁衣」設計了種植效果圖。「要想種好地,土壤是關鍵。」老袁告訴記者,經過挖掘機、裝載機進行平田整地作業後,還要對斜坡地的土壤進行檢測與分析,尋找到更適合高原環境的有機肥料進行土壤改良,確保太空牧草能夠紮根生長。

「首批太空牧草移栽後,不少當地群眾擔心種苗的成活率,也怕種苗長成『大長腿』,也就是高腳苗。」老袁有信心地說,此次移栽的是在西安培育的星際神農系列牧草,已經在榆林地區經受過考驗,只要試種成功,即使遇上-40℃的低溫天氣,它們也能安全越冬。

太空牧草移栽完畢後,迎來了一批嘗鮮者——土撥鼠,它們經常來啃植物的根系,也不怕人,為種植試驗帶來了威脅。為了解決「鼠患」,工作人員巧妙利用生態防治措施,在不破壞牧草生長的情況下,用辣椒水和花椒水噴洒在植物根系與葉子上,土撥鼠吃一口被「辣」到後,再也不敢侵害太空牧草了。

「人不哄地皮,地不哄肚皮。你瞧,栽植一個多月了,太空牧草都長高了20到30厘米,只要後期管理好,航天育種牧草就能在高原地區正常生長。」老袁指著視頻中的牧草笑著說,進藏團隊克服了高原缺氧、風沙肆虐、紫外線強、常年低溫、日照不足等困難,順利完成了太空種苗的移栽作業。看到太空牧草生根發芽、長勢喜人,錯那市的5個鄉鎮競相邀請育種工作者將剩餘的「太空種子」播撒到自家門口。

精心選育

「天外來客」在西安結滿碩果

在不少人的印象中,提到科研人員,立刻就會想到「高大上」的設備、晦澀難懂的詞彙……8月14日,記者在陝西省航天育種工程技術研究中心地面選育基地內,見到了會幹農活、接地氣的育種專家。陝西省航天育種工程技術研究中心主任郭銳蹲在兩排長壽菜前,麻利地清理完雜草後,一株一株檢查發育情況。

「今年9月,我們準備把這批富含高蛋白質、能降三高的長壽菜搭載返回式衛星送上太空進行誘變。」郭銳告訴記者,篩選出現階段性狀最優良或者某些性狀亟待改善的株系的種子,這是航天育種的第一階段——精心選種。在他看來,航天育種就相當於開採金礦,太空飛行器搭載種子上天,就等於是將一批批種子變成一座座金礦山。當第一步選種和第二步太空誘變結束後,「金礦山」就形成了。等這些種子回到地面,經過育種專家艱辛的選育,最後才能得到綜合性狀更優秀或有新的優良性狀出現的「太空種子」。

立秋時節,走在航天育種地面選育基地內,蟬鳴聲聲不絕於耳,目之所及皆是鬱鬱蔥蔥的綠色繁茂植被。遠看平平無奇,走近觀察才發現,與尋常蔬菜花卉不同,這裡選育的太空種子結出了千姿百態的奇花異果。紫紅色的雞冠花從太空「出差」回來後,能開出黃色、橘色和白色的花朵;太空南瓜更是「百變之王」,它們五顏六色,有的形似佛手、雞蛋,有的形似麥克風……農田裡結滿了「天外來客」的碩果。

從1987年中國第九顆返回式衛星首次搭載農作物種子飛向太空至今,中國航天育種已走過30餘年。航天育種搭載試驗品種類繁多,生活中常見的多為太空糧食作物、太空蔬菜水果與太空經濟作物。實際上,還有一類太空林木草灌,不同於糧食、花卉,它們的選育周期更漫長,因此還未形成規模效益。

作為我國航天育種的北方中心——陝西省航天育種工程技術研究中心為何將太空林木草灌放在選育的「C位」?

「在中國這樣國土面積遼闊,沙漠荒地占比較大的國情下,選育太空林木草灌的長遠意義不可估量,我們想在高原荒地種出『綠色奇蹟』,解決牧草品種稀缺的『卡脖子』問題,讓那裡的牛羊吃上營養的『太空草』,讓群眾享受到我國航天科技發展帶來的實惠。」郭銳堅定地說,按照現代農業科技的實驗規律,從播種、收穫到選優的工作要反覆進行四輪,平均每一類種子都需要四到五年的選育時間。沒有艱苦而漫長的地面選育,就無從得知種子們在太空中究竟發生了什麼樣的變化。像太空林木草灌的選育過程雖然見效慢,但卻對荒漠化、石漠化與水土流失的綜合治理有著重要意義。

制定標準

送太空產品「飛」入千家萬戶

西安被譽為「中國航空航天城」「航天動力之鄉」,依託雄厚的航天科技實力以及產學研深度融合,加速推動航天育種成果的轉化應用。在陝西省航天育種工程技術研究中心內,一個個透明容器里盛放著各類太空種子,從糧食作物,到蔬菜水果,再到花卉牧草等,不同領域都有成功的品種問世。

記者了解到,該中心已進行航天育種搭載實驗100餘項,獲得11項農業領域相關專利,選育出一批如陝北小雜糧、大紅袍花椒、星際神農系列牧草等具有我國自主智慧財產權的高產優質植物新品種,並通過與種子企業聯合實現了產業化應用,產生了顯著的社會經濟效益。其中,太空大紅袍花椒已經開始大面積推廣種植;星際神農系列牧草先後在榆林地區、甘肅地區、西藏錯那市等紮根生長。

眼下,這些富含科技的新品種、遨遊過太空的種子,為攥緊「中國種子」、端穩「中國飯碗」貢獻著陝西力量。從2015年蔥蘭、荷蘭菊等一批耐寒、抗旱的太空花卉種子被撒在了哈薩克和吉爾吉斯的土地上,到2024年陝西省航天育種研究中心與中加衛星通信產業園、伊朗大學、印度理工大學等機構簽訂合作備忘錄,陝西航天農業科技正昂首闊步 「走出去」。

「太空咖啡、太空茶葉、太空花椒……這些都是用自主育種的太空種子生產而來。為了讓更多人了解航天育種技術,我們還撰寫了科普讀物與繪本。」郭銳如數家珍般介紹道,航天育種不是一飛了事,難點在於「入地」選育和未來如何推向市場。前者需要時間,後者需要標準,建立陝西航天生態農產品(生態食材)檢測中心、制定航天生態農產品(生態食材)團體標準等,正是太空產品「飛」入千家萬戶、航天技術走入日常生活的關鍵。

郭銳表示,標準是創新發展的引領和推動力量,從太空種子衍生的一系列科研產品只有與市場精準對接才能產生價值。為了使太空食品產業形成規範化發展的同時,確保太空食品的質量和安全性得到市場的充分認可,陝西省航天育種工程技術研究中心參與起草制定的《航天生態農產品(生態食材)通用技術要求》團體標準於今年1月正式發布,該標準規範了航天生態農產品生產流程、安全生產管理等,有助於推動市場良性發展,滿足群眾食品消費升級的需求。此外,研究中心也為通過檢測的太空食品設計了專屬LOGO(標識),方便消費者選購時進行辨別。

從生根發芽到開花結果,種子萌發著希望,蘊藏著夢想。期待未來,在科研人員的不懈探索之下,讓更多陝西自主培育的「太空種子」遍撒大江南北,更多優質的太空果蔬能進入市場、端上市民的餐桌。 記者郭沛然 實習生王一冰 陳沛立