文|李安琪

編輯|李勤 楊軒

「認為MEGA是理想iPhone時刻的舉手?」

今年3月1日,理想汽車新車「MEGA」發布會後,一群理想投資者在隔壁聚餐,席間有人發起投票。在座20餘人,幾乎全部舉手。作為理想的第一款純電車型,眾人都希望它為理想拉出新的增長曲線。

不僅外部投資人信心高漲,在理想汽車內部,據36氪汽車了解,不僅公布了2024年80萬輛的總銷量目標——相比上一年翻倍還多——內部還有一個85萬-90萬輛的更高目標版本。

沒有人質疑這款約56萬元的車是否定價太貴;沒有人質疑一直做增程車的理想,第一款純電車型是否存在短板;沒有人質疑理想的銷量目標是否定得太高。

畢竟,過去幾年的連續勝利,理想汽車已經躋身頭部車企之列:

大家公認,理想的產品定義能力出眾,增程「奶爸車」銷量連年大漲。2023年結束,理想汽車賣出近38萬輛,比前一年增長超2倍,躍居新造車公司銷量之首。

大家公認,理想經營穩健,不僅是新造車企業里少見有凈利潤的公司,帳上現金也充裕——在MEGA發布前三天,理想剛交出一份華麗年報:2023年,公司營收和現金儲備都超過千億元,凈利潤更是達到118億元。股價隨之大漲,市值一度逼近500億美元。

大量長線基金和個人投資者在當時入場。有了解理想的行業高管當時對36氪汽車說:理想百萬(輛)銷量不是夢。

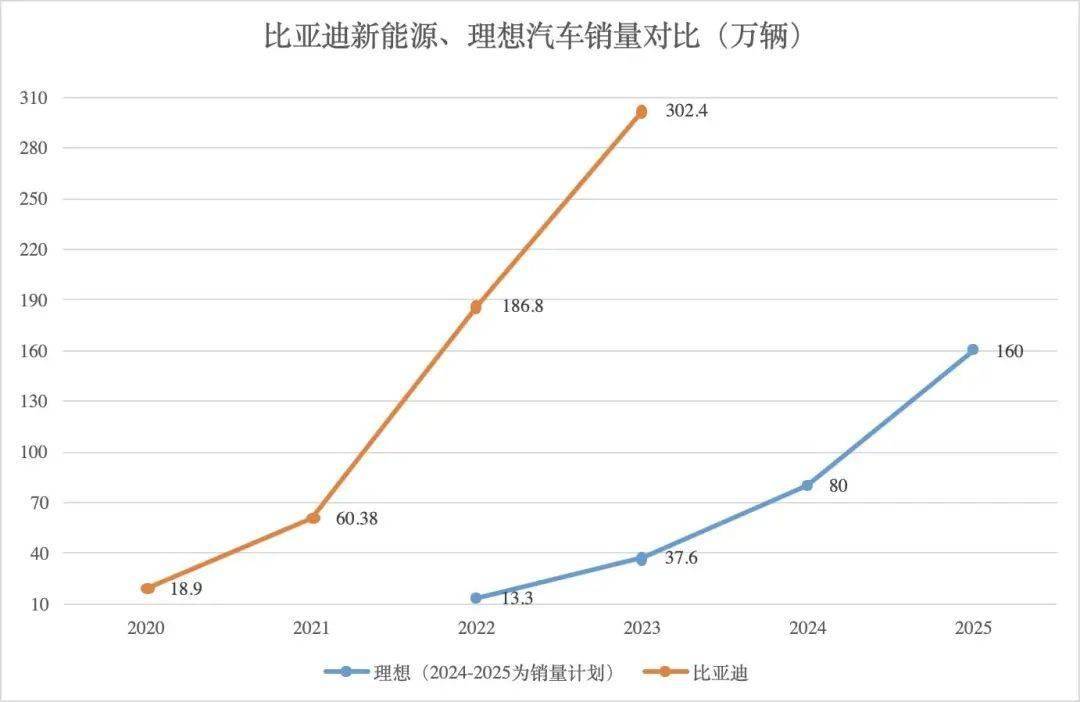

如果按照理想的規劃,2025年銷量是160萬輛,連續4年實現100%增長。這幾乎將複製比亞迪新能源車的增長神話。

數據來源:公開數據 製圖:36氪汽車

但後面的事,大家都知道了:MEGA銷售失利,在交付完累積訂單後,單月銷量已經滑落至數百輛。這不僅打亂了理想的原本銷售節奏,甚至打亂了這家公司的步調。

去年下半年,理想坐上銷量火箭,其常州工廠周邊的高速公路經常因為滿載的交付車輛而堵車。但36氪汽車獲悉,今年別說讓高速堵車,前期產線上有時候連「單班都排不滿」。

眼看銷量偏離預期,有人在4月初的幹部會議上提議降價,CEO李想為此大動肝火,「誰再跟我提降價,就出門右轉!」

但李想沒有拗過現實,36氪汽車獲悉,理想剛發布的新款增程車庫存快速積壓約4萬輛,不到一周,理想就宣布全系降價。同時,原計劃的80萬輛年銷售目標,也下調至50多萬輛。

理想原本今年要發布的3款純電SUV也被擱置,推遲至明年上市。原計劃的30%人員增幅未兌現,取而代之的是裁員收縮。

至於股價,不過短短一個季度,就已跌去6成。

有投資人泄氣地對36氪汽車說,即使考慮到MEGA不會大賣的風險,「但沒想到整個公司的勢能都被拉下來。」

當然,銷量和市值漲跌只是一時得失,更重要的是如何判斷理想的未來:MEGA失利是一種偶然,還是反映了理想背後潛藏的更深層問題?

以及,作為一家有諸多閃光點的黑馬公司,曾經帶領理想走向成功的那些特質,在純電領域,在未來,能否帶著它跨過目前的坎,延續它的增長神話?

理想的增長神話靠什麼?

2022年7月的一天,李想的痛罵迴蕩在順義總部研發大樓5樓走廊,「我們已經被這個世界上最狼性的公司盯上了,他憋著勁兒要乾死你,你們還覺得挺好,這太傻X了。」

李想口中世界上最狼性的公司是華為。

當時華為支持的問界汽車剛發布第一代M7車型,理想員工看過產品後,認為M7純屬「油改電」,競爭力不足,對M7的銷售話術研究、線下探店開始鬆懈。

對於理想員工來說,把剛入場的問界M7當對手,確實有些勉強。彼時,理想汽車上半年憑藉理想ONE一款車已經月銷萬輛,正向月銷2萬輛衝刺。

但李想不僅自己繃緊了神經,也將這種危機感傳達給了管理層。有理想投資人告訴36氪汽車,當時雖然理想車賣得很好,但幾個核心高管已經因為華為進場而焦慮到「晚上無法睡個好覺,急得直掉頭髮」,「他們認為有一個十倍於理想體量的人正分分鐘殺到這個市場來」。

從市場表現來看,2022款問界M7起步平平,直到2023年9月,再次改款並拉低起售價7萬元,才開始真正起量。

也就是說,李想的危機嗅覺提前抵達了一年多。李想自己也向好友說過,「我的風險閾值比較低。」

過去幾年,新造車行業在技術概念、資本推崇之間拋高浮低,稍有不慎就滑入危機。理想過去幾年的快速崛起,都和「刀懸於頂」的風險敏感性不無關係。

風險意識直接對應著公司資源邊界認知。

2021年,新造車公司蔚來、小鵬和理想汽車三家公司的美股市值都衝到500億美元,其他兩家公司在融獲百億級資金後,選擇在海外市場、車手互聯、飛行汽車等領域大舉擴張。而理想汽車則幾乎將資源和精力都投入在了一件事:造好車、賣好車。

在員工眼中,李想幾乎不出外勤,「沒有秘書」「基本就在公司待著,隨時都能找到他」。

何小鵬曾暗諷理想汽車的定位策略,選擇大舉押注智能技術。但實際上,正是精準定位讓理想汽車的產品力被快速放大。

理想曾做過調研,理想車主中,已婚有孩的人群占比80%,已婚無孩人群占比15%,單身人士只占5%,但5%中大部分人處於備婚階段。「精準命中了家庭用戶。」

討論新車產品時,內部也會花很長時間來討論,新車的定位是什麼,主打哪些賣點,賣點挖掘幾種場景。李想也會要求底下員工,不要做過多市場調研,而是從自身能力去挖掘。「總做需求調研就容易想著滿足用戶,但其實真正的好產品是要超越用戶所想。」有員工說道。

風險意識還體現在,在造車公司中,理想汽車是很早看到製造和供應鏈暗坑的一家,這對汽車這種大規模工業化產品至關重要。

理想對供應鏈保障的風險意識直接落到了組織行動上。有內部人士告訴36氪汽車,疫情期間,理想汽車核心零部件如三電、熱管理、晶片等都有一個小tower與tower head(類似作戰小單元與指揮官)。「質量管理、採購、供應都在這裡,只要這個tower的事情,tower head或者更高一級供應鏈負責人就能做決策。」

以行業缺芯為例,「如果tower head說缺芯,採購就會馬上去找,質量管理馬上去查,從決策到下單不到2個小時,鏈路非常快。」而傳統車企的模式是採購、質量管理團隊獨立,各自彙報、層層審批完,可能半個月已經過去。

2022年9月,美國要求英偉達停止對華出口高端 GPU 晶片,理想當天批了40億元向供應商採購晶片。「雖然最後沒能順利買到晶片,但理想對智駕需求的預判、執行效率相當高。」有行業人士說道。

這個供應保障體系下,理想汽車在2022年做到了L9/L8車型首月交付量過萬。蔚來則是在2023年初,ET5慘痛失利後,才開始整肅供應鏈;小鵬汽車直到熱門車型G6上市,依然被供應問題困擾。

「要做到交付就上量,你得派人不斷去檢查供應商的備貨情況,主件、配件都得看。」有理想人士說,「但最重要的是要用銷量讓大家建立信心。」

這種與風險意識相生相伴的緊張感,不僅在供應鏈上如此,在銷售一側更是如此。

李想會自己盯盤抖音等社交媒體出現的輿情。如果出現負面輿論,李想會斥責,為什麼這麼久都沒有反駁?去年的車企周銷量榜被理想帶火,如果被人搶先發布,李想也會因此發怒。

在公司運營上,理想內部也早就形成作戰意識。有中層員工告訴36氪汽車,如果今天車快要交付,但出現了問題要調整,「leader幾乎不用做什麼動員,項目經理說一聲,大家就自覺安排好加班。」

這樣的戰鬥姿態也同樣適用於和同行的較量。

2022年9月,理想的對手小鵬汽車發布5座旗艦SUV車型G9,產品力不容小覷。但因SKU繁雜、產品定位混亂,G9攻占市場失利,小鵬內部由此引發的改革風暴延續至今。

逮到機遇,理想在G9發布會後迅速預熱了同價位車型L8於9月底上市。有理想人士直言,目的很簡單,一是攢訂單,「9月底發布,抓住十一黃金周讓用戶到店,訂單就可以集中爆發。」

二是趁G9發布失利,爭奪小鵬的訂單。理想將L8提前發布稱為塔山戰役,「什麼是塔山戰役?不看傷亡,只要塔山。」

L8提前1個多月發布,箭在弦上,「所有展車、試駕車節奏,還有工廠排產、訂單,都需要跟上。」

有理想人士回憶,早期L8展示車的狀態很差,一些進店用戶還反饋後排座椅很皺、LCD螢幕漏光等。

雖然傷敵一千自損八百,但理想也積累了實戰經驗。有理想人士總結,L8將產能爬坡的時間從半年縮短至一個月。

如果要回答理想過去的增長靠什麼?答案可能是,基於風險意識,理想超深思熟慮的產品洞察力,超機敏的組織反應力和超強的戰鬥意識。

產品、製造、供應體系就位,進入2023年,理想對於華為銷售體系的學習,加速了銷量爆發。

2022年7月,李想的一聲怒吼,讓理想員工第一次感受到勁敵的壓力,也意識到跟華為必有一戰。

「問界M7不能打的聲音一下子在內部平息,所有人開始研究華為與問界,這成為公司的主旋律。」而在這兒之前,理想員工之間更多談論的是區塊鏈、特斯拉和蘋果。

同時,理想開始效仿華為,進行銷售體系架構調整:招募前華為系高管鄒良軍出任銷售負責人,同時組建的超30人零售GTM(Go To Market,負責產品進入市場)團隊,幾乎全部出自華為與榮耀。

鄒良軍把以往手機行業的管理經驗遷移到理想。用「天」為單位管理庫存,要求任何一個客戶下 5000 塊錢定金之後,平均不到 7 天的時間把車交付出去。

鄒良軍還對銷售體系做了大調整,從過往中央直管變成了省級團隊直管,「省總對管轄區域有了更多話語權,競爭靈活度更高。」有接近理想高層的人士表示。

但銷售急行軍之下,危機已經種下。有理想人士向36氪汽車透露,今年一季度,理想發現他們引以為傲的NPS(產品推薦值)已經從穩定的接近80%,直線下滑5個百分點,而拆分下來,主要原因就來自銷售和市場。

去年4季度,為了提振訂單,理想不斷推出各種隱性的降價優惠舉措,加上李想本人在社交媒體上接連發表過激言論,都讓口碑的壓力閥接近爆發。

銷量猛漲加劇了自信,疊加危機感的驅使,理想為2024年制定了翻倍的銷量目標。至於這個目標是否實事求是,是否會導致動作變形,已經無暇顧及太多。

湊出來的銷量目標

「沒有見過誰像理想這樣制定銷量計劃。」一位前理想戰略人士說。別的車企通常是根據能力制定銷量目標,但理想則是根據市場份額與計劃來倒推。

理想的銷量制定是按照2028年近300萬輛的目標,從後往前推演,2025年要賣到160萬輛。「李想認為,2025年要進入新能源車市場前三,如果做不到,公司就會死。」

來到2024年,理想汽車自然就定下了80萬輛的銷售目標,其中,作為理想優勢領域的增程車約65萬輛,今年剛做的純電車約15萬輛。

「要實現這個目標,MEGA就得是一個關鍵角色。」一位理想中層員工說,圍繞MEGA的銷量計劃制定不再像以前那樣細緻論證,而是往設定的目標上去湊。

有知情人士向36氪汽車回憶了這個過程。高價的純電MPV是個盤子很小的市場,所以商業團隊最早為MEGA建議的月銷量目標是3000輛。因為同類的極氪009和比亞迪騰勢D9 EV都是月銷1000輛左右,按照過往策略,理想要做到比同行高200%的增幅。在增程L系列車型上,理想的確實現了這個成績。

但3000輛的數字報上去之後,部門主管直接加到9000輛一個月,「他認為這是老闆們想看到的,也更容易說服他們。」

這位主管的直覺沒錯,理想汽車去年發給供應鏈的一份銷量預測顯示,MEGA預計2024年3月交付後,一個月賣到8000輛——加上其他後續3款純電SUV,在理想今年要賣出15萬輛純電車的目標里,MEGA占了約一半。

商業團隊為了論證出MEGA每月能賣9000輛,果斷跳出純電MPV這個小眾品類,選了新的對標——寶馬50萬以上SUV車型月銷量,「李想覺得能買50萬以上車的人不差那三四萬塊錢,就想MEGA賣到寶馬X5的銷量。」

但顯然,想像出來的需求並不存在,在交付完積累訂單後,MEGA的單月銷量已經滑落至600多輛,縮減為目標的十分之一不止。

不少理想員工向36氪汽車感嘆,他們不理解為什麼高層當時對MEGA這麼篤定,不少員工都覺得疑惑,「只要開過純電車都能看出問題。」

轉型中的產品判斷力、組織力

MEGA發布失利第4天,理想的復盤會議開到了半夜。針對MEGA全國門店鋪開的策略,內部反思,「在廣西的二三線小城市,60萬的車可以買一套小房子了。」

調整動作隨之落下。理想將MEGA從一些門店撤出,給增程L系列新車讓位,同時面向高端客戶群做MEGA的精準定向邀約。

相比針對一款車的具體行動,更重要的問題是,MEGA的失誤,是否預示著理想的產品能力失靈?判斷力失靈?乃至組織失靈?

在回答這些問題前,需要注意到,理想正經歷轉型:從一家爆款單品公司變為一家矩陣產品公司,從一家創業公司變為一家大公司。

這正是理想去年開始學習華為組織力的背景。李想也曾在論壇上公開表示,華為的IPD等流程非常有效,幫助理想L9/L8/L7三款車型成為爆款。

除了引入兩位華為高管外——銷售服務業務負責人鄒良軍、組織變革負責人李文智——理想也效仿華為,搞矩陣式組織,成立7個橫向管理部門。其中,李想架構下的CEO辦公室,就涵蓋品牌、產品、商業、戰略、供應部等,大約500多人。這是理想學習華為的重要成果,「組織建設是個一把手工程。」

但在這種轉型中,理想汽車和李想本人過去一直引以為傲的判斷力卻失靈了。

比如,李想對於MEGA的定位是「成為50萬以上銷量第一的產品,不分能源形式、不分車身形式」;又或者,李想此前認為純電車型MEGA與L系列,4款車一起發布話題流量會更高,熱度更強。

這些判斷都與事實相反。"Every time you are right until you are not."(你總是對的,直到你錯了)有理想人士對此總結道。

36氪汽車獲悉,李想此後也反思,過去一年,他的決策過程中少了一些制衡的聲音,後續招人,「也會多考慮敢於提出反對意見的人。」

對華為的一些組織形式學習,似乎還拉低了效率。比如矩陣組織下,理想內部推崇用共創會,拉通不同部門的想法。一些關鍵產品節點的共創會,往往周六早上9點開會,周日凌晨5點才能走出辦公室。

純電戰役失利後,4月,理想迎來了一輪組織調整。最關鍵的變化是,整合產品戰略和商業部,成立「產品線」部門,讓產品和商業場景走得更近。

以往的純電、增程產品相互獨立的模式也被取消,根據價格段劃分了第一、第二、第三產品線,分別由湯靖、張驍、李昕暘負責。

有資深員工觀察到,張驍、湯靖等理想老人,都敢于堅持自己的意見,「在產品定義上都和李想吵過架」,他們回歸關鍵崗位,似乎也有李想的特殊用意。

整體來看,CEO李想的精力更加集中了,聚焦在他更擅長的產品和戰略部分;純電與增程產品的結合也更加密切;組織調整基本圍繞李想與理想公司,能夠做出更加正確的決策而展開。

當然,有參與過組織變革的人士表示,組織建設需要漫長的時間,「華為學習IBM的過程中,很多時候也是先僵化再優化再固化。理想的組織學習,沒有2-3年看不出效果。」

比起修築組織軟實力長城的漫長過程,當下更能幫理想穩住陣腳的,可能仍然要回到產品洞察與定義能力,回到「賣貨」。

理想過去的增長神話,建立在它對「城市用電、長途用油」的增程車定義上,建立在增程市場的先發優勢和引領上。但在純電車市場,先發的是別人,理想汽車變成了後進生。

疊加難度是,如今市場競爭更加激烈,華為、小米等「半路殺手」勢能翻湧,碾壓式流量成為新勢力們難擋的洪水猛獸。在這股競爭洪流中,要破局,不僅要靠軟實力,也要拼硬投入。

超審慎公司,要急補「純電的投入課」

數據驅動是理想汽車的主要決策特徵之一。不少員工都向36氪汽車講述,申請任何資源都要嚴格的數據論證。

「領導需要你的每一份計劃,都規劃清晰、落地策略清晰,和預算嚴絲合縫,但往往實際情況中,不給你這個條件。」

這根植於理想汽車超審慎的公司性格。李想本人早期也說過,公司做的決策都需要嚴格的數據模型。

以銷售體系為例,理想內部有一套銷售AI監測系統,可以監測、預測每月每周的產銷數據,減少庫存,還有線索到試駕、到小定大定的轉化率等。「每個銷售環節過程都有監控,能為下個月的產銷目標提供計劃指導。」

數據驅動帶來的是高效率和高質量決策,但也同樣會留下盲區。例如技術研發和高端定位所需的品牌投入等,都難以論證產出效果,也都可能造成投入滯後。

2022年之後,理想汽車銷量快速攀升,公司開始加大技術投入,2024年一季度理想研發費用達30億元,同比增長64.6%。研發費用一方面花在與純電相關的體系上,一方面花在智能駕駛「急行軍式補課」上。

但純電車的補能基建難以一蹴而就。這也是理想旗艦純電車MEGA失利的「元兇」之一。

5C充電(C=Capacity,即充放電倍率),是理想給純電車的「銀子彈」,它可以讓電動車在12分鐘內充滿500公里續航里程,接近加油的效率。

按照理想最初的規劃,到2025年,計劃投入100億元,建設3000個超快充站。這些超快充站基本都建在高速公路服務區,而城市補能則由市場上既有的快充站和家庭充電樁解決。

但MEGA上市後,銷售團隊才發現了大紕漏。理想自身吸引的進店客流,大都不是潛在純電車用戶,對充電的了解相當薄弱。「你說你能5C快充,充電站在哪裡?」這是銷售們經常面臨的問題。

為了推行純電戰略,理想汽車將去年的銷售冠軍調任至上海擔任城市總經理,計劃從消費力強但理想被隔離在蛋糕之外的上海,發起純電反攻。MEGA也選擇在上海發布,但現實是,MEGA上市近一個月時,它的發布地上海,還沒有建起一座自家的5C超充站。

「這是一個低級的失誤。」一位同行向36氪汽車犀利評價。很快,理想就調整了策略,超充站建設範圍開始兼顧城區。

MEGA首戰失利後,理想汽車條件反射性地加大了自建超充站的計劃,預計2025年建設超充站5000座,到2024年,超過2000座。

有行業人士對理想汽車採用的加盟建站方式表達了悲觀態度,這個策略對今天的新玩家見效太慢——大量的優質場地和電容資源已經被蔚來、國網等先行者搶占,如今後入場的加盟方要承擔更多「場地費和擴容費」,導致意願不足。

「如果你想在一年時間內建到2000座站,最好還是先砸錢自建,走加盟路線太慢了。」上述人士說。有理想充電人士也向36氪汽車反饋,理想對施工、驗收、品牌元素等要求很高,導致經常和加盟商扯皮,「流程很長,矛盾不斷,有時候合作一個站之後,就沒有然後了。」

截至7月3日,理想建成超充站616座。2024年已經過半,超2000座的目標,只完成三分之一。

「高端純電車是一整套的價值設計,理想汽車想簡單了。」一位純電車企高管向36氪評價。

同樣驚險追趕的,還有智能駕駛。2023年,理想開啟智駕急行軍模式,但因為「晚投入半年」,理想花了近半年時間變更技術路線,直到下半年才真正推進主流的、無高精地圖城區智駕方案。

但有內部人士透露,今年春節後CEO李想很不滿意該版本的體驗,曾在會議上怒斥智駕團隊,並延後量產時間。直到近期,理想重新評估方案效果,才加大力度推送給用戶。

為追平頭部玩家,理想還在押寶新方案——端到端大模型,這是特斯拉引領的最新行業趨勢。據36氪汽車了解,智駕負責人郎咸朋帶著超300人的團隊開發這一方案,「已經開發2個多月,預計年內出成果。」

新方案效果如何仍未知。但好在,瘋狂的封閉式開發已成為理想的慣常操作,理想汽車整體方向也是持續追趕、加大技術投入。有中層管理人士對36氪汽車透露,理想現在每年投入到技術研發的比例,「大概在10%-30%之間,根據收入情況而定」。

MEGA風暴過後,理想汽車快速收縮,退回到熟悉的增程車領地。如今,銷量已經逐步回暖,在更便宜增程車型L6的加持下,6月理想交付量已接近去年底月銷5萬輛的巔峰表現。

這家雄心勃勃的公司,無疑會再次向更高銷量發起衝鋒。只是這一次,需要突破純電車的「次元壁」,需要抵禦更激烈的競爭風暴,也需要更深厚紮實的蓄力。