吳鎮(仲圭)這個名字,對中國古典藝術的愛好者來說,想必不會陌生。這位擅長墨竹和山水,號稱詩書畫「三絕」的藝術家,據說平日裡「耽貧性僻,博學多聞,渺功名,薄富貴」(《圖繪寶鑑》),深合後世對「文人」一詞的諸般構想。

事實上,元代——以其特殊的社會環境,和上承宋畫的藝術史背景——的確可視為中國文人畫的峰巔之一,而位列「元四家」的吳仲圭,無疑是其中最高峻奇崛的一塊山岩。

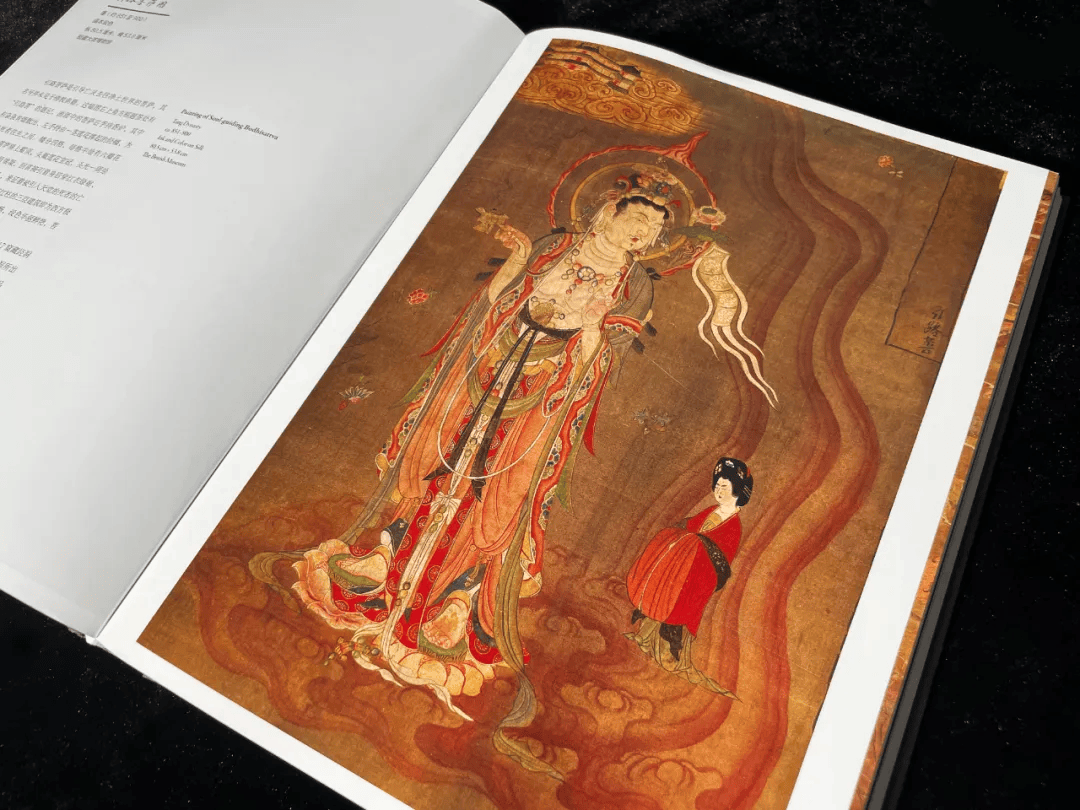

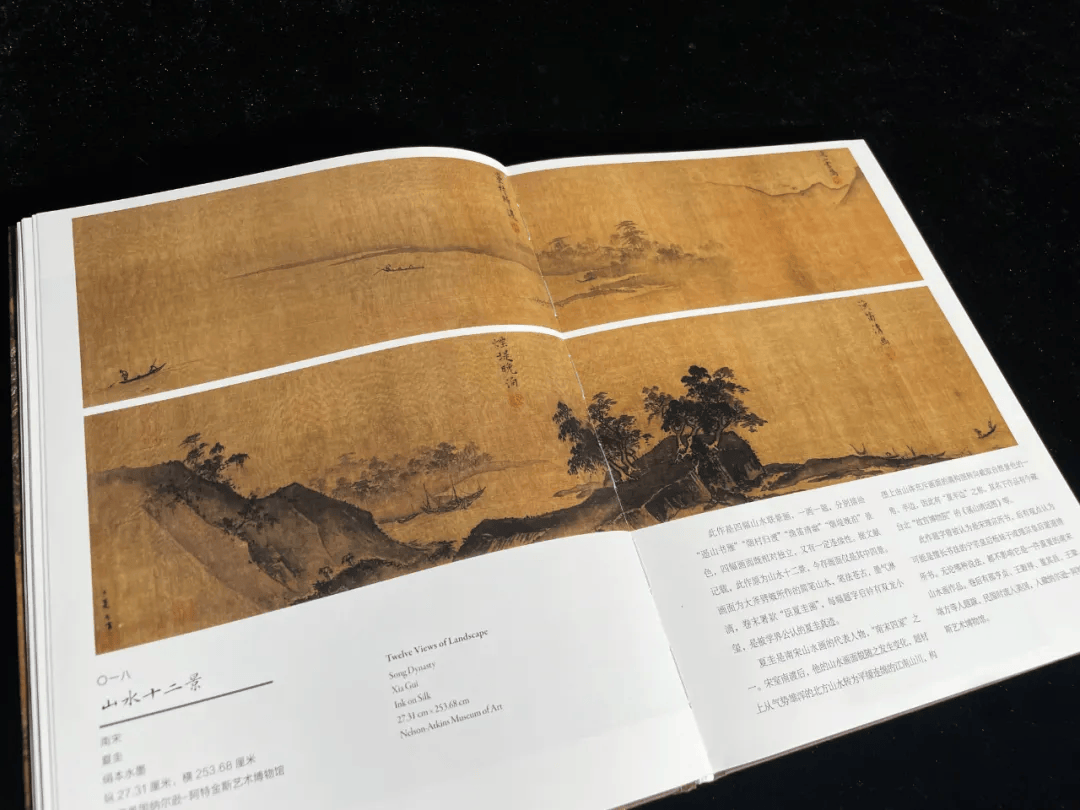

作為文人畫家,吳鎮對源自屈原的「漁隱」題材情有獨鍾,傳世作品不下五幅,如今分藏北京故宮博物院、上海博物館等地,內容皆為泛舟山水之間悠然自得的漁父(實為作者自況),且大都帶有詠題詩,以為點睛之筆。

這其中,最精彩、氣象最宏大的,大概要屬這兩部尺幅寬廣、畫筆入神的《漁父圖》卷了。

《元 吳鎮 漁父圖卷》,上海博物館官網,局部

【弗利爾美術館《仿荊浩漁父圖卷》

總體來看,兩畫皆挾以超500厘米寬的沛然氣勢,筆墨瀟洒,風神秀逸,甚至跋文中也都說明為仿荊浩而作,但在題詩位次、元素排布乃至景物細節等方面又有不少微妙而富意趣的差別。

對照觀之,二者氣韻統一又不陷於呆板,幾乎可覺察出不同的生命階段,畫家在美學感受和構圖章法上的自然調整。

此外,鑒於兩幅畫之間藕斷絲連的關係,以及吳鎮本人行述之簡略,認定上博本為吳鎮原作、弗利爾本是後人臨摹,抑或恰恰相反的意見,也不在少數。

對此聚訟紛紜,稱得上一樁中國藝術研究的學界公案。

愛好者與研究者如有條件,逐次參觀上海博物館和弗利爾美術館,現場細心對照,自然最好。然而,後者畢竟位於大洋彼岸的美國華盛頓,要求每個人都千里迢迢地趕過去,當然也是不大現實的。

《海外館藏中國文物精粹》或可成為一扇「任意門」,將深藏館內的《漁父圖》卷,頃刻間帶到你的面前。

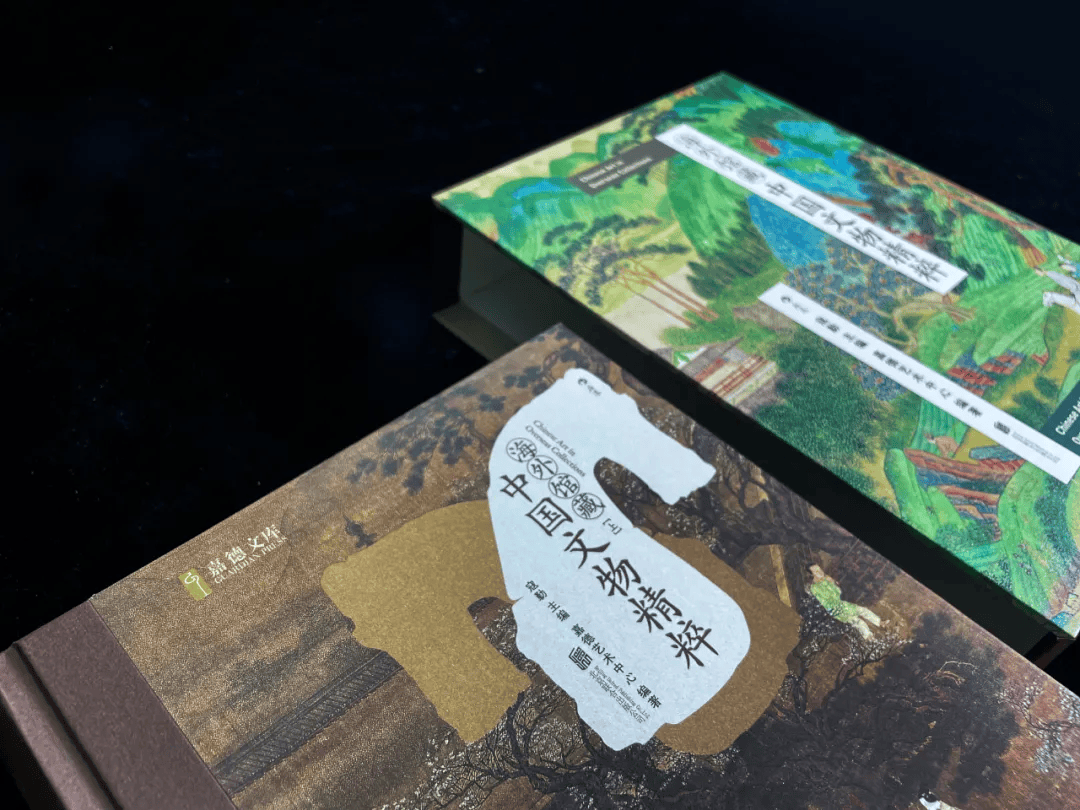

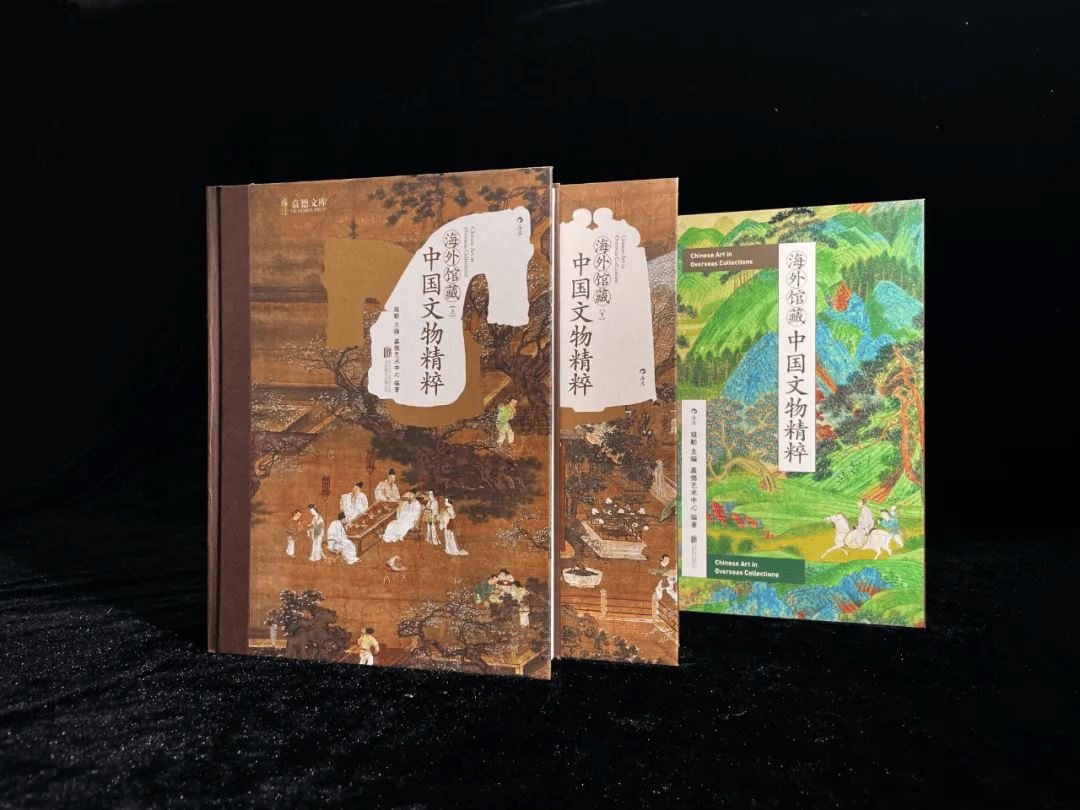

一部以七十年時光打磨的巨著

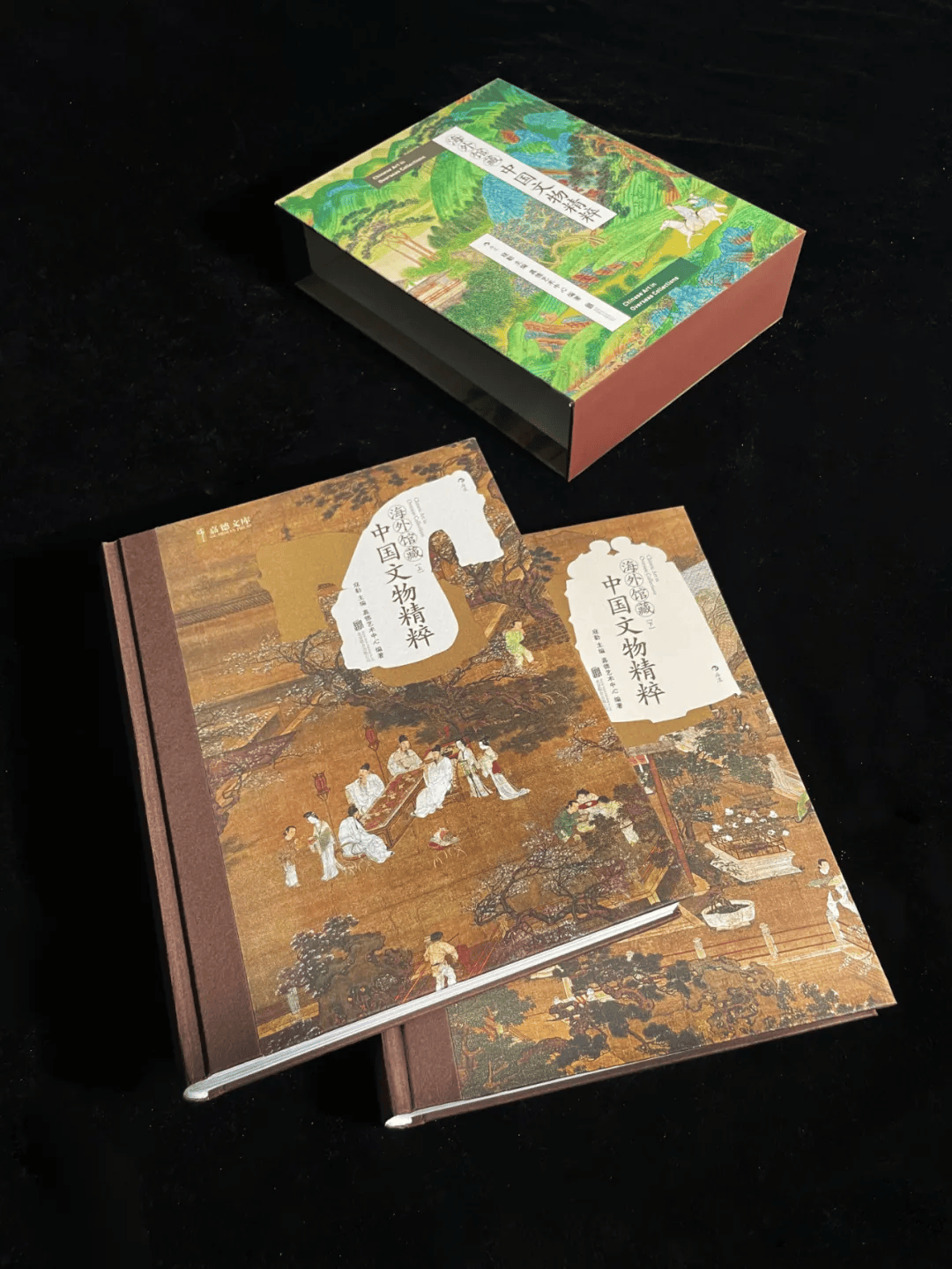

同書中所述諸多文物一樣,《海外館藏中國文物精粹》的成書過程本身就帶有一種「多年輾轉」的滄桑感。

自上世紀中葉以來,著名收藏家、翁同龢五世孫翁萬戈先生偕夫人程華寶,借參與主持各種文化攝製項目之便,遊歷從美國至於瑞典的數十家海外博物館,並「懇請他們拿出鎮館之寶」,以供拍攝留檔。

這場拍攝之旅絕不僅是時間和路程的疊加這麼簡單。除了直觀的漫長時空跨度外,其中更凝結著翁先生在文物界縱橫一生所積下的閱歷、名望和資源,以及當時博物館再難復現的開放風氣:

「尤其幸運的是,在這期間許多文化機構的規章比現在寬鬆得多……我們有相當的自由加背景紙、打光等等,以達到預期的效果。」

以世代為單位的堅持和積累下,翁先生家中多了「一組厚實的書櫃」,「好幾千幅」第一手圖像資料就塵封其中。2012年,嘉德公司相關人士拜訪翁家,偶遇這批資料,立刻便意識到其獨特價值,此後四五年中,更是請來各路專家學者,對照片進行逐一甄別、校訂及闡讀。由此,方才開啟了這批資料的新一階段——成書。

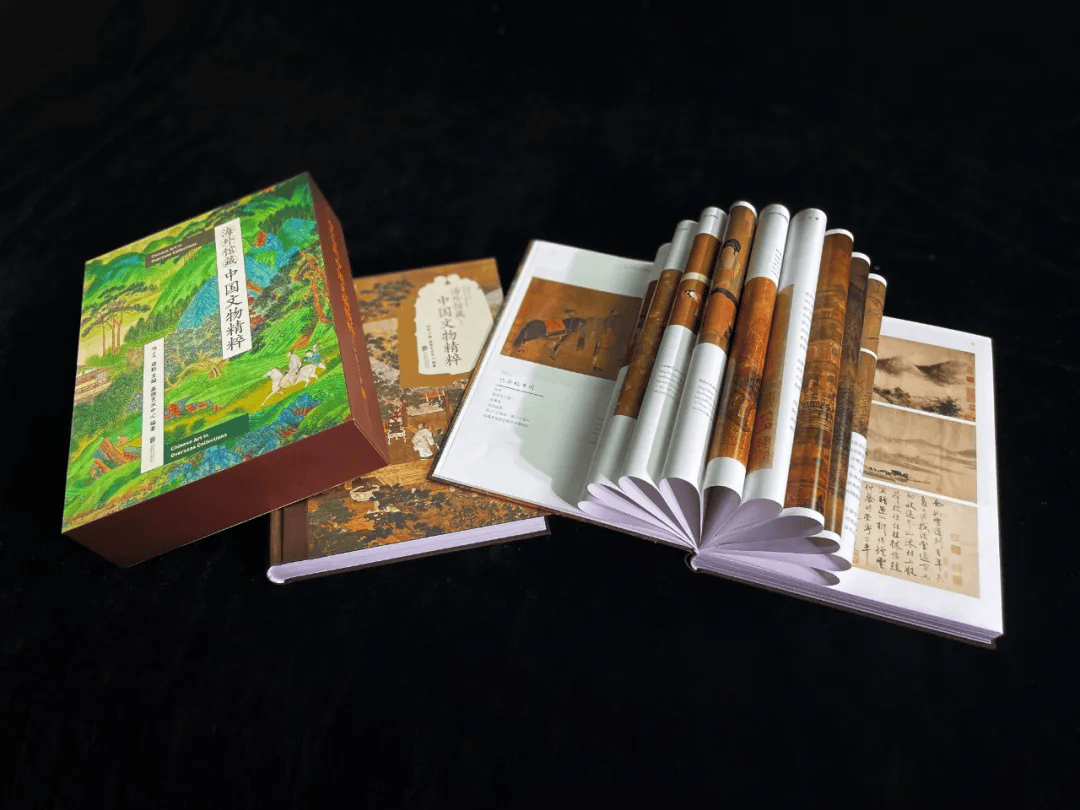

從上世紀40年代翁先生首次舉起鏡頭,到今日研究者們的燈下苦功,超過七十年的時間,無數人的勤謹努力,終於打磨出這麼一套包含448件(套)文物、上下兩卷九大章節、近千張圖像和配套解讀的煌然大書。

忠實還原文物「缺憾之美」

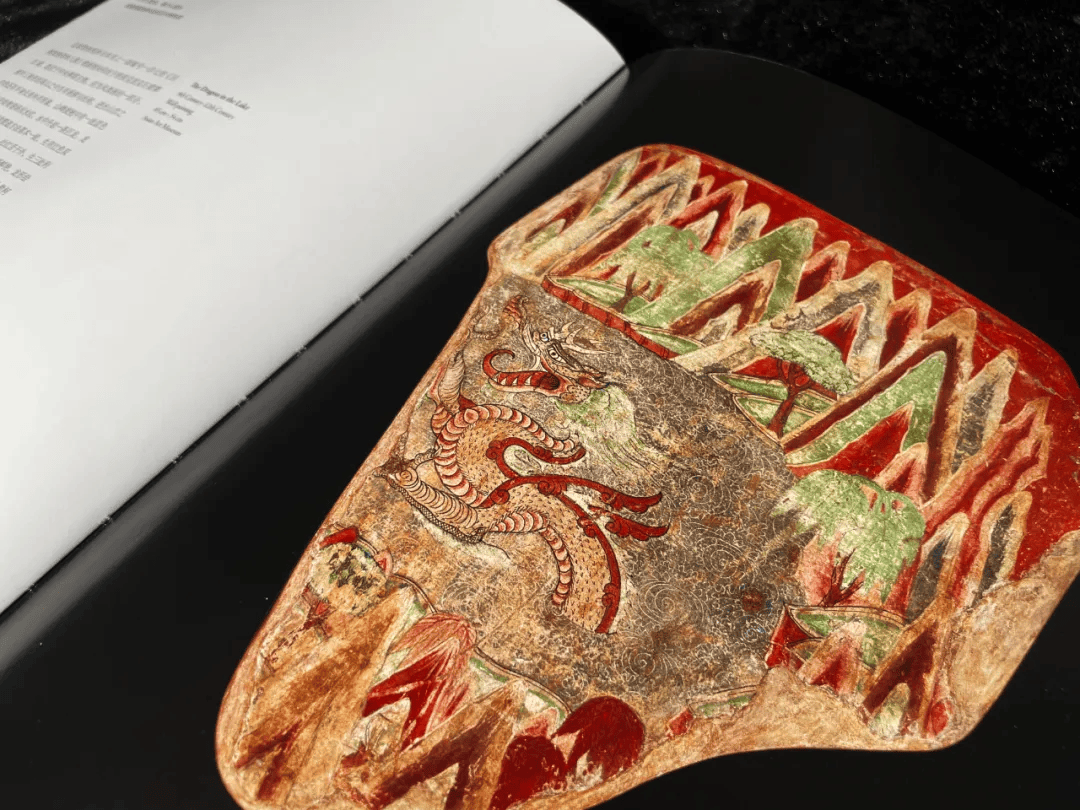

某種程度上,攝影與文物考證是同一種藝術——關於時間,或乾脆是超越時間的藝術。在翁先生的照片中,這一點尤其得到了深層的印證。

除所攝文物外,考慮到上述數十年的跨度,這些照片本身又何嘗不是含蘊著一種厚重的歷史感:其中有翁氏伉儷遊歷全球、一步一個腳印的孜孜途程,更重要的是,當時博物館對文物的處理情況、組織觀念,乃至文物入藏早期「未經修飾」的狀態,也都被忠實地定格下來,掩映在光影細節之中——而這些,才是歷史與相片真正的交匯點,是哪怕逐家重訪也無從找尋的、最珍貴的所在。

例如據傳出自唐代閻立本、現藏美國波士頓藝術博物館的《歷代帝王圖》。如今,登錄博物館官網或直接入館參觀,會發現該畫裝裱精美,完好無缺,堪稱奇蹟:

圖源:The thirteen emperors, Museum of Fine Arts, Boston,僅截取部分

然而誰能想到,幾十年前,未經修復、最「原汁原味」的帝王圖,竟如這般「寒酸」呢?

歷代帝王圖唐閻立本美國波士頓藝術博物館

對比館藏圖,這種原始狀態無疑不夠精美。然而細看之下,絹面大大小小的破爛孔洞、氧化等作用造成的色調深淺不一,無一不向我們確證著其上駛過的千年時光。

與之相形,反倒是盡善盡美的館藏圖有了些許游離於時間之外的「懸浮」感。

要言不煩的文物鑑賞指南

正如主編寇勤先生所說,當初編纂本書,是考慮到「如能在中國大陸精選出版一套海外館藏的中國文物藝術品,這既是難得的歷史文獻資料集成,也是大家全面了解和鑑賞海外館藏中國文物的特別指引」。

在這一前提下,精當的配套文字同照片本身一樣重要——而這正是嘉德公司作為藝術收藏平台得天獨厚的專長。

獲得照片後的數年時間,嘉德從清華美院、中央美院和社科院等學術機構組成作者天團,為每一件(組)器物都撰寫了闡讀文字,圍繞出土信息、入藏時間、流轉過程乃至器制淵源等娓娓道來。短則一二百字,長則上千,無不量體裁衣,要言不煩。

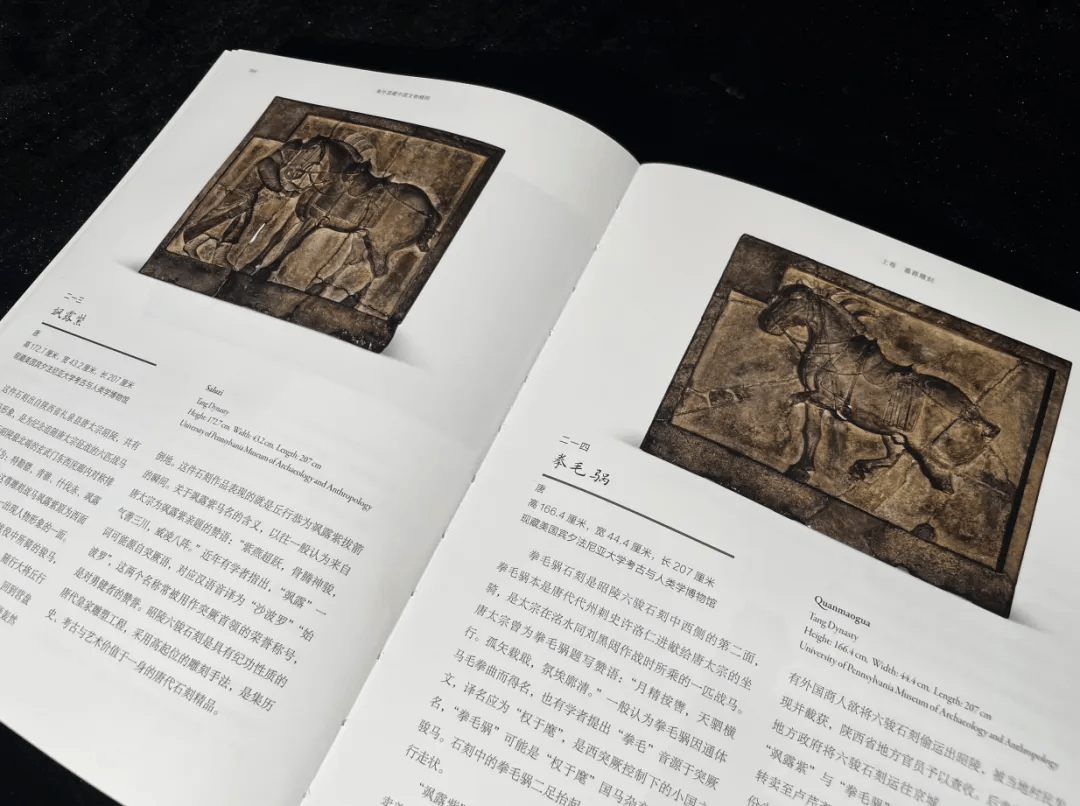

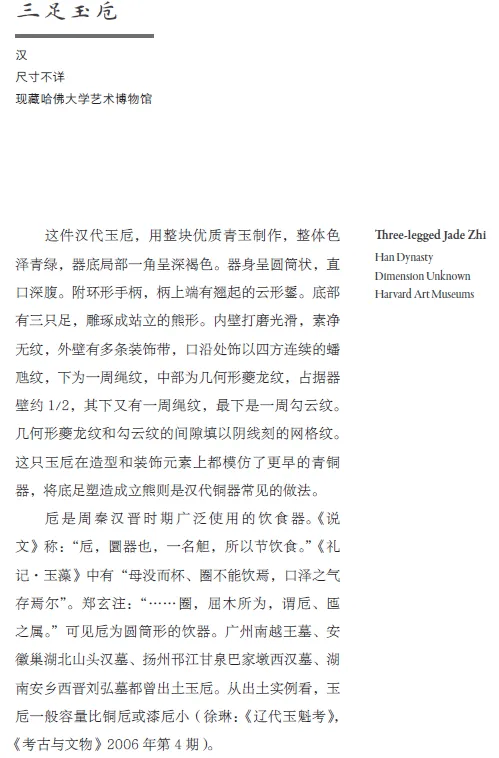

想像一下,面對哈佛大學藝術博物館這件獨特的「三足玉卮」,一個初學讀者可從哪些方面入手,以期獲得全面了解呢?

首先自然是外觀——我們會跟隨撰文者的目光,從整體(色澤青綠,圓筒狀)到角落溝壑里的細節(繩紋、夔龍紋等裝飾紋路);

其次,僅通過一個典型特徵「底足塑造成立熊」,便可知這大概是漢代器物;

再後,由具體而至普遍,則可通過對《說文》《禮記》等的旁徵博引,掌握其時代背景和形制淵源;

結尾處,再列舉南越王墓、劉弘墓等同類器出土地,寥寥數十字,即為日後的擴展閱讀開闢下一條通路。

如此,整體層層遞進而又面面俱到,不過一頁之間,便將該器要點信息和盤托出。四百多件這麼一路看下來,庶幾可對中國文物藝術的整體情況有一鳥瞰式的理解了。

精密印刷裝幀工藝,造就跨越千年的紙上陳列館

做出版的過程中,我們常會面臨這樣一種詰問:當網絡上似乎一切信息都觸手可及時,做一本費力捧在手上的紙質書,究竟還有什麼意義呢?

本書恰可看作對這一詰問的最好回應。

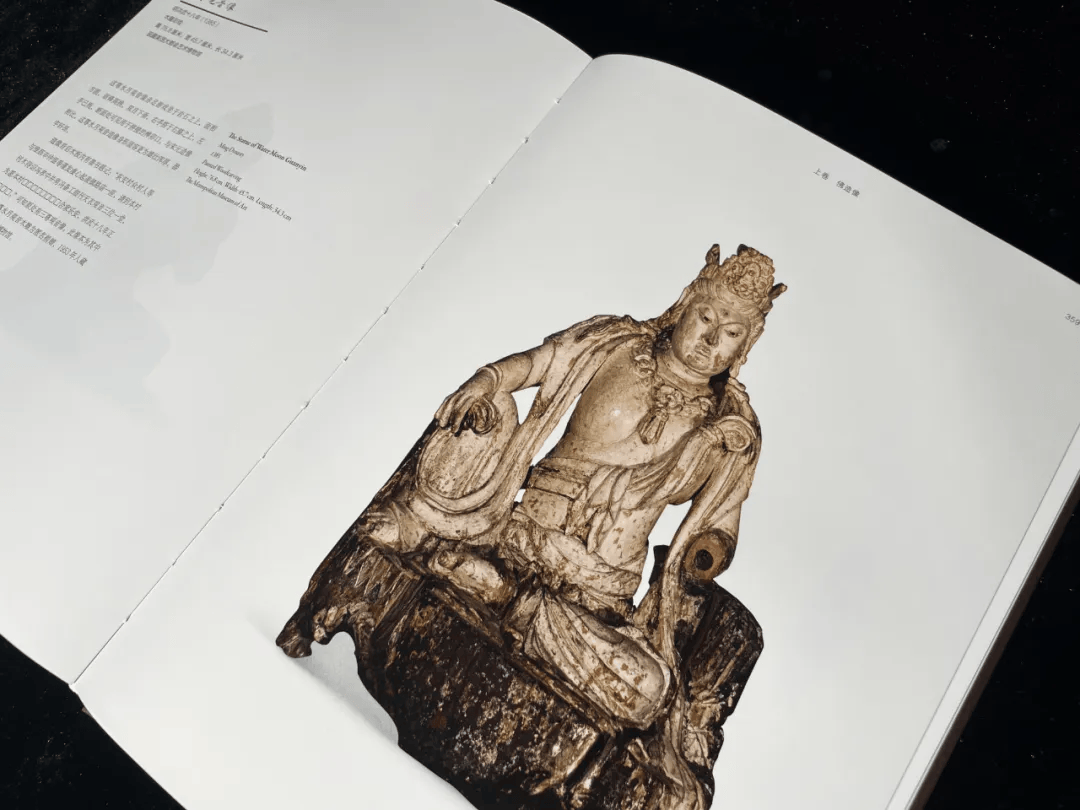

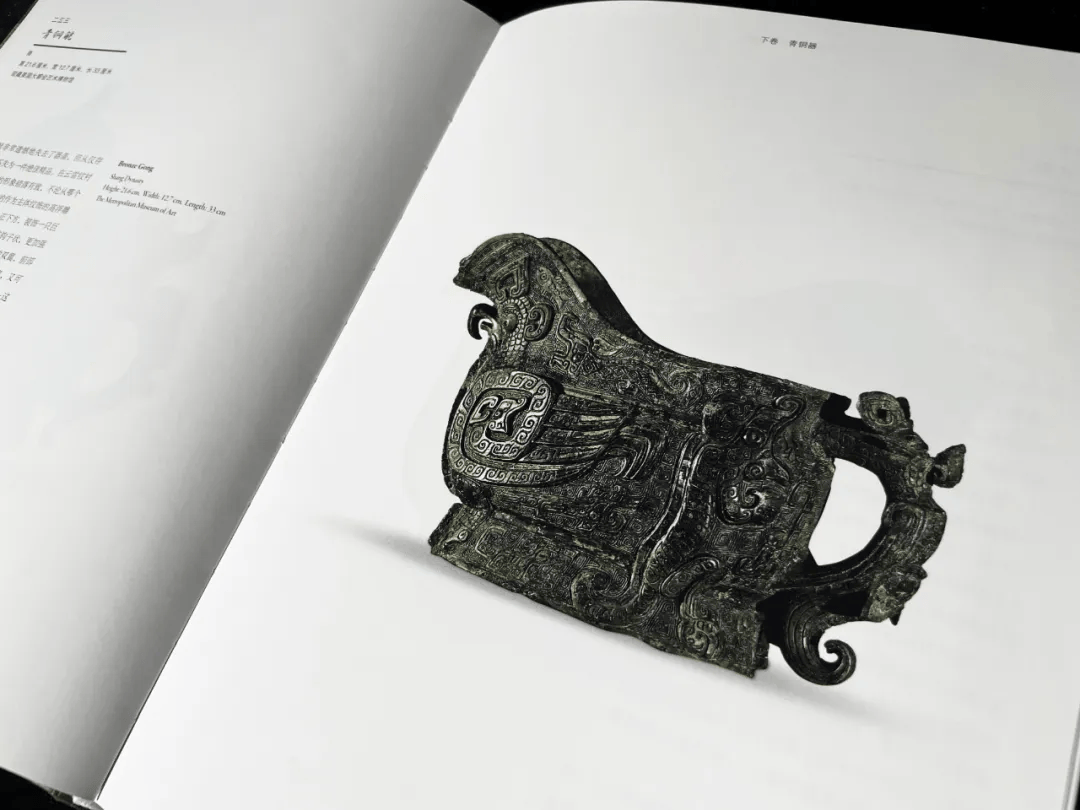

抽開函套,是沉甸甸的上下兩冊,平攤展開在桌面,逐頁翻開,青銅則黑亮如碧玉,陶人則形神畢肖,鮮活如生。

自「書畫」到「金銀器」,從吳鎮、沈周、趙孟頫,神遊至遼三彩、柳葉瓶和佛坐像,相較微博、抖音上散落各處、一閃而過的信息,紙書似乎無時不以其自身的重量、以指腹蹭過啞粉紙的那種細密阻尼感,反覆宣示著這些物件和人事的實存。

古人有所謂「臥游」之說,說到底,本書所要展現給讀者的,就是這樣一種「滿壁江山作臥游」的可能性:

哪怕在自己家中,「坐臥向之」,只要書頁翻開,光影涌動之間,那些流落海外、逾越千年的鐵馬冰河,就會重現在我們目前。

我們曾遺落下的金石錚鳴,這回都將重新響起。