揭秘王陽明識人術:4大標準,教你識別真正的精明之人

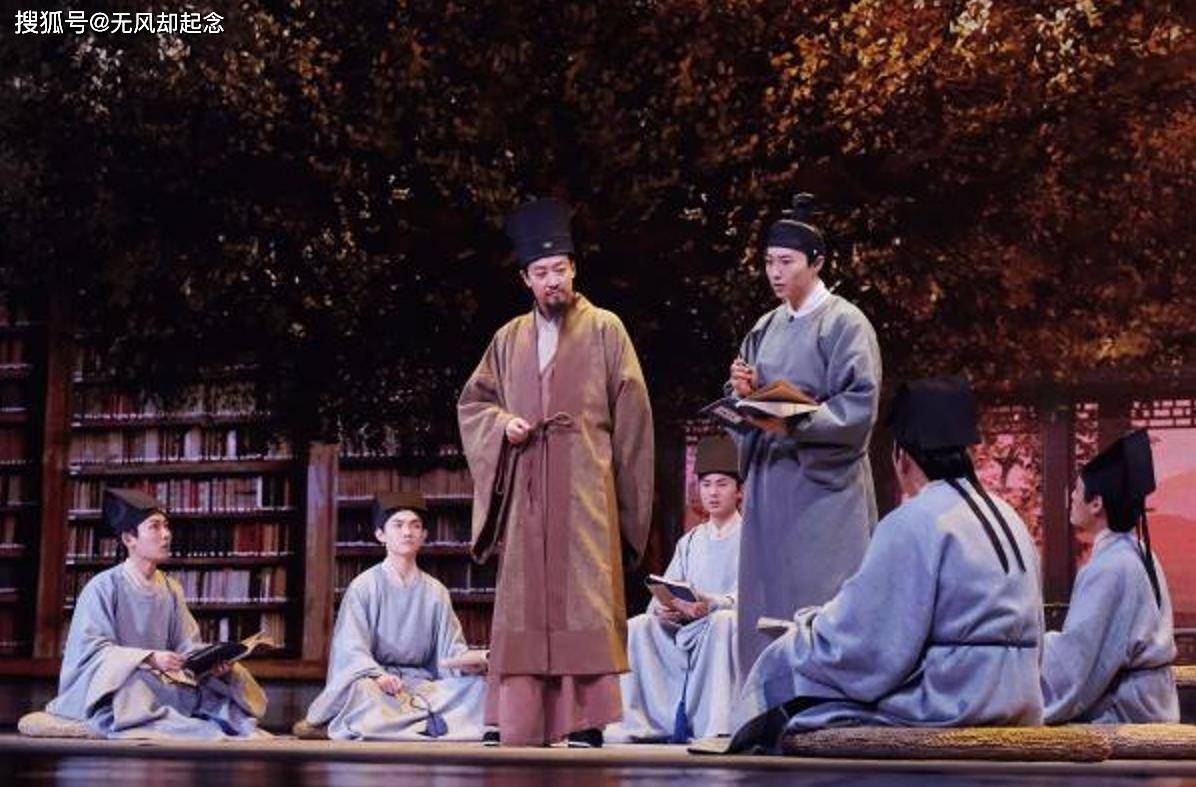

自古以來,那些能夠創立一個全新的學問,並且影響深遠的人,那都是了不起的人物。就比如我們熟知的孔子、孟子,他們創立了儒家學說;李悝創立了法家學說;鬼谷子創立了縱橫家學說。這些學說都流傳了很久,影響了很多人。

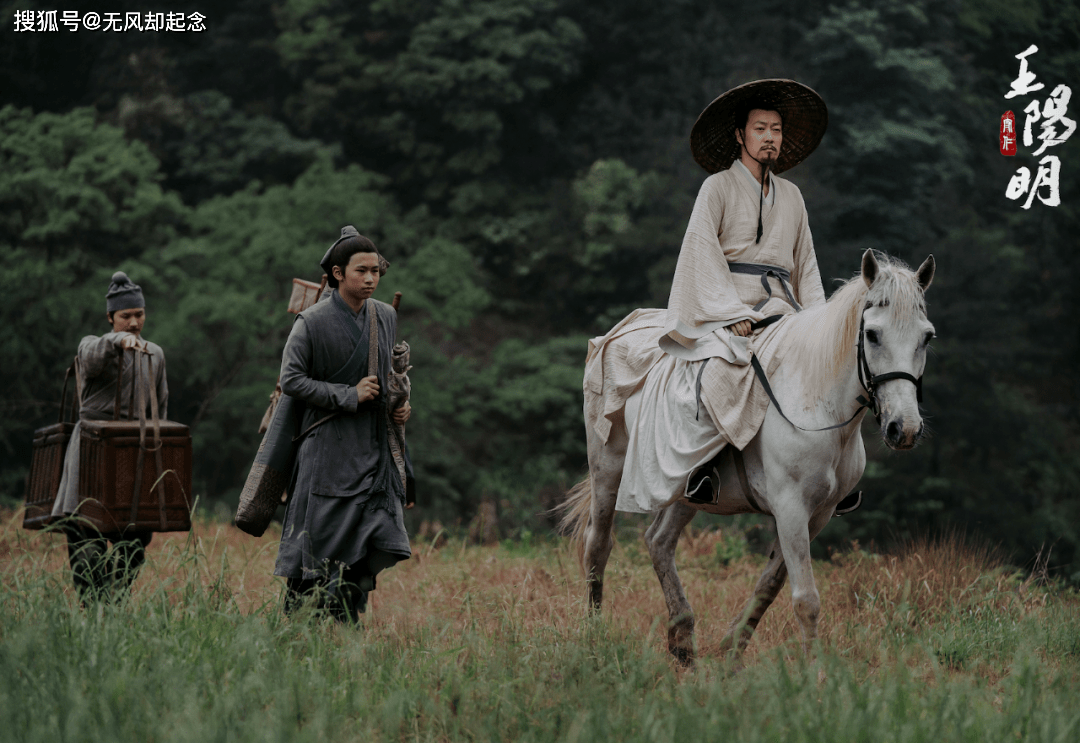

明朝的王陽明也是這樣一位厲害的人物,他創立了「心學」,也就是我們常說的「王學」。他的思想非常深刻,影響了很多人,所以有人稱他為「明朝一哥」,這個稱號可不是隨便叫的,王陽明確實有這個本事。

王陽明的智慧不是一般人能比的,他那種智慧不是那種小聰明,而是一種大智慧,比如他的識人術就是其中之一。他曾用4個表現來判斷1個人是否精明,看過之後不得不佩服。

01 事以密成,語以泄敗:真正要做的事,連神也不要告訴

王陽明認為,真正有智慧的人,往往深知「事以密成,語以泄敗」的道理。也就是說,真正重要的事情,在沒有做成之前,不應輕易泄露給他人。

一個人在決定做一件大事之前,如果輕易將計劃告訴別人,往往會招來質疑甚至打擊,尤其是來自最親近的人。因為每個人都有自己的想法,他們未必能站在你的立場考慮問題。

因此,王陽明告誡世人,不必向他人徵求意見,尤其是在尚未決定的事情上。因為真正的決策權掌握在自己手中,別人的意見往往帶有主觀色彩,不能完全代表你的處境。

真正精明的人,懂得保持沉默,獨自承擔決策的責任。他們知道,只有在一切塵埃落定之後,才可以將結果公之於眾。這種行事方式,既能避免外界的干擾,也能確保事情順利進行。

02 水深則流緩,語遲則人貴:言多必失,沉默是金

「水深則流緩,語遲則人貴。」這句話深刻揭示了一個人修養和智慧的表現。真正有涵養的人,往往言辭謹慎,話不多但句句有深意。

而那些高談闊論、誇誇其談的人,往往缺乏內在的智慧。王陽明認為,聰明的人懂得三思而後言,深諳「多言多失」的道理。

在日常生活中,我們常見到一些人喜歡用大量的言辭掩飾自己的不足,試圖通過喋喋不休的表達來顯示自己的見識。但往往事與願違,他們反而暴露了更多的無知和淺薄。

王陽明教導弟子們,要學會在多數場合中做一個沉默的觀察者,通過傾聽他人的言辭,分析其中的智慧。這種做法不僅能避免言多必失,還能讓自己在關鍵時刻作出更為精準的判斷。

03 君子訥於言而敏於行:三思而言,謹慎為上

王陽明常常強調,「君子訥於言而敏於行」。真正有智慧的人,不會輕易發表意見,更不會在沒有深思熟慮的情況下隨意言說。

話比腦子快,往往會引發不必要的麻煩和爭端。正如水越深流動越緩慢,有智慧的人往往在言語上表現得更加沉穩和冷靜。

在人與人的交往中,王陽明教導弟子們要學會「得理不饒人」,但更要懂得「見好就收」的道理。真正的智慧在於能在適當的時候止步,不因言辭上的勝利而咄咄逼人。只有懂得適時收斂,才能在關鍵時刻保持不敗之地。

04 心性自足,不須外求:內心的平靜才是真正的力量

王陽明的智慧並不僅僅體現在對外界事物的處理上,更在於他對內心的掌控。他曾說過,「吾性自足,不須外求」,這八個字是他在龍場悟道後得出的至理名言。王陽明認為,真正的力量並不在外界的變化,而在於內心的堅定。

王陽明的弟子曾問他如何清除心中的雜草。王陽明回答說:

「草有妨礙,理亦宜去,去之而已;偶未即去,亦不累心。」

他認為,心中的雜草雖然有害,但若太過在意,反而會滋生更多的煩惱和雜念。真正精明的人懂得調整自己的心態,不為外界的干擾所動,而是專注於內心的修煉,化干擾為力量。

結語

王陽明的識人術,遠遠超越了精明的範疇,是一種更為深邃的大智慧。通過他的四個標準,我們可以看到,一個精明到可怕的人,不僅懂得在關鍵時刻保持沉默,還能在紛繁複雜的世事中保持內心的平靜與堅定。真正的智慧,不在於外在的表現,而在於內心的修為。

我們在面對生活中的種種挑戰時,不妨學習王陽明的智慧,保持內心的堅定與冷靜,懂得什麼時候該說,什麼時候該做,什麼時候該沉默。唯有如此,才能在紛亂的世間,找到屬於自己的那一份平靜與力量。