本文經授權轉載自

鳳凰WEEKLY

(ID:phoenixweekly)

作者:汽水

編輯:米利暗

不出意外,十一假期里第一批旅遊的人已經在發風景照了。

天朗氣清的秋天,去哪都出片,山西的雲岡石窟、夕陽下的呼倫貝爾草原都美得像畫。

雖然選擇爬雪山的那群人,美中透著幾分狼狽。

對於熱愛徒步拉練的中產來說,海拔不超過五千米的山已經無法滿足他們了。

秋天的第一杯奶茶過時了,現在更流行在秋天征服人生的第一座雪山。

(圖/pixabay)

在大城市絕無僅有的藍天下,戴著登頂紀念獎牌跟海拔石碑來張合影,這一刻才懂什麼是自由的聲音、人生的意義。

但,精裝修的朋友圈後面往往是一片毛坯的人生。

號稱有腿就能上的哈巴雪山,把腿走斷也不一定能登頂,嚮導在前面拉安全繩,人在後頭累得用四肢行走。

入門級的哈巴雪山,把體面的城市中產訓成狗了。

勇敢的人先在雪山吃苦

在爬雪山之前,大眾對哈巴雪山的標籤是「簡單」和「新手友好」。

拋開「有腿就行」這個略顯誇張的說法之外,哈巴雪山路線成熟、景致豐富、老少咸宜的特色讓其成了中產們勇闖雪山的第一站。

不是所有爬山的人都見過凌晨四點的北上廣,但爬過哈巴雪山的人都見過了凌晨四點的香格里拉。

被哈巴雪山吸引的人多到彼此的頭燈可以在雪坡上點亮一條人工銀河。

登頂哈巴雪山一個來回大約14km,爬山的人雖然多,卻不是人人都可以登頂。

在爬雪山之前,至少要提前一個月開始爬樓梯、跑三公里鍛鍊體能。

平時有長跑或負重爬樓梯基礎的可以直接上,從來不鍛鍊的朋友,就要栽在最基礎的體能門檻上了。

一句「建議練練再來」就能讓一個擁有征服雪山夢的網友旅行計劃全面破產。

(圖/小紅書截圖)

高原反應是第二個門檻,噁心、嘔吐、頭腦發漲,具體症狀因人而異,但無一例外,高反會嚴重影響登山者的體能發揮。

提前準備藥物或許有預防效果,不過面對眼中高反最好的方法還是降低海拔、放棄登頂。

克服這兩點之後,凌晨三點從大本營出發,旅途才算正式開始。

路上的磨難是一重接一重,登頂路線的第一段就是摸黑走踩不實的碎石子路。

冬天走結冰大馬路一不小心都會摔地上的人,上了雪山要攻克帶坡度的覆雪石子路,想想就讓人雙腿發顫。

難走只是上雪山最微不足道的困難,過了海拔4900米雪線之後,很快就是大名鼎鼎的絕望坡。

絕望坡顧名思義,一般走到這已經日出,山頂和天際線融為一體,登頂之路白茫茫一眼看不到頭。

天氣再微微變化一下,比如吹個雪風,下個冰雹,穿再好的裝備,雪山都能給人凍麻掉。

(圖/pixabay)

體力消耗大半,登山節奏放慢,這段路顯得格外漫長。「以為走了三小時,其實才走五分鐘。」

絕望坡是大多數「嚮導牽人走」照片的誕生地,疲憊的登山者要應對的不只是嚴酷的自然環境,還有心靈衝擊。

左邊是絕壁懸崖,右邊是下撤山友,嚮導的小金毛跟四肢行走的你碰鼻子,誰受得了?

不少人在絕望坡處抱頭痛哭,直呼這三十年從來沒遇到過這麼大的困難。

到了這種極端環境,大部分人都是在靠毅力支撐。

登頂時的照片有多好看,爬雪山的過程就有多狼狽。

(圖/pixabay)

其實大家心裡不知道多少次抱怨爬雪山是純純的「花錢找罪受」,不在路上抱怨純粹是因為太累。

根據博主測算,從山下的哈巴村到登頂來回需要耗費的體力大約是爬3.9個泰山。

去之前揚言拉爆嚮導的,去之後被嚮導拉爆。

有的當地嚮導不穿什麼專業戶外裝備,凱樂石始祖鳥通通都是錦上添花,其實夾克毛衣也能搞定。

在絕望坡牽繩等人時,還能氣定神閒地來根煙。

看嚮導臉上被風雪錘鍊出的高原紅,就明白這事兒不是花錢能夠搞定的。

但為了登頂,一切都值得。

爬過,拍過,自由過

爬雪山的過程雖說是自討苦吃,但被雪山接納之後,收穫是獨一無二的。

就拿哈巴雪山來說,哈巴是納西語,意思是「金子之花朵」,路上的景觀隨手一拍都是壁紙級別。

花季時有杜鵑花海,附近是藍天雪山牛羊草地同框,風景人稱「小瑞士」。

(圖/pixabay)

極目遠眺,可以把玉龍雪山、梅里雪山和稻城亞丁三神山盡收眼底。

登頂路上可以俯視雙層雲海,月亮灣黎明時能拍到日照金山。

運動風、童話風、國家地理風的人生照片在這裡可以一網打盡。

最直接的就是登頂後和雪山海拔線的合影照,一張合影代表著達成一個人生成就。

實體的登山獎牌與證明證書,比花里胡哨的跑步獎牌更值得在社交中露出。

有山友在攀登雪山的過程中得到深層次的心靈治癒:

見過雪山後,人生體驗被拓寬了,this is 享受年輕,享受自由。

有人提升了自我認知,認清自己的邊界,和「爬不動」的自己和解。

(圖/小紅書截圖)

有人在極限環境里突然間就得到了「被討厭的勇氣」,精神內耗和身外的煩惱一掃而空。

好像這些爬完雪山的人,都在一夜之間完成了「見自己、見天地、見眾生」的過程。

更科學點的說法是,這些想法都來自我們的腦內激素——內啡肽。

登山運動是高強度運動,持續中高強度的運動會刺激人腦分泌內啡肽,改善焦慮抑鬱,帶來身心愉悅。

三四千元在北上廣約不了幾節心理諮詢,但出去爬雪山就能收穫社交談資、人生成就和心靈平靜,性價比不言而喻。

在鍛鍊心肺能力的基礎上,爬雪山是社交性和價值感的有機結合。

十多年前,登山,特別是爬雪山曾是企業老闆們最愛的戶外運動。

萬科王石是著名極限運動愛好者,兩度成功登頂珠峰,在很長一段時間裡,他讓戶外運動和極限運動、登山畫上等號。

(圖/unsplash)

搜狐張朝陽也熱衷爬雪山,他不只自己喜歡,還曾經拉著一群明星和自家高管直播大家一起爬。

財經作家吳曉波曾說:「全世界的企業家群體中,最愛爬山的就是中國企業家。」

他還描述中國企業家整隊整隊去爬珠峰,就像一群敢死隊,主要是為了發泄內心的鬱悶、悲憤和無處釋放的荷爾蒙。

近些年登雪山的商務氣息漸漸消退,經歷過快速商業化的登山運動成了嚮往曠野的年輕人的新愛好。

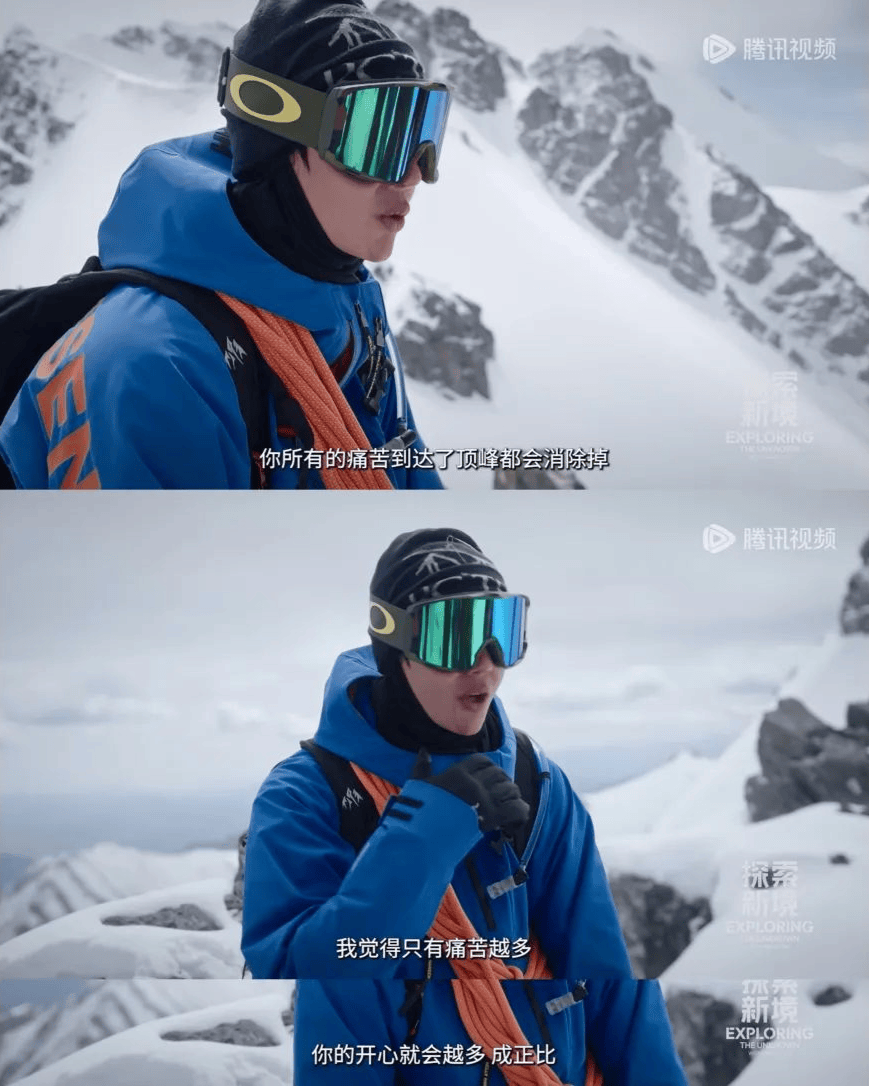

明星王一博在紀錄片《探索新境》中登上崗什卡雪峰,把攀登崗什卡雪峰變成了「王一博同款」。

(圖/《探索新境》)

開始之前,導演程耳說爬雪山這個過程會給人新的視野, 可以讓他重新審視自己和周遭的世界。

王一博登上崗什卡雪峰之後,對自己的二十多年人生進行了一個大復盤大和解。

最直接描繪爬雪山這個過程的感想是:「只有痛苦越多,你的開心就會越多,成正比。」

(圖/《探索新境》)

王一博如此,城市中產和年輕人更是如此。

只有經歷過高反,直面過哈巴雪山的絕望坡,在上面雙腿打顫四肢行走的那群人,才有底氣調侃戲謔:

哈巴雪山,有腿就能上。

曠野沒那麼好去

在所有爬哈巴雪山的視頻熱評里,最常見的就是對「媽媽,人生是曠野」這句話的反覆解構。

嚮導牽繩,中產在後頭跪地行走的畫面一出,所謂的曠野仿佛在平等地抽每一個說這句話的人耳光。

「公共廁所嗎,想來就來,想走就走?」

在嚮導們彪悍語錄「不能讓你拉低我100%登頂率」背後,是不被看見的放棄的人。

登頂的過程都千篇一律,無非是體力與毅力的堅持,失敗的過程卻各有不同。

有在山底下騎馬摔進泥坑裡的;有身體高反在大本營狂吐,狀態不佳難以登頂的;

有因為衝鋒衣內膽/手套或任何裝備濕透,或者裝備進雪手腳凍到沒知覺無奈下撤的;

有遇到山上天氣突然變惡劣,風/雪/雨太大無法繼續的;

(圖/unsplash)

還有什麼意外都沒出,只是走得慢,預計到點前無法登頂被勸退的。

追尋極限和意義感可能是大多數人爬雪山的動機,可一旦真的身處極境,自然教會所有人的第一課都是對自己的生命負責。

自己花錢買的體驗比道聽途說要來得真切。

有些風景,沒有親眼見過就不會被震撼。曠野的危險,沒有親身體會就不會被知曉。

(圖/unsplash)

爬雪山的終點不是山頂,而是安全下撤。

比起安全,姿態難看根本算不上什麼。

鼓起勇氣脫離軌道是一種選擇,看見危險及時放棄也是一種選擇。

就像大家的人生,又不是只有一座山,翻過一座還有另一座。

本文轉載自 【鳳凰WEEKLY】