小西天大雄寶殿「懸塑絕唱」。

仙宮佛國「撕面金剛」。

殿內塑像栩栩如生。

萬佛殿內供奉的自在觀音。

殿內塑像,東方持國天王。

萬佛殿內彩塑。

小西天

這裡是中國懸塑藝術的絕唱,告訴你什麼是「極繁美學」:樂伎輕歌曼舞,飛天安詳飄動,仙鶴快樂翔游,神鳥翩然優雅……一個富麗堂皇的極樂世界,似乎剛從雲端落下。層層疊疊的天宮樓閣,雲霧繚繞的粉彩妝鑾,宛若仙樂婉轉的天宮……這不是夢中流動不歇的仙境,而是山西臨汾隰縣小西天的真實場景!

匠心留絕唱 得「窺」極樂天

「好的東西如果有幸留存下來,後人在瞻仰的時候,他能感受到你的用心,不要擔心這世間的真心會被辜負,它只是被看到早與晚的問題。」那日,自太原出發,經過四五個小時的行旅風塵,我終於站在了新晉古建網紅——隰縣小西天大雄寶殿的「滿壁懸塑」前,仲秋正午的陽光透窗而入,一室炫彩、點點金輝瞬間迷了眼,驚了心,霎時空茫腦海里便只迴蕩著董宇輝參觀「小西天」時脫口而出的這句話。

當時未見真跡,只覺話語樸素動人,真正有幸得窺懸塑絕唱,方覺此言誠不我欺。

日月不爭千古在,泥塑無言天下知。是怎樣虔誠的佛心與執著匠心的共鳴,是多少智慧與汗水的結晶,是怎樣的反覆琢磨、精雕細刻,對技術和藝術的極致追求,又是怎樣用心的傳承和保護,讓它經歷經400年光陰輪轉,依然璀璨如星辰。

站在大殿密密匝匝人群里小小的我,拚命地仰著頭、睜大眼,怕因一個倏忽就錯過了導遊講述的精彩細節,怕因一個走神這仿佛活了的仙宮佛國就會消失在眼前。

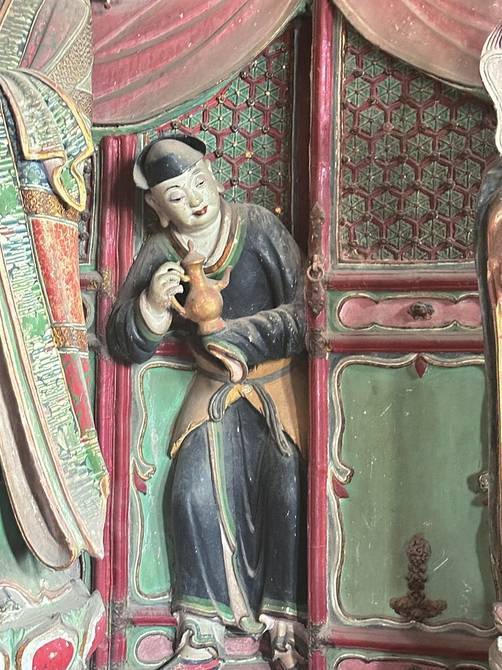

層樓高懸、花團錦簇、祥雲繚繞、彩波流淌、光影顫動……那大殿內正面排列著的5個相互連通的佛龕里,「藥師」「彌陀」「釋迦」「毗盧」和「彌勒」等諸佛端坐蓮台,各飾錦衣,寶相莊嚴,面容慈祥;十大弟子分立兩旁,造型優美,生動傳神,表情含蓄;探頭探腦的小沙彌,或提壺、或端盤,為殿內莊嚴的氣氛平添幾許靈動。大樑上,八大金剛,形態各異,栩栩如生;梁間牆壁懸塑著富麗堂皇的「極樂世界」;眾多的人面飛天、神鳥、孔雀、鸚鵡、仙鶴,游弋在縹緲的雲頭上,十二樂伎菩薩,身姿輕盈,往來自如地表演著「天界」歌舞。南北兩側山牆被巧妙利用起來,佛教經典里描述過的「六欲之天」和「琉璃聖境」相向而懸、亦幻亦真,本就玄妙的佛教故事在這流光溢彩中愈發神秘莫測,引人遐思。

「小西天之前,沒有滿堂懸塑,小西天之後,再無懸塑滿堂。」導遊的聲音飄在耳際:「懸塑技法,以牆壁、房梁、木柱、房檁為依託,懸空捏塑形體偏小而件數繁多的佛陀、菩薩、羅漢、弟子、圓覺、明王、天龍八部、飛天樂伎等人物以及祥禽、瑞獸、花卉、枝葉、流雲等景物和花冠、瓔珞、裙帶、背光、花籃、圖案等裝飾物,巧妙地以傾斜、俯瞰、跳躍、飛翔等各種姿態彼此協調,造成一種凌空蹈虛、俯視下界的空間感和真實感。」

聽著、看著、震撼著、感動著,不覺眼角莫名有東西滑落,這樣獨特的彩色懸塑藝術,於不到170平方米的有限空間展現了無限想像,將佛教的彼岸世界——極樂世界和佛教理念的微妙嚴凈意蘊演繹得淋漓盡致。以木為骨,以泥為肉,貼金敷彩;滿堂皆塑、密密匝匝、層層疊疊,色彩如此繽紛、人物如此豐富、布局如此繁而有序、禪意如此深刻、不愧被譽為中國雕塑史上「懸塑絕唱」。

令人驚奇的是,這個富麗堂皇的極樂世界歷經近400年而一塵不染。當地有個美麗傳說告訴我們,大殿內藏著一顆避塵珠。事實上,專家們給出更科學合理的解釋:塑像傾斜、貼有金箔、地理位置優越。小西天的懸塑大多上半身向前傾斜,擋住了頂層雕像的足部,這種設計使塑像朝向觀者的一面不容易落塵;塑像的瀝粉貼金彩繪工藝,那層金箔厚度僅為紙的1/12,塵土不容易附著;還有就是大雄寶殿位於山頂,環境清潔。看來,除了自然因素,那些默默耕耘、寂寂無名的能工巧匠們的巧妙構思和精湛技藝才是奇蹟背後的真相。

身邊驀地一陣異動,周圍的人們湧向大殿一側,舉起手機,有人發出驚嘆:「看見了,網上說的「撕面金剛」,我用手機放大了數倍才看清,當時的工匠太厲害了,這麼精巧,怎麼做到的?!」是啊,這些高達3米多,小至拇指大的千餘尊彩塑都是怎樣做到的?小西天建築的巧奪天工之美如何而來?

景區入口處題詩牆上著名工筆畫大師潘絜茲的詩為我解惑:「仙宮佛國信難求,何期鳳山起層樓。法身萬千費雕鏤,粉彩妝鑾非俗手。朱明陳跡尚如新,入眼平生嘆未有。頂禮讚頌非關佛,能工巧匠當不朽」。

原名千佛庵的小西天,緣起於明朝東明禪師(法號道亮)的誠心。據康熙《隰州志》二十四卷李呈祥撰寫的《千佛庵碑記》記載:「燕僧道亮住錫此山,更名鳳凰,取其似也。乃漸鏟險就夷,……始自己巳,遞至甲申,」大意是,在明代萬曆年間,五台山火場寺僧東明,游至隰縣,見縣城西北的土山形似鳳凰,山上樹木茂密,環境幽靜,適宜建造寺廟,於是產生了在此山修建千佛庵的強烈願望,期盼未來寺院佛像之盛。此後,東明禪師四處化緣,於崇禎初年正式動工興建,前後歷時15年,於明崇禎十七年主建築大雄寶殿及兩側的文殊、普賢兩殿、韋陀殿、鐘樓二樓、東西廊房、憑欄護壁及山下的趨善橋等初步建成,形成了以大雄寶殿、無量殿為中心的建築群。我們今天看到的樣子是後來的僧人和工匠不斷完善和保護的成果。

走在小西天,我總有一種衝動,想要用手指輕輕觸摸那些雕塑,想要努力感受先人留下的痕跡和泥土的溫度。可歲月的長風吹過,他們的故事大多數都遺失在歷史的風塵里,只能在想像中,穿越時空,看見那高懸的腳手架上仔細雕琢的匠人和虔誠跪拜,默誦祈禱早日修成的僧人……心底會升騰起對為這個世界留住美的平凡人的敬意,「無名的人啊,我敬你一杯酒,敬你的沉默和每一聲怒吼,敬你彎著腰,上山往高處走,頭頂、蒼穹,努力地生活。」

值得我送上敬意的還有當地政府、文旅部門和景區為迎接突來的「潑天富貴」而努力,景區里迴蕩著電視劇《西遊記》的經典配樂,景區門口遊客可以免費暢飲菊花茶,服務站里醫療應急物件俱全,景區附近空地新增了停車位,為豐富小西天遊客體驗感,新開發了縣域旅遊路線,開動了車身帶「隰」字的梨花免費接送巴士。眾多為穩定物價、文明勸導而奔忙的志願者,跑得氣喘吁吁卻依舊熱情似火的導遊,傾情推介玉露香梨等文旅特色產品的商家……這些平凡的人們,正用他們的努力守護自己的精神家園,創造幸福生活。

孫蕊

鎮國寺

這是一座千年古寺,距離平遙古城12千米,始建於五代北漢時期,原名京城寺,明嘉靖十九年(1540年)更名為鎮國寺。1988年1月13日,被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位,1997年12月3日,連同平遙古城、雙林寺一同被列入世界文化遺產名錄。古寺大門上面的楹聯:「京城寶剎五代造莊嚴絕妙,天竺金身大唐風法宇宏開」,很好地概括了寺院的歷史過往和精彩之處。

一寺一風光 足以慰風塵

初秋的清晨,在細碎光影中搭上動車直奔鎮國寺,可以說我是第一批遊客了。鎮國寺並不像平遙古城那樣繁華,卻有著自己獨特的魅力。它靜靜地坐落在平遙古城東北12公里的郝洞村,原名京城寺,仿佛在告訴人們:這裡有一段歷史,等待你來探索。

進入鎮國寺,你會被它的寧靜和古樸所吸引。首先是寺院最前端的天王殿。天王殿為單檐懸山式的元代遺構。這座面闊、進深各三間的大殿雖然歷經風雨侵蝕已顯出蒼老斑駁的容顏,那份木結構建築獨有的生氣、靈動卻「獨秀」如初。

天王殿里遺存有明代作品,清代重塑的四大天王像,無論手執清風劍的南方增長天王、懷抱琵琶者為東方持國天王、還是手執雨傘的西方廣目天王、手托銀鼠的北方多聞天王,四大天王皆容顏飽滿、神態威武。他們或悠揚自得、或雷霆萬鈞、或泰然自若、或聲勢如虹,這象徵著「風調雨順」的天王們作為佛的護法力士,幾百年來一直「兢兢業業」地聳立於此。

穿過天王殿就來到一進院落。

只見綠樹成蔭,枝葉掩映,西側一株與平常槐樹無二,東側一株形象奇特,形似撐傘,枝幹屈曲交織如網,雅號龍槐,距今已有一千多年歷史。這兩株古槐歷經千年風雨,樹身滿是縫隙,都從縫裡又長出一些新枝,其鬱鬱蔥蔥的頑強生命力,將古老的殿堂陪襯得古趣盎然,令人不由得從心底發出幽幽的思古之情。

前院正北面就是有「千年瑰寶」之稱的萬佛殿。

這座珍稀的五代木構建築面闊三間,進深六椽,屋頂為單檐九級歇山頂。正立面左右開窗,前後明間開一門,可通後院。作為唐末宋初之間短暫的五代十國時期建築,這座殿頂龐大,出檐深遠的佛殿形制古樸勁健,唐風猶存,在中國歷代寺廟建築中極為罕見。

走到萬佛殿後面,從北立面這個角度看過去,因為沒有樹木遮擋,其建築造型更清晰、完美。這座單檐歇山頂的大殿平面近於正方形,深遠的出檐、龐大的屋頂、反翹的屋角皆令屋頂舒展平緩,呈現出輕巧活潑的建築輪廓。

萬佛殿屋頂的琉璃陶脊和高大的龍形鴟尾也頗為華麗。這明代燒制的琉璃鴟尾造型富麗、靈動欲飛,天空里一隻飛翔的小鳥掠過的瞬間,為畫面平添了萬千生動,令人動容。

萬佛殿的建築結構都是木頭與木頭相互榫卯而成,沒有一根釘子。這麼大一座殿里沒有一根釘子,主要是「斗拱」起了決定性的作用。為了保護屋檐下的木結構不被雨水侵蝕,當年的建築工匠們還採用了超長的出檐,讓整個建築看起來雄渾穩重、氣勢非凡。

不僅僅是建築營造的唐風餘韻,萬佛殿內的五代彩塑也堪稱一絕。

只見寬大的佛壇沿邊全部用青磚疊砌而成,占去了全殿面積的一半。整個佛壇共有14尊彩塑,為我國唐至五代時期佛寺主要殿堂塑像布列的固有格局。這14尊彩塑除倒座一大二小3尊為明代塑造、清代重繪油彩外,其餘11尊皆為五代北漢天會年間建殿時的原作,是國內除敦煌莫高窟之外僅存的五代彩塑佳品,堪稱「稀世珍品」。殿內釋迦牟尼佛背光後的倒坐觀音為明代塑造。這尊倒坐觀音又稱渡海觀音,其一手撐地,一手平直搭在膝蓋上,面相恬靜,姿態舒暢自然,顯出自由自在的神情,故被稱為「自在觀音」。這尊倒坐觀音塑像已經是唐代以後女性化的菩薩形象,其從容嫻靜的表情和豐滿婀娜的身姿宛如世俗的鄰家女子。

穿過萬佛殿兩側的月亮門就步入了鎮國寺寬敞的後院。東為觀音殿,西為地藏殿。正北三間磚拱窯頂上建有三佛樓,為二進院正殿。

走進鎮國寺的三佛樓時,頓感其擇隙修建、合理利用空間而不失主次的建築思想極為高妙。

按明清時期中國佛教之禮制,三佛樓所在位置應是全寺主殿的位置,多建大雄寶殿,其規模上限高度一般都為全寺之最。這座始建於明代、雍正年間重修的二層建築下層為山西特色的三眼磚券窯洞。從東側上去,即可到達二層木構大殿。二樓大殿的象首斗拱極為獨特,令人過目難忘。

此前檐設廊、單檐懸山頂的大殿面闊三間,進深四椽,三間均開隔扇門,因內供三佛,也稱三佛樓。殿內彩塑、壁畫交相輝映,相得益彰,是明代遺存的重要文物。

殿前地面和月台便是底層窯洞的窯頂。站在殿前的開闊平台上不但能夠俯瞰後院及萬佛殿後身,而且可以憑欄眺望周圍古意盎然的景色。位於二層的大殿採光極好。寬敞明亮的殿內依後牆築有長方形青磚佛壇,兩側山牆上另繪有52幅彩色壁畫。

從三佛樓下來往寺外走,途經剛才忽略的東西碑亭,便停下腳步「走馬觀花」。其中嘉慶年間發現的碑體殘缺的「半截碑」為19行、476個字的行書,碑文雖與鎮國寺無關,卻是存世不多的五代碑刻之一。

遊覽鎮國寺,仿佛穿越千年時光,置身於一幅蘊含著深厚歷史底蘊的古樸畫卷之中。可以細細品味古建築的韻味,欣賞精美的雕塑與壁畫,感受古代工匠們的智慧與匠心。鎮國寺內的寧靜氛圍,也讓人遠離塵囂、心曠神怡。

李婷婷

策劃:朱慧 楊凌雁

版式/製圖:劉鐵軍

攝影:孫蕊 李婷婷

(責編:馬雲梅、劉_洋)