王安石,唐宋八大家之一,不僅以儒雅的學者形象而深入人心,其作品如《元日》、《傷仲永》、《梅花》和《登飛來峰》等更是廣為流傳。

然而,在這位文學巨匠的背後,歷史上更多的是只記載了他作為政治家的一面。

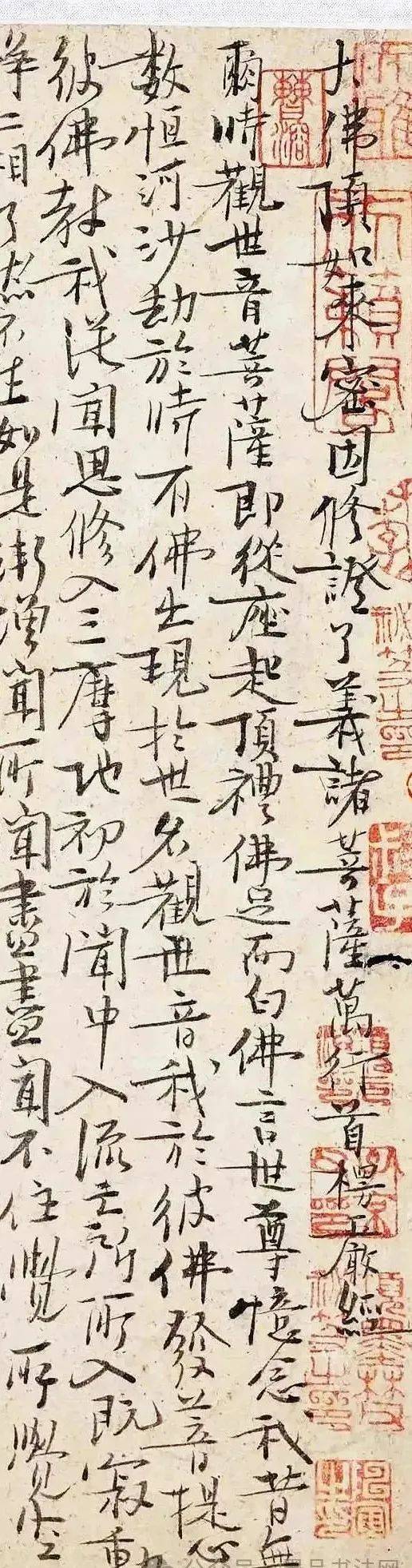

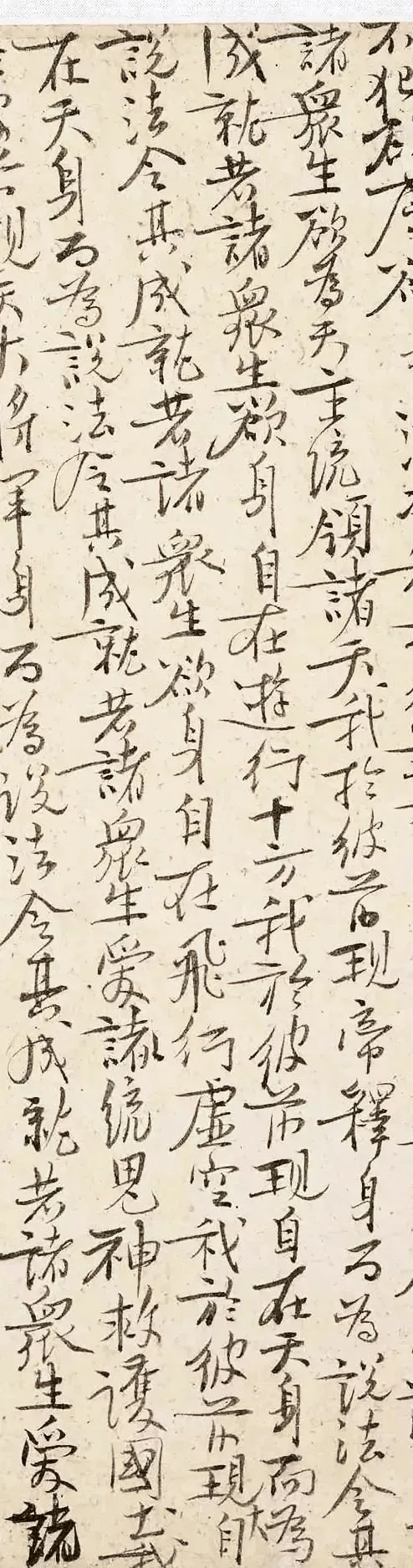

《楞嚴經旨要》局部

1042年,慶曆二年,王安石考中進士,後曾擔任多個地方官職,包括揚州簽判、舒州通判等。在他的政治生涯中,表現出了對百姓的愛戴,他勤懇工作,愛護民眾,取得了顯著的政績。

出於對當時社會問題的洞察,激發了他進行「變法」的想法。為了改善民生,他提出了一系列改革措施,包括動用富民之資救貧民等政策,意圖通過這種方式實現社會公平。

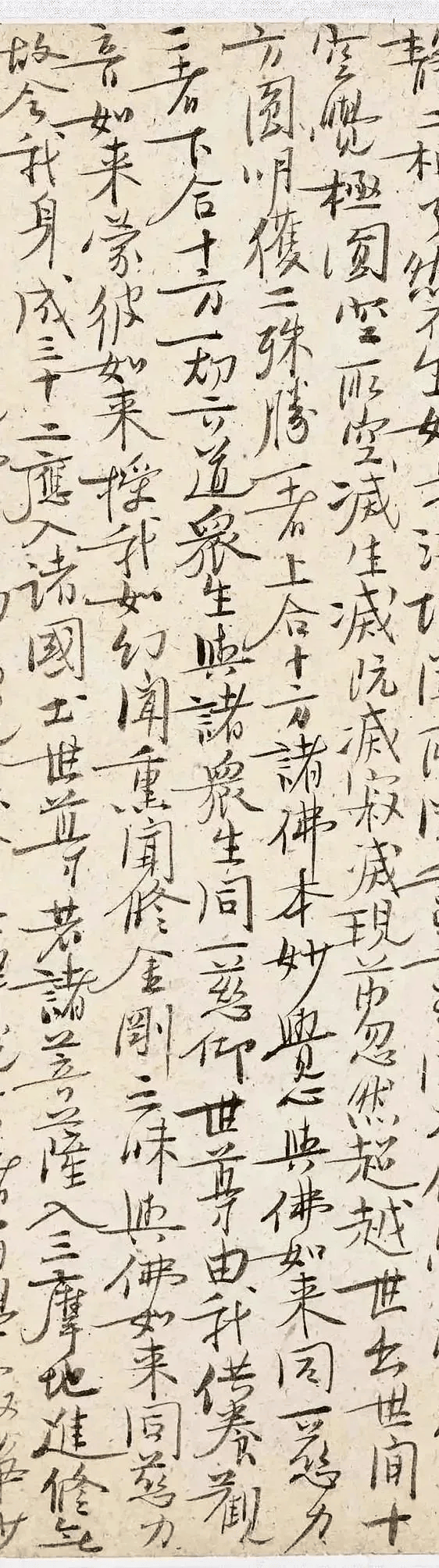

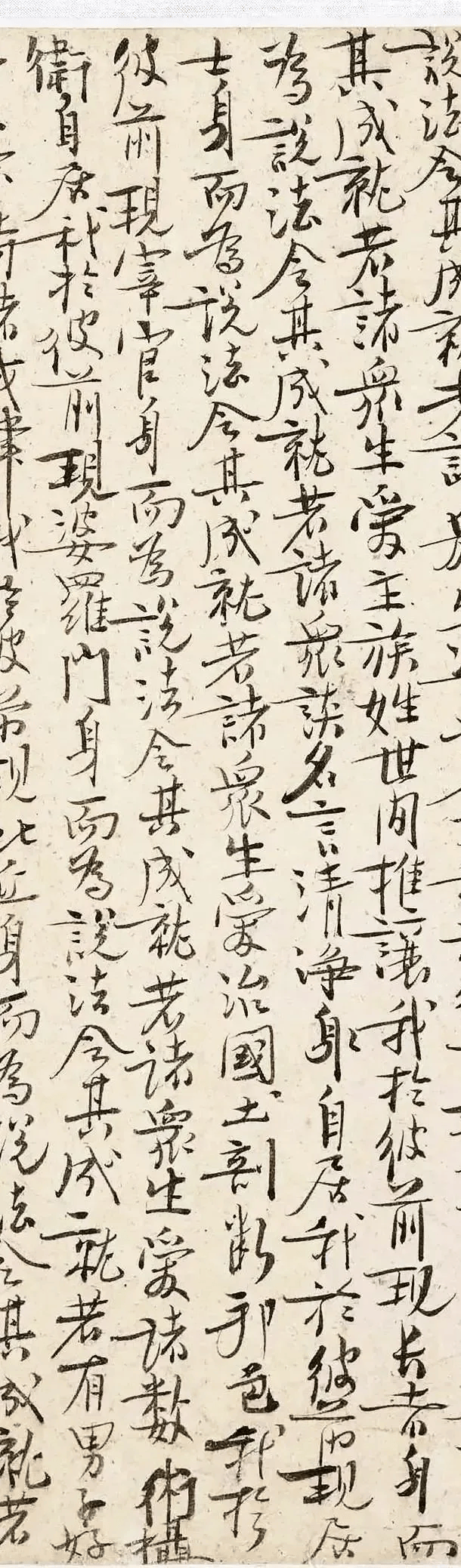

《楞嚴經旨要》局部

儘管這些改革措施旨在利國利民,卻因觸動了部分貴族的利益,遭遇了一些守舊思想官員的強烈反對。

雖然得到了宋神宗的支持,但王安石的改革計劃因其過於「超前」以及在實施過程中出現的種種問題(如青苗法被濫用,加重了百姓負擔等)而飽受爭議。

歷史上的王安石,既有為民請命的情懷,也有因改革引發的爭議,除了其文學成就之外,他留下了一個複雜的政治形象。他的一生,是中國古代文化和政治交織的縮影。

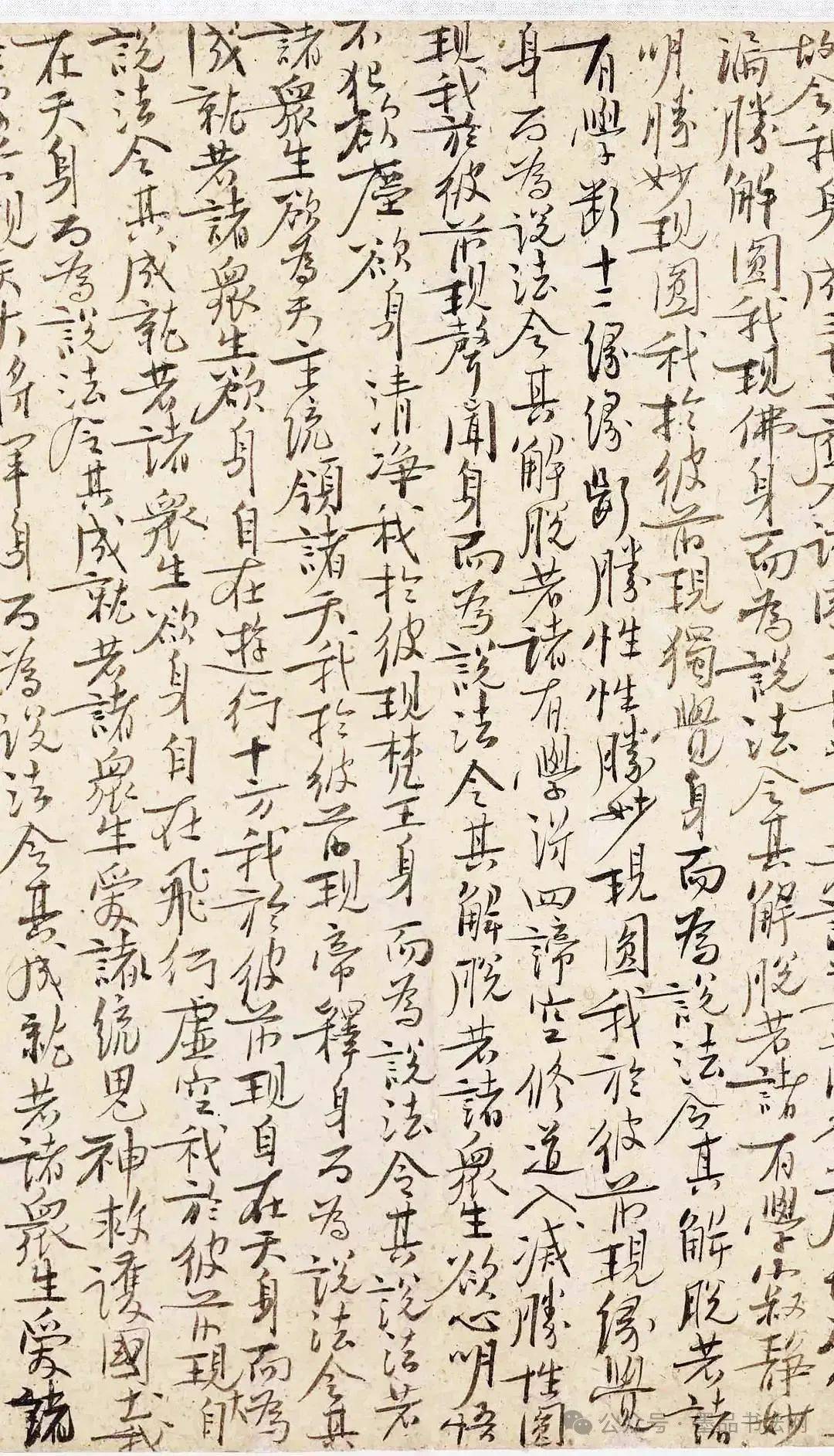

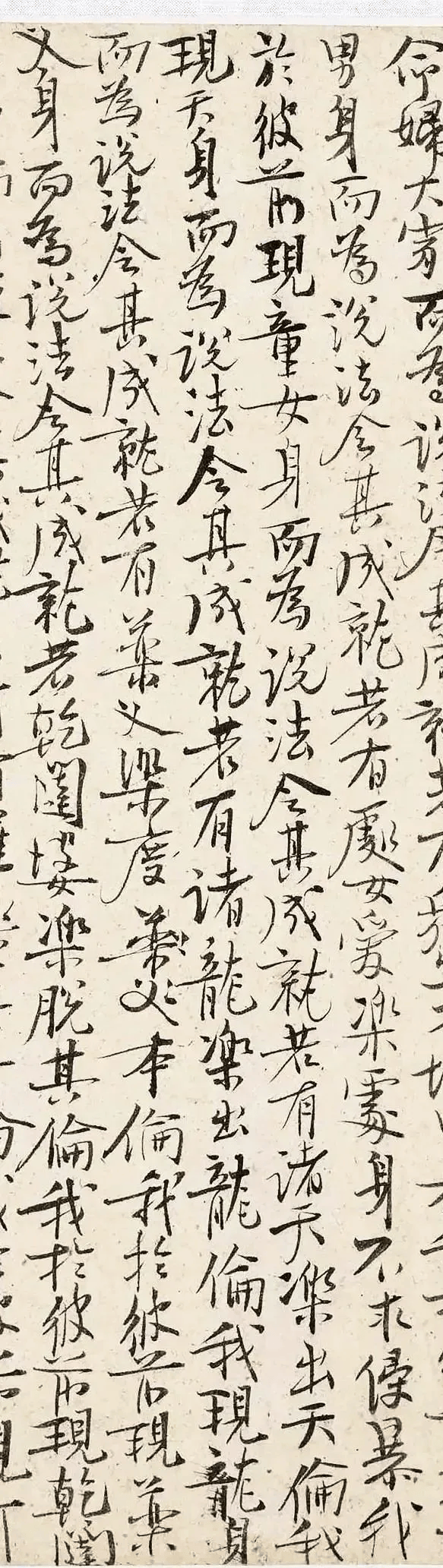

《楞嚴經旨要》局部

北宋時期,"改革派"與"保守派"的對立日益加劇。即使由他推薦的人有些也最終成為「奸臣」。因此,在王安石的歷史評價中部分責任仍被歸咎於他,所以讓人給列入了「奸臣傳」。

關於王安石的遺作,由於受到負面評價影響,其真跡並未受到應有的重視。目前僅存兩幅作品得以傳世。

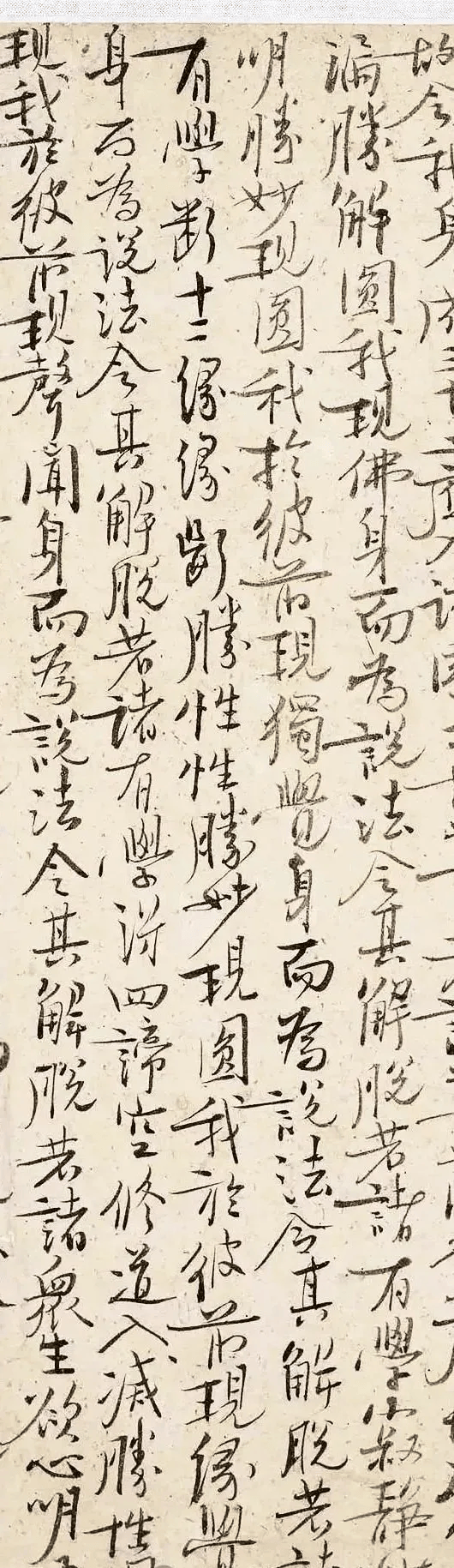

《楞嚴經旨要》局部

王安石在去世前一年親自校正《楞嚴經》寫了《楞嚴經旨要》,現在為上海博物館所藏。另一為其一為台北故宮博物院所藏《過從帖》,皆為國家一級文物,嚴禁出境展覽。

《過從帖》只有41字,但行筆自然飄逸、剛勁有力,展現出作者豪放不羈的個性;

而《楞嚴經旨要》則以別具一格的筆觸和尖銳風格,獲得網友「丑書」的評價,與傳統書法之秀雅相去甚遠。

《楞嚴經旨要》局部

王安石的書法藝術,以書法專業眼光來審視,呈現出晉唐書法風韻,其風貌與同代「宋四家」相較毫不遜色。黃庭堅曾經讚譽其書法具有一種奇古之美,仿佛出自晉宋人之手。

這種評價在《宣和書譜》中得到印證:「行字之作,常以淡墨迅速書寫,意不在形,而在乎文辭之傳達」。甚至評價其書法「瘦而不柴,美而不妖」。

《楞嚴經旨要》局部

我們以專業視角深入觀察,可以發現《楞嚴經旨要》每個字體緊密相連,橫畫細膩而有力,延展流暢。

儘管筆畫交錯,排列卻井然有序,點畫之間透露出幹練與從容,如同「橫風斜雨」疾馳,用筆自如,毫無矯揉造作之痕。

整篇作品中,字體動態連綿不斷,營造了強烈的視覺衝擊力。

《楞嚴經旨要》局部

總之,對於王安石的書法,我們拋卻政治評價的有色鏡,從專業的角度欣賞其所蘊含的書法價值,發現王安石的書法不僅技藝高超,更蘊含了深厚的文化內涵,與宋代「四家」相比毫不遜色,甚至在某些方面展現出更為獨特的個人魅力。

-end-

—版權聲明—

本文來自書法功課,因無法溯源而未及時與原作者溝通,現聲明,圖文版權歸原作者所有,本帳號轉載的文章僅供學習參考之用,絕無商業用途,如無意中侵犯了哪個媒體、公司、企業或個人等的智慧財產權,請私信後台,本公眾號將在第一時間刪除並致歉。