林庚:孫悟空大鬧天宮背後

編者按:曾經一段時期,在階級鬥爭意識形態的影響下,《西遊記》中的著名橋段「孫悟空大鬧天宮」被解讀為反映了農民起義。著名詩人、文學史家林庚先生髮微索隱,通過將「大鬧天宮」故事情節與明清相關小說文本的細緻對讀,揭示了孫悟空這一人物形象與市井江湖中英雄好漢形象的淵源關係。林庚先生的研究修正了大鬧天宮的「農民起義」說,闡明了孫悟空形象的生活基礎。

《西遊記》是一部大家愛讀的書,而孫悟空的形象深入人心。要研究《西遊記》中孫悟空的性格形象,實際上涉及到這樣兩個問題:一個是關於孫悟空性格形象的生活基礎;一個是關於孫悟空性格形象的精神內涵。兩部分內容互有相關,卻不盡相同。前者著重於孫悟空性格形象的由來,也就是這部神話性的小說是根據什麼現實背景創造出了孫悟空這樣一個人物。

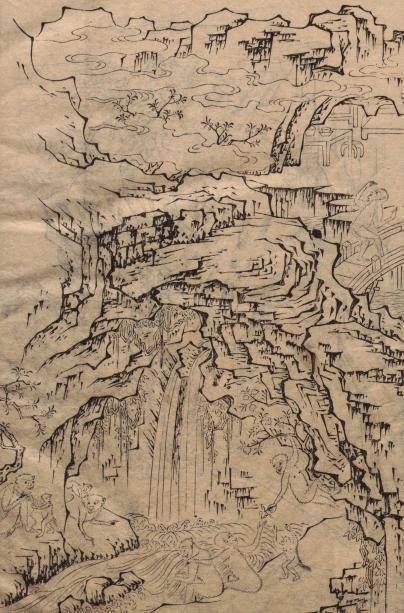

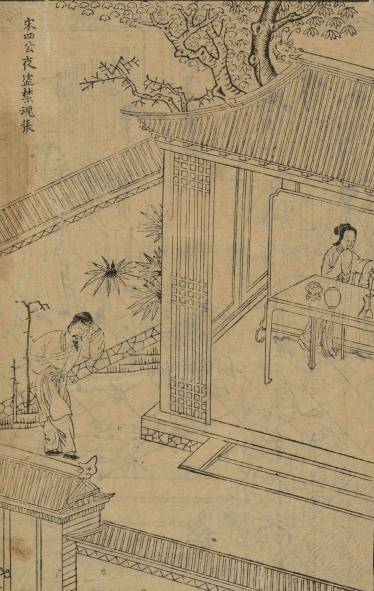

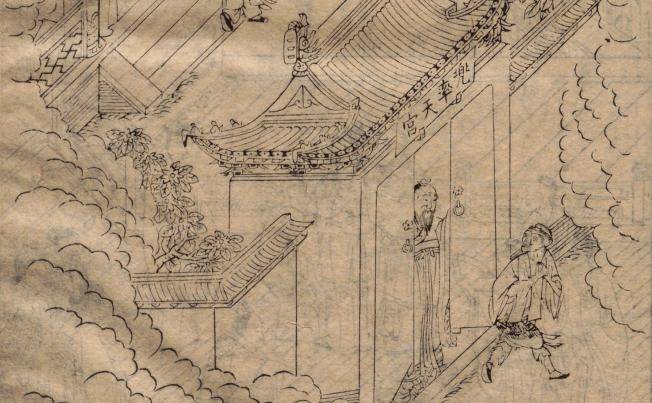

第一回「靈根育孕源流出」,孫悟空初生

《李卓吾先生批評西遊記》所附版畫

明刊本

我們通常見到的原型批評往往追溯到印度史詩中的啥奴曼或唐代傳奇中的無支祈,這在說明孫悟空形象的緣起上,固然也不失為一種可供參考的研究,卻並非決定性的。決定性的是孫悟空的藝術形象在現實生活中是如何形成的,也就是怎樣來確認孫悟空形象在現實生活中的原型。下面就打算首先談談這個問題。

從菩提祖師談起

探討孫悟空性格形象的生活依據和現實基礎,不妨先來看看小說中孫悟空是如何獲得他的生活經驗的。而這又得從他的師父菩提祖師談起。孫悟空原是花果山中一塊仙石變化而成的,他最初在花果山稱王的時候,還是渾渾噩噩,天真未鑿的,直到他在西牛賀洲拜師學道之後,才變得靈巧善變,成為我們心目中所熟悉的那個孫悟空。這個拜師學道的情節因此在孫悟空性格形象的形成過程中就顯得十分重要。

孫悟空初到師父門下時,對於他自己和周圍的世界所知甚少,所以當師父問他姓什麼時,他回答說:「我無性,人若罵我,我也不惱;若打我,我也不嗔,只是陪個禮兒就罷了。一生無性。」倒也天真得有些可愛。而他的師父卻老練成熟,說起話來拐彎抹角,於是兩人就有以下這樣一段關於學道的對話:

祖師道:「『道』字門中有三百六十傍門,傍門皆有正果。不知你學那一門哩?」悟空道:「憑尊師意思。弟子傾心聽從。」祖師道:「我教你個『術』字門中之道,如何?」悟空道:「術門之道怎麼說?」祖師道:「術字門中,乃是些請仙扶鸞,問卜揲蓍,能知趨吉避凶之理。」悟空道:「似這般可得長生麼?」祖師遭:「不能!不能!」悟空道:「不學!不學!」

祖師又道:「教你『流』字門中之道,如何?」悟空又問:「流字門中,是甚義理?」祖師道:「流字門中,乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家,或看經,或念佛,並朝真降聖之類。」悟空道:「似這般可得長生麼?」祖師道:「若要長生,也似『壁里安柱』。」悟空道:「師父,我是個老實人,不曉得打市語。怎麼謂之『壁里安柱』?」祖師道:「人家蓋房,欲圖堅固,將牆壁之間,立一頂柱,有日大廈將頹,他必朽矣。」悟空道:「據此說,也不長久。不學!不學!」

上面這段對話中的「打市語」正透露出菩提祖師身上的江湖習氣。孫悟空的師父號稱菩提祖師,取的是佛家的名字,可是又被人稱作神仙,因此從打坐參禪到陰陽五行,似乎都在教習之列。但具體說來則無非就是三教九流,五花八門,採石煉丹、占卜算卦和預知吉凶的大雜燴,不過是些市井江湖上謀生的手段而已。

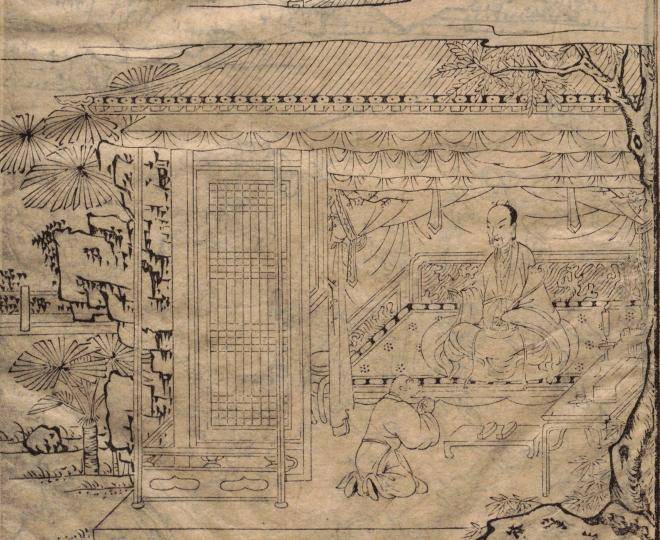

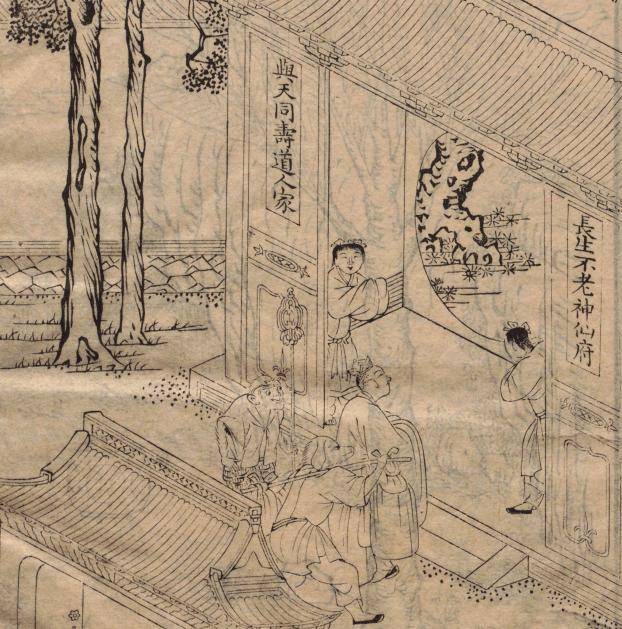

第二回「悟徹菩提真妙理」,孫悟空拜師

《李卓吾先生批評西遊記》所附版畫

明刊本

孫悟空的師父不僅會打市語,而且十分熟悉市井江湖上的世態人情。這裡又有這樣一段情節:孫悟空學得變化之術後,當眾賣弄,一日驚動了師父,竟將地逐出門去。師父這樣訓斥孫悟空說:

「悟空,過來,我問你弄甚麼精神,變甚麼松樹?這個工夫,可好在人前賣弄?假如你見別人有,必要求他。別人見你有,必然求你。你若畏禍,卻要傳他;若不傳他,必然加害:你之性命又不可保。」

這些話聽起來既無神仙家氣味,也少佛家的色彩,說的正是市井江湖上複雜的人際關係和江湖上防身的手段。而這也就是他師父對他的最後忠告了。這修行學道之所,因此實際上就正是闖蕩江湖的預科班。這隻要再看看門徒們來這裡究竟是為了什麼,就更可以明白了。

小說中寫到師父打算傳授孫悟空「筋斗雲」時說:「這朵雲,捻著訣,念動真言,攢緊了拳,將身一抖,跳將起來,一筋斗就有十萬八千里路哩!」於是「大眾聽說,一個個嘻嘻笑道:『悟空造化!若會這個法兒,與人家當鋪兵,送文書,遞報單,不管那裡都尋了飯吃!』」可見他們的修行學道,不過是想學點本事,將來好在衙門裡謀個差事,在江湖上混碗飯吃。

《水滸傳》中的戴宗在落草之前,曾為押牢節級,人稱「神行太保」,也往往正是做著「送文書,遞報單」一類的差事,他「齎書飛報緊急軍情事」,「一日能行八百里」,豈不又正如這裡學會了「筋斗雲」便可與人家當鋪兵嗎?所以,孫悟空在涉世之前,便是在這樣一個充滿江湖氣息的地方,從一個「打市語」的師父這裡學得了他的本事,也獲得了他最初的生活經驗。而這就是孫悟空性格形象的一個起點。

天上人間

孫悟空既是從師於一位市井江湖上的師父,後來又何以會大鬧天宮呢?

這所謂天上宮闕,還原到人間社會,也就是王公大臣們所在的京都,這乃是不言而喻的:那麼,孫悟空的大鬧天宮究竟是建立在怎樣的生活基礎之上的呢?這裡首先需要弄清楚他是怎樣鬧的,是為什麼鬧的,我們還不妨把它與明清小說中所見到的大鬧京都的一些故事對照起來看一看,或許更能夠有助於得出問題的答案。

一

在《西遊記》的前七回中,孫悟空兩次造反,都是因為官小,先是被封了個「弼馬溫」,是個「未入流」的小宮,於是心中不滿,便打回了花果山。後來封他個「齊天大聖」的稱號,他也就「遂心滿意,喜地歡天,在於天宮快樂,無掛無礙」。「閒時節會友游宮,交朋結義。見三清,稱個『老』字;逢四帝,道個『陛下』。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神,俱只以弟兄相待,彼此稱呼,今日東遊,明日西盪,雲來雲去,行蹤不定」。好不快活。

不料王母娘娘設蟠桃盛會不曾請了他去,才明白這「齊天大聖」的名號其實也並沒有被人放在眼裡。這於是就有了大鬧天宮的一場戲。他先是騙了老實巴交的赤腳大仙,並裝作他的模樣,往瑤池赴宴。接下來是用瞌睡蟲弄倒了宮殿中的仙官道人,偷吃了筵席上盼仙酒和百味珍饈。大醉而歸的路上,又誤入兜率宮,趁著太上老君講道的空子,偷吃了他的金丹。等到酒醒之後,才想到闖下了大禍,於是使了個隱身法,落荒而逃。

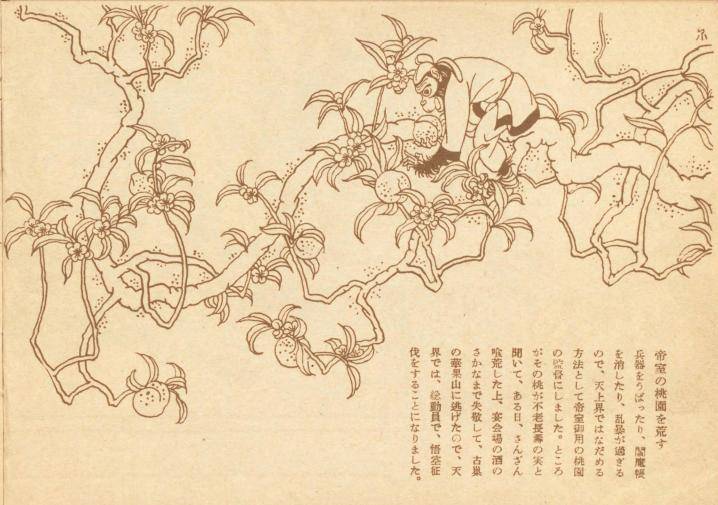

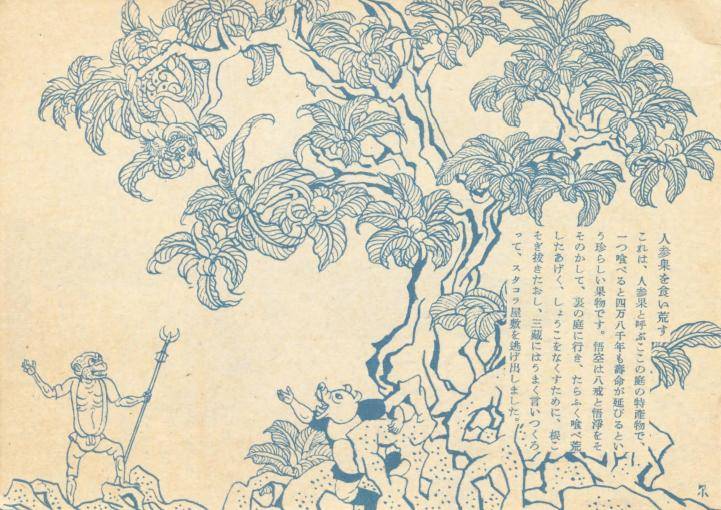

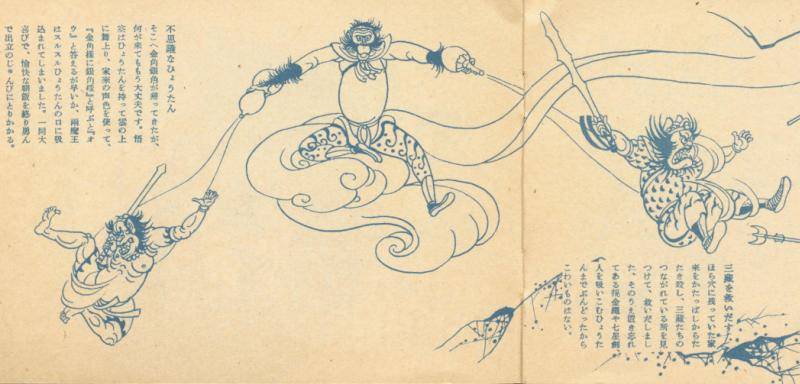

第五回「亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪」

水島爾保布繪圖《繪本西遊記》

1950年

因此,奉命捉拿孫悟空的九曜星,就這樣宣布他大鬧天宮的罪狀:

「你這不知死話的弼馬溫,你犯了十惡之罪,先偷桃,後偷酒,攪亂了蟠桃大會,又竊了老君仙丹,又將御酒偷來此處享樂,你罪上加罪,豈不知之。」

有趣的是這裡的幾條罪狀都離不開一個「偷」字。

孫悟空的造反固然都是憑藉了他超凡的武功,可是卻並沒有殺進天官,真正攪亂了天宮的不是他的武力,而是他神偷的伎倆和靈巧善變的手段。由此也不難見出,所謂大鬧天宮,無非就是這樣大鬧一場罷了,既沒有絲毫動搖天宮的統治,也沒有任何政治目的,或什麼安排與計劃,一路上只是走到哪就偷到哪,而孫悟空偷吃了老君金丹酒醒之後,甚至還嚇了自己一大跳,這哪裡像是要取代玉皇大帝的樣子呢?

就是在他做了齊天大聖以後,孫悟空也還是沒有任何目的地閒逛,不知做些什麼才好。以致終於不過是做了個看桃園的人,卻也自得其樂。只是如果有誰小看了他,或輕視了他,那就忍不住要顯顯手段,大鬧一場,如此而已。

這樣一個大鬧天宮的情節究竟說明了什么問題呢?我們又不妨先來看看另外兩篇小說。一篇是《喻世明言》中的《宋四公大鬧禁魂張》;另一篇是《七俠五義》中白玉堂鬧東京的故事情節。前一篇小說,宋代羅燁的《醉翁談錄》已有著錄,題作「趙正激惱京師」。元代也有《好兒趙正》的話本。

那麼這個「激惱京師」的「好兒趙正」是個什麼樣人物呢?他原是一個市井神偷,曾經從師於宋四公,學了些偷盜行騙的功夫,他有手段,善變化,出沒無常。青天白日下偷走了茶坊的金絲罐,黑天半夜裡躲得過別人的暗算。有時候扮作女人,競也惟妙惟肖。

就是這樣一個人物,來到東京汴梁城,半夜裡打個地洞,偷走了吳越王錢俶士庫中的三萬貫錢和一條暗花盤龍羊脂白玉帶。東京府滕大尹得知此事,當即下令緝查,所謂「帝輦之下有這般賊人」,而趙正此後卻當面戲弄了他,剪去了他佩戴的金魚帶撻尾。又夥同宋四公等人,製造騙局,致使負責緝查盜案的官員冤死於獄中,擾得東京府一時間沸沸揚揚,不得太平。

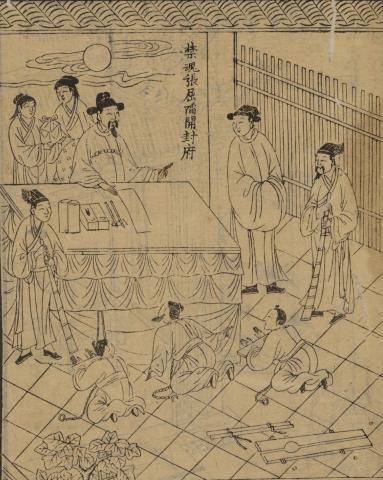

「宋四公大鬧禁魂張」

馮夢龍編《古今小說》所附版畫

日本內閣文庫藏明刊本

至於《七俠五義》中的白玉堂鬧東京,說的是陷空島上的五位結拜兄弟,自稱五鼠,其中錦毛鼠白玉堂最為出色。只因為南俠展昭在皇帝面前表演武藝,得到皇帝的賞識,被賜予「御貓」的稱號,白玉堂不服,於是就鬧到了東京。先是寄柬留刀,同南俠比武,進而又進了皇帝內苑,殺死太監總管,然後留詩題句,又盜取了黃金,鬧得宮廷內外一片混亂和恐慌。從這兩個故事中不難看出與孫悟空大鬧天宮的相似之處。

首先,他們大鬧京都也並沒有什麼政治上的目的和結果。趙正的激惱京師無非是到京城去施展本事,擾亂官府,贏得了一個好兒趙正的名頭。小說中寫到趙正連連得手之後,竟還自己投了一份狀子給官府:

那狀子上只寫一隻《西江月》曲兒,道是:「是術歸於大海,閒漢總入京都。三都捉事馬司徒,衫褙難為作主。盜了親王玉帶,剪除大尹金魚。要知閒漢姓名無?小月傍邊疋土。」

所謂「閒漢總入京都」,豈不正是因為闖蕩京都好出名嗎?白玉堂初到開封府時也正懷著同樣的動機:

我既到了東京,何不到皇宮內走走,倘有機緣,略略施展施展。一來使當今知道我白玉堂;二來也顯顯我們陷空島的人物;三來我做的事聖上知道,必交開封府。既交開封府,再沒有不叫南俠出頭的。那時我再設個計策,將他誆入陷空島,奚落他一場:是貓兒捕了耗子,還是耗子咬了貓?縱然罪犯天條,斧鉞加身,也不枉我白玉堂虛生一世。那怕從此傾生,也可以名傳天下。

白玉堂為了「名傳天下」,「那怕從此傾生」。而孫悟空的大鬧天官,最後被壓在五行山下,險些傾生,也同樣是鬧出了個響噹噹的名聲,使得天官諸神到以後的各路妖魔都不能不怕他幾分。總之,在鬧京都這樣的行動中,博取個好漢的名頭乃是第一要緊的。而既是好漢,也就不能被人看不起。《宋四公大鬧禁魂張》中,官府出榜緝拿趙正、宋四公等人,由於失主禁魂張的吝嗇,只懸賞宋四公五百錢。趙正覺得要價太低,竟憤憤不平,這才決定大鬧一場。小說中這樣寫道:

那時府前看榜的人山人海,宋四公也看了榜,去尋趙正來商議。趙正道:「可奈王遵、馬翰,日前無怨,定要加添賞錢,緝獲我們;又可奈張員外慳吝,別的都出一千貫,偏你只出五百貫,把我們看得恁賤!我們如何去蒿惱他一番,才出得氣。」

而《西遊記》寫到孫悟空從天官打回花果山時:

一群猴都來叩頭,迎接進洞天深處,請猴王高登寶位,一壁廂辦酒接風。都道:「恭喜大王,上界去十數年,想必得意榮歸也?」……「請問大王,官居何職?」猴王搖手道:「不好說!不好說!活活的羞殺人!那玉帝不會用人,他見老孫這般模樣,封我做個甚麼『弼馬溫』,原來是與他養馬,未入流品之類,我初到任時不知,只在御馬監中頑耍。及今日問我同寮,始知是這等卑賤。老孫心中大惱,推倒席面,不受官銜,因此走下來了。」

這樣一些心理活動為我們解釋大鬧天官的根本動機提供了現實依據。

其次,趙正的大鬧開封府,主要是憑藉著騙與偷的手段;白玉堂鬧東京,則主要是靠了他的功夫和武力。前者是市井神偷,後者則更多一些江湖好漢的習氣。而這二者便都集中在孫悟空一人身上,這在《大唐三藏取經詩話》中就已經是如此了。在大鬧天宮這場戲中,功夫和武力是他的後盾,而大顯身手的是神偷的伎倆和靈巧變化的手段。這些手段和方式上的特點顯然也就可以從市井神偷、江胡好漢大鬧京都的行為中得到說明。

「宋四公大鬧禁魂張」

馮夢龍編《古今小說》所附版畫

日本內閣文庫藏明刊本

其三,孫悟空大鬧天宮,是單槍匹馬的單幹戶,而僅僅將這一點理解成為神話的誇張,是不夠的。趙正和白玉堂都並非神話人物,卻也是憑藉著一兩個人的力量大鬧京都的。這就是一個切實的印證。過去有人曾把它與農民起義相提並論,混為一談,豈不是未免相去太遠了嗎?

通過上面這些比較,可見孫悟空的大鬧天官,從手段、方式到目的和結果,都與趙正激惱京師及白玉堂鬧東京十分近似。這就說明這樣一個大鬧天宮的形象原是以市民心目中的英雄好漢為生活依據的。將孫悟空還原到民間傳奇中來,便是與市井神偷和江湖好漢有著更多的相似之處。

二

為了從具體的細節上確認這一點,我們不妨再將孫悟空的形象同《二刻拍案驚奇》里《神偷寄興一枝梅》中的神偷懶龍的形象做一具體的比較。孫悟空本是想像中的人物,懶龍則出現在寫實的小說中,二者之間並不相干。而在這種情形下,孫悟空與懶龍在形象細節上的大量相似之處便具有更為普遍的意義和更為充分的說服力,因為它揭示出小說的共同的生活基礎。

《西遊記》中描寫孫悟空,儘管有著一身武藝,卻並非身高馬大,膀闊腰圓,而是乾癟瘦小,一副瘦猴的模樣。所以,西行途中妖怪首次與他交手,都不曾把他放在眼裡,小說寫黃風怪出來應戰:

(他)厲聲高叫道:「那個是孫行者?」這行者腳躧著虎怪的皮囊,手執著如意的鐵棒,答道:「你孫外公在此,送出我師父來。」那怪仔細觀看,見行者身軀鄙猥,面容羸瘦,不滿四尺。笑道:「可憐!可憐!我只道是怎麼樣扳翻不倒的好漢,原來是這般一個骷髏的病鬼。」

小說第三十一回寫到孫悟空見到黃袍怪搶來的公主,說要拿住黃袍怪,替她另覓佳偶,那公主也表示不信,說:

「和尚啊,你莫要尋死。昨日你兩個師弟,那樣好漢,也不曾打得過我黃袍郎。你這般一個筋多骨少的瘦鬼,一似個螃蟹模樣,骨頭都長在外面,有甚本事,你敢說拿妖魔之話?」行者笑道:「你原來沒眼色,認不得人。俗語云:『尿泡雖大無斤兩,秤砣雖小壓千斤。』他們相貌,空大無用:走路抗風,穿衣費布,種火心空,頂門腰軟,吃食無功。咱老孫小自小,筋節。」

而《神偷寄興一枝梅》中所寫的神偷懶龍在這一點上正與他相似。小說中說他「身材小巧,膽氣壯猛,心機靈變,度量慨慷」。「柔若無骨,輕若御風」。又說他「玳瑁梁間,鴛鴦樓下,繡屏之內,畫閣之中,縮做刺蝟一團,沒一處不是他睡場」。而孫悟空不是也曾經變成二寸長的小人睡在樹上嗎?

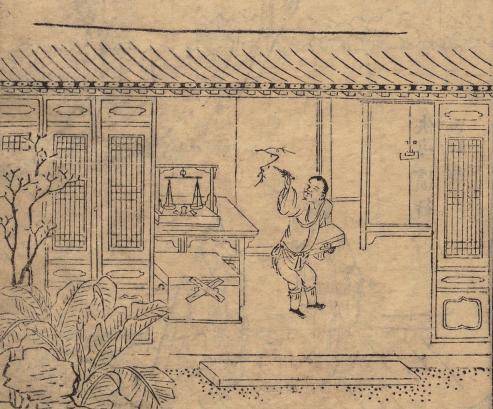

「神偷寄興一枝梅」

凌濛初《二刻拍案驚奇》所附版畫

明崇禎五年尚友堂刊本

《神偷寄興一枝梅》中又記了懶龍的兩位同行,一位是蘆茄茄,「骨瘦如青蘆枝,探丸白於最勝」。一位是刺毛鷹,「見人輒隱伏,形如蠆范,能宿梁壁上」,可見這身材瘦小靈巧又正是他們的長處,懶龍和孫悟空因此都可以幾天不吃不睡,懶龍「夜間可以連宵不睡,日間可以連睡幾日,不茶不飯,象陳摶一般。有時放量一吃,酒數斗,飯數升,不夠一飽;有時不吃起來,但動幾日不餓」。小說又寫到懶龍變化不測的手段:「隨機應變,看景生情。撮口則為雞犬狸鼠之聲,拍手則作簫鼓弦索之弄。飲啄有方,律呂相應。無弗酷肖,可使亂真。」又說他「鞋底中用稻草灰作襯,走步絕無聲響。與人相撲,掉臂往來,倏忽如風」。

讀過《西遊記》的讀者,都不難發現這些描寫基本上適用於孫悟空的形象。孫悟空曾經使用過隱身術,後來更多的變成蒼蠅、蛾子,往來倏忽,難以覺察,也是極盡敏捷變化之妙。而追本尋源,豈不正與懶龍同類?孫悟空的七十二般變化,儘管加進了神化的色彩,實際上卻也多是從市井神偷一類的以假亂真的手段演化而成的。

這類描寫在「三言」「二拍」中屢見不鮮,比如在《宋四公大鬧禁魂張》中,趙正就曾化裝成賣唱的女子,甚至騙過了他的師父宋四公。而神偷懶龍也曾在南京街上扮過賣卦的盲人,後來又扮作張指揮,騙走了他的紅嘴綠鸚哥。小說中是這樣描寫的:

懶龍走在指揮書房屋脊上,挖開椽子,溜將下來。只見衣架上有一件沉香潞綢披風,几上有一頂華陽巾,壁上掛一盞小行燈,上寫著「蘇州衛堂」四字。懶龍心思有計,登時把衣巾來穿戴了,袖中拿出火種,吹起燭煤,點了行燈,提在手裡,裝著老張指揮,聲音步履,儀容氣度,無一不像。走到中堂壁門邊,把門騞然開了。遠遠放下行燈,踱出廊檐下來。此時月色朦朧,天光昏慘,兩個軍人大盹小盹,方在睏倦之際。懶龍輕輕剔他一下道:「天色漸明,不必守了,出去罷。」一頭說,一頭伸手去提了鸚哥鎖鐙,望中門裡面搖擺了進去。

懶龍與張指揮僅一面之交,竟裝扮得如此惟妙惟肖,已近似於孫悟空的變化不測和以假亂真了。孫悟空變作金池長老,趕赴黑風怪的「佛衣會」,也是憑著記憶裝扮的。所謂「老孫還記得他的模樣,等我就變做那和尚,往他洞裡走走。好大聖,念動咒語,迎著風一變,果然就象那老和尚一般」。

這裡惟一的不同,就是孫悟空會念咒語,多了一些神異成分,然而變化的技巧卻也並不因此就十全十美了。例如孫悟空能夠變作金角大仙和銀角大仙的母親,固然已是技高一籌,可是也並非沒有破綻,至少他的猴尾巴就沒能瞞過豬八戒的眼睛,而他笑的時候,也往往不免要現出本來的嘴臉。可見,儘管孫悟空是一個神化過的人物,可是他化裝變化的手段實與懶龍屬於同一路數而並沒有脫離開這個生活中的原型。

當然,靈巧變化主要還是為著偷盜與行騙的方便,懶龍因此主要是以神偷的手段而聞名的,而在這一點上,孫悟空也正是有過之而無不及的。《西遊記》第五十一回,寫到孫悟空和哪吒太子等一同對付獨角兕大王,無奈魔王有一圈子,只往上一拋,便能將人連同兵器一同收進去。

行者道:「魔王好治,只是圈子難降。」火德與水伯道:「若還取勝,除非得了他那寶貝,然後可擒。」行者道:「他那寶貝如何可得?只除是偷去來。」鄧、張二公笑道:「若要行偷禮,除大聖再無能者。想當年大鬧天宮時,偷御酒,偷蟠桃,偷龍肝、鳳髓及老君之丹,那是何等手段!今日正該拿此處用也。」

孫悟空當年大鬧天宮時,即是以善偷出名的。此後,經火焰山,騙去芭蕉扇;到五莊觀,偷吃人參果;遇金角大仙和銀角大仙,又連偷帶騙,弄走了他的五件寶貝。《西遊記》第二十四回寫孫悟空在五莊觀偷打人參果,不曾想那果子掉下樹來,便寂然不見了。他於是念動咒語,喚出了花園土地神,訓斥他說:

第二十四回「五莊觀行者竊人參」

水島爾保布繪圖《繪本西遊記》

1950年

「你不知老孫是蓋天下有名的賊頭。我當年偷蟠桃、盜御酒、竊靈丹,也不曾有人敢與我分用:怎麼今日偷他一個果子,你就抽了我的頭分去了!這果子是樹上結的,空中過鳥也該有分,老孫就吃他一個,有何大害?怎麼剛打下來,你就撈了去?」

這一段夫子自道,其實就正是地地道道的市井神偷的語吻。所以等到了祭賽國的金光寺,豬八戒索性就對主人誇口說他師兄乃是個「開鎖的積年」。在別人的心目中,孫悟空早已是一個積年的慣偷了。東方朔在帝君處與孫悟空相遇,直以「老賊」相喚:「老賊,你來這裡怎的?我師父沒有仙丹你偷吃。」這裡提起孫悟空偷吃仙丹的事情,太上老君自是記憶猶新,所以他「見行者來時,即吩咐看丹的童兒:『各要仔細,偷丹的賦又來也。』」而當孫悟空求借「九轉還魂丹」遭到拒絕轉身要走時:

老君忽的尋思道:這猴子憊懶哩,說去就去,只怕溜進來就偷。即令仙童叫回夾道:「你這猴子,手腳不穩,我把這『還魂丹』送你一丸罷。』行者道:「老官兒,既然曉得老孫的手段,快把金丹拿出來,與我四六分分,還是你的造化哩;不然,就送你個『皮笊籬——一撈個罄盡』。」那老祖取過葫蘆來,倒吊過底子,傾出一粒金丹,遞與行者道:「止有此了。拿去,拿去!送你這一粒,醫活那皇帝,只算你的功果罷。」行者接了道:「且休忙,等我嘗嘗看,只怕是假的,莫被他哄了。」撲的住口裡一丟,慌得那老祖上前扯住,一把揪著頂瓜皮,揝著拳頭,罵道:「這潑猴子若要咽下去,就直打殺了!」行者笑道:「嘴臉!小家子樣!那個吃你的哩!能值幾個錢!虛多實少的。在這裡不是?」原來那猴子頰下有嗉袋兒。他把那金丹噙在嗉袋裡,被老祖捻著道:「去罷!去罷!再休來此纏繞!」

第三十九回「一粒丹砂天上得」

《李卓吾先生批評西遊記》所附版畫

明刊本

可見孫悟空的偷盜手段之高,不僅遠近聞名,而且令人生畏。連太上老君也不敢不送他一丸仙丹,以求息事寧人。而同樣的事情也發生在《神偷寄興一枝梅》中,神偷懶龍潛入無錫的官舍,盜走金銀,也照例在牆上留下一枝梅的標記。小說接下來是這樣寫的:

眾應捕見了壁上之畫,吃驚道:「復官人,這賊小的們曉得了,卻是拿不得的。此乃蘇州城中神偷,名曰懶龍,身到之處,必寫一枝梅在失主家為記號。其人非比等閒手段,出有入無,更兼義氣過人,死黨極多。尋他要緊,怕生出別事來。失去金銀還是小事,不如放舍罷了。不可輕易惹他。」

這人間的懶龍原來也同樣是不好惹的。

不僅如此,孫悟空的行騙偷盜,甚至連細節上都與懶龍相似。《西遊記》第八十四回,記唐僧一行到了滅法國,想扮成俗人混進城去。於是,孫悟空就變成蛾兒,飛進一家客店,打算偷些衣服頭巾之類,這時主人已經睡去了,孫悟空在暗處靜候機會:

那王小二有個婆子,帶了兩個孩子,哇哇聒噪,急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣,補補納納,也不見睡。行者暗想道:「若等這婆子睡了下手,卻不誤了師父?」又恐更深,城門閉了,他就忍不住,飛下去,望燈上一撲。真是「捨身投火焰,焦額探殘生」。那盞燈早已息了。他又搖身一變,變作個老鼠,嘰嘰哇哇地叫了兩聲,跳下來,拿著衣服、頭巾,往外就走,那婆子慌慌張張的道:「老頭子!不好了!夜耗子成精也!」

孫悟空這裡為著是偷衣服,先把燈撲滅,以製造混亂,接著又學老鼠叫,以攪亂視聽。《神偷寄興一枝梅》中也有這樣一段類似的描寫,真是無獨有偶。那懶龍:

曾有一日走到人家,見衣櫥開著,急向裡頭藏身,要取櫥中衣服。不匡這家子臨上床時,將衣櫥關好,上了大鎖,竟把懶龍鎖在櫥內了。懶龍出來不得,心生一計,把櫥內衣飾緊纏在身,又另包下一大包,俱挨著櫥門。口裡就做老鼠咬衣裳之聲。主人聽得,叫起老嫗來道:「為何把老鼠關在櫥內了,可不咬壞了衣服?快開了櫥,趕了出來。」老嫗取火開櫥。才開得門,那挨著門口包兒先滾了下地。說時遲,那時快,懶龍就這包滾下來頭裡,一同滾將出來,就勢撲滅了老嫗手中之火。老嫗吃驚,大叫一聲。懶龍恐怕人起難脫,急取了那個包,隨將老嫗要處一撥,撲的跌倒在地,望外便走。

這裡的學老鼠叫,撲滅燈火,趁著亂偷走衣服……不簡直如出一轍嗎?

孫悟空的行騙偷盜,常隨身攜帶瞌睡蟲,大鬧天宮時,正是用了瞌睡蟲,弄翻了造酒的仙官,盤槽的力士,運水的道人和燒火的童子,才偷吃了百味珍饈和佳肴異果。後來在五莊觀,弄倒仙樹後,落荒而走時,也是如法炮製。

第二十四回「五莊觀行者竊人參」

《李卓吾先生批評西遊記》所附版畫

明刊本

行者復進去,來到那童兒睡的房門外。他腰裡有帶的瞌睡蟲兒,原來在東天門與增長天王猜枚耍子贏的。他摸出兩個來,瞞窗眼兒彈將進去,徑奔到那童子臉上,鼾鼾沉睡,再莫得醒。

這所謂瞌睡蟲,只是取一個比喻的意思,其實也並不那麼神秘,不過就是市民小說中常見的薰香和蒙汗藥之類。《宋四公大鬧禁魂張》中的宋四公夜裡摸進禁魂張員外院內,盜走黃金,便是用了薰香:

(宋四公)又行過去,只聽得人喝么么六六,約莫也有五六人在那裡擲骰。宋四公懷中取出一個小罐兒,安些個作怪的藥在中面,把塊撇火石,取些火燒著,噴鼻馨香。那五個人聞得道:「好香!員外日早晚兀自燒香。」只管聞來聞去,只見腳在下頭在上,一個倒了,又一個倒。看見那五個男女,聞那香,一霎間都擺番了。宋四公走到五人面前,見有半掇兒吃剩的酒,也有果菜之類,被宋四公把來吃了。只見五個人眼睜睜的,只是則聲不得。

這煙香聞著便倒,其功效絕不在瞌睡蟲之下。而宋四公本人也曾不小心吃了徒弟趙正下的蒙汗藥。他「放細軟包兒在面前,解開熬肉里兒,擘開一個蒸餅,把四五塊肥底熬肉多蘸些椒鹽,卷作一卷,嚼得兩口,只見天在下,地在上,就那裡倒了。宋四公只見一個丞局打扮的人,就面前把了細軟包兒去。宋四公眼睜睜地見他把去,叫又不得,趕又不得,只得由他」。

這裡我們也許自然會想到《水滸傳》中「吳用智取生辰綱」的類似的描寫,楊志喝下了藥酒,「口裡只是叫苦,軟了身體,掙扎不起。十五人跟睜睜地看著那七個人都把這金寶裝了去,只是起不來,掙不動,說不的」。

而《西遊記》中,七仙女受了孫悟空的定身法,也是「一個個睖睖睜睜,白著眼,都站在桃樹之下」,一周天才醒解回來。此外,像鐵鋸、鋼銼之類,本也是市井神偷穿牆打洞的常用工具,趙正便是隨身帶著小鋸,「鋸將兩條窗柵下來」,才鑽進屋子,偷走了他師父的包兒。而孫悟空的如意金箍棒也常常是變化成鋼銼鋼鑽,幫助他脫身的。例如,孫悟空被金角大仙和銀角大仙綁在柱子上時,就偷偷地「順出棒來,吹口仙氣,叫『變!』即變做一個純鋼的銼兒,扳過那頸項的圈子,三五銼,銼做兩段,撥開銼口,脫將出來」。孫悟空在小西天,被黃眉怪裝在金鐃內,「急得他使鐵棒亂打,莫想動得分毫」。最後是在亢金龍的配合下,「將金箍棒變作一把鋼鑽兒」,鑽了一個孔穴,才得以脫身。孫悟空既會隱身術,又有奇妙的法術,比如他在五莊觀,「把金箍棒捻在手中,使一個『解鎖法』,往門上一指,只聽得突蹡的一聲響,幾層門雙鐄俱落,唿喇的開了門扇」。用孫悟空自己的話說:「這個門兒,有甚稀罕!就是南天門,指一指出開了。」孫悟空既有這樣一些超凡的手段,在許多困難的場合下也就不一定非要藉助於鋼銼鋼鑽一類的工具了。而這些工具卻正是一些有意義的標誌,透露出市井神偷的家常手段。

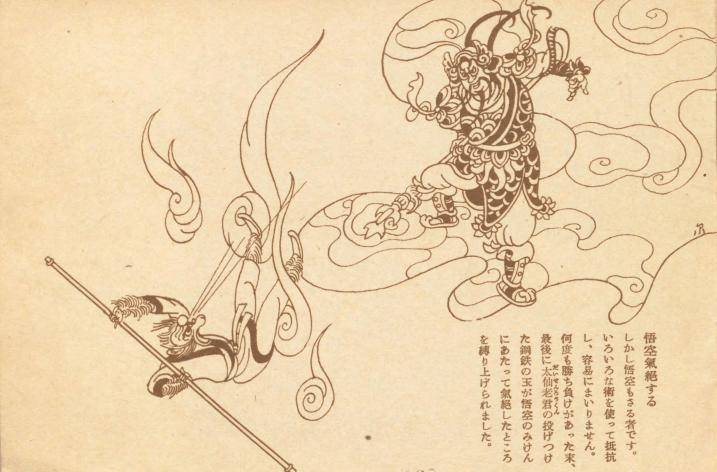

第三十三回「外道迷真性 元神助本心」

水島爾保布繪圖《繪本西遊記》

1950年

這些細枝末節上的相似,具體地告訴了我們孫悟空的性格形象是從市民生活的經驗中創造出來的。這絕不是一種偶然的巧合,而具有廣泛的普遍性。尤其是在應付某些同樣的困難與危險時,孫悟空常常表現出與懶龍完全相同的行為方式。懶龍為著警告那位對他窮究不已的無錫知縣,夜間摸進縣令衙中,將小孺人頭上的青絲髻輕輕剪下,塞在印箱內,又在壁上畫下一枝梅,然後輕身而去。次日,知縣見狀:

嚇得目睜口呆道:「元來又是前番這人!見我追得急了,他弄這神通出來,報信與我。剪去頭髮,分明說可以割得頭去;放在印箱裡,分明說可以盜得印去。這賊直如此利害!前日應捕們勸我不要惹他,元來果是這等。若不住手,必遭大害。金子是小事,拼得再做幾個富戶不著,便好補填了。不要追究的是。」

而孫悟空偷得衣服,混進滅法國以後也正做了同樣的一件事情。那滅法國的國王發誓要殺一萬個和尚,唬得唐僧一行只得扮作俗人,睡在一家客店的大柜子里,可是不曾想半夜裡柜子被強盜盜去,又被官軍奪下,準備送將官府處置。這時睡在柜子里的孫悟空使了個手段,鑽出柜子,連夜混進官府,將所有的宮女太監,連同著皇后和國王一併都剃作了和尚模樣,於是,滅法國一夜之間變成了和尚國。次日清晨:

那國王急睜眼,見皇后的頭光,他連忙爬起來道:「梓童,你如何這等?」皇后道:「主公亦如此也。」那皇帝摸摸頭,唬得三尺呻咋,七魄飛空,道:「朕當怎的來耶!」正慌忙處,只見那六院嬪妃,宮娥彩女,大小太監,皆光著頭跪下道:「主公,我們做了和尚耶!」國王見了,眼中流淚道:「想是寡人殺害和尚……」

這二者之間的相似,正是如出一轍了。更有意思的是孫悟空從柜子中逃出,夜間將事情安排停當,又回到櫃中,只等天亮會見國王,這一系列情節,又與《神偷寄興一枝梅》入話中那位名叫「我來了」的神偷的行徑相仿佛。「我來了」被拿在獄中,聽候處置時,收買了獄卒,只說自己是被錯拿的,要求夜間回家去看看。經得同意後,「不由獄門,竟在屋檐上跳了去,屋瓦無聲,早已不見」。而孫悟空則是在柜子中「順出棒來,吹口仙氣,叫『變!』即變做三尖頭的鑽兒,挨櫃腳兩三鑽,鑽了一個眼子,收了鑽,搖身一變,變做個螻蟻兒,爬將出來」。雖然多有神異色彩,而其實不過就是「我來了」越獄出走的行徑罷了。「我來了」夜間在外的兩個時辰,四處作案,並塗寫「我來了」的字樣,造成自己被錯拿的假象,然後又回到獄中,謝了獄卒,說:「小人就要別了哥哥,當官出監去了。」於是,坐等天亮開釋。輕而易舉地化險為夷。而孫悟空回到櫃內,一覺醒來,也是笑著安慰唐僧說:「莫嚷!我已打點停當了,開櫃時,他(國王)就拜我們為師哩。」則逢凶化吉,自是不在話下了。

在《宋四公大鬧禁魂張》和《神偷寄興一枝梅》中,趙正和懶龍一類的市井神偷,雖然也多富於傳奇色彩,卻是直接得自於市井生活的,並且代表著市民心目中的英雄好漢的形象。而孫悟空的偷與騙的本事,靈巧善變的手段,乃至形象和語言上,也都往往帶著市井江湖的鮮明特點,《西遊記》中的有關描寫,因此在細節上都可以從上述這些小說中得到印證。這就具體地說明了孫悟空的形象也正是產生在市民生活的基礎之上,並且是以市民心目中英雄好漢的形象為原型的。

三

《西遊記》既是以西天取經為主要內容的,大鬧天宮的故事情節本不過是全書的一個序幕和前奏曲,它被安排在前七回,乃是為孫悟空提供了一個精彩的出場和出色的亮相。這隻要同《大唐三藏取經詩話》和楊景賢的《西遊記雜劇》相比一下就可以明白。顯然,《西遊記》的這種安排是為了將孫悟空推到一個突出的位置上而成為無可爭辯的主角。在《取經詩話》中,唐僧還是一個傳統的主角,至少是與猴行者不相上下的。因此,猴行者當年偷吃王母仙桃的舊事僅僅只是在兩人的對話中插敘到:

登途行數百里,法師嗟嘆。猴行者曰:「我師且行,前去五十里地,乃是西王母池。」法師曰:「汝曾到否?」行者曰:「我八百歲時,到此中偷桃吃了。至今二萬七千歲,不曾來也。」法師曰:「願今日蟠桃結實,可偷三五個吃。」猴行者曰:「我因八百歲時,偷吃十顆,被王母捉下,左肋判八百,右肋判三千鐵棒,配在花果山紫雲洞,至今肋下尚痛,我令定是不敢偷吃也。」

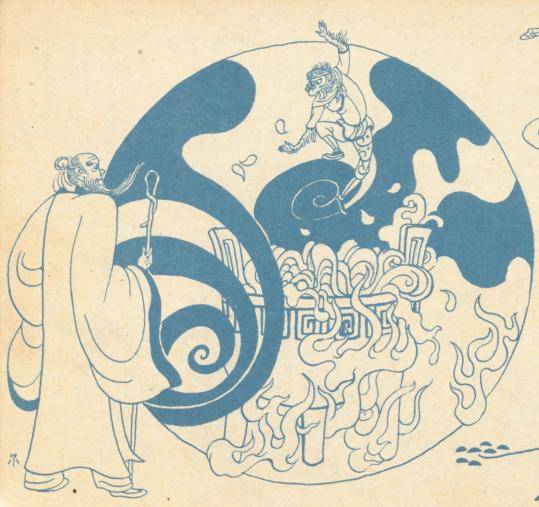

西王母

彩繪本《蟠桃八仙會》絹

1907年

這偷吃西王母仙桃的情節其實正是《西遊記》中孫悟空大鬧天宮,攪亂西王母蟠桃會的原型。然而在這裡卻只是三言兩語,一筆帶過,並沒有加以展開。到了楊景賢的《西遊記雜劇》中,大鬧天宮儘管得到了正面的表現,但是全劇共有二十四出,孫悟空卻是到第九齣方才出場,前面的篇幅都用來表述唐僧的身世和奉詔取經的前後過程,可見在取經故事的舊有結構中,唐僧原占有一個最突出的位置。

在傳說演變中,孫悟空雖然在實際上逐漸有了出色的表現,卻仍然不免因為這既成的故事結構而受到相當的局限。直到《西遊記》才真正徹底改變了這樣一個傳統的格局,擴展和豐富了大鬧天宮的故事情節,並且將它突出地擺在全書的開始部分,這樣便在結構上顛倒了《取經詩話》及《西遊記雜劇》中原來有關唐僧和孫悟空的兩部分內容,而開門見山地寫到了孫悟空奇異的身世和大鬧天宮的壯舉。

這情形正如同《水滸傳》的前半部中,闖蕩江湖的英雄好漢依次出場,都分別有一個有聲有色的亮相。魯智深三拳打死鎮關西,武松徒手打死景陽岡上的老虎,他們一出場便不同凡響,引人入勝,而他們此後在江湖上的生涯也因此受益無窮。孫悟空大鬧天宮的轟轟烈烈的出場也正是給了他全面表現和充分施展的機會,從一開始就為孫悟空樹立起一個英雄好漢的形象。這便是《西遊記》總體構思上的新的考慮與安排。

正如上文指出的那樣,在大鬧天宮這一故事情節中,偷盜是一個重要的環節與手段,並由此而派生出種種的場面與細節描寫。

在《取經詩話》中甚至連唐僧也積極地慫恿偷盜行為。這些同宋四公與趙正,侯興師徒大鬧東京的以偷為主是完全相同的。當然在大鬧天宮的一場戲中,除去能偷善變的本事,孫悟空還顯示出了非凡的武功。正像神偷懶龍也擅長於「與人相撲,掉臂往來,倏忽如風」,他的同行蘆茄茄「探丸白打最勝」,市井神偷原也離不開這樣一些武功作為後盾。而白玉堂的夜鬧開封府,與南俠比武,自然更是以武功取勝的。

這些都正是他們闖蕩江湖的資本,英雄好漢的本色。而孫悟空的那根如意金箍棒在這方面就更是八面威風。《西遊記》第三回寫孫悟空到龍宮取得那塊一萬三千五百斤的神鐵,唬得東海龍王只得對他百依百順。其他三位龍王本要點兵拿住孫悟空,老龍道:「莫說拿!莫說拿!那塊鐵,挽著些兒就死,磕著些兒就亡;挨挨兒皮破,擦擦兒筋傷。」單憑著它的分量就足以產生巨大的威懾力。所以孫悟空又憑藉它擾亂了冥府,抵抗過十萬天兵天將,完成了一個英雄好漢的登場亮相。

後來在獅駝洞,孫悟空裝扮成巡山的小妖,只提到孫悟空正在磨他的金箍棒,便已嚇跑了滿山的妖怪。平頂山的銀角大王從遠處看見孫悟空手執金箍棒走在唐僧的身邊,也不禁說道:「『孫行者神通廣大,那唐僧吃他不成。』眾怪道:『大王,你沒手段,等我們著幾個去報大大王,教點起本洞大小兵來,擺開陣勢,合力齊心,怕他走了那裡去?』二魔道:『你們不曾見他那條鐵棒,有萬夫不當之勇,我洞中不過四五百兵,怎禁得他那一棒?』」正像孫悟空自己所說的那樣:「不是老孫海口,只這條棒子,揝在手裡,就是塌下天來,也撐得住!」(見第六十七回)這就是孫悟空的力量所在,而他也正是因此而有了壓倒所有對手的一往無前的氣概和無所畏懼的精神。孫悟空所以永遠是樂觀的,充滿自信的。

他不僅有金箍棒,可以縱橫馳騁,叱吒風雲,而且還有一副銅頭鐵額,金剛之軀,能夠經受住最嚴峻的痛苦與考驗,這就使得他在任何場合都不曾被打垮,被征服。大鬧天宮時,孫悟空就領教過嚴厲的懲罰,但是,「刀砍斧剁,槍刺劍刳,莫想傷及其身」。「放火煨燒,亦不能燒著」,「以雷屑釘打,越發不能傷損一毫」。老君的煉丹爐,不僅沒有將他化為灰燼,反而是煉就了他的一雙「火眼金睛」。看來西行途中在車遲國與羊力大仙賭下油鍋洗澡,在平頂山被裝進寶葫蘆,在獅駝洞又給密封在陰陽二氣瓶中,都有如八卦爐的重演,考驗著孫悟空的英雄品格。

第四十五回「車遲國猴王顯法」

水島爾保布繪圖《繪本西遊記》

1950年

因此大鬧天宮正是第一次為孫悟空提供了這樣一個全面展示其英雄品格的機會,成為西行故事的精彩的序曲。而這也便是它的意義所在了。至於大鬧天宮的情節,就是在《西遊記》中也不只見於孫悟空一人,《西遊記》第七十四回,寫孫悟空裝扮成總鑽風,在與小鑽風的對話中,也曾引出獅子精當年大鬧天宮的舊事:

行者道:「你既是真的,大王有甚本事,你可曉得?」小鑽風道:「我曉得。」行者道:「你曉得,快說來我聽。如若說得合著我,便是真的;若說差了一些兒,便是假的。我定拿去見大王處治。」那小鑽風見他坐在高處,弄獐弄智,呼呼喝喝的,沒奈何,只得實說道:「我大王神通廣大,本事高強,一口曾吞了十萬天兵。」行者聞說,吐出一聲道:「你是假的!」小鑽風慌了道:「長官老爺,我是真的,怎麼說是假的?」行者道:「你既是真的,如何胡說?大王身子能有多大,一口都吞了十萬天兵?」小鑽風道:「長官原來不知,我大王會變化:要大能撐天堂,要小就如菜子。因那年王母娘娘設蟠桃大會,邀請諸仙,他不曾具柬來請,我大王意欲爭天,被玉皇差十萬天兵來降我大王;是我大王變化法身,張開大口,似城門一般,用力吞將去,唬得眾天兵不敢交鋒,關了南天門:故此是一口曾吞十萬兵。」行者聞言暗笑道:「若是講手頭之話,老孫也曾干過。」

可見因為不曾吃著蟠桃會而大鬧天宮的原不止孫悟空一人。獅子精乃是文殊的坐騎,又如何可以得到王母娘娘的請柬去參加蟠桃會呢?他卻也是因此而大鬧了一場。類似的傳說或許還有一些。而小鑽風說獅子精「意欲爭天」,豈不正同於孫悟空的亮出「齊天大聖」的旗號嗎?獅子精與孫悟空的大鬧天宮,幾乎是出於同樣的原因,採取了同樣的方式,可想這情節原也常見,而且也往往成為誇口的憑藉。

所以,問題不在於大鬧天宮的行為本身,而在於《西遊記》借著這一故事情節的誇大為孫悟空安排了一個精彩的亮相。獅子精的大鬧天宮之所以沒有引起我們的注意,正如同《取經詩話》中在對話時交代猴行者偷吃王母仙桃的舊事也不曾給我們留下什麼印象。

而在《西遊記》中卻是放手寫來,通過大鬧天宮這一個出場戲,全面展示了孫悟空神偷變化的手段、非凡的武功以及經得起失敗考驗與痛苦折磨的硬骨頭的品格。這便是他此後西天之行的一個憑藉和緣由,也是他好漢生涯的開始。大鬧天宮之後展開的自然也就是作為《西遊記》主幹情節的西天取經的艱難而漫長的歷程。

本文選自林庚先生《西遊記漫話》