今日上午,由國家文物局指導,中國博物館協會、中國文物報社主辦的第二十一屆(2023年度)「全國博物館十大陳列展覽精品」獲獎名單在「5·18國際博物館日」中國主會場(陝西西安)開幕式上公布。

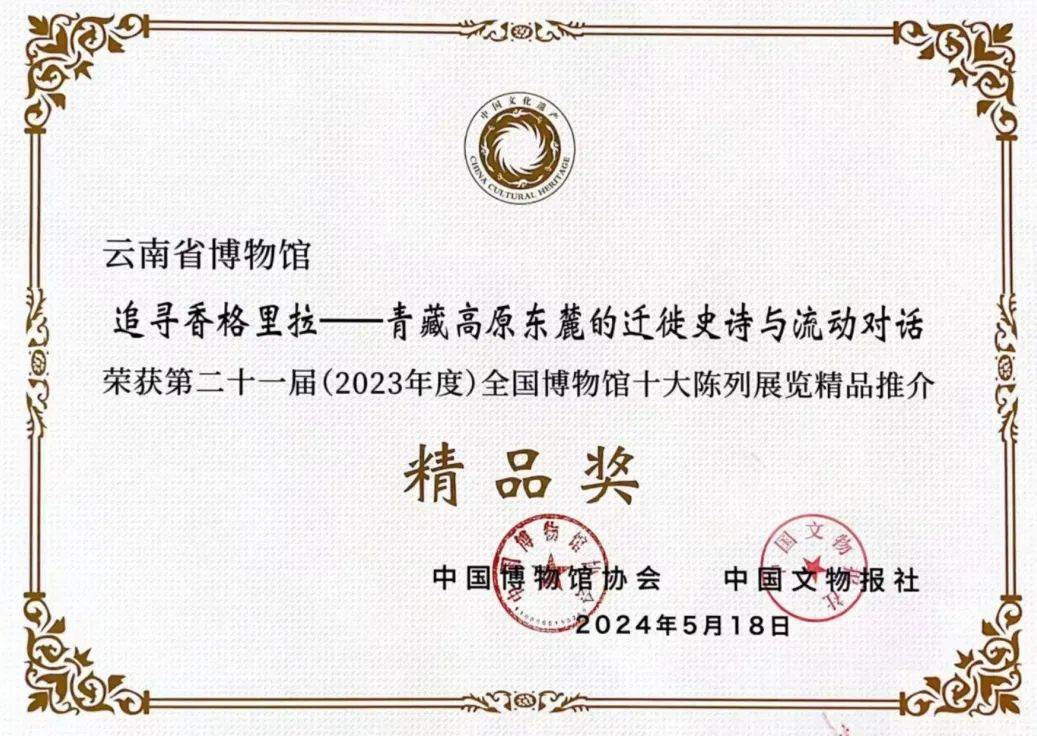

雲南省博物館聯合迪慶藏族自治州博物館主辦的原創展覽《追尋香格里拉——青藏高原東麓的遷徙史詩與流動對話》榮獲第二十一屆(2023年度)全國博物館十大陳列展覽「精品獎」。

01

關於展覽——

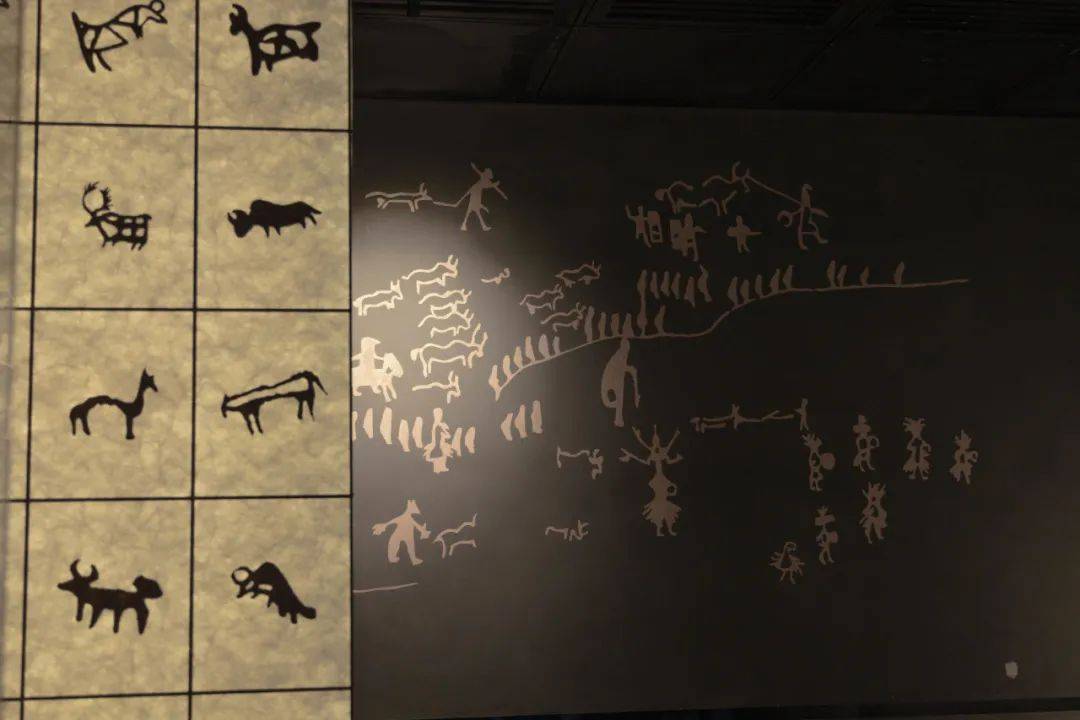

《追尋香格里拉——青藏高原東麓的遷徙史詩與流動對話》聚焦青藏高原東麓,以「遷徙-融合」為主題,以考古學、民族學、歷史學、民間文學作為學科建構基礎,以文物為實物證據,通過四重論證,勾勒出數千年來人群遷徙與流動、交流與融合的圖景。展覽將少數民族史詩、考古學、民族學三條敘事線並置,相互佐證,多角度詮釋展覽主旨;並以「遷徙」為主線,在展覽最後一個部分轉向與當下的聯結,以參與式項目結尾,對話更多人關於故鄉和異鄉的故事。

展覽揭示了青藏高原東麓地區各民族交往交流交融的歷史,印證了生活在該區域的人們「你中有我」「我中有你」的文化復合性特徵,對於鑄牢中華民族共同體意識具有重要意義。

展陳設計上,少數民族史詩的運用是一大亮點,以15段史詩+插畫創作為主要敘事脈絡貫穿展覽,賦予展覽浪漫的文學色彩與趣味性;將不同地區考古出土的同類器物通過時間(縱向)-空間(橫向)相結合進行流線型形排列展示,揭示青藏高原東麓早期的文化傳播;通過比較展示地域文化的異同,揭示各民族間的交往交流交融;嘗試了展覽主題音樂的創作,提升展覽的故事性與沉浸感;引入當代藝術作品拓寬展覽的闡釋與想像空間;數字多媒體作品、主題音樂、食料嗅聞及衣料觸摸等方式提供觀眾視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等多維度體驗。展覽共展出來自16家文物收藏機構藏品共計357件(套),包含重要遺址出土器物、各民族生產生活相關文物、老照片等。同時引入著名當代藝術作品(李煥民版畫作品、丁乙油畫作品),以及各類輔助展品及徵集物件近200餘件。展覽開展以來獲得廣泛好評,120天展期內共接待觀眾58萬人次。

02

展覽背後的故事

這個展覽涉及自新石器時代至今的整個青藏高原東麓,地域範圍廣,時間跨度大,涉及人群及文化複雜多樣。策劃這樣一個展覽,如何克服難點也是一個不斷摸索的過程。

重走遷徙線

追溯先人的腳步

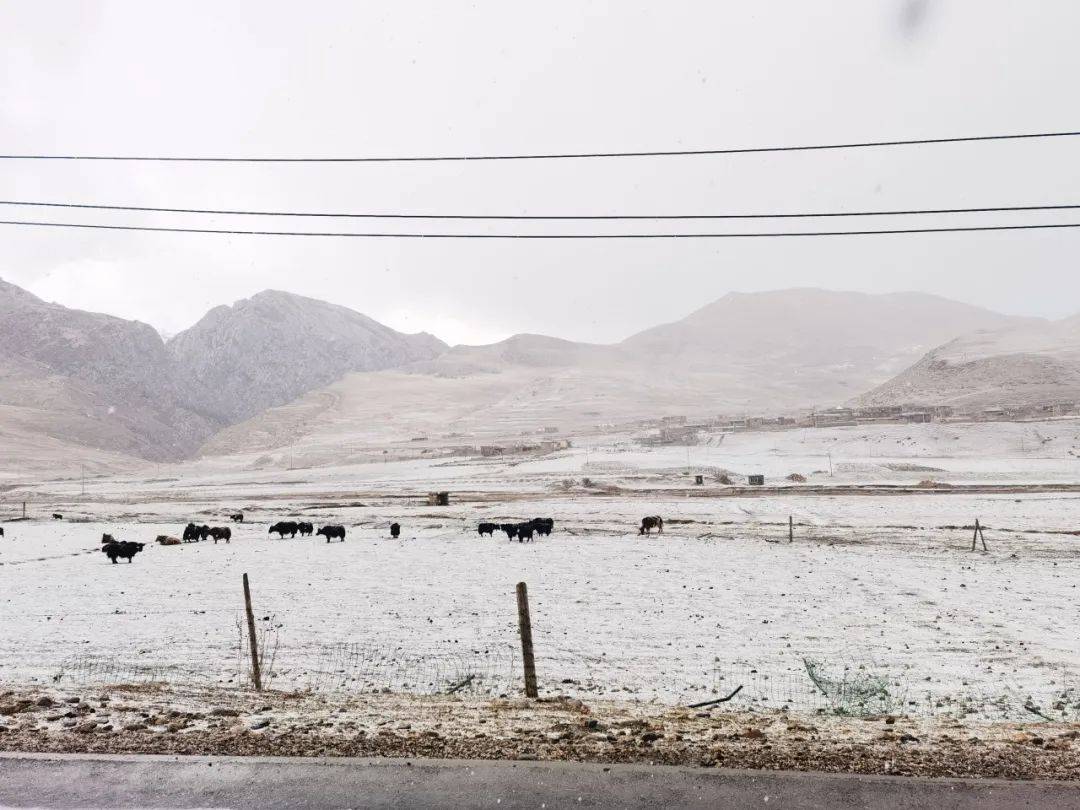

從2023年春天,我們開始了青藏高原東麓大區域的深度考察,希望能沿著先人遷徙的方向部分地「重走遷徙路」,在調研、採集、探尋中走近這片土地上的人們。我們先後到訪青、藏、川、滇四個省區的11個州市的27家文博機構,在與主要文博機構進行文物和學術的專業對接的同時,鑒於當地交通和研究調查的需要,我們沿著江河與公路一路行進,在翻山越嶺中跨橫斷山脈,涉瀾滄之水,來到河湟谷地,駐足卡若等史前遺址,穿行在大渡河、岷江、雅礱江流域走過藏、羌、彝、納西、傈僳等十幾個民族生活的地方。

這樣的「田野調查」,不但給策展階段的資料和文獻研究強強加碼,也讓我們有了身體力行的切實體會,青藏高原東麓是一片什麼樣的土地,遷徙的人們需要克服多少困難才能找尋到一個棲息地?這大概就是很多觀眾提到被展覽觸動的原因之一:從這片土地到展廳,從體驗到表達,從他們、我們到你們,正是這樣的連接促成了展覽最後的樣子和溫度。

多學科支持

海量文獻梳理,三條敘事線並置

針對這類複雜敘事的展覽,單一學科難以提供學術支持。而多學科合作意味著海量的文獻梳理、對策展人員的專業和跨學科視野的較高要求,如何解決多學科成果在展覽中的嵌合也是一大難點。所幸,在長期從事考古工作的劉旭館長帶領和參與下,我們組建了多學科背景的團隊,涵括了考古學、歷史學、民族學、民俗學、美術史等專業。為了打破學科間的壁壘,在文獻梳理研究過程中我們建立了學術討論會機制,定期分享研討不同學科的成果,梳理與展覽主題深度相關的內容,探討不同學術成果在展示中的嵌合與形式轉化。多學科背景的團隊和工作方法為展覽在內容敘事上實現「多重論證」及「三線並置」的創新奠定了紮實的基礎。

時間緊,任務重,經費有限

從開始就在倒計時

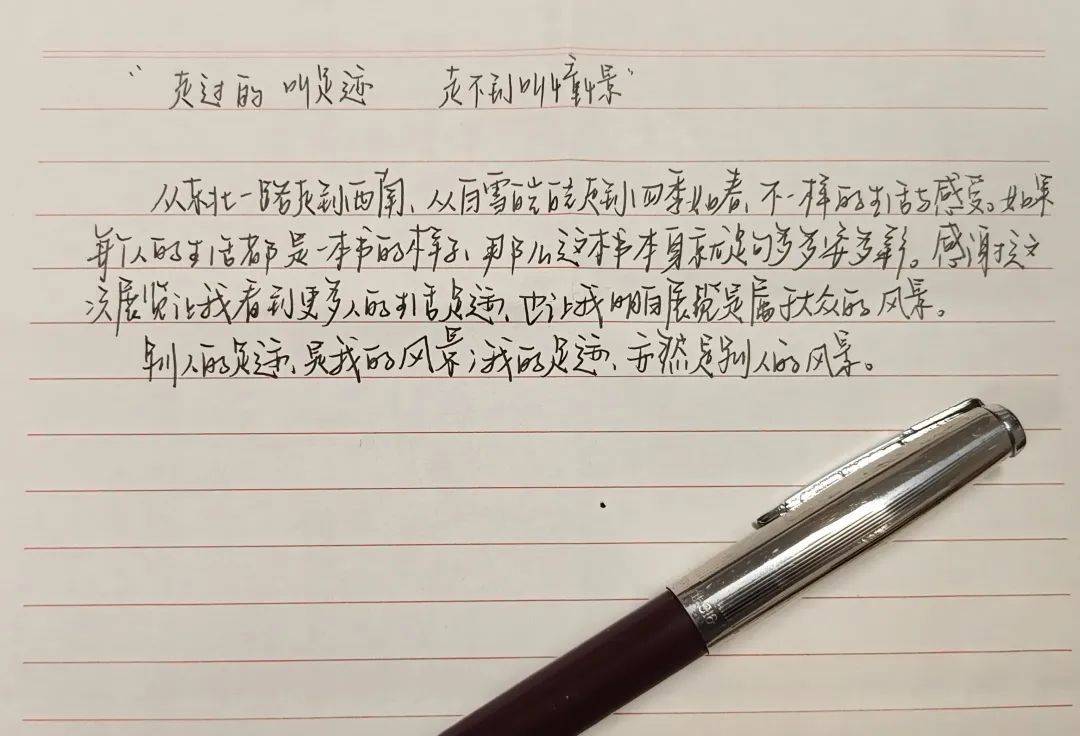

回顧我們從2023年春天赴香格里拉第一趟調研開始,展覽從立項到開展僅10個月,實地調研、文獻梳理、內容策劃、遴選展品、形式設計、施工布展,以及主題音樂創作、藝術品借展、參與式部分持續數月的徵集、訪談、整理、設計……夜以繼日地加班,做不完的事,一個又一個難點正如這個展覽里講述的遷徙的人們,翻過一座又一座山,蹚過一條又一條河,只為追尋前方的香格里拉……這些不僅僅是我們、不僅僅是這一次展覽的感受,相信是所有做展覽的人反覆深刻體會著的痛並快樂。

本次展覽展廳面積1800平方米,展覽設計施工總花費66萬元,每平方米造價僅366元,我們認真實踐了「花小錢,辦大事」。

03

「天下文博是一家」

「天下文博是一家」,這是我們從事博物館工作以來最常聽到且體會最深的一句話,從各地同仁們關於這片土地誠摯的分享、可貴的共鳴,到文獻資料和文物方面不遺餘力地配合與幫助,我們在展覽背後時刻收穫著青藏高原東麓多樣又融合的人文之美,《追尋香格里拉》也因豐富的文物精品與珍貴的情感流動成就精彩。同時,藝術家們也為我們的展覽注入了更多的能量,不論是李煥民、丁乙與我們不謀而合的作品表達,還是作曲家汪海蓓、數媒團隊師生們與我們碰撞出的創作火花,所有人都關切著或出發或回歸的生命個體,動容在這一方山水一方人。

04

觀眾參與和連結

開展第一天,我們在小紅書上看到了第一份觀眾反饋,這位觀眾這樣說道:「遷徙這種現象持續了數千年,各個少數民族在西南這片地域交融……這些都是我們已然聽膩了的主題,可當我們自己成為了遷徙的主人公本身時,我們才真正明白其中的意義。那一瞬間,這個概念活了。」這一刻我們真正體會到,所有的疲憊與付出都是值得的。

展覽持續了4個月,我們收穫了觀眾各類自媒體評價反饋,以及700餘封總數超過六萬字的展廳現場來信,觀眾們說:「沒有一場展覽能讓我如此動容,這場展覽讓我找到了自己的香格里拉」,觀眾們與展覽對話,與自己對話,甚至與展覽中其他的參與者對話,這些來自觀眾的互動,搭建了我們與觀眾的橋樑,實現了展覽與觀眾的連接與共鳴。

容我們在今天的最後,向參與展覽徵集活動的、在展覽現場或線上留下所想所感的、與這個展覽產生連接的、喜愛這個展覽的以及關注展覽的所有觀眾,表示最誠摯的感謝。是與你們的連結,給了這個展覽持續的生命力;也是你們的熱愛與支持,成為雲博持續探索策劃好展覽的最大動力。

圖文供稿:保管部 展覽部 撰稿:策展組

編輯:陳金珊 校對:劉鶴

審核:何衛明 邱瑋 葉之聲