在中國眾多的傳統節日中,中元節以其獨特的文化內涵和豐富的民俗活動而著稱。它通常被定在農曆七月十五日,民間俗稱「七月半」或「鬼節」,但在許多地方,尤其是廣東、廣西一帶,人們往往選擇在七月十四日進行燒紙祭祖的活動。這一現象背後,蘊含著深厚的歷史淵源、宗教信仰與民俗習慣,我們來看一看有道理嗎?

一、七月十四 燒紙祭祖歷史淵源

七月十四,夜色如墨,繁星點點之下,一項古老而莊重的習俗——燒紙祭祖,悄然鋪陳開來,其歷史淵源深邃悠長,是中華文明中道教智慧與民間情感交織的璀璨篇章。此節,俗稱中元節,非單純時日之標記,實乃遠古祖先崇拜與靈魂不滅信仰之集大成者,跨越千年的時光隧道,連接著生者與往生者的情感紐帶。

追溯其源,東漢末年,道教以博大的胸懷吸納了民間信仰的精髓,確立了「三會五臘日」的宗教慶典體系,其中,七月十五日尤為殊勝,被賦予了祭祖超度的神聖使命,這一天,不僅是地官大帝誕辰,亦是天地人三界溝通之橋樑,亡靈得以暫時脫離幽冥束縛,聆聽人間呼喚。

《修行記》中的記載,宛如一幅細膩的水墨畫卷,緩緩展開:「七月中元之夜,地官大帝親臨凡塵,以慧眼審視人間善惡,定其果報。道士們於此刻,誦經祈福,梵音裊裊,不僅為亡魂超度,亦祈求世間和平,善惡有報。而獄中囚徒,亦藉此慈悲之光,心靈得以慰藉,仿佛重獲自由之翼,靈魂在超脫中尋得一絲安寧。」此番描述,不僅深刻描繪了道教在中元節舉行的莊嚴法事,更深刻揭示了人類對於正義與慈悲的永恆追求,以及對生命輪迴、靈魂解脫的深刻思考與敬畏之情。

然而,深究為何部分地域獨鍾於七月十四日這一特定時日進行燒紙祭祖的儀式,其背後隱匿的緣由猶如歷史長河中散落的珍珠,雖未串聯成明確無誤的項鍊,卻各自閃爍著文化的光澤。一種廣為流傳的觀點,宛如晨曦初照時分的薄霧,輕輕籠罩在地方性的民俗習慣與自然環境交織的畫卷上。古時,山川阻隔,道路蜿蜒,信息的傳遞如同山間細流,緩慢而有限,這促使各地人民依據自身環境的獨特性,孕育出別具一格的節日慶典風貌,七月十四祭祖的習俗便是在這樣的土壤中悄然生根。

再者,七月盛夏,驕陽似火,天地間仿佛被一層無形的熱浪所擁抱。人們或許是基於對自然規律的敬畏與順應,認為在如此酷暑難耐之際,提前一日祭祖,不僅能夠避開烈日炙烤下的繁瑣與不適,更是寄託了先人庇佑,期許以此方式驅散夏日裡的邪祟與不祥,讓家族安寧與希望如同清風徐來,拂過心田。這不僅僅是一種儀式上的選擇,更是深植於民間信仰中的智慧與溫情,是對祖先無盡的思念與敬仰,在歲月的長河中緩緩流淌,歷久彌新。

二、 七月十四 燒紙祭祖是民間信仰與習俗

七月十四,一個承載著深厚民間情感與古老信仰的日子,其氛圍在暮色四合時悄然瀰漫。這一天,不僅是陰陽兩界微妙界限模糊的見證,更是人們對先祖無盡思念與敬意的集中表達。民間傳說中,七月如一幅緩緩展開的幽冥畫卷,鬼門關大開,萬籟俱寂之下,是無數孤魂野鬼尋覓人間溫暖的身影。自七月初一那扇無形之門悄然開啟,至七月三十日轟然關閉,這漫長的一個月,成了生者與逝者間特殊交流的時段。

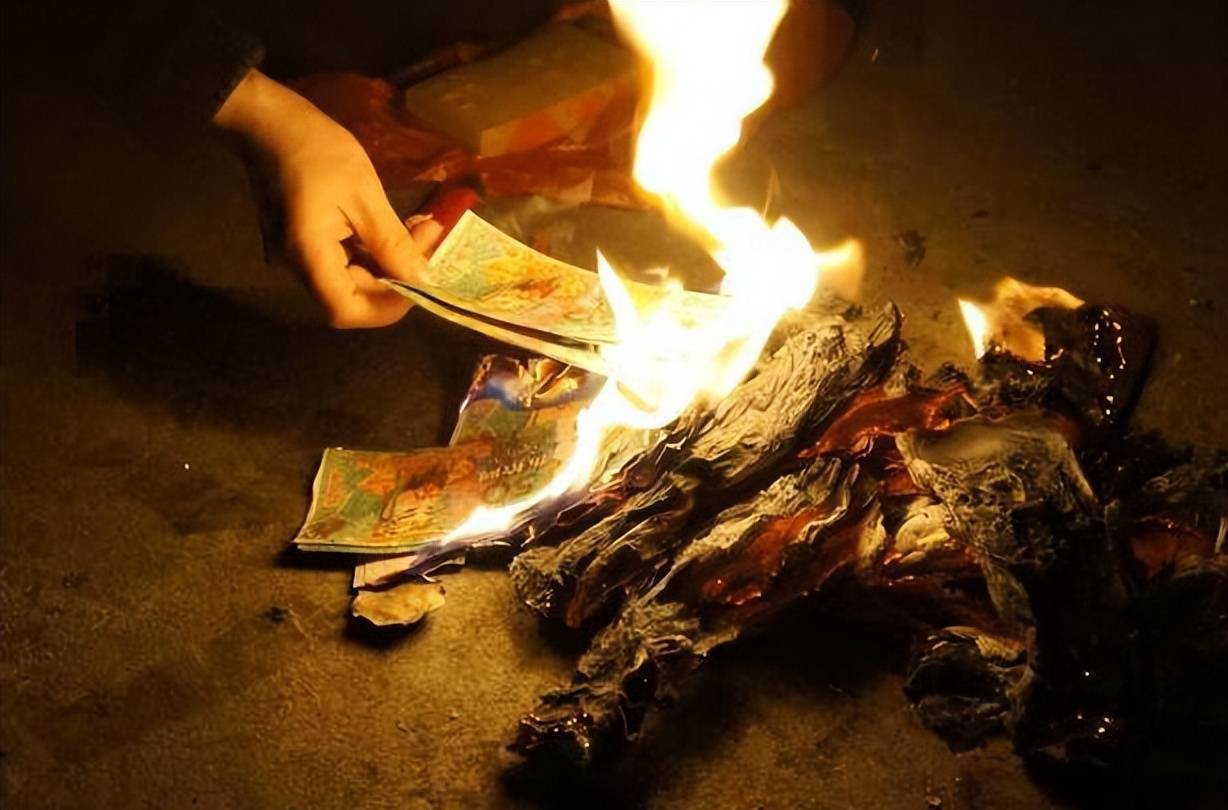

在此期間,各地村落廟宇,燈火通明,香煙繚繞,一場場莊嚴而溫馨的「普渡」儀式輪番上演。僧侶道士們手持經卷,梵音陣陣,為那些徘徊於世的亡靈誦經超度,引領他們走向光明。而家家戶戶,則是以最樸素也最真摯的方式——燒紙錢、衣物,寄託著對先人的深切懷念與美好祈願。火光中跳躍的,不僅是紙錢的灰燼,更是後人心頭那份不滅的親情與牽掛。

七月十四,選定此日燒紙祭祖,仿佛是生者對逝者的一份特別關懷,希望先人能在眾鬼紛擾之前,率先享受到人間的供奉與溫暖,免受漂泊之苦,安享冥界的寧靜。此舉,不僅是對傳統習俗的遵循,更是對家族血脈延續、親情紐帶牢不可破的深刻體現,讓這份跨越生死的愛,在歲月的長河中,熠熠生輝。

此外,燒紙祭祖這一中元節的深邃儀式,其精髓遠遠超越了簡單物質層面的供奉與祭奠,它猶如一條穿越時空的情感紐帶,將生者與逝者的心靈緊密相連。在這一傳統習俗的裊裊煙霧中,不僅蘊含著後輩對先輩無盡的懷念與崇高的敬意,更深刻體現了中華民族對家族根系綿延不絕、血脈相承的執著追求與深刻理解。

火光映照下,每一張被精心準備的紙錢,都仿佛承載著後人的千言萬語,化作縷縷青煙,緩緩升向天際,向遠方的先人訴說著家族的變遷與成長,分享著今日的喜悅與哀愁。人們輕聲細語,念誦著先人的名字,如同穿越時空的對話,讓那份跨越生死的親情與牽掛,在這一刻得到了最真摯的表達與傳遞。

而這份情感的寄託,不僅僅是對過往的緬懷,更是對未來的一份期許與祝福。人們相信,通過這樣的儀式,能夠祈求先人的庇佑與智慧,讓家族的火種得以生生不息,讓子孫後代在人生的旅途中平安順遂,福澤綿長。這種超越生死的情感共鳴與文化傳承,正是中元節這一古老節日能夠穿越千年時光,依舊熠熠生輝,深深紮根於中華民族文化血脈之中的重要原因所在。

三、地域差異與文化融合

值得注意的是,雖然中元節在大部分地區都是農曆七月十五日慶祝,但不同地區的習俗卻各具特色。廣東、廣西等地的七月十四祭祖習俗,正是地域文化差異的一種體現。這種差異不僅體現在節日的具體日期上,還體現在祭祀方式、供品選擇、儀式流程等多個方面。然而,無論形式如何變化,其背後的文化內涵和核心價值都是一致的——即表達對先人的懷念與尊敬,祈求家族的平安與繁榮。

同時,中元節也是儒釋道三教文化融合的一個縮影。儒家注重孝道與家族傳承,道教強調超度亡魂與善惡報應,佛教則提倡慈悲為懷與普度眾生。在中元節這一天,三教文化相互交織、相互影響,共同構成了豐富多彩的節日習俗和深厚的文化內涵。

綜上所述,中元節作為中國傳統文化中的一個重要節日,其燒紙祭祖的習俗不僅承載著深厚的歷史淵源和宗教信仰,還體現了民間對先人的懷念與尊敬以及對家族血脈的延續與傳承。而部分地區選擇在七月十四日燒紙祭祖,則是地域文化差異與民俗習慣相互作用的結果。無論具體日期如何變化,中元節的文化內涵和核心價值都將永遠傳承下去。

你認為我分析得有道理嗎,歡迎在評論區交流討論?