「長河侵驛道,匹馬傍雲山。」

海西西陸路,一條埋藏在史籍中的古驛道,曾在吉林西部越江河而過,向遠方延伸,留下了無數往事……

一

歷史上,各個朝代所建驛道都遍及其勢力所能達到的地域,特別是元朝,建立了比較完備的「驛傳」制度。

《元史·地理志》記載:「元有天下,薄海內外,人跡所及,皆置驛傳,使驛往來,如行國中。」元朝將驛站稱之為「站赤」。元朝建立以後,全國遍設站赤,建立完備而稠密的驛道和驛站。元朝的「站赤」有陸站和水站之分,陸站間的距離,從五六十里至數百里不等。《元史·地理志》記載:「遼陽等處行中書省,為路七、府一,屬州十二,屬縣十。徒存其名而無城邑者,不在此數。本省計站一百二十處。」其中,吉林西部就有「站赤」若干,著名的古驛站有「泰寧府」,即今城四家子古城。元朝特別重視這座古驛站的地位和作用,1315年,元仁宗「改遼陽行省泰州為泰寧府」,兩年後「升泰寧府為泰寧路」。向北可達呼倫貝爾草原,向東可進入女直、水達達地區,是吉林西部古驛道重要站點。

「海西西陸路」中的「海西」既是地域名,也和女真族有關係。松花江大拐彎處在元朝時被稱「海西」,生活在這裡以及今哈爾濱以東阿什河流域的女真人被稱為海西女真。為了治理海西女真人,元朝曾設置「遼東海西道提刑按察司」「海西、遼東鷹坊萬戶府」等機構,管理女真事務。

《元史·地理志》卷八十八記載:「肇州等處女直千戶所,達魯花赤一員,千戶一員,副千戶一員,吏目一員,司吏四人,延祐三年置。朵因溫都兒兀良哈千戶所,延祐三年置。灰亦兒等處怯憐口千戶所,至治元年置。石州等處怯憐口千戶所,延祐七年置。」

《元史》編撰者宋濂等大概是筆誤原因,將台州誤為石州,其實應為台(泰)州。「怯憐口」是蒙古皇室、諸王、貴族的私屬人口,是不上國家戶籍的,這些人口當時在洮兒河、綽爾河、嫩江、松花江流域遊牧。為管理這些人口,元朝政府在此設立四個千戶所,千戶治所即驛站,如肇州為肇州等處女直千戶所治所、台(泰)州成為台(泰)州等處怯憐口千戶所治所,都是古驛道上的重要驛站。

二

1411年(明永樂九年),明朝政府為管理鄂嫩河以東,庫頁島以西, 外興安嶺以南,日本海以北及圖們江上游的土地和屬民,設立了軍政機構——奴兒干都指揮使司,簡稱奴兒干都司。管理今吉林省、黑龍江省、內蒙古東北部及烏蘇里江以東、外興安嶺以北等地軍政事務。由於這一地區歷史上先後由遼朝、金朝及元朝管理,境內遺存有多條古驛道。在這些古驛道基礎上,明朝政府設置了六條驛道,即「開原東陸路至朝鮮後門」路、「納丹府東北陸路」、「開原西陸路」、「開原北陸路」、「海西西陸路」、「海西東水陸城站」路等六條驛道。

「海西西陸路」在明人畢恭、任洛等編修的《遼東志》卷九有明確記載,「海西西陸路:肇州、龍頭山、哈剌場、洮兒河、台州(泰州)、尚山、札里麻、寒寒寨、哈塔山、兀良河。」這是 明朝史籍中首次使用「海西西陸路」這條交通驛道名稱。

「肇州」,位於今黑龍江省肇東市四站南八里城。1293年(元至元三十年),元世祖忽必烈在此建城,名曰「肇州」,令御史中丞哈剌巴都魯為肇州宣慰使,統領肇州;1295年(元貞元年),元成宗在肇州設立「肇州屯田萬戶府」,令阿散統領;1316年(元延祐三年),元仁宗又設置「肇州等處女直千戶所」,管理這裡的女直、水達達。元朝三位皇帝都在此設立管理機構,足以說明「肇州」地位的重要,所以,明朝設置「海西西陸路」時,仍將「肇州」作為始發點。

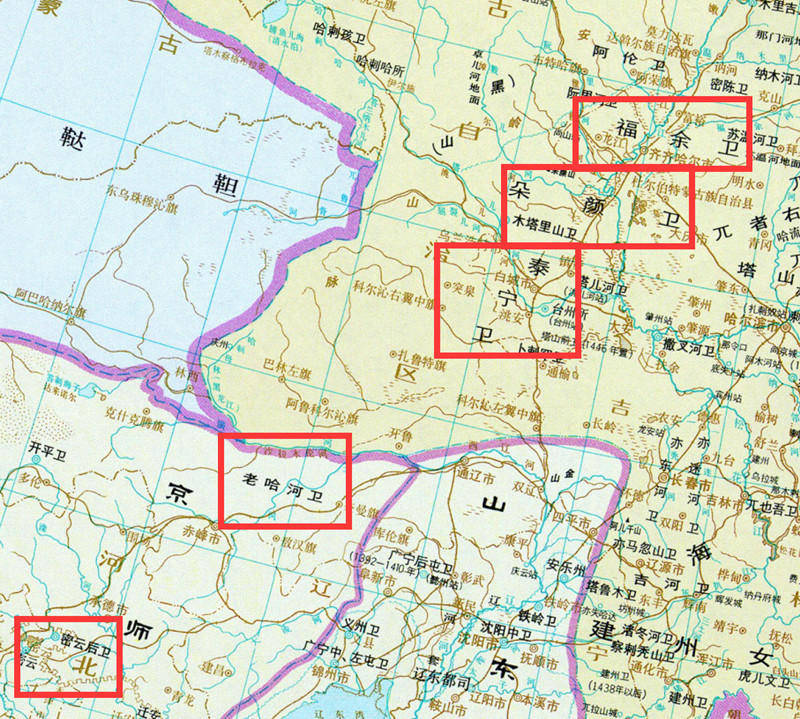

1389年,明朝在東北西部地區設置羈縻機構——朵顏三衛,也稱「兀良哈三衛」,包括朵顏、泰寧、福餘三個衛。

明朝初年朵顏三衛分布圖 資料圖片

朵顏衛在今歸流河上游朵顏山一帶、泰寧衛在今洮兒河流域、福余衛在嫩江和烏裕爾河流域,明朝政府要求「各領其所部,以安畜牧」。三衛設立後,為羈縻這裡的翁牛特、兀良哈、烏齊葉特蒙古部眾,將這一地域置於奴兒干都指揮使司控制之下,並規劃了「海西西陸路」驛道,便於三衛向朝廷「貢馬」、運回朝廷的賞賜和傳遞信息。

三

朵顏三衛所領地域有很大一部分在吉林西部地區,「海西西陸路」中的洮兒河站(今月亮泡水庫一帶)、台(泰)州站(今白城市城四家子古城)是這條古驛道上的第四站、第五站,也是三衛貢道上的重要站點。當時,這條古驛道的建立和使用,是基於以下兩種情況:

朵顏三衛和明朝建立「貢賞」關係。在《明實錄》中,常有三衛首領「貢馬」的記載,朝貢者「絡繹不絕,動以千計」。三衛地區出產珍貴毛皮、馬、人參、東珠等通過「海西西陸路」源源不斷地進貢給明朝皇帝。三衛也得到明朝皇帝大量的賞賜,如絲綢、彩幣、帛、絹等,通過「海西西陸路」運送朵顏三衛地區,不僅改善了三衛民眾的物質生活,也豐富了他們的精神世界。在《明實錄》中,這樣的記載很多,如1432年(明宣德七年)正月,福余衛首領阿失答木兒向明宣德帝朱瞻基「貢馬」,朱瞻基高興之餘,御批紵絲、紗、羅、絹、布等大量賞賜,阿失答木兒通過「海西西陸路」把賞賜帶回福余衛遊牧地——嫩江、烏裕爾河流域;1459年(明天順三年)7月,泰寧衛首領伯咬哈向明英宗朱祁鎮進貢方物,獲朱祁鎮大量「彩布、表里、紵絲、襲衣等物」的賞賜,伯咬哈通過「海西西陸路」將這些賞賜運回泰寧衛遊牧地——洮兒河流域。再如,朵顏衛和明朝之間也是時有進貢,每貢必賞,獲得大量賞賜。1428年(明宣德三年)5月,朵顏衛首領向朝廷「貢馬」,獲賞大批衣料、紗、羅、金織襲衣等物,通過「海西西陸路」運回朵顏衛遊牧地——朵顏山一帶。

泰州站遺址——城四家子城址 資料圖片

朵顏三衛和明朝建立「市易」關係。三衛在「進貢」時,還通過中原市場貿易,購得大量日常用品,滿載而歸。內地先進生產工具、生活用品,如鐵犁、鐵鍋、鐵鏟、瓷器、絹、布、米、鹽等,通過「海西西陸路」輸送到三衛遊牧地。

「海西西陸路」繁華了一個多世紀時間,到明朝萬曆年間逐漸荒寂。《明史•列傳》第二百十六記載:「自大寧前抵喜峰口,近宣府,曰朵顏;自錦、義歷廣寧至遼河,曰泰寧;自黃泥窪逾瀋陽、鐵嶺至開原,曰福余。」朵顏三衛南下,遊牧地南移,是「海西西陸路」逐漸沉寂的主因。大約從1444年開始,朵顏三衛漸次向南移動,到長城一線駐牧。原駐牧地首領率人馬南下,「市易」被「互市」取代,明朝政府為了安撫三衛,在宣化等地開設「互市」,以方便三衛貿易購物。這樣,「海西西陸路」這條古驛道失去了使用價值,逐漸沉寂了。

「海西西陸路」這條古驛道,十個驛站,十處豐碑,點綴在千里草原之上、壯美山河之間。不僅守護了明朝東北邊疆安全穩定,也密切了中原漢族和洮兒河、嫩江、松花江流域蒙古族、女真族的聯繫。它不僅是各民族守望相助之路,也是促進各民族經濟文化交流交往之路。

歲月滄桑,古今相銜。曾經的古驛道——「海西西陸路」雖已淹沒於曠野荒原,消失不見,卻為今日吉林西部大交通延續了歷史文脈:肇源至大安高速公路、渾烏高速(大安至白城)、嫩丹高速(白城至泰來)和「海西西陸路」古驛道有分有合,有交叉有重疊,不正是「海西西陸路」古驛道的現代版嗎? (作者:吳澍)

參考文獻:

《遼東志》卷九 (明)畢恭 任洛編著

《元史·地理志》(明)宋濂等撰

《元史·本紀》卷十二 (明)宋濂等撰

《滿洲發達史》(日)稻葉君山著

《明實錄》(明)官修

《明清東北亞絲綢之路研究》陳鵬著

圖片:圖蟲創意

來源:吉林文脈微信公眾號

初審:曹淑傑 複審:郭帥 終審:陳尤欣