一個真正的旅行者,不會相信「勸退帖」

當談論到「旅行」時,你是否會想到現在常見的「攻略」,以及多到數不清的「勸退帖」?

而楊瀟的旅行是「攻略」和「勸退帖」的反面。

從2010年第一次前往日本做深度報道開始,記者、旅行者、作者的身份在楊瀟身上漸漸重疊。在不同國家的遊歷中,他體會過刻板印象帶來的不愉快,觀看壯闊的景色,也見證過重要的歷史時刻,同時也不斷地思考與書寫。

「浪遊到下世紀「專題的第二篇文章,新周刊和楊瀟聊了聊做記者的那些年,他看到的那個「可能的世界」。

作者 | 許崢

編輯| 鍾毅

題圖 | 受訪者提供

楊瀟覺得,他去過的很多地方都是「人影憧憧」的——路過的、生活過的、被文學創造過的人們留存在建築和街道上,給旅行者發射出探索的信號。

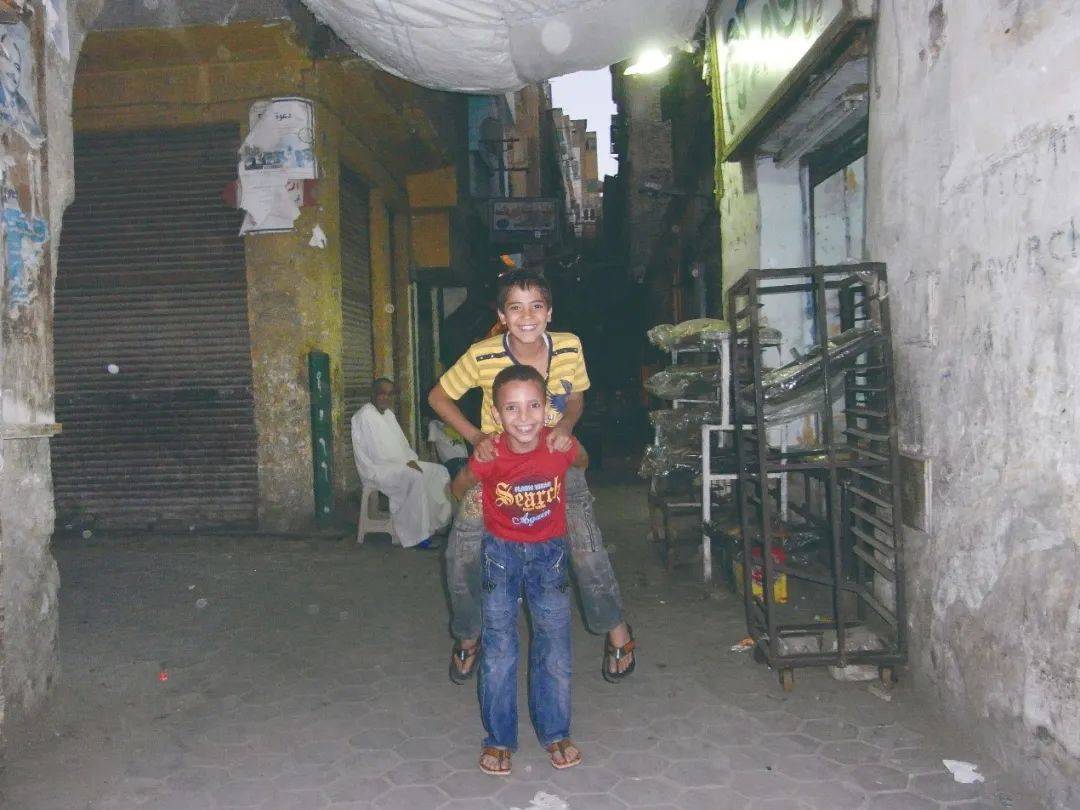

他會從一根晾衣繩聯想到埃及「死人城」的安靜侵占,從垃圾中飛出的一隻金色蝴蝶看出印度自我定位的矛盾,從一台微弱燈光下的榨汁機中感受到緬甸物資的短缺,從一陣木屐聲中意識到日本社區的自治能力……在2010年至2019年這期間,他爭取和翁山蘇姬這樣的政壇風雲人物交談,也廣泛地認識在具體生活中的普通人們。

楊瀟清楚地知道,世界在流動,人不能麻木地停留在某一個節點上,陶醉於此。

開羅。(圖/楊瀟 攝)

當時,「記者楊瀟」的身份就像鞭子,促使他大量閱讀、發郵件、做記錄,一個不太外向的、擰巴的年輕人亦步亦趨地跟在二三十個國家的歷史浪潮後面。同時,他也大膽地挖掘這些地方「正在被經歷的」生活。例如,在日本的酒店裡,楊瀟會翻開送來的《國際先驅論壇報》,注意到密密麻麻的「完全閉店」的字眼;在橫穿美國的長途列車上,他會質疑那個懷戀、擁護著傳統生活方式的路人的言談中多少有些不自知的偽善;在德國和當地人交談時,他會認識到某些老人對戰爭有「玫瑰色濾鏡」,只是不想將個人青年歲月的解釋權拱手相讓。他反對用今天的是非觀,倒過來否定昨天的激情,某種程度上,楊瀟也想試驗一下,另一個遙遠大陸上的遭遇,將怎樣遲遲地迴旋到我們的生活中來。

他曾在緬甸高低不平的昏暗人行道上,猝不及防想起了小時候,天空是純粹的墨色,「只要我們不想出來,大人就永遠找我們不到」;從僧人赤著腳化緣的隊伍中,似乎看到過去外婆也曾經擓出一部分飯菜留給山上的和尚,文化之間的交流,有時是由沒有大意義的動作串聯起來的。

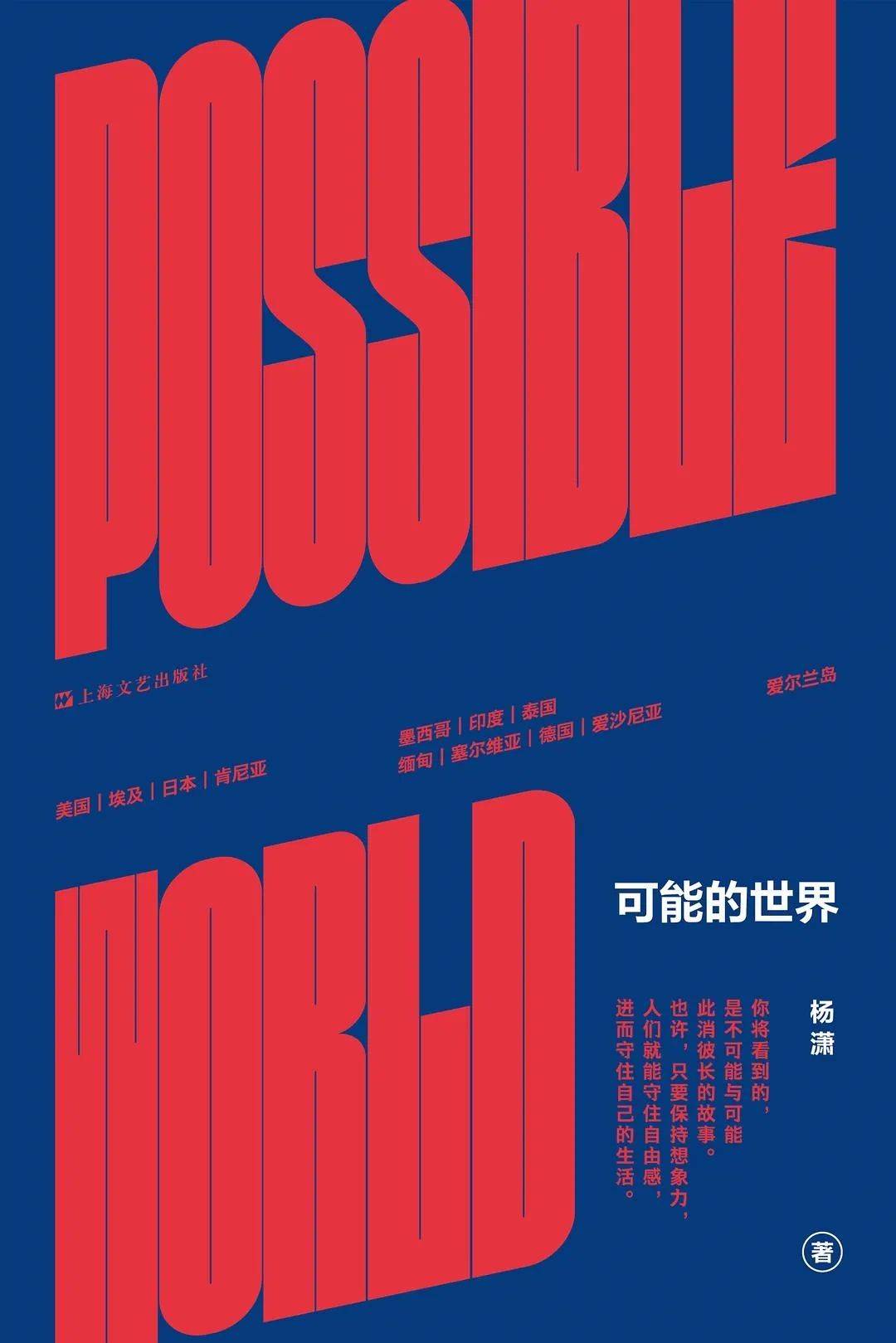

《可能的世界》

楊瀟 著

單讀、鑄刻文化 | 上海文藝出版社,2024-5

楊瀟把過去十年在不同國家所寫下的文字收錄在《可能的世界》中,序言取題《追上2019》,這是很適配的兩個短語,共同描摹出邊境的風聲、將來的遼闊,也在某種程度上解釋了人們重回遠方的熱切。

根據《中國出境旅遊發展報告(2023—2024)》,我國2023年出境旅遊的人數超過了8700萬人次,數字不算大,但超過200%的同比增長率驚人,預計2024年的全年數據將回升到1.3億人次,像楊瀟所寫的,想要追回2019年。

我們很想知道,在過去那十年里,楊瀟做出了怎樣的追回的努力。以下是楊瀟的自述(內容經編輯修訂)。

做跨國報道,

在「田野」中低空掠過

2010年春節前,《南方人物周刊》的記者們照例從北京站、上海站、成都站會聚到廣州編輯部,要在年會上討論來年重大選題。其中一個想法是,拓展跨國報道,編輯部確定了兩個國家——印度、日本。

那時候,我用的是一部摩托羅拉的小破手機。在玉樹做地震的採訪時,我接到了編輯的簡訊,問我願不願意去日本。事實上,在最開始的時候,我只對印度有感覺,對日本的興趣是後來由幾十本書堆疊起來的。

文化這個東西很有意思,了解得越多,越會發現它有社會學、經濟學的支撐。比如東亞國家為什麼成了應試教育的典型區域,對日本來說,這和過去的國策、強烈的經濟驅動力是相關的。

我不覺得這些出差採訪的經歷能達到田野調查的標準,大部分時間,它只是低空掠過而已。但在這個過程中,旅行重新校準了我作為一個人的坐標,也許因為記者不是一個打卡上下班的職業,它早就潛移默化地塑造了我。

仰光的舊書攤。(圖/楊瀟 攝)

當時供職的單位很自由,允許記者個人化地寫作,不太像其他新聞類雜誌——特彆強調一個機構化的聲音,甚至集體創作。無論是2010年的日本特稿,還是後來其他國家的稿件,編輯部只做出「跨國報道」的決定,具體怎麼寫,基本取決於記者,特別尊重個人在前線的發掘。

回看過去十年的文本,我也沒想到大段時間過去之後,它仍然具有蠻強的當下性。雖然這樣說有點不要臉,但大問題確實還沒有解決,比如怎麼應對無聊、怎麼處理個體身份和集體身份的衝突,這些統統停滯在那裡,每一代人都在思考這些問題,包括我。

2011年,我抱著採訪翁山蘇姬的任務在緬甸待了三四周。剛開始,我遲遲得不到對方的回應,所以索性做了很多外圍的採訪,每天見好幾撥人,試圖從地理或者人文方面,給《南方人物周刊》旗下的旅行雜誌《ACROSS穿越》帶回一個緬甸社會眾生相特稿。很意外地,我經歷了一個非常具有衝擊力的時刻。

那是一個緬甸當地記者朋友的妻子,娃娃臉,看起來年紀很小,英文不太好。我們和她丈夫聊天時,她在旁邊聽著,似乎聽得很吃力。但後來,她磕磕絆絆講起了自己曾作為志願者呼籲關注緬甸風災而被判刑的往事。

當年的緬甸風災是大新聞,死亡十餘萬人,國內也有不少記者都去跟進。緊接著,風災過後,是汶川地震,好多記者可能還沒有採訪完,或者剛發完稿子,就立刻回國往汶川走了。那時候,我在汶川的北川中學做了很長時間的報道,這個對我來說刻骨銘心的事件,居然在緬甸有了微弱的連接。

當我發現兩個看似毫不相干的事情,在一個空間或者時間產生關係時,我立馬會有精神上的震動。

2011年的緬甸NLD總部。(圖/楊瀟 攝)

後來,我離開緬甸,完成稿子,沒有再持續關注這個國家,只是偶爾從新聞上得知它又發生了什麼變動。但我心裡總記得,在我跨國採訪的那一年,緬甸人流露過自豪的表情。有一個詞叫「熱望」,可以形容當年的他們。

我很慶幸,能在一個社會發生天翻地覆的變化之際,做一點記錄。

大概十多年前,媒體界有過討論——「記者要不要成為新聞本身」。一部分聲音認為,面對巨大的不公和不義,不能假裝客觀,否則,就是幫著作惡。

我承認這個說法有正確的一面,但是,回顧做記者的那段時間,我發現自己始終會留三分餘地。我的性格沒有那麼外向,總會警惕自己不要太投入,久而久之,我作為記者、作為旅行者、作為一個人的三種好奇心,很難截然地區分了。

2018年7月底,我在肯亞,那時剛好是動物大遷徙的時節,我做了很多次遊獵,斯瓦希里語叫「safari」。

這種場景是什麼?所有人都住在高級酒店裡,早晨,負責safari的黑人司機過來接人,不在城裡任何地方停留,直接去大草原,看動物;在一片湖水前面吃晚餐,很奢侈,弄了點燈光,有人伴奏、唱歌,居高臨下地看大象、獅子過來喝水,很奇怪的體驗。

每一餐,我們都會有負罪感,並且想著非洲的貧困,這種念頭可能假惺惺的,但也很真實。也許寫作就可以從這種糾纏的、複雜的多層次感受中開始?

肯亞的斑馬。(圖/楊瀟 攝)

拒絕刻板印象,

「因為我體會過這種不愉快」

無論我怎麼強調自己是一個個體,代表不了什麼,每次去到國外,我作為中國記者,仍然時不時得承擔一個「中國人身份」的話語者角色,沒有辦法逃避。

2013年至2014年,我在美國哈佛大學待了很久,每個人都預期著「他來自中國,他一定了解中國所有的事情」。那時候,他們對中國的印象是經濟發展非常蓬勃,總是過來問我,經濟發展到哪一個階段了、中國哪個企業又出海了。可我對經濟一竅不通,我只是個不情願的代表者。

因為有了預期,隨之而來的,就是被別人預期著「說點什麼」的框架。漸漸地,我產生了逆反心理,進入天人交戰的狀態,一方面背負著討好型人格,另一方面又有很強的不滿,在兩者之間搖擺。比如某件事情我覺得應該受批評,但當別人期望我批評時,我就成了一個臨時的辯護者。

那時候,我說得最多的一個單詞是「nuance」,意思是「細微差別」。我會花很多力氣來解釋某個東西並不總是這個樣子,它其實有很多細微的差別,比如媒體並不是他們想像中的鐵板一塊,那麼多的距離和表情,是沒法簡單用一句「中國人」或者「中國身份」來概括的,可我常常被置於這樣的境地里。

如果說旅行或者擁抱世界有什麼意義的話,我覺得就是避免用一個整體性的印象來看待一個群體,因為我體會過這種不愉快。

費正清夫人費慰梅的妹妹瑪麗安·坎農·施萊辛格。(圖/楊瀟 攝)

有一次,在埃及的清真寺,信奉伊斯蘭教的小孩跟我講了好長時間,希望我們亞洲人死後能上天堂,享受天國。從主觀上看,這至少是個善念,他只是個十來歲的小孩,甚至問我來埃及之前會不會以為伊斯蘭教徒都是恐怖分子。這種時刻肯定受震動,一方面我會想,他是純真的,但另一方面,我也知道有人會操縱他的善念,感到五味雜陳。

每個具體的人都有ta的群體性,可同時,ta也有掙脫出刻板印象的時刻,和我們習以為常的對某個特定群體、身份的描述並不那麼契合,往往是這種時刻比較重要。

人群之中產生戒懼的心理,是很悲哀的,當有毒的空氣出來,互相觀看的目光也會變化。所謂全球化退潮,某種程度上也對應著部落化興起,它往往基於某種身份政治,以群體來區分人。可我認為,個人只為個人負責。

埃及法老墓的狸花貓。(圖/楊瀟 攝)

2022年8月份,我曾和保羅·薩洛佩克(一位63歲的美籍旅行作家,自2013年起從非洲衣索比亞開始全球範圍的徒步,項目叫作「走出伊甸園」,2021年9月,他以雲南為起點,開始了中國境內的探索)還有羅新老師走過一小段路,在江油市青蓮鎮,但保羅不巧生病了,只能歇腳,給我講很多之前徒步時遇到的事。

同樣在四川,有人茶館都不讓他進,可有人卻會主動請他喝水、摘黃瓜給他吃。有過這麼一趟全球旅行之後,會發現,人和人之間的差別如此之大,可有時候又沒那麼大,共通的人性不會因為誰長著白皮膚、藍眼睛而消失。

我記得,哥倫比亞大學前校長曾在畢業典禮上演講,提到開放精神,人們總以為這是某種天然的人性,可恰恰相反,不開放精神才是本性,比如下意識地抱團、排外、否定不同意見和非我族類,我們身上存在更多消極的、下意識的衝動,想讓別人閉嘴。

想想過去幾年,人的心靈很容易縮回去,像肌肉一樣,用進廢退,長時間不磨鍊就會變得非常保守和害怕。《可能的世界》這本書的序叫《追上2019》,我想找回曾經那種開放性,或者換一個詞,我曾經的心理半徑。

對我來說,旅行也是從物理層面上走出去,一個保持開放性的訓練。

「不讀歷史,

我就只是當地的一個瞎子」

最早關注旅行寫作時,有一個討論,說旅行要不要事先讀很多相關的書。

一種說法是,把自己當白紙,如此才有新鮮的眼睛,我覺得這根本是個偽命題。

和同行們討論過後,我堅定地認為,如果不對這個地方的歷史、文化有了解,我不但不可能有新鮮的眼睛,我甚至只會是一個瞎子——當重要的人和事在眼前划過時,我對它一無所知、毫無察覺。

現在社交平台上有大量的指南,比如勸退帖,我特別討厭這個詞,客氣地說,它太片面了,不客氣地說,這類帖子中的相當一部分非常愚蠢。我家裡有幾十本《孤獨星球》,捨不得扔,直到今天,我依然認為它是「入門」一個國家或者地區的相對公正、相對不偏不倚的手冊。

菩提迦耶。(圖/楊瀟 攝)

傳播學有個概念叫「gate keeper」,可以理解為「把關人」。以前,媒體是一個精英化的存在,篩選它認為有必要的東西出來;如今,所有東西都由個人篩選,把關人慢慢退潮,這也解釋了《孤獨星球》為什麼遠去。

可以說,把關人消退是有好處的,比如更民主了,信息不再被一小撮所謂的精英分子壟斷,但是,這其中也有很糟糕的副作用,就是逐漸養成了一個大數據人格。

大數據是什麼?它往往暴露出人性當中最隨便、不假思索、可疑的部分,所以,我始終覺得,必須要儘可能地了解目的地,讀很多書,不管是紀實作品,還是虛構作品。

我曾在俄羅斯採訪作家葉蓮娜·奇若娃,她當時用俄語講到一個詞,我始終沒查到具體的翻譯,暫且叫它「聖彼得堡文本」,意思是,這個城市的命運、文學,一直在層層累積。

她舉了一個例子,小時候,母親和曾外婆總是竊竊私語,講以前的事情。這些話的所指和能指有什麼關係,完全在她的理解範圍之外,但只要稍微留意,就會識別出一些詞彙,腦袋像收音機一樣,不斷攝取。

有些東西,小孩只知道它的發音很長,並不知道是什麼意思。等到十歲,慢慢地,它才和頭腦里的事情發生了聯繫,詞彙的教育在她生活里有了一點作用。當老師說謊時,她心中的那個殺毒軟體就會告訴她:老師說的不對。

所以,她根據這個經歷,寫出了小說《女性時代》,表示記憶雖然脆弱,卻也很堅韌,它會以奇怪的方式流傳下來,無論走到哪裡,人們都能確定,某個地方發生過什麼故事、有過幾代人。

當書被寫下來之後,它會自帶律動,尤其是旅行文學,它往往和讀者生命的律動是合拍的。

馬賽馬拉大草原。(圖/楊瀟 攝)

這兩天,我在讀羅伯特·麥克法倫的三部曲中的《古道》,有太多心有戚戚的地方。我的上一本書是《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯大》,從長沙走到昆明,有一部分也在走古驛道,所以,《古道》說的那種「通靈」的感受我特別感同身受。

甚至最小的細節也會讓我心有戚戚然。打個比方,他說,在英格蘭北部的偏僻處走得久了,突然聽到遠方高速公路上的響動,朦朦朧朧,心裡頓時有了安全感,那時候,我雞皮疙瘩都起來了。我也曾在中國西南部的某個鄉村裡走了很久,沒有什麼人,一下子聽到杭瑞高速上的車聲,悶悶的,和羅伯特·麥克法倫的感受一模一樣。

它不是某種神秘主義的東西,就跟海浪一樣,當我們同頻共振時,就會受到觸動。

《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯大》

楊瀟 著

單讀、鑄刻文化 | 上海文藝出版社,2021-5

記得2010年,我去日本新潟縣的一個小工業城市三條做報道,要拜訪好幾個合作社社長。事先請好的中國留學生沒空,臨時換了一個師弟過來,雞飛狗跳的,翻譯得非常糟糕。可他態度又特別好,很努力,最終變成我和他一塊兒試圖去理解、採訪社長,根本沒有餘力去想其他事情。

結束後,我坐新幹線回東京,站在上野車站這樣一個巨大的基礎設施面前,有無數的檢票口。從寧靜的地方一下子轉到這兒來,我才意識到三條非常可貴,衝破了那種雞飛狗跳的迷失感。後來讀陳春成的《竹峰寺》,結尾寫到了「我們一前一後,走在將來的記憶中」,發現這句話和我當時在東京的心理狀態太像了。

文學有自身的規律和審美,它不是一個能夠被徹底工具化的東西,很有可能它不是為了引發什麼而寫的。借用馬爾克斯的話,如果它引發了什麼,那只是因為它優美,是一個好作品,才觸及了大部分人的內心。

有段時間,我睡前老是讀《老巴塔哥尼亞快車》。作者是一個旅行作家,叫保羅·索魯,他在冬天從波士頓南站出發,乘火車一直南下,經過北美,最後抵達南美。讀著讀著,我會睡著,就好像在一個臥鋪車廂里熟睡那樣,有種節奏感。

這些不刻意的細小連接和詞彙,給變化埋下了種子,而具體是什麼,我當時還不知道。就像2019年年底,我在愛爾蘭文學博物館,過往文學同路人的靈魂落在腦中,侵襲了我。

校對:黃思韻;運營:嘻嘻;排版:陳倚

新周刊專題《縣飄》現已上市