棺是用以裝斂屍體的器具,多以木為之。本文所言漆棺裝飾,是指除一般髹漆外的對木棺施彩繪、鑲嵌等裝飾,文獻記載的荒帷、牆柳、懸池等漆棺之外的附加飾件不在本文討論範圍。對於這一問題目前關注尚少,尤其缺少系統梳理和長時段觀察。其實,對葬具進行裝飾由來已久,早在西周時期彩繪漆棺已經出現,如陝西張家坡M170的內棺上保存有較為清晰的彩繪紋飾,紋飾為青銅器上常見的獸面紋[1]。東周以降,帶有裝飾的漆棺有了更多發現,地域分布上也有所擴大。兩漢時期墓葬形制發生很大變化,東漢流行的橫穴磚室墓不利於有機質材料的保存,因此漆棺的保存情況並不理想,較難對其展開深入討論。基於此,本文將研究的時間範圍限定在東周至西漢時期,且這一時期的葬具裝飾相較後世也有較大不同而自成一系。這一時期同樣是喪葬文化由「周制」向「漢制」演變的重要階段,葬具及其裝飾也隨之發生了變化,而這種變化體現了時人思想信仰和生死觀念的轉變。由此,本文試圖通過系統梳理保存較好的東周至西漢時期裝飾漆棺,歸納漆棺裝飾的時代特點,對圖案內容和含義進行比較與闡釋,並引申出葬具製作專門化的問題。需要說明的是,由於有機物保存條件嚴苛,目前考古所見材料恐怕只是冰山一角,且由於氣候、土壤條件不同等原因也存在較為突出的地域分布的不平衡性。所得出的認識也只能是初步的且具有一定局限性。不過,通過對現有資料的長時段的梳理仍然可以看出漆棺裝飾在不同時代的變化,在墓葬形制發生重大變化之前,相同地域的保存環境具有一致性,尤其在保存條件較好的楚地,因此縱向的比較仍然具有一定價值。

一、東周至西漢時期的漆棺裝飾

(一)東周時期

保存較好的東周時期漆棺主要見於楚系墓葬,其他地區可從殘留的漆皮獲知漆棺裝飾紋樣。總體來看,帶有裝飾的漆棺所占比例很小,且裝飾漆棺的使用有一定等級限制。漆棺裝飾手法可分為兩大類,一是直接在棺木表面繪製或雕刻圖案,二是在棺木上鑲嵌飾件或貼飾織物。東周時期的漆棺裝飾以彩繪最為常見,春秋時期各地漆棺的裝飾紋樣差異較小,戰國時期楚地漆棺裝飾較有特點(附表一)。限於漆棺保存狀況的地域差異,較難對漆棺裝飾分國別研究,僅可見南、北地區之間在裝飾手法和紋飾上的差異。以下選取保存較好的材料舉例介紹。

附表一 東周時期漆棺裝飾統計表

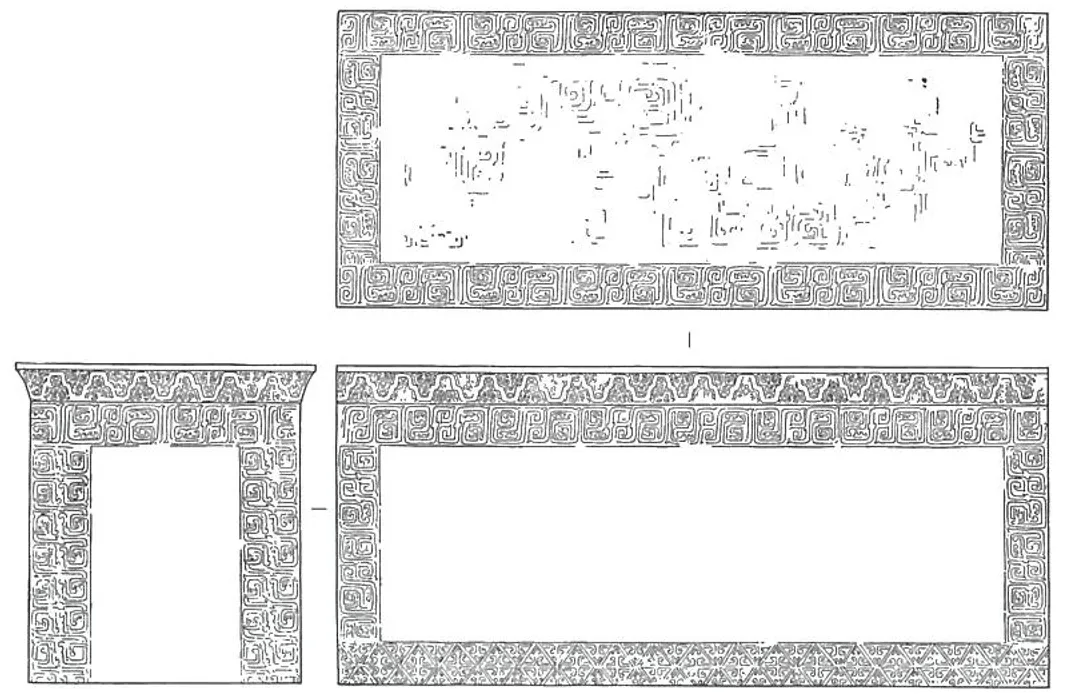

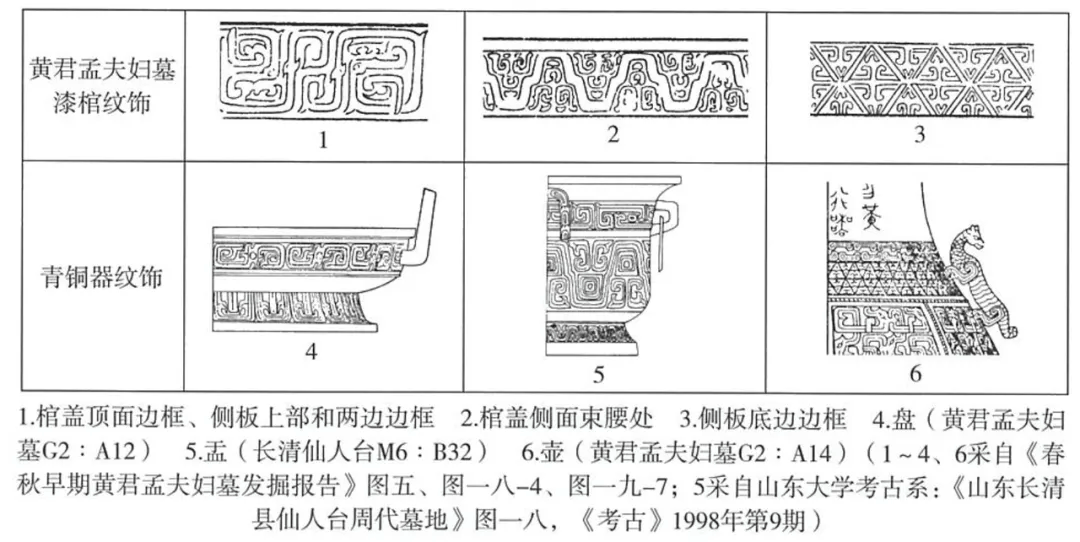

1.彩繪裝飾 春秋時期彩繪木棺保存相對較少,各地漆棺紋飾差異不大,主要為雲雷紋、竊曲紋、蟠螭紋、勾連紋等幾何紋飾。其中以信陽黃君孟夫婦墓G2漆棺保存最為完好,該漆棺外髹黑漆,朱繪紋飾。棺身、棺蓋飾竊曲紋邊框,側板下沿飾三角紋;棺蓋內部紋飾已剝落,側沿飾波曲紋[2](圖一)。

圖一 信陽黃君孟夫婦墓G2漆棺紋飾復原圖

(采自《春秋早期黃君孟夫婦墓發掘報告》圖五)

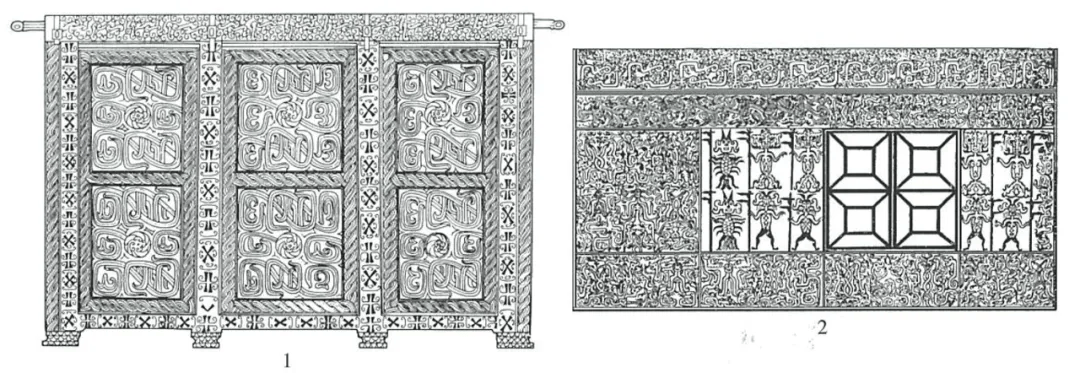

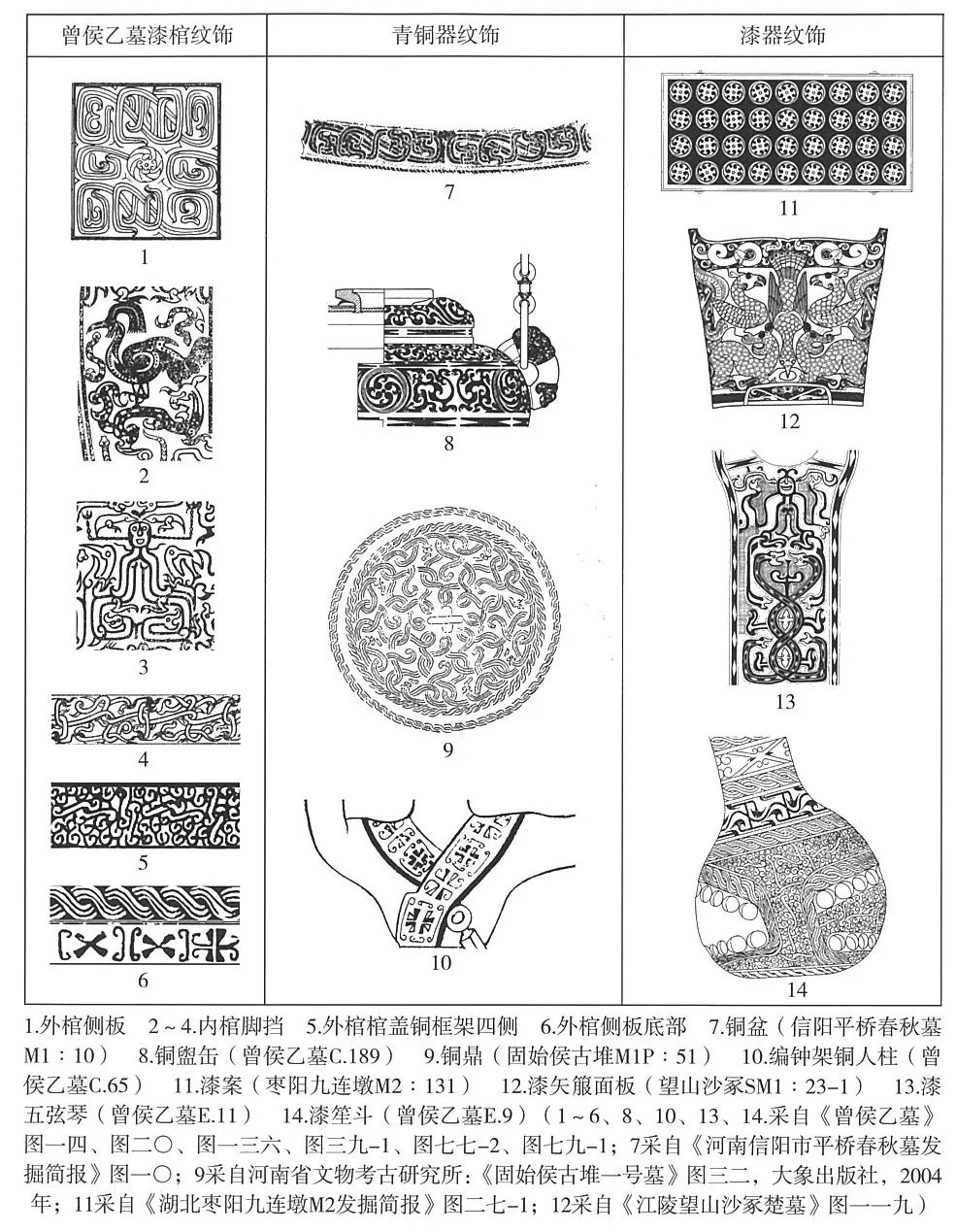

戰國時期彩繪裝飾漆棺在楚系墓葬中發現較多,時代集中在戰國中、晚期,紋飾種類和色彩也更加豐富。戰國早期楚系墓葬所存彩繪裝飾漆棺僅見於隨州曾侯乙墓,該墓主棺有內、外兩重,外棺由銅框架和漆木板組合而成,除銅榫頭外,均黑漆為地,繪有硃色、黃色紋飾。蓋板繪製蟠螭紋;側板繪製方格,方格邊框繪製綯紋、「十」字紋,方格內繪製渦紋和蟠螭紋;腳擋處開一方窗。銅框架邊框飾捲雲紋,底部銅足飾垂鱗紋(圖二,1)。內棺為木棺,朱地黑漆,繪製有門窗。蓋板繪製龍紋,龍身折屈;側板下部繪製有門窗,門窗兩側有持戟神怪圖,上部繪製蟠螭紋、鳥獸等;頭擋為身體纏繞在一起的蛇、鳥、神怪等;腳擋中部繪製窗牖,四周繪製纏繞在一起的蛇、鳥、龍、神怪等[3](圖二,2)。

圖二 隨州曾侯乙墓彩繪漆棺

1.外棺側板紋飾 2.內棺側板紋飾(1、2采自《曾侯乙墓》圖一四、圖二二)

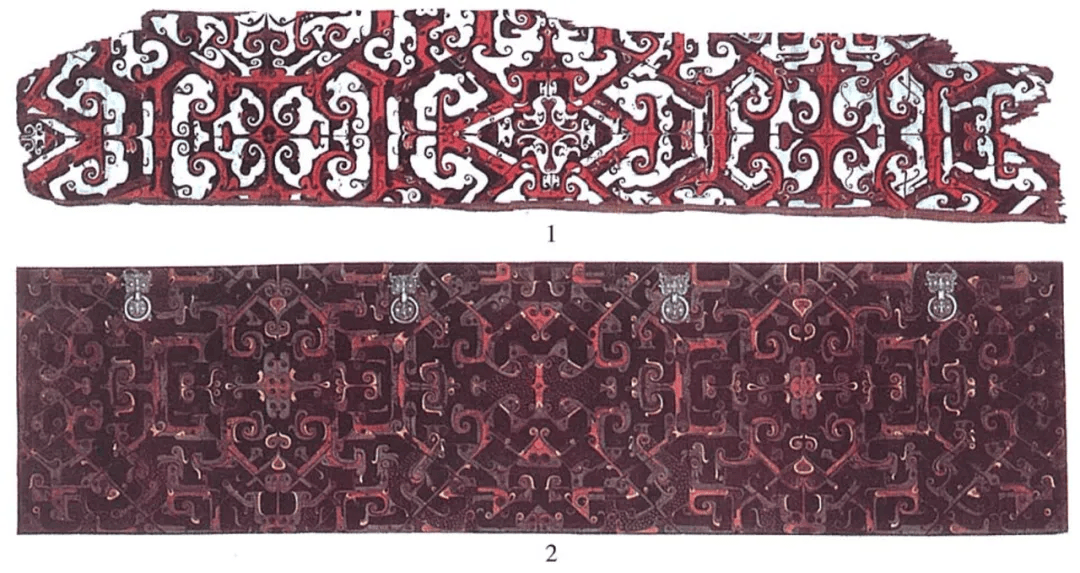

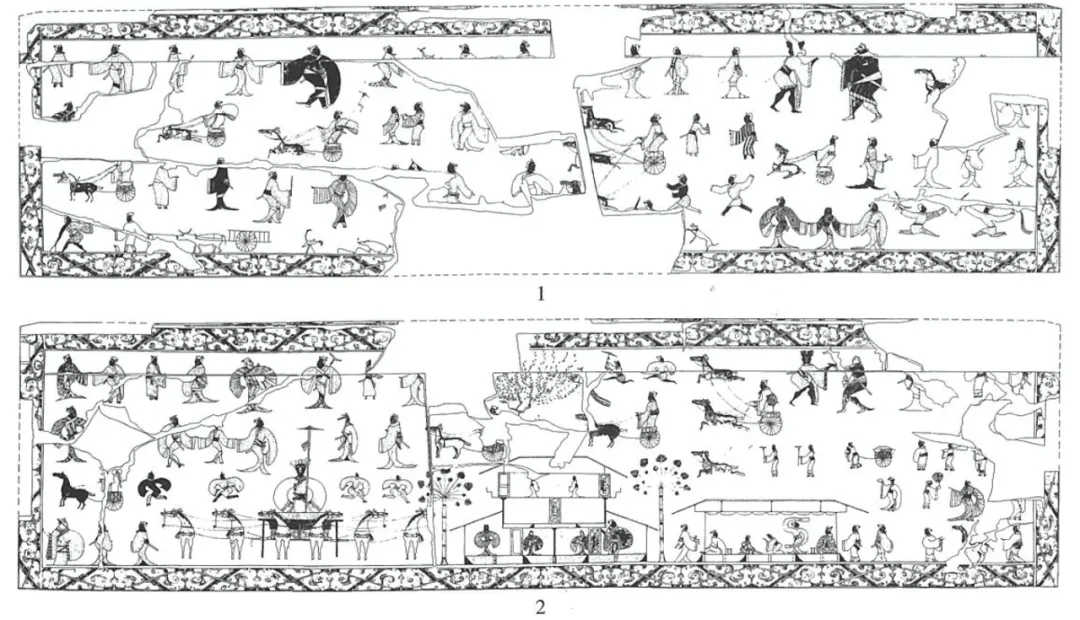

戰國中、晚期的彩繪裝飾漆棺以湘鄉牛形山戰國墓[4]、信陽楚墓、荊門包山楚墓[5]、荊門嚴倉M1出土的彩繪漆棺最為精美。信陽長台關M1內棺棺蓋和側板均髹黑漆,其上用黃、紅、銀等顏色繪製紋飾。紋飾為以帶狀雲紋組成的獸紋,整體呈軸對稱布局(圖三,1)。M2內棺外髹黑漆,內髹紅漆,棺外面黑漆之上再以金、棕、銀、黃等色繪製呈對稱布局的幾何變形獸紋和變形捲雲紋,四壁上沿還裝有鎏金銅鋪首銜環[6](圖三,2)。荊門嚴倉M1內棺紋飾十分特殊,棺板四周有條帶狀邊框,內部繪製主體紋飾。邊框飾幾何夔鳳紋,內部繪有人物、動物、車馬、建築、樹木等[7],整體布局似存在一定故事場景(圖四,1、2)。在葬具上繪製大面積的人物故事場景的做法尚屬首例。

圖三 信陽長台關楚墓彩繪漆棺

1.M1內棺棺板紋飾 2.M2內棺側板紋飾

(1、2采自《信陽楚墓》彩版一-1、彩版七-1)

圖四 荊門嚴倉M1內棺

1、2.側板紋飾(采自《楚國八百年》第169頁圖)

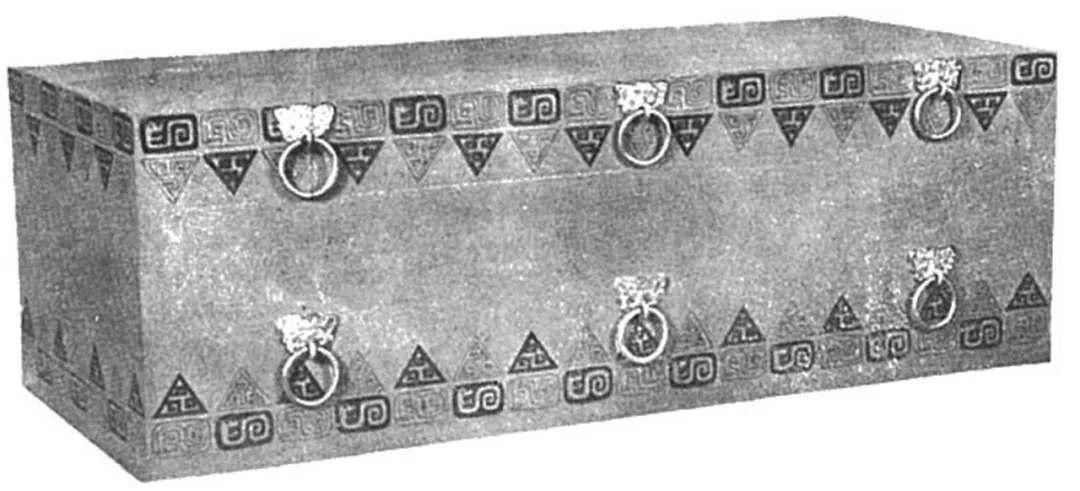

北方地區保存下來的戰國時期彩繪裝飾漆棺數量較少,紋飾亦以雲雷紋、竊曲紋、三角紋為主,未見明顯時空變化。戰國早期的忻州上社M2,內、外棺蓋板上分別繪製黑色、紅色雲雷紋[8]。戰國中期的輝縣固圍村M1,漆棺四周邊緣繪製三角紋和竊曲紋,四壁裝有鋪首銜環[9](圖五)。

圖五 輝縣固圍村M1漆棺復原圖

(采自《輝縣發掘報告》圖版肆伍-3)

2.鑲嵌裝飾和貼飾織物 鑲嵌裝飾漆棺多發現於北方地區,如邢台葛家莊M10外棺鑲嵌有石、蚌飾件[10]。洛陽西郊M4漆棺蓋板上鑲嵌銅鈴、銅泡、銅柄形飾、石璧、穿孔石片等[11]。由於絲織品在南方地區相對較易保存,故貼飾織物對漆棺進行裝飾的做法,目前也僅見於楚地漆棺。如長沙烈士公園M3出土漆棺,外棺內四壁貼刺繡做裝飾,紋樣為戰國絲繡品上常見的龍、鳳、花草等[12]。

綜合來看,對漆木棺進行裝飾由來已久,早期的漆棺保存狀況不佳,只能通過漆皮上殘留的紋飾來了解。使用裝飾漆棺的墓葬等級,多在大夫一級。在葬具有多重的情況下,裝飾並不固定於某一重棺。就目前的考古資料看,使用多重棺槨的墓葬,僅裝飾一重棺的情況更常見。

從漆棺裝飾手法上看,鑲嵌裝飾多出現在北方地區,彩繪裝飾則更為普遍。顏色選擇上,多以黑、紅兩色為主色,至戰國中期楚地出現了以金、銀、黃、白多種顏色裝飾的彩繪漆棺。漆棺紋飾有雲雷紋、蟠螭紋、竊曲紋、波曲紋、捲雲紋、勾連紋、綯紋、龍紋、夔鳳紋等。春秋時期紋飾主要是以雲雷紋、竊曲紋為代表的幾何紋飾,南、北地區差異不明顯;戰國時期紋飾種類增多,北方地區延續早期傳統,楚地出現了更具地域特徵的綯紋、幾何變形的獸紋和龍鳳紋等。

(二)西漢時期

西漢時期的漆棺裝飾以彩繪為主,鑲嵌、貼飾織錦的裝飾依然存在,採取多種裝飾於一身的漆棺也較為常見。新出現了鑲嵌泡釘的漆棺,一些高等級墓葬中出現了內壁貼滿玉片、玉璧的漆棺。

西漢時期墓葬形制開始由豎穴向橫穴轉變,致使墓葬密閉性降低,漆木器更加難以保存,目前發現的漆棺集中在西漢早、中期。從漆棺裝飾的紋飾題材來看,西漢伊始漆棺裝飾已與東周大不相同,並形成了較為統一的風格,未見明顯的時空差異(附表二)。以下選取各類典型漆棺予以介紹。

附表二 西漢時期漆棺裝飾統計表

1.彩繪裝飾 彩繪裝飾按紋飾題材可分兩類,一是紋樣類,包括幾何紋飾、柿蒂紋、雲氣紋等;二是圖像類,包括日月、四神、屋宇、羽人、仙山等。

紋樣類裝飾漆棺的裝飾紋樣與同時期漆器上的裝飾紋樣一致。如長沙象鼻嘴M1漆棺,外棺蓋板和側板外面均有彩繪,但花紋模糊不清;中棺蓋板外面朱漆繪製菱形「回」字紋,兩擋繪製重三角紋[13]。杞縣許村崗M1,墓主身份或可至諸侯一級。共有兩重棺,外棺殘存蓋板繪製草葉紋、柿蒂紋等,擋板紋飾模糊不清。內棺僅存蓋板,漆繪雲氣紋,其中還有龍、鶴、魚等紋飾[14]。

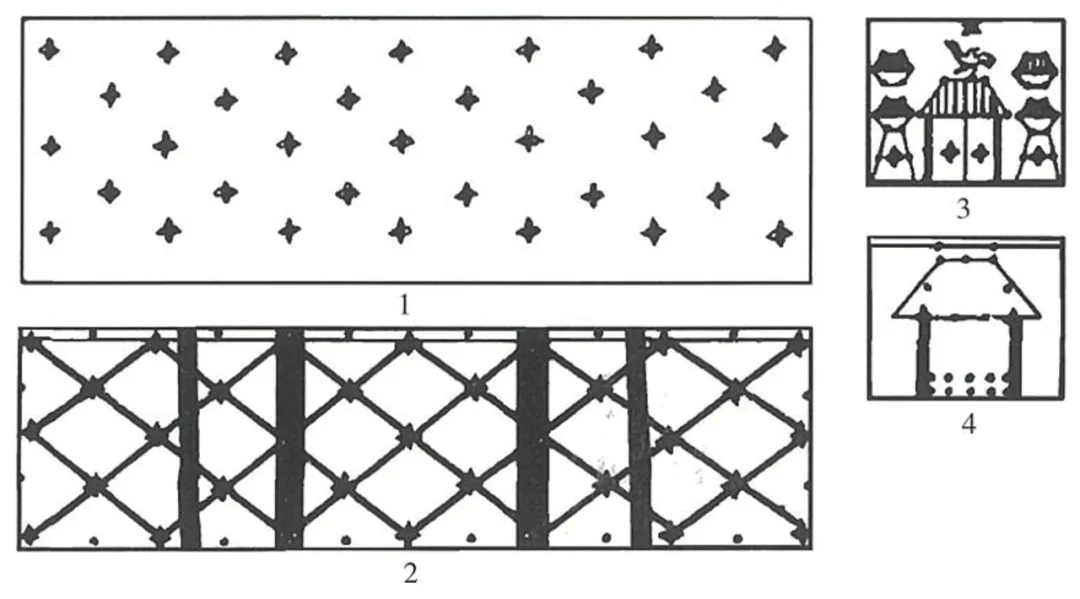

圖像類裝飾則是西漢時期新出現的,圖像內涵豐富,布局有序。如南陽百里奚路西漢木槨墓M12的外棺,內髹紅漆,外髹黑漆,四周繪製青龍、白虎、朱雀、玄武,棺蓋繪製陽烏和蟾蜍,外飾雲氣紋[15]。臨沂金雀山周氏墓群M14漆棺,棺內、外髹黑漆,四周用硃紅色絹封貼。棺蓋飾鎏金柿蒂形泡釘33顆(圖六,1);側擋在絹上墨繪菱形紋飾,並飾鎏金柿蒂形泡釘(圖六,2);頭擋墨繪雙闕、建築、立鳥(圖六,3),腳擋墨繪建築[16](圖六,4)。

圖六 臨沂金雀山周氏墓地M14漆棺

1.蓋板紋飾 2.側板紋飾 3.頭擋紋飾 4.腳擋紋飾

(采自《山東臨沂金雀山周氏墓群發掘簡報》圖八)

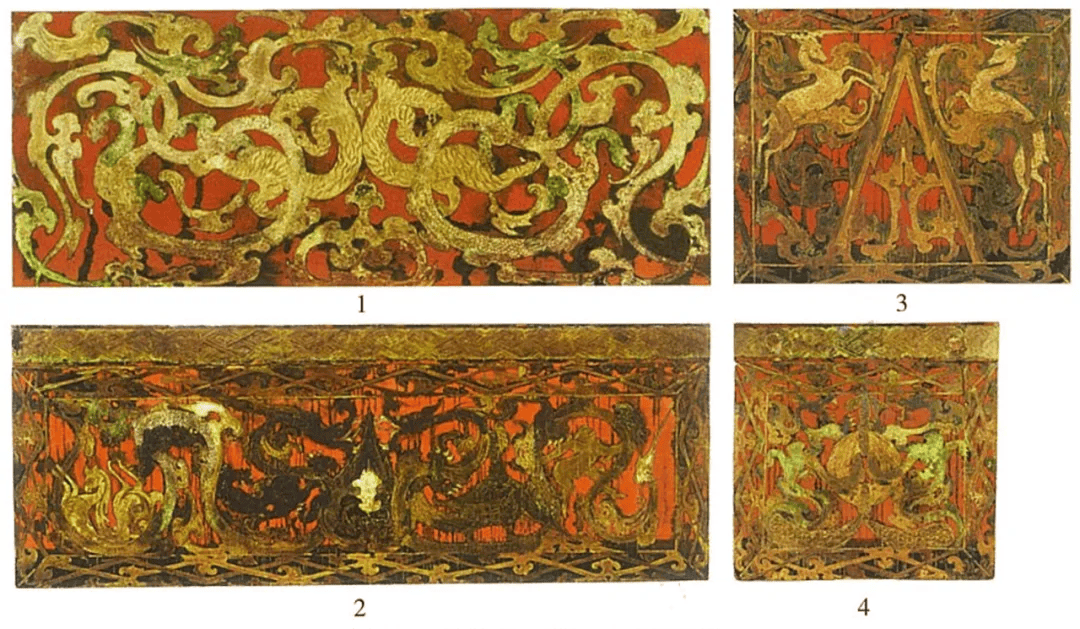

長沙砂子塘M1有內、外兩重棺,外棺外面施彩繪,內面髹朱漆。頭擋繪鳳鳥穿璧圖案(圖七,3),腳擋繪製懸磬、懸鐘、羽人騎豹圖案(圖七,4);兩側板繪製雲氣紋、山峰、龍、豹等紋飾(圖七,2);蓋板繪製璧、璜、柿蒂紋等紋飾[17](圖七,1)。長沙馬王堆M1共有四重棺,除最外重棺,其餘均有裝飾。其中第三重棺內、外髹紅漆,頭擋繪製雙鹿攀山(圖八,3),腳擋繪製雙龍穿璧(圖八,4);側板一面繪製雙龍、山峰、羽人、鹿(圖八,2),另一面繪製幾何狀的勾連雲紋、菱形紋飾;蓋板繪製龍虎及雲氣紋[18](圖八,1)。

圖七 長沙砂子塘M1彩繪外棺

1.蓋板紋飾 2.側板紋飾 3.頭擋紋飾 4.腳擋紋飾

(采自李正光編繪:《漢代漆器圖案集》第122~127頁,文物出版社,2002年)

圖八 長沙馬王堆M1彩繪漆棺

1.蓋板紋飾 2.側板紋飾 3.頭擋紋飾 4.腳擋紋飾

(采自陳建明、聶菲主編:《馬王堆漢墓漆器整理與研究》彩圖1.1.1.3-2~5,中華書局,2019年)

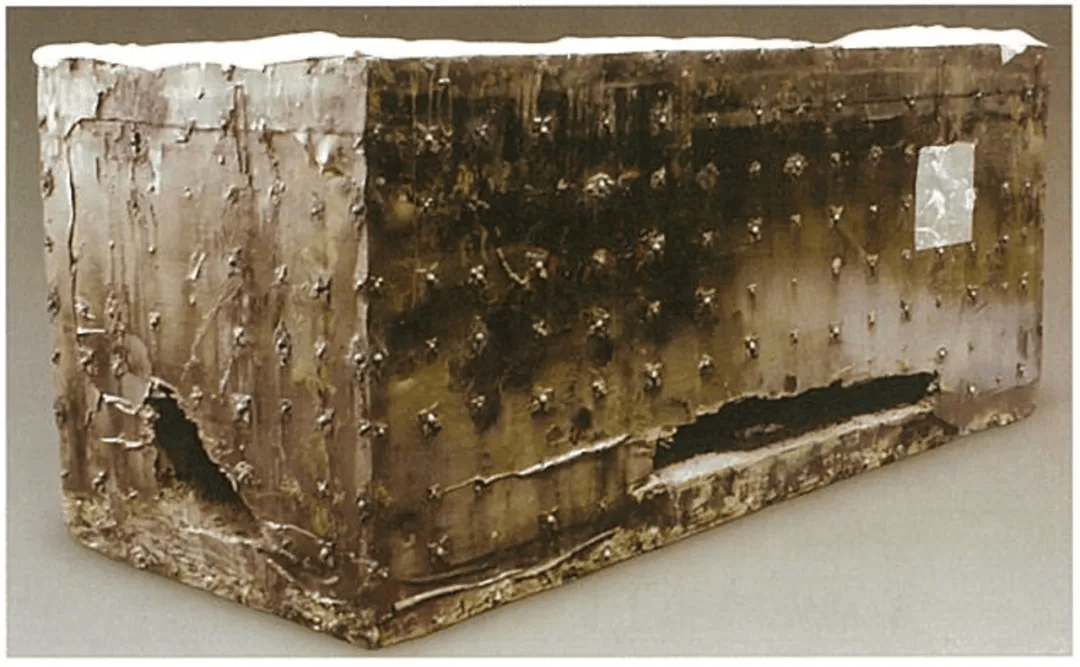

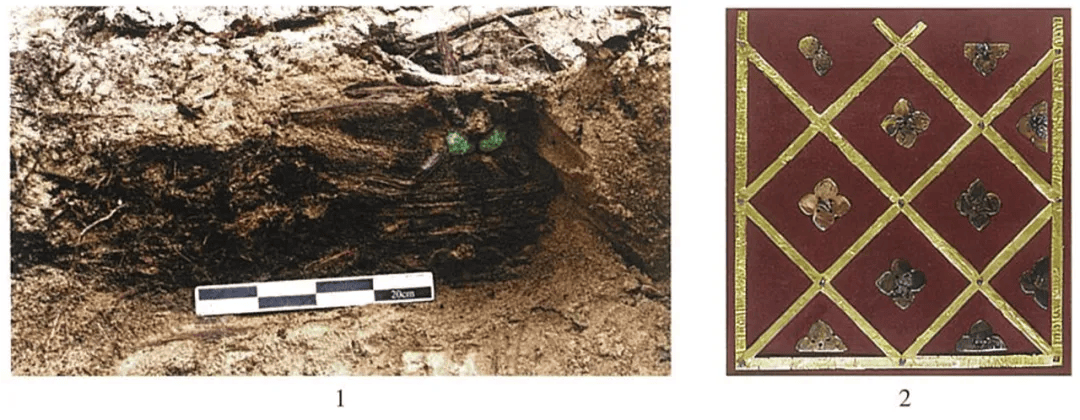

2.鑲嵌、貼飾及其他裝飾鑲嵌類裝飾漆棺多採用鑲嵌與彩繪相結合的裝飾手法,鑲嵌的飾件多為柿蒂形、網格形金屬飾件,或是玉璧、玉璜等。如六安雙墩M1,墓主為六安王。內棺內髹朱漆,外髹黑漆,棺蓋和棺身鑲有排列整齊的柿蒂形和菱形網格飾件,兩側板還朱繪雲紋(圖九);棺蓋四角和中間兩側各放置一面銅鏡,鏡面朝上[19]。高郵神居山M1,墓主為廣陵王。漆棺蓋鑲嵌玉璧一枚,棺身裝飾菱形網格[20]。盱眙大雲山M2,墓主為江都王夫人。漆棺外髹黑漆,兩側板鑲嵌玉璧、珩、獸形飾,朱繪雲氣紋及動物紋飾;頭擋、腳擋各鑲嵌一枚玉璧;棺內鑲嵌玉片並飾柿蒂形金箔[21]。

圖九 六安雙墩M1內棺

(采自《建國60周年安徽重要考古成果展專輯圖錄》圖4-1-4)

貼飾裝飾漆棺則是以織物裝飾為主,輔以彩繪或鑲嵌。北京老山漢墓內棺棺蓋處鋪有織物,其上有起固定作用的泡釘和菱形網格裝飾[22],海州西漢侍其繇墓為夫妻合葬墓,男性墓主棺外髹黑漆,內髹朱漆。棺蓋裝飾柿蒂形泡釘,四周貼飾捲雲紋絲織品,空隙處有朱繪圖案[23]。

西漢時期使用裝飾漆棺的人群不局限於貴族階層,地方官吏也可使用。漆棺亦以紅、黑漆地為主,外黑內紅最為常見。漆棺裝飾手法較為多樣,不同裝飾手法會組合出現,總體來看依然以彩繪為主。彩繪漆棺的裝飾紋飾可分為紋樣和圖像兩大類,紋樣類裝飾主要為雲氣紋、菱形紋等,圖像類裝飾有四神、門闕、異獸、人物等。鑲嵌、貼飾漆棺的裝飾以柿蒂紋、菱形網格紋為主,依然是裝飾性較強的紋樣類裝飾。鑲嵌玉飾的漆棺在裝飾漆棺中較為特殊,僅在少數高等級墓葬中發現,並非常見裝飾。所謂的鑲玉漆棺,則是在棺內鋪滿玉片,不能看作純粹的裝飾行為,而是與葬玉思想有更為緊密的聯繫[24]。

(三)小結

東周至西漢時期漆棺裝飾均以彩繪為主,鑲嵌、貼飾漆棺一直存在,西漢時期鑲嵌裝飾漆棺數量有所增加,鑲嵌的飾件從銅片、蚌殼、料珠變為玉片和泡釘。紋飾變化上,春秋時期各地漆棺均以幾何紋飾為主,見有雲雷紋、竊曲紋、波曲紋、勾連紋、獸面紋等。戰國時期楚地新出現了幾何變體的獸紋、龍鳳紋以及人物故事圖像等。至西漢時期,漆棺裝飾紋飾發生很大變化,新出現雲氣紋(雲虡紋)、柿蒂紋、菱形網格紋和四神、日月、神仙異獸、穿璧等圖像。除雲雷紋外,東周所流行的幾何紋飾大多消失,而雲雷紋僅飾於漆棺邊緣,不再作為主體紋飾。

整體觀之,東周時期的漆棺裝飾紋樣以抽象的幾何紋為主,漆棺各擋板的裝飾無明顯差異。西漢時期的紋樣則更加具象,題材更加豐富,漆棺裝飾存在一定的設計布局。考慮到西漢早期已出現設計、布局較為成熟的圖像類裝飾漆棺,類似的裝飾或許在戰國晚期已經存在。戰國時期漆棺裝飾南、北方略有差異,而西漢時期各地漆棺的裝飾風格則變得更為統一。

二、漆棺裝飾的來源、內涵及其變化

(一)東周時期

通過上文分析可知,東周時期常見的漆棺紋飾有雲雷紋、竊曲紋、蟠螭紋、勾連紋、龍鳳紋等。已有學者認識到,這類紋飾均為青銅器上的常見紋飾[25]。有些紋飾的使用由來已久,在織物和其他漆器上也會出現。下面針對典型紋飾的來源和使用情況進行對比分析。

就黃君孟夫婦墓G2漆棺來看,其上的竊曲紋(圖一〇,1)、三角紋(圖一〇,3)和波曲紋(圖一〇,2)都是同時期青銅器上的常見紋飾。如同墓所出銅盤上有類似的竊曲紋(圖一〇,4),銅壺上飾有與漆棺同樣的三角紋(圖一〇,6)。波曲紋在春秋早期主要裝飾在銅鼎、甗、壺等器物的腹部[26],亦是該時期青銅器中的常見紋飾(圖一〇,5)。

圖一〇 黃君孟夫婦墓G2漆棺紋飾與同時期青銅器紋飾對比圖

曾侯乙墓主棺上所飾蟠螭紋(圖一一,1)與春秋早期樊君銅盆上的紋飾[27]如出一轍(圖一一,7),渦紋常見於楚地漆器和青銅器上(圖一一,8、11),鳳紋、虎紋(圖一一,2)同樣見於江陵沙冢M1矢箙面板[28](圖一一,12),外棺銅框架上所飾和內棺上用來裝飾窗邊的勾連蛇紋(圖一一,4,5)多見於同時期楚地的青銅器上(圖一一,9)。其他裝飾性紋樣,在同墓其他器物上也有發現,如外棺框架上所飾「十」字紋,在編鐘立柱、橫架和編鐘銅人柱的衣服邊緣(圖一一,10)、漆木架均有發現;綯紋、蟠螭紋、渦紋等也同樣用於裝飾樂器,如笙(圖一一,14);神人圖像(圖一一,3)在均鍾(五弦琴)上也有發現(圖一一,13)。內、外棺上用作裝飾的渦紋、勾連雲紋、綯紋(圖一一,6)等幾何紋飾,也是同墓青銅器和漆器上的常見紋飾。

圖一一 曾侯乙墓漆棺紋飾與同時期青銅器、漆器紋飾對比圖

包山楚墓、長台關楚墓的漆棺有異曲同工之處,棺上紋飾為幾何變體獸紋,紋飾呈對稱布局,棺身還裝有鎏金鋪首銜環。包山楚墓M2漆棺上的紋飾在同墓所出漆奩、漆筒、漆盾、錯金銀銅樽等器物上可見。有學者指出,該漆棺上的鳳鳥圖案可能是對同期刺繡紋飾的模仿[29]。長台關楚墓M1、M2漆棺上的紋飾與同墓銅鏤空杯紋飾[30]近似,戰國時期楚地出土的錯金銀銅扁壺、漆木扁壺上也有類似紋飾[31]。

長台關和包山兩處墓地出土的彩繪漆棺在形制、裝飾紋樣的風格上與同期其他漆棺略有不同。漆繪用色也十分豐富,不局限於常見的紅、黑配色,而使用金、銀等顏色。戰國時期楚地的錯金銀銅器漸有流行趨勢,對比錯金銀器物上的紋飾,兩墓的彩繪漆棺從紋飾風格和顏色選擇來看,似有意圖模仿錯金銀工藝的呈現效果。同時期其他漆木器也見有模仿嵌錯工藝的現象,如棗陽九連墩楚墓出土的漆木扁壺[32],此時期裝飾紋樣沒有嚴格的載體限制,各類器物間存在相互借鑑與融合的情況,一些銅器上也會有漆繪。

此外,漆棺上十分常見的雲雷紋在青銅器、漆器、織物上也常見。從時代和地域來看,雲雷紋使用時間較長,地域分布也十分廣泛。早在商代石雕人像的衣物上,就裝飾有雲雷紋[33]。西周時期的青銅禮器和荒帷上[34]戰國時期楚墓出土的絲織品[35]和木俑所穿深衣[36]上均可見到同類紋飾。即便是十分特殊的嚴倉M1彩繪漆棺所繪由人物、建築、車馬等構成的故事性圖像,在彩繪漆器、線刻紋銅器上也有發現,如荊州天星觀M2漆酒具盒[37](圖一二,1)、長治分水嶺M84銅鑒[38](圖一二,2)。

圖一二 戰國時期器物上所飾人物故事圖案

1.漆酒具盒(荊州天星觀M2:103) 2.銅鑒(長治分水嶺M84:7)

綜上所述,東周時期對於漆棺裝飾紋飾的選擇,並未顯示出十分特別之處,多是同期青銅器、漆器、玉器、絲織品上的常見紋飾。同墓所出漆棺、青銅器、漆器上的紋飾常常會互相借鑑模仿,漆棺紋飾的來源較為多元。當然,青銅器裝飾工藝的發展,也影響著漆棺的裝飾手法。錯金銀工藝在春秋晚期開始出現,戰國時期錯金銀銅器數量明顯增加,且在楚系墓葬中十分流行。恰好在這一時期,楚地漆棺上出現了帶有錯金銀風格的裝飾紋樣。

總體來看,東周時期多數漆棺上的圖樣看起來不具有太多特別含義,裝飾的位置也多在棺蓋板、棺身的邊緣處,通體滿繪的僅見於楚文化圈中的高等級墓葬。個別具有一定喪葬內涵的圖像也主要為一般性的守衛形象,如曾侯乙墓漆棺有神人護衛、門窗等裝飾。

(二)西漢時期

根據前文分析,西漢時期漆棺彩繪裝飾按紋飾題材可分為紋樣類和圖像類,鑲嵌、貼飾漆棺的裝飾圖案與紋樣類彩繪裝飾有異曲同工之處。因此,在討論漆棺紋飾來源和內涵時,將其歸入紋樣類裝飾一併討論。

紋樣類裝飾延續了東周時期漆棺裝飾的傳統,選用當時青銅器、漆器、織物上的常見紋樣。如雲氣紋、柿蒂紋均為漢代漆器的常見紋飾[39]。漆棺上的常見紋樣從雲雷紋、竊曲紋、蟠螭紋等轉變為雲氣紋和柿蒂紋,也遵循了漆器紋樣變化的大趨勢。

漆棺上貼飾的織物多數保存不佳,附著在棺內和棺外的情況皆有。已知老山漢墓和海州侍其繇墓貼飾織物的紋樣皆為捲雲紋,從老山漢墓公布的圖片材料看,織物紋飾[40]與馬王堆M1所出「長壽繡」「信期繡」接近。馬王堆M1最內層棺外壁貼飾菱花貼毛錦,也是當時常見的實用織錦,這種菱形紋飾又可稱為「杯紋」。

用柿蒂形泡釘與菱形網格鎏金飾件組合裝飾的做法,在其他漆器上尚不多見,可能是漢代葬具常用的裝飾。類似的裝飾漆棺,在蒙古國高勒毛都2號墓地(Gol Mod 2)M1第21號和27號陪葬墓、M10[41](圖一三,1),塔黑勒特浩特格爾(Takhiltyn Khotgor)M64[42],德利格納爾(Duurlig Nars)M2[43],蘇德扎(Sudzha)M54[44](圖一三,2)等匈奴貴族墓中發現,雖然裝飾材質和製作細節有差異,但這種裝飾手法顯然是受到了漢地的影響[45]。柿蒂紋與網格紋的組合裝飾似有一定等級性,無論是在漢墓還是匈奴墓中,使用者多為貴族。

圖一三 匈奴貴族墓漆棺裝飾

1.高勒毛都2號墓地M10漆棺 2.蘇德扎M54漆棺

(2采自Konovalov,P. B., The Burial Vault of a Xiongnu Prince at Sudzha [Il』movaia Pad』, Transbaikalia], Plate 36, 2)

圖像類裝飾中,四神、建築、仙山、人物等題材的出現,說明棺作為葬具用以裝殮屍體外還承載更多的思想內涵。如南陽百里奚路M12漆棺,外棺蓋繪製日、月,側擋繪製四神。而臨沂金雀山M14漆棺則是在表現一個建築空間,頭擋繪製雙闕和大門,腳擋繪製建築的後牆。兩件漆棺的裝飾方式,顯示出漆棺作為葬具擁有了較為明顯的宇宙和理想生活空間的意義。長沙砂子塘M1漆棺和馬王堆M1漆棺彩繪是學界討論的重點,關於兩棺圖像的解讀基本是圍繞與崑崙、天門有關的神仙信仰展開[46],觀點雖有一些不同,但還是比較一致地認為這些圖像顯然超出了對現實世界的模仿,較為系統地表達了人們對死後世界的想像和理想,多數學者同意是當時神仙信仰流行下的產物。

綜上所述,西漢時期漆棺裝飾內容可分為兩大類。一是紋樣類,延續東周時期的傳統,選用同一時期普遍流行的裝飾性圖樣,如雲氣紋、柿蒂紋、杯紋。這類紋飾並非為葬具所設計的專屬圖樣,在漢代其他類別器物中廣泛使用。二是圖像類,這是專門為裝飾漆棺進行的設計。其中一類是將漆棺視作一個空間營造的載體,模擬宇宙或住宅,有較為明確的方向性和空間感;另一類比較系統地裝飾神仙異獸圖像,可以看作喪葬信仰和死後願望的圖像化表達。

西漢時期新出現的漆棺裝飾方式,間接傳遞出當時所流行的思想觀念。四神與日月裝飾,是戰國秦漢以來以陰陽、四象、五行為主體所構成的宇宙模式在喪葬中的表現,而墓葬已被視作一個微型的宇宙空間,類似觀念早在秦始皇帝陵「上具天文,下具地理」的營造思想中已有所體現。繪製建築圖案,順應了墓葬「第宅化」的發展趨勢。鑲玉漆棺的出現,體現了對於玉與不朽的追求。神仙、神山、神獸等圖案,可能與當時所流行的生死觀念有關。從這一角度觀察,西漢漆棺裝飾較東周有了明顯的變革與創新。

三、結 語

東周至西漢時期漆棺裝飾的變革,重點不在於具體紋飾的變化,而是在裝飾內容和內涵上進行新的探索。部分漆棺裝飾不僅限於繪製一些常見的漆器紋樣,而是有目的、有布局地進行裝飾。漆棺逐漸具有更豐富的喪葬內涵,而不僅僅是裝斂屍體的葬具。這種變化可能發生在戰國晚期至西漢早期。這或許與生死觀念的變化和葬具製作的專門化有關,而這二者又是相互關聯和促進的。

東周時期對於死亡的認識多停留在「大象其生以送其死」的層面,漢代對於死亡和死後世界的認知並不限於此。從墓葬營建來看,模仿生時居所、構建模型宇宙、描繪仙界場景等方式,蘊含著時人對死後世界的想像。而人死為鬼、死後成仙、生死異路等觀念的流行,顯示出生、死之間的差別逐漸明顯。

雖然棺是一種特殊的器具,使用場景十分局限,即《韓非子·備內》所謂「人不死,則棺不買」。但從上文所討論的漆棺裝飾結合文獻材料來看,先秦時期的漆棺製作和裝飾可能並未完全從相關手工業活動中獨立出來。先秦時期對於棺的認識,主要有三個角度:一是作為葬具用來裝斂屍體,「欲其堅厚久遠,非特為人觀視之美而已」[47];二是作為身份等級的象徵,通過棺槨數量和飾棺之法的不同來體現;三是厚葬思想的物質載體,主要通過加大棺的尺寸、板材的厚度來體現。考古資料與文獻記載,均透露出多數漆棺上的紋飾只是作為一種裝飾,並未予漆棺裝飾以特殊關注。《周禮·天官·冢宰》云:「縫人掌王宮之縫線之事,以役女御,以縫王及後之衣服。喪,縫棺飾焉,衣翣柳之材。掌凡內之縫事」[48],可見掌管縫線之事的縫人,不僅負責生人的衣物製作,同時也負責喪事所用的飾棺之物。《周禮》中對其他喪葬物品的記述也有類似情況。這說明喪葬環節中專用的器物,其製作和管理可能並未與日常器物嚴格劃分。這與文中論述的此時漆棺裝飾多與同期青銅器、漆器、絲織品上的紋飾相仿的現象應具有直接關聯。

漢代文獻中始見對漆棺裝飾的描述,且明確指出身份等級較高者的漆棺是帶有特殊裝飾的。如《漢書·佞幸傳》記載:「賢自殺伏辜,死後父恭等不悔過,乃復以沙畫棺四時之色,左蒼龍,右白虎,上著金銀日月,玉衣珠璧以棺,至尊無以加」[49]。文獻所載漆棺的樣式大抵與考古出土的實物相符合,當然考古材料所顯示的實際情況顯然比文獻記載更加豐富。

更重要的是,漢代文獻中明確指出設立有專門製作喪葬器具的部門東園。《漢書·百官公卿表》載「東園匠十六官令丞」,顏師古注曰:「東園匠,主作陵內器物者也」。「將作少府……景帝中六年更名將作大匠。屬官有石庫、東園主章……武帝太初元年更名東園主章為木工」,注曰:「東園主章掌大材,以供東園大匠也」[50],《漢書·霍光傳》記有「東園溫明」,「溫明」即蓋在死者面部的漆木面罩。《漢書·孔光傳》記有「東園秘器」,即棺。《後漢書·皇后紀下》亦載:「斂以東園畫梓壽器、玉匣、飯含之具,禮儀制度比恭懷皇后」,注曰:「東園,署名,屬少府,掌為棺器。梓木為棺,以漆畫之」[51]。

據文獻記載,東園是專門製作喪葬器具的機構,其中包含木質葬具,既然漢代在中央已經設立專門工官,漆棺的製作勢必要從一般手工業門類脫離出來。而這種脫離,說明葬具的製作更加專門化,喪葬功能也愈發突出。也正因此,西漢時期的漆棺裝飾與同期漆器、陶器、青銅器紋飾的差異逐漸明顯,出現了與葬具形制、功能相配合的圖案。從上述考古材料中可以看到,不僅是皇室,葬具製作的專門化現象至少在中高等級官吏中廣泛實行。

漢代以降,葬具製作專門化的情況依然延續。北魏時期洛陽城南的奉終里彙集了從事送死之器製作的手工業者,里內之人多賣送死之具及諸棺槨,並賃輀車為事[52]。由此,有關葬具乃至喪葬器物專業化製作的問題或可繼續探尋,將另撰文予以探討。

附記:本文得到中國博士後科學基金資助項目(項目編號2023M742461)、「國家資助博士後研究人員計劃」(項目編號GZC20231785)的資助。

向上滑動閱讀注釋

[1]中國社會科學院考古研究所:《張家坡西周墓地》第33頁,中國大百科全書出版社,1999年。

[2]河南信陽地區文管會、光山縣文管會:《春秋早期黃君孟夫婦墓發掘報告》,《考古》1984年第4期。

[3]湖北省博物館:《曾侯乙墓》第19~55頁,文物出版社,1989年。

[4]湖南省博物館:《湖南湘鄉牛形山一、二號大型戰國木槨墓》,見《文物資料叢刊》(3),文物出版社,1980年。

[5]湖北省荊沙鐵路考古隊:《包山楚墓》第63頁,文物出版社,1991年。

[6]河南省文物研究所:《信陽楚墓》第18、82、83頁,文物出版社,1986年。

[7]湖北省博物館編:《楚國八百年》第169頁,文物出版社,2022年。

[8]山西省考古研究所、忻州市文物管理處:《忻州上社戰國墓發掘報告》,見《三晉考古》第三輯,山西人民出版社,2006年。

[9]中國科學院考古研究所:《輝縣發掘報告》第73頁,科學出版社,1956年。

[10]河北省文物研究所、邢台市文物管理處:《河北邢台市葛家莊10號墓的發掘》,《考古》2001年第2期。

[11]洛陽市文物工作隊:《洛陽西郊四號墓發掘簡報》,見《文物資料叢刊》(9),文物出版社,1985年。

[12]a.高至喜:《長沙烈士公園3號木槨墓清理簡報》,《文物》1959年第10期。

b.湖南省博物館等:《長沙楚墓》(上)第70、71頁,文物出版社,2000年。

[13]湖南省博物館:《長沙象鼻嘴一號西漢墓》,《考古學報》1981年第1期。

[14]開封市文物管理處:《河南杞縣許村崗一號漢墓發掘簡報》,《考古》2000年第1期。

[15]劉新等:《河南南陽發現西漢早期四神圖彩繪漆棺》,《中國文物報》2014年12月19日第8版。

[16]臨沂市博物館:《山東臨沂金雀山周氏墓群發掘簡報》,《文物》1984年第11期。

[17]湖南省博物館:《長沙砂子塘西漢墓發掘簡報》,《文物》1963年第2期。

[18]湖南省博物館、中國科學院考古研究所:《長沙馬王堆一號漢墓》第13~27頁,文物出版社,1973年。

[19]a.安徽省文物考古研究所、安徽省六安市文物局:《安徽六安雙墩一號漢墓發掘簡報》,見《文物研究》第17輯,科學出版社,2010年。

b.安徽省文物局、安徽省文物考古研究所編著:《建國60周年安徽重要考古成果展專輯圖錄》第222~233頁,文物出版社,2014年。

[20]揚州博物館、天長市博物館編:《漢廣陵國玉器》第10頁,文物出版社,2003年。

[21]南京博物院、盱眙縣文廣新局:《江蘇盱眙大雲山江都王陵二號墓發掘簡報》,《文物》2013年第1期。

[22]祁普實:《老山漢墓出土主要文物芻議》,見《首都博物館論叢》(2011年),北京燕山出版社,2011年。

[23]南波:《江蘇連雲港市海州西漢侍其繇墓》,《考古》1975年第3期。

[24]a.王煜:《漢代鑲玉漆棺及相關問題討論》,《考古》2017年第11期。

b.李銀德:《漢代楚(彭城)國葬玉研究》,見《湖南省博物館館刊》第16輯,嶽麓書社,2020年。

[25]Alain Thote, Burial Practices as Seen in Rulers』 Tombs of the Eastern Zhou Period: Patterns and Regional Traditions, Religion and Chinese Society: Ancient and Medieval China, The Chinese University of Hong Kong and École française d』 Extrême-Orient, pp.65-108, 2004.

[26]彭裕商:《春秋青銅器年代綜合研究》第152頁,中華書局,2011年。

[27]河南省博物館等:《河南信陽市平橋春秋墓發掘簡報》,《文物》1981年第1期。

[28]湖北省文物考古研究所:《江陵望山沙冢楚墓》第179頁,文物出版社,1996年。

[29]Colin Mackenzie, The Influence of Textile Design on Bronze, Lacquer and Ceramic Decorative Styles during the Warring States Period, Orientations (Hong Kong), 30(7), 1999.

[30]河南省文物研究所:《信陽楚墓》第51頁,文物出版社,1986年。

[31]湖北省文物考古研究所等:《湖北棗陽九連墩M2發掘簡報》,《江漢考古》2018年第6期。

[32]同[31]。

[33]趙豐等:《中國古代物質文化史·紡織》第102頁,開明出版社,2014年。

[34]陝西省考古研究院等:《陝西韓城梁帶村墓地北區2007年發掘簡報》,《文物》2010年第6期。

[35]趙豐等:《中國古代物質文化史·紡織》第101~103頁,開明出版社,2014年。

[36]襄陽市博物館、老河口市博物館:《老河口安崗楚墓》第74~79頁,科學出版社,2018年。

[37]湖北省荊州博物館:《荊州天星觀二號楚墓》第150頁,文物出版社,2003年。

[38]山西省考古研究所等:《長治分水嶺東周墓地》第288頁,文物出版社,2010年。

[39]洪石:《戰國秦漢漆器研究》第130~132頁,文物出版社,2006年。[40]同[22]。

[40]同[22]。

[41]a.Bryan K. Miller, et al., A Xiongnu Tomb Complex: Excavations at Gol Mod 2 Cemetery, Mongolia (2002-2005), Mongolian Journal of Anthropology, Archaeology and Ethnology, 2(271), pp.1-21, 2006.

b.河南省文物考古研究院等:《高勒毛都2號墓地:2017~2019中蒙聯合考古報告》第203~205頁,科學出版社,2022年。

[42]Bryan K. Miller, et al., Elite Xiongnu Burials at the Periphery: Tomb Complexes at Takhiltyn Khotgor, Mongolian Altai, Current Archaeological Research in Mongolia, Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, pp.301-314, 2009.

[43]Yun Hyeung-Won and Chang Eun-Jeong, Excavations of Xiongnu Tombs at Duurlig Nars Cemetery in Eastern Mongolia, Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia, Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, pp.261-274, 2011.

[44]P. B. Konovalov, The Burial Vault of a Xiongnu Prince at Sudzha (Il』 movaia Pad』, Transbaikalia), Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, pp.27-29, 2008.

[45]Bryan K. Miller, Xiongnu: The World’s First Nomadic Empire, Oxford University Press, pp.162-219, 2024.

[46]a.[美]巫鴻著,陳星燦譯:《禮儀中的美術——馬王堆再思》,見《禮儀中美術:巫鴻中國古代美術史文編》,生活·讀書·新知三聯書店,2005年。

b.賀西林:《從長沙楚墓帛畫到馬王堆一號漢墓漆棺畫與帛畫——早期中國墓葬繪畫的圖像理路》,見《中國漢畫學會第九屆年會論文集》(上),中國社會出版社,2004年。

c.Tseng, Lillian Lan-ying, Picturing Heaven in Early China, Harvard University Asia Center, 2011.

d.汪悅進:《入地如何再升天?——馬王堆美術時空論》,《文藝研究》2015年第12期。

e.姜生:《馬王堆一號漢墓四重棺與死後仙化程序考》,《文史哲》2016年第3期。

f.王煜:《崑崙與閭闔、天門:長沙漢初漆棺圖像整體考察》,《江漢考古》2021年第3期。

[47][宋]朱熹撰:《四書章句集注·孟子集注》第245頁,中華書局,1983年。

[48][漢]鄭玄注,[唐]賈公彥疏,趙伯雄整理:《十三經註疏·周禮註疏》第208頁,北京大學出版社,1999年。

[49]《漢書·佞幸傳》第3739、3740頁,中華書局,1962年。

[50]《漢書·百官公卿表上》第731~734頁,中華書局,1962年。

[51]《後漢書·皇后紀下》第442頁,中華書局,1965年。

[52][魏]楊衒之撰,周祖謨校釋:《洛陽伽藍記校釋》第121、144頁,中華書局,2010年。

作者:焦陽(四川大學考古文博學院)

原文刊於:《考古》 2024年 第6期

責編:昭晣 韓翰

來源 | 中國社科院考古所中國考古網