在中國眾多的傳統節日中,中元節,又稱鬼節、七月半或盂蘭盆節,以其獨特的文化內涵和豐富的民俗活動,成為了民間信仰與傳統文化交織的一個重要節點。每年農曆七月十五,這一天被賦予了超度亡魂、緬懷先人的特殊意義。關於中元節的習俗,民間流傳著「1要祭、2要燒、3要吃、4不做」的說法,這些習俗不僅承載著深厚的文化底蘊,也反映了人們對生命、死亡以及親情的深刻思考,來看看有道理嗎?

編輯

一、1要祭

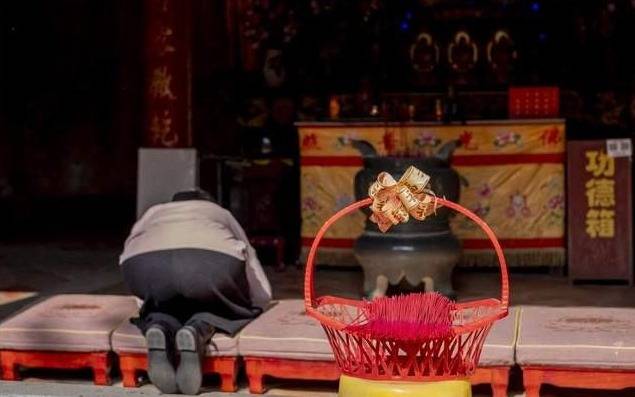

要祭,乃中元節之靈魂所系,慎終追遠,情深意切,緬懷先人之恩德,如涓涓細流,滋養著後人的心田。家家戶戶,皆沐浴在肅穆與溫情交織的氛圍中,精心籌備供品,非但時令鮮果琳琅滿目,更有精心製作的糕點,散發著誘人的香甜,寓意生活的甜蜜與豐盈;米飯粒粒飽滿,象徵家族的興旺與傳承;酒水清澈,斟滿對先人的敬仰與思念。

祭祀之時,香煙裊裊,似與天際相接,每一縷輕煙都承載著後人的深情厚誼,緩緩升向蒼穹;燭火搖曳,照亮了祖先的歸途,也照亮了後輩前行的道路。紙錢紛飛,化作片片思念,隨風飄散,仿佛能穿越時空的界限,抵達那遙遠的彼岸,告知先人家族的安好與祈願。家人圍立,心手相連,默念祈福之語,字字句句,皆是對先祖的無限敬仰與深切懷念,祈願他們在另一個世界得以安息,並賜福於家族,佑其平安順遂,福祿綿長。

此習俗,猶如一根無形的紐帶,緊緊連接著過去與現在,讓家族的記憶得以延續,讓先輩的智慧與精神在後代中熠熠生輝。它不僅是中華民族「慎終追遠」傳統美德的生動體現,更是家族情感交流、文化傳承與凝聚力強化的重要載體,讓每一個參與其中的靈魂都能感受到那份來自血脈深處的溫暖與力量。

編輯

二、2要燒

在中元佳節,那幽深的夜幕下,"燒"這一字,承載著無盡的深情與虔誠,它如同橋樑般橫跨生死兩界,將人間的溫暖與哀愁,化作縷縷青煙,飄向彼岸。燒紙錢,非但是物質財富的傳遞,更是心靈慰藉的具象化,每一張紙錢跳躍的火光中,都蘊含著對往昔歲月共度的感激,以及對亡靈在彼岸世界安好的祈願。紙衣紙屋,精緻而細膩,仿佛是匠人之心與親人之情的結晶,它們隨著火焰的舔舐緩緩化為灰燼,卻也在另一個維度中,為逝者構築起溫暖的居所,抵禦陰冷與孤寂。

而放河燈,則是夜空中最溫柔的筆觸,一盞盞燈火隨波逐流,宛如點點星光,照亮了亡靈歸途的黑暗,每一盞燈都是生者對逝者無盡的思念與不舍,它們在水中搖曳生姿,仿佛在訴說著未盡的故事,引領著亡靈穿越漫長的冥河,找到心靈的歸宿。至於燒紙船,更添幾分壯闊與浪漫,它不僅是物理上的交通工具,更是靈魂穿越生死界限的象徵,寓意著即便是在無盡的黑暗中,也有希望之光指引前行,讓亡靈得以安然渡過重重難關,抵達那片沒有苦難、只有安寧的彼岸世界。

這一切習俗,不僅僅是對亡靈的追思與超度,更是對生命奧秘的敬畏與探索,體現了人類對於生死輪迴、因果報應的深刻思考與樸素信仰。在這片被火光與星光點綴的夜空下,生與死的界限變得模糊而溫暖,每一份哀思都化作了對生命的頌歌,迴響在無盡的宇宙之中。

編輯

三、3要吃

在中元節這幽遠而溫馨的時節里,品嘗時令之味,共聚天倫之樂,成為了家家戶戶不可或缺的儀式。餐桌上,一道道應季佳肴如同時間的信使,緩緩鋪陳開一幅幅生動的民俗畫卷。其中,鴨子作為節日的明星菜肴,其烹制方式各異,卻都蘊含著「鴨」諧音「壓」,意在以食之力,祈願邪靈退散,家宅安寧,為家人披上一層無形的保護罩,讓愛與祥和瀰漫於每個角落。

扁食,這一形似月牙、味美情長的食物,不僅是味蕾上的享受,更是心靈的慰藉。它輕輕咬合間,釋放出的不僅是餡料的鮮美,更是對團圓美滿的深切期盼,如同細水長流的日子,提醒著人們珍惜眼前人,共築和諧家園。每一口扁食,都是對過往歲月的溫柔回望,對未來生活的美好憧憬。

此外,部分地區還盛行以素食或粗茶淡飯祭祖,這不僅是對先人簡樸生活的追憶與致敬,也是對傳統節儉美德的傳承與弘揚。在裊裊炊煙中,每一勺清湯、每一片素菜,都承載著對先人的深切懷念與無限敬仰,讓家族的血脈與精神在味蕾間得以延續。

如此,中元節的飲食習俗,不僅是一場味蕾的盛宴,更是一次心靈的洗禮。在品嘗與共享中,家人間的情感得以升華,文化的根脈得以綿延,共同編織了一幅幅關於愛、傳承與希望的溫馨圖景。

編輯

四、4不做

在中元節這幽邃而莊嚴的時節里,民間習俗猶如古老的織錦,細膩地勾勒出對亡靈世界的敬畏與溫情。避忌言行,非但非迷信之談,實則是心靈深處對逝者安息的溫柔守護。夜幕低垂,星辰隱匿,人們謹慎地避免外出遊盪,尤忌涉足荒郊野嶺或陰風陣陣之所,生怕一不小心,便踏入了亡靈徘徊的幽界,驚擾了那份應有的寧靜與祥和。

言語之間,亦需慎之又慎,鬼魅之談猶如夜風中飄忽的燭火,輕易便能引燃不祥的陰雲,因此,此日裡多以溫馨回憶替代驚悚故事,讓心靈沐浴在溫暖的回憶光芒中。

至於大規模的歡宴與歌舞,雖是人間的歡樂盛宴,卻在中元之夜顯得格格不入,它們被輕輕擱置一旁,以免那喧囂之聲穿透陰陽界限,擾亂了亡靈尋求安寧的旅程。

更甚者,餐桌上的每一粒米、每一道菜,都承載著對過往歲月的感激與懷念,浪費食物或隨意處置祭品,無異於對先人的輕視與遺忘。人們細心照料著每一個細節,從餐桌到環境,力求無一絲不敬,以此表達對生命循環不息的深刻理解,以及對自然法則不可侵犯的崇高敬意。在這份敬畏之中,中元節不僅僅是一個節日,更是一次心靈的洗禮,讓人們在緬懷中學會珍惜,在敬畏中領悟生命的真諦。

編輯

綜上所述,「1要祭、2要燒、3要吃、4不做」的中元節習俗,不僅是對逝去親人的一種緬懷與紀念,更是中華民族傳統文化中敬畏生命、尊重自然、追求和諧的重要體現。在這個特殊的日子裡,讓我們以一顆虔誠而感恩的心,去緬懷那些曾經給予我們愛與關懷的親人,同時也提醒自己珍惜眼前人,活好當下,共同創造一個更加和諧美好的社會。

你認為我分析得對嗎,歡迎在評論區交流討論?