兩千多年前,我國西北的生態環境怎麼樣?漢代邊塞有哪些野生動物出沒?漢代人和動物如何相處?今天是國際生物多樣性日,讓我們走進描摹歷史細節的簡牘「世界」,開啟一段尋「簡」之旅,品「牘」兩千多年前的「人與自然」。

在西北出土的漢簡中,頻繁出現了松、榆、槐等樹種的名稱,甚至顯示有不少當時的隧名和里名以樹木命名。「隧」是邊塞承擔候望烽火的基層軍事單位,「里」則為行政單位,類似於現代的鄉村一級。

樹木豐茂,水草亦豐。以漢代居延地區為例,也就是現在內蒙古額濟納旗和甘肅金塔一帶,被認為是漢代邊塞水產豐富之地。居延漢簡中不僅出現了大量如「大司農茭」或「大農茭」等水生草本植物的記錄,在相關的漁產資料中,甚至出現「載魚五千頭」等說法。

前方「野馬出沒」!居延漢簡有關「野馬」的記錄是珍貴的生態史資料。居延「野馬」簡文很可能是世界上較早對於這一野生動物品種的文字記錄之一。

除了野馬、野駱駝,在漢代河西走廊地區出沒較多的野生動物還有野驢、野鹿、黃羊等,家養動物則有馬、牛、羊、驢、雞、狗、豬等。這些動物種類繁多,且數量龐大。

面對如此豐富的「動物世界」,漢代人如何與它們相處呢?

在漢代,馬匹是重要的生產、運輸、軍隊戰備資源,漢代人極其「尚馬」,對馬的分類、飼料供給、醫療措施、登記制度都有明確的管理機制。

這匹馬名為「鐵柱」,簡牘中詳盡記錄了它的毛色、年齡、身高、性別、用途等,可見當時古人對它的嚴格管理和愛惜程度。此外還有追究馬駒死亡相關人責任的簡冊,這些都是漢代人愛馬、惜馬的實例。

從漢簡中得知,邊塞戍卒常與動物相伴,閒暇時甚至在珍貴的簡牘上「塗鴉」動物。雖然有的畫得精細、有的畫得粗糙,但都形象生動、可辨形狀,也說明繪畫者對動物的熟悉和喜愛。

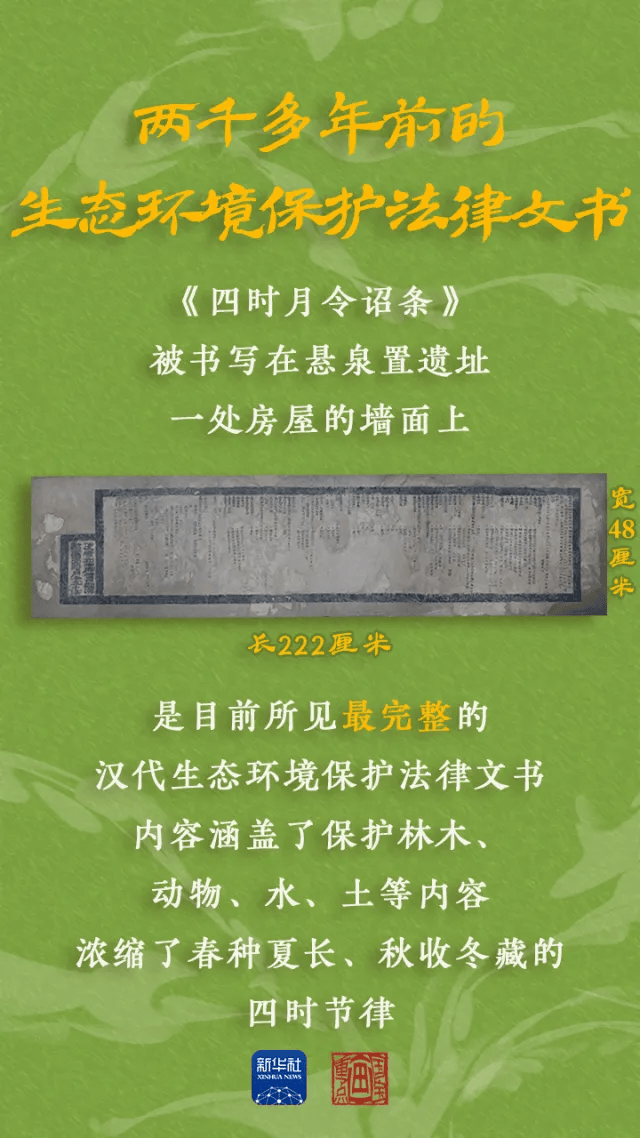

為了保護賴以生存的動植物環境,漢代人尊重自然規律,追求人與自然的和諧共生。在這份生態環境保護法律文書中,重點描述了不同節令時動物繁育的特點,並對如何實施有效保護做了詳細規定。

對於官吏和民眾是否有效落實了生態環境保護法律文書的相關規定,漢廷還安排專人定期檢查,並寫好標籤、列清事實後入庫存檔。

中華文明歷來崇尚天人合一、道法自然,追求人與自然和諧共生,孕育了豐富的生態文化。穿梭千年,漢代人的生態治理智慧,與現代生態環境治理理念一脈相承。

來源:新華社客戶端