《林間徐行:一位林風眠研究者的筆記》為徐宗帥數十年間研究林風眠的筆記合集。作者徐宗帥(1948—2024),文化學者、收藏家。出生於浙江溫州,後定居杭州。早年支邊,中年經商,後致力於林風眠研究,足跡遍及世界各地,收集林風眠相關人物事跡和史料,被譽為「掌握林風眠資料第一人」,編著有《林風眠年譜長編》《民間風眠書叢》等。2024年3月,他向浙江美術館無償捐贈六幅林風眠彩墨畫作品及其他名家書法珍品,填補了該館館藏空白。

作者數十年如一日地在全球範圍內追尋著林風眠的生活軌跡,積累了大量珍貴的第一手資料。本書即是他數年來的研究心得體會。共分三輯:第一輯追尋林風眠的足跡,第二輯為探討林風眠與友人的交往,第三輯對林風眠的作品進行梳理。

>>內文選讀:

序

浙江美術館館長 應金飛

徐宗帥先生是一位致力於林風眠藝術研究的民間學者,足跡遍及世界各地,被業界譽為國內「掌握林風眠資料第一人」,可謂造詣精深、建樹卓著。

眾所周知,林風眠是我國第一所高等藝術學府——國立藝術院(中國美術學院前身)首任院長,主張「兼容並包、學術自由」的教育思想,不拘一格廣納人才。他的藝術一生,試圖努力打破中西藝術界限,造就一種共通的藝術語言,他「介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術」,是一位富於創新意識的藝術大師,對現代主義藝術產生過極為深遠的影響。就如剛離開我們的美術史學者水天中先生所說:「林風眠是20世紀中國繪畫史上少有的幾個堅守個性,敢於放筆歌哭人生的畫家中的一個。」

徐宗帥先生對林風眠生平事跡的考察和深描不遺餘力、近乎痴迷——梅州、巴黎、杭州、北京、上海、東京、台北、香港……足跡遍布全球,幾近覆蓋了林風眠生活、創作的所有場所;通過悉心聯絡與之交集的親友、學生等相關歷史見證者,調研公私藏品,梳理海內外文獻,不僅積累了大量珍貴的第一手資料,更與諸多學人、林氏後人建立了深情厚誼。撰寫了數十篇有關林風眠論文,發表在《文匯報》《南方日報》《澎湃新聞》和《梅州日報》等媒體上。他的近200萬字巨著《林風眠年譜長編》(與人合作)正是其自嘲為「上天入地」之研究經歷的璀璨結晶,內中深蘊著他的毅力與熱忱、才華與智慧。

與徐宗帥先生學術成就同為業界所敬佩的是,他嚴謹、謙抑的性格和慷慨、無私的胸懷。早些年,徐先生曾透露將個人藏品捐贈給公共機構的願望,化私為公。隨著歲月的流逝,年歲漸高,經慎重考慮,他最終決定把多年珍藏的林風眠作品無償捐贈給浙江美術館,並對浙美學術品位和收藏條件表示讚賞。他曾經提到,開館之初,吳冠中先生向浙江美術館捐贈了他的作品與師友藏品,作為吳冠中的老師,館藏林風眠作品尚為空白,徐宗帥亦深知捐贈自藏林風眠畫作對完善浙江美術館的典藏譜系、推動文化建設意義重大。

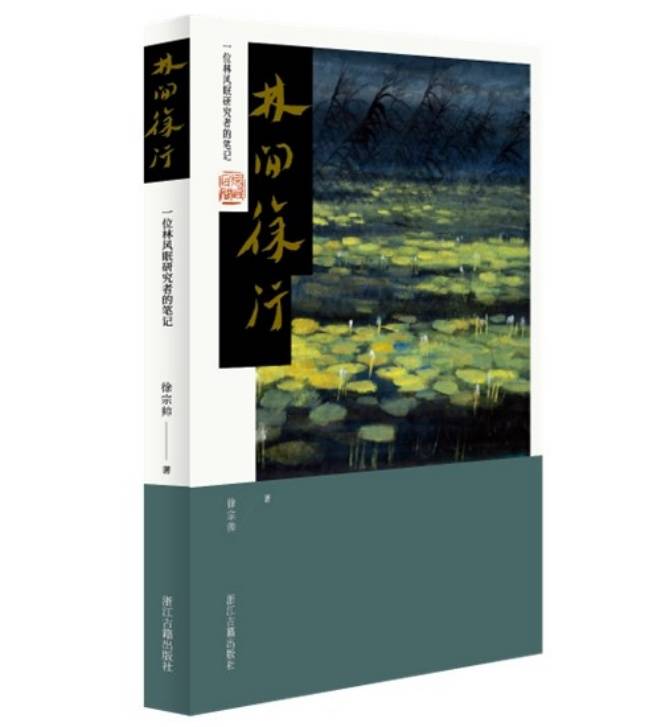

林風眠 《睡蓮》, 彩墨畫 67×67cm

,浙江美術館藏(

徐宗帥捐贈)

徐宗帥先生捐贈的6件林風眠彩墨畫作題材涉及山水、仕女、花卉、靜物等,均系林氏繪畫典型選題,不僅中西融合的藝術特色醇厚,尺幅亦方闊,如流入市場價值當是不菲。尤其《睡蓮》一作借鑑了莫奈的睡蓮筆意,以墨代色,營造出深沉而略帶悲涼的氣息;花葉、月光、蘆葉、蓮塘構成了神秘的詩意影調,靜謐中隱藏著動勢,畫面透露的東方哲思引人遐想。徐先生夫婦特將此畫掛在臥室床頭,如寶石山的晚霞、葛嶺山脊的晨露,朝夕相伴。《靜物》更是勾連中西,把塞尚到莫迪利亞尼等巴黎盛宴的餘韻,放進了東方某個城市暗淡角落的餐桌上,東西審美在交融、消化後再顯觸電般火花四射的光芒。20世紀二三十年代一群中國現代主義藝術家的努力,仿佛就林風眠如他自己畫面常出現的夜鶯和蘆雁般孤寂,且以一己之力修得正果。那種屬於20世紀的孤寂、冷艷、溫和、悲涼、曠達,仿佛是每一個經歷時代跌宕的世紀老人的感慨與無奈,而林風眠以藝術的方式透過時代霧靄告訴未來。由此可見捐贈雖數量不大,但凝結著捐贈者的心血和藝術品鑑眼光。

為更好地弘揚徐宗帥先生的捐贈義舉,深化林風眠藝術品的歷史價值與傳承意義,浙江美術館與浙江古籍出版社聯手,結集出版了徐先生撰寫的林風眠研究論文。正如他表示「林風眠藝術不僅是他畢生的事業焦點,更是他精神世界的寄託」。我們在守護與傳播有形的藝術品、文獻的同時,也在推動這份對中華文化藝術瑰寶的摯愛能夠薪火相傳,發揚光大,此舉必定極大激發公眾參與美術館建設的積極性,引起廣泛的社會關注和積極反響。此外,浙江美術館將深入做好以林風眠、吳冠中等為代表的中國近現代美術課題研究,以期成為重要的學術中心。

作者:應金飛

文:應金飛 編輯:周怡倩 責任編輯:朱自奮