全面深化經濟體制改革取得歷史性成就

黨的十八大以來,各領域基礎性制度框架基本確立,很多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構。從經濟體制改革看,不斷完善社會主義基本經濟制度,加快完善社會主義市場經濟體制,堅持「兩個毫不動搖」,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發揮政府作用,市場體系和宏觀調控體系持續健全,為推動高質量發展注入了強勁動力,書寫了經濟發展奇蹟新篇章。

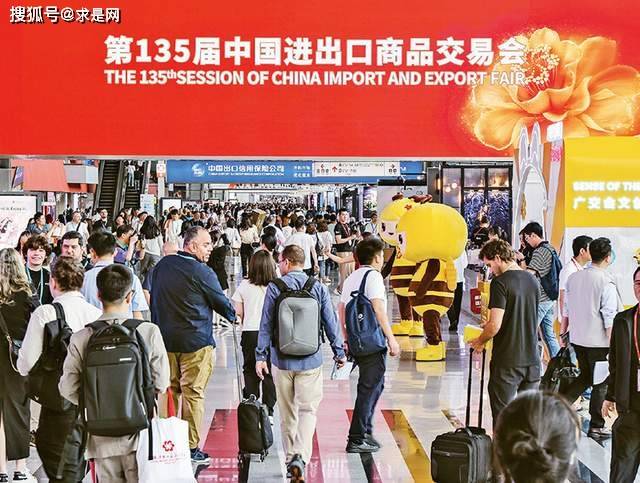

- 近年來,我國實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放,成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴。中國進出口商品交易會,又稱「廣交會」,是中國對外貿易的重要渠道和對外開放的重要窗口。圖為2024年4月15日第135屆中國進出口商品交易會開幕當日,中外客商在場館內參觀。新華社記者 劉大偉/攝

統一開放、競爭有序的市場體系建設取得積極成效。十多年來,我國推動有效市場和有為政府更好結合,穩步推進高標準市場體系建設,深化要素市場化改革,高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場加快形成。深化國資國企改革,國有經濟功能定位、布局方向、調整機制更加明確。依法保護民營企業產權和企業家權益,民營經濟發展環境不斷優化。市場准入負面清單制度、公平競爭審查制度深入實施,營商環境市場化法治化國際化水平顯著提升。截至2023年底,登記在冊經營主體達1.84億戶,其中民營企業超過5300萬戶,分別比2012年增長了2.3倍和3.9倍。

宏觀經濟治理體系不斷健全。十多年來,我國充分發揮國家發展規劃戰略導向作用,發揮年度計劃宏觀引導作用,加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、環保、區域等政策的協調配合,把非經濟性政策和經濟政策均納入宏觀政策取向一致性評估,宏觀調控前瞻性、針對性、有效性進一步提高,我國經濟實力大幅提升。2023年國內生產總值超過126萬億元,增速居世界主要經濟體前列。多年來,我國一直是世界經濟增長的最大動力源,對世界經濟增長的貢獻率超過30%。

現代化產業體系發展壯大。十多年來,我國堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,大力完善科技創新體制機制,構建關鍵核心技術攻關新型舉國體制,建立健全企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,深入推進供給側結構性改革,通過優化要素配置和調整生產結構不斷提高供給體系質量和效率。2012—2023年全社會研發經費投入從1.03萬億元增長到3.3萬億元,與國內生產總值之比達2.64%,超過歐盟國家平均水平,創新型國家建設成效明顯。產業結構不斷優化,傳統產業轉型加快,新興產業蓬勃發展,服務業規模持續壯大。製造業增加值占全球比重達到30%左右,連續14年位居全球首位,其中高技術製造業增加值、裝備製造業增加值占規模以上工業增加值分別從2012年的9.4%、28%提高到2023年的15.7%、33.6%。服務業增加值占比從2012年的45.5%提高至2023年的54.6%。

開放型經濟新體制加快建立。十多年來,我國實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放,雙邊、區域和多邊合作持續推進。我國已成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴,貨物進出口總額連續多年居世界第一。外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度全面實行,面向全球的貿易、投融資、生產、服務網絡加快構建,規則、規制、管理、標準等制度型開放加快推進,22個自由貿易試驗區和海南自由貿易港建設蓬勃展開,與29個國家和地區簽署了22個自貿協定。共建「一帶一路」已成為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台,我國已與150多個國家、30多個國際組織簽署了230多份共建「一帶一路」合作文件,中歐班列通達歐洲25個國家200多個城市。

人民群眾獲得感幸福感安全感不斷增強。十多年來,我國堅持以人民為中心的發展思想,圍繞解決好人民群眾急難愁盼問題,推進社會事業改革創新,在收入分配、就業、教育、社會保障、養老托育、醫療衛生、住房保障等領域推出一系列重大改革舉措,打贏脫貧攻堅戰,歷史性地解決了困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題,並在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上取得長足進展。健全促進就業創業體制機制,2013—2023年累計實現城鎮新增就業超1.4億人。城鄉居民收入增長與經濟增長基本同步,中等收入群體超過4億人。基本公共服務均等化水平不斷提升,建成世界上規模最大的社會保障體系。統籌推進區域重大戰略和區域協調發展戰略,推進以人為本的新型城鎮化,區域協調發展和城鄉融合發展體制機制進一步健全。生態文明制度體系不斷健全,生態環境保護髮生歷史性、轉折性、全局性變化。

經濟安全保障能力持續提升。十多年來,我國堅持總體國家安全觀,集中統一、高效權威的國家安全領導體制加快健全,新安全格局加快構建,為新發展格局提供了堅實保障。糧食產購儲加銷體系不斷健全,牢牢守住了18億畝耕地紅線,實現穀物基本自給、口糧絕對安全。能源供給保障能力持續提升,一次能源生產總量達到48.3億噸標準煤,可再生能源發電裝機超過總裝機的50%。產業鏈供應鏈自主可控能力不斷增強,產業安全發展短板加快補齊,大宗商品、原材料保供穩價有力有序。數據安全能力建設持續推進。金融風險防控體制機制逐步完善。

詳見:中共國家發展改革委黨組文章《進一步全面深化經濟體制改革 以高質量發展推進中國式現代化》

(策劃:陳有勇 審核:吳強 監製:王兆斌)